高频[1]技术在汽车制造过程得到广泛应用, 但其产生的职业危害因素-电磁辐射对人体的危害也日益受到关注。为了解各种高频设备的防护情况和辐射强度, 我们对某汽车制造企业的高频设备进行了调查同时对其辐射强度进行测定。其结果报告如下。

1 方法及仪器 1.1 调查对象振荡频率为0.1MH~30MH的用于淬火、焊接和塑料热和的各种高频感应加热设备。

1.2 调查内容包括机种、功率、频率、用途、防护情况、工作场所情况及监测等。

1.3 电磁场强度测定针对高频加热设备各主要辐射源定点, 感应加热设备主要是震荡管、高频输出变压器, 感应器; 介质加热设备主要是震荡管、电容器和焊刀。以辐射源或高频设备的外壳作为相对水平零点, 依此作间距为0.5m的场强测试。作为必测点的是场源或设备的极近地带。分别以人体头部(150~170cm)、胸部(130~150cm)和腹部(90~110cm)为垂直高度测试[2]。测试时全方位转动探头, 以指示最大值方位为测定方位, 以指示最大值为测定读数, 每点测三次, 取其算术平均值为测得值。

1.4 仪器采用江苏建德无线电厂生产的RJ-2型近区场强仪, 使用前经过省计量所校正。

1.5 评价方法当频率为0.1~3.0MHz时, 电场强度50V/m, 磁场强度为5A/m; 当频率为3.0~30MHz时, 电场强度25V/m[3]。

2 结果 2.1 基本情况 2.1.1 设备主要参数及用途在被调查的24台高频加热设备中, 根据其加热件大小及用途的不同, 功率从0.5~100 kW不等; 振荡频率也分为0.2~0.3 MHz和27.12MHz, 前者用于工件的淬火和焊接, 而后者用于塑料件的热和。从用途来看, 在高频设备中, 用于淬火的有8台, 占33.3 %、焊接的7台, 占29.2%、塑料热和的9台, 占37.5 %见表 1。

|

|

表 1 高频设备有关参数和用途统计表 |

高频输出变压器是感应加热设备的首要辐射场源, 它辐射强度大, 如果放在机壳外边并位于操作工位附近时会导致操作工位辐射场强很高。在调查的24台高频感应加热设备中, 其输出变压器位于机箱外的有10台, 占总数的41.67 %, 其中采用不规范屏蔽的有8台, 没有采取任何有效防护的有2台。即使位于机箱内的输出变压器, 有2台也因机箱缝隙较大, 电磁场泄漏严重。在高频感应加热作业场所, 尤其是用于淬火和焊接的作业场所, 作业场所空间狭小, 作业场所不同程度的放置有生产或非生产用金属器具和工件。

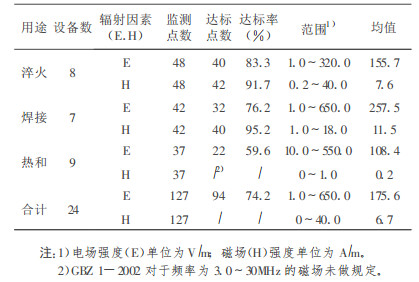

2.1.3 电磁场检测情况通过对24台高频加热设备作业环境辐射强度监测, 结果见表 2。

|

|

表 2 高频作业场所监测结果 |

由表 2可见, 某汽车制造业高频作业电、磁场强度(近区)分别位于1.0~650.0 V m和0~40.00A m之间, 高低相差巨大, 从其均值来看, 电、磁场强度由大到小依次为焊接、淬火和热和。

3 分析与讨论从结果分析, 高频电、磁场强度(近区)达标率仅为74.2 %, 且测试结果悬殊巨大, 其原因主要为: 管理方面: 2002年以前高频辐射电、磁场强度虽被列入职业危害之一, 但其辐射电、磁场强度仅为参考标准, 所以没有引起各方面的足够重视; 2002年国家制定了相应的标准, 但还需要有一个认识、转变观念和逐步得到重视的过程。设备方面: 有些设备为上世纪70年代的老式产品, 设备陈旧, 辐射源所采取的屏蔽措施简陋, 屏蔽设施接触不严密, 缺乏良好的电气接触, 屏蔽板(网)之间的缝隙过大且仅仅用螺钉固定在设备的机架上; 屏蔽体的结构设计不够合理, 有的采用了棱角突出的设计, 引起尖端辐射; 有些设备缺乏良好的高频接地或接地不佳, 造成高强度辐射从而成为主要贡献者, 大大提升了整个高频设备的辐射量, 使得电、磁场均值(除用于热和的设备外)都不同程度的超过相应的标准。现场布局方面: 设备布局不合理, 造成向周围辐射强度过大, 范围过宽。工作场所空间狭小, 高频设备之间的距离过近, 馈线安装过低, 相互感应大。作业现场空间被其它金属物件占用, 而金属物件的存在又影响了整个作业场所的电、磁场强度分布与电、磁场强度, 从而使高频电、磁场在其周围空间形成二次辐射。针对上述问题建议: 加强职业卫生监督执法, 积极开展职业卫生有关法律法规宣传, 提高企业对高频电、磁场强度危害的认识, 促使其采取切实有效的防护措施, 对输出变压器、输出馈线等辐射源体采取单元屏蔽或全机大屏蔽, 同时加强设备的维修和保养, 保证有良好的电气接触, 改进或设置高频接地, 保证设备的感应电流能迅速导入地下以防止电磁场泄漏; 逐步更新老式陈旧设备; 加强作业现场的管理, 及时清理作业现场, 减少各类金属物件地存放, 防止二次辐射; 加强作业工人职业卫生知识培训, 提高其自我保护意识, 积极开展职业健康监护工作, 严把职业危害防治关。

| [1] |

王簃兰, 刚葆琪. 现代劳动卫生学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1994: 442.

|

| [2] |

刘文魁, 蔡荣泰. 物理因素职业卫生[M]. 北京: 科学出版社, 1995: 33.

|

| [3] |

GBZ 1-2002, 工业企业设计卫生标准[S].

|