龙岩市龙崆洞地处武夷山脉南段, 具典型喀斯特地貌特征, 是福建省著名天然石灰石景观溶洞, 系我国目前已探明的特大型溶洞之一。其形成于三亿年前的古生代, 经海洋三次地壳运动和间歇演变而成。洞内景观构成主体为钟乳石, 溶洞全长为3.3km, 洞内空间面积5.4万m2。为了解溶洞内氡浓度水平, 保障游客和工作人员的身体健康, 我们于2004年旅游旺季进行了布点测量。

1 对象及方法 1.1 研究对象选取溶洞中游客和工作人员驻留时间最长的8个代表性区段景点进行布点测量氡浓度。

1.2 测量仪器采用德国DOSEman Pro氡子体检测仪, 在溶洞中游客和工作人员驻足时间最长的位置, 距地面1 m高度处, 6次测量氡浓度, 取均值。仪器使用前经南华大学氡实验室检定合格。

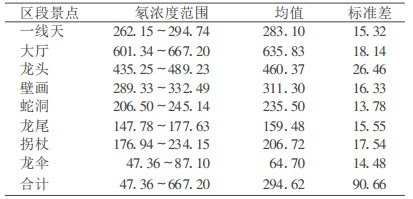

2 监测结果各区段景点氡浓度测量结果见表 1。

|

|

表 1 各区段景点氡浓度监测结果(Bq/m3) |

监测结果表明, 龙崆洞内各区段景点氡浓度值在47.36~667.20Bq·m-3范围内。其中两处景点氡浓度高于的行动水平400 Bq·m-3 (平衡当量氡浓度) [1], 最低值亦超过ICRP从职业照射最大允许值导出非职业人员最大允许值37 Bq·m-3。鉴于龙崆洞石灰石景观溶洞是一种特殊构成的地下景观建筑, 不宜采用通风排氡措施, 否则会加速石灰石风化, 破坏景观风貌, 失去观赏和游览价值。在控制、隔离氡源和净化空气、降低氡子体浓度的做法又很难实施的情况下, 确实可行的办法就是缩短溶洞内滞留时间。据调查, 龙崆洞洞内工作人员主要分为两类, 一类为导游, 每天进洞工作时间一般为6 h, 另一类是客服人员, 主要是固定守候在各区段景点处为游客提供拍照服务的人员, 留洞时间较长, 每天工作时间为8~10 h。现已建议景点管理部门采取导游工作轮班制, 取消洞内固定长期服务, 尽量缩短工作人员洞内滞留时间, 并要求管理部门为景区工作人员佩戴个人剂量计, 以跟踪估算吸入氡子体的年有效剂量当量。游客在溶洞内只作短暂停留, 溶洞内氡浓度不会给他们带来危害。

| [1] |

GBZ116-2002, 地下建筑氡及其子体控制标准[S].

|