介入放射学诊疗具有创伤小、治疗时间短、见效快、疗效好等优点, 20年来已逐步运用于人体多种器官的疾患诊疗, 但它的应用推广也给许多诊疗工作人员的健康带来较大的职业危害。目前国内有关文献就介入诊疗人员全年累积工作时间限制报道较少, 我们于2005年就我市介入诊疗工作人员全年安全操作时间进行了探讨。

1 调查方法及内容 1.1 调查仪器451P电离室巡测仪, 每年经省级以上计量监督部门刻度。

1.2 调查对象美国AABCO、苏州苏东医用防护设备厂生产的防护帽(防护厚度为0.5 mmPb)、防护裙(防护厚度为前面0.5 mmPb, 后面0.25 mmPb)、天津产铅玻璃屏风(防护厚度为1 mmPb)。美国GE-LCV型1250mA C型臂、德国西门子ANGIOSTAR C型臂、美国GEDEC9800型150 mA C型臂等3台介入诊疗医用X射线机。

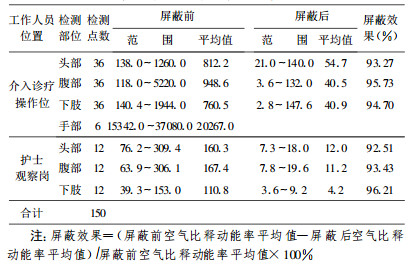

1.3 调查内容两家三级甲等医院、一家乙级甲等中医院介入放射诊疗操作位头部、腹部、下肢及手部使用个体防护设施前后空气比释动能率比较, 参照国家职业卫生标准, 结合操作人员操作时的具体情况, 计算出介入诊疗工作人员全年累积工作时间的限制数值。

1.4 调查方法根据介入诊疗室3名操作人员、1名护士观察位置, 分别设工作人员操作位包括主治诊疗人员位置、与主治诊疗人员同侧的辅助人员位置(距主治疹疗人员1m远)、主治诊疗人员对侧的辅助人员位置及护士观察岗(位于墙角, 距X射线球管8m远), 对各检测位置检测其头部、腹部、下肢、手等部位, 模拟裸露状态及个体防护设施屏蔽状态下, 各取一检测数据。利用SPSS统计软件进行统计比对。

2 结果 2.1 介入诊疗工作人员受照剂量(表 1)由表 1所测结果显示, 介入主治诊疗人员位置所接受的X射线剂量较高, 其手部空气比释动能率高达37 080.0μSv/h, 该位置手部无法进行防护, 直接暴露于X射线的有用线束附近, 腹部位置空气比释动能率高达5220.0μSv/h。各工作人员操作位经个体防护裙覆盖及铅玻璃屏风屏蔽后可减少X射线辐射(屏蔽效果)92.51%至96.21%, 平均屏蔽效果可达94.48%。

|

|

表 1 3家介入诊疗场所个体防护 |

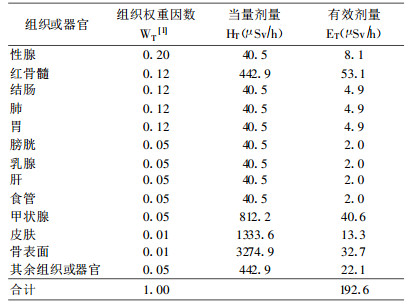

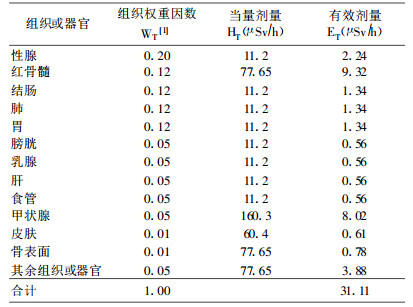

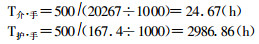

表 2、表 3结果中, 红骨髓存在于扁骨、长骨、不规则骨中, 其余组织或器官包括神经、淋巴等, 遍布全身, 其当量剂量约为屏蔽前后头部、腹部、下肢等部位平均值和的平均数; 屏蔽前后各部位皮肤表面积按烧伤面积的九分估算法推算(除去足底部皮肤), 并进一步推算其全身当量剂量; 骨表面当量剂量应考虑到屏蔽前后头部、腹部、下肢等部位平均当量剂量及手部的当量剂量, 其值应为各部位屏蔽前后及手部平均当量剂量值和的平均数。故介入诊疗工作操作位全身有效剂量为192.6μSv/h, 护士观察岗全身有效剂量为31.11μSv/h。参照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中职业照射的剂量限值, 我们认为介入诊疗操作人员与护士观察岗的全年累积工作时间限制的数值(T)应为:

|

|

表 2 介入诊疗操作人员有效剂量 |

|

|

表 3 介入诊疗护士观察岗有效剂量 |

参照"由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量(但不可作任何追溯性平均), 20mSv"[2]

|

参照"皮肤的年当量剂量, 500 mSv"[2]

|

参照“皮肤的年当量剂量, 500 mSv”[2]

|

综合以上推算叙述, 根据放射防护三原则中的"放射防护的最优化"及放射防护偏安全观念, 介入诊疗操作人员的全年累积工作时间限制的合理数值应为T介·手, 即为24.67h, 护士观察岗位人员的全年累积工作时间限制的合理数值应为T护·全, 即为642.88h。

2 讨论与建议目前, 国内有关文献对介入诊疗工作人员的防护探讨报道较多, 但国内尚未制定有关的防护标准, 而对介入诊疗人员全年累积工作时间限制的报道更少。我市3家从事介入诊疗的工作人员所穿的防护裙无袖, 裙下缘仅覆盖到膝部上端, 无防护裤、铅眼镜及防护手套, 许多操作人员因感觉戴防护围脖不舒服而不使用。在此防护条件下, 四肢皮肤未防护部分约占全身皮肤的20%, 防护部分约占17%;四肢中未防护骨表面约占全部骨表面的21%, 防护部分约占18%[3]。根据我们平时对介入诊疗场所模拟操作位各部位的检测, 结合操作人员的具体操作情况, 参照国家职业卫生标准中的职业照射剂量限值, 确定介入诊疗人员全年累积工作时间限制数值是很必要的, 这对指导介入诊疗人员工作中的防护具有重要意义。除此之外还需建议:①介入诊疗工作人员应穿防护裤, 防护裙应有袖, 裤、袖部分的防护厚度可为0.25mm Pb, 以减轻其重量, 便于诊疗操作。②介入诊疗工作人员应佩戴防护眼镜、防护围脖, 非主治诊疗人员应戴防护手套。③应加强护士岗位的放射防护, 如该岗位人员应穿戴防护裙、防护裤、防护眼镜、防护帽等。不可设专岗, 应经常调换。④应将介入诊疗工作人员纳入到放射工作人员管理范畴。⑤禁止辐射敏感者从事介入诊疗工作。

| [1] |

张钦富, 杨晓发, 程晓军, 等. 电离辐射与防护[M]. 郑州: 河南医科大学出版社, 1999: 9-26.

|

| [2] |

GB1887-2002. 电离辐射防护与辐射源安全基本标准[S]. 附录B.

|

| [3] |

侯金鹏, 邓大平, 朱建国, 等. 介入放射学工作者剂量估算方法探讨[J]. 中国辐射卫生, 1998, 7(4): 210-211. |