个人剂量监测是保障放射工作人员健康与安全的主要措施之一, 是放射工作人员健康管理工作的重要内容, 它不仅可以较准确地提供放射工作人员接受的辐射剂量, 反馈放射工作场所放射防护的信息; 而且为放射病的诊断、治疗以及评价放射工作人员健康状况提供剂量依据。为此, 十堰市自上世纪九十年代中期开展放射工作人员个人剂量监测工作以来, 放射防护条件有了很大改善, 为了更客观地反映放射工作人员接受的外照射剂量, 评价放射防护管理水平, 我们总结分析了近五年放射工作人员外照射个人剂量监测结果, 现报告如下。

1 仪器和方法 1.1 仪器设备和剂量计仪器用RGD3型热释光剂量仪(北京防化研究院生产); HW-Ⅲ型热释光精密退火炉(中国辐射防护研究院生产); LiF(Mg, Cu, P)玻璃管探测器(中国辐射防护研究院提供)。

1.2 方法剂量计由我所统一制备、测量, 各使用单位专人负责领取、发放、监督佩戴和回收, 同时发放本底剂量计, 在计算中扣除本底值; 按放射工作人员个人剂量监测方法[1]要求每人佩戴一个剂量计于左胸前, 监测周期为三个月。

1.3 质量控制① 所用137Cs源经国家计量院校准; ②测量系统参加全国比对实验, 各项技术指标满足个人剂量监测的要求; ③对测量的可疑数据及时调查并剔出虚假数据。

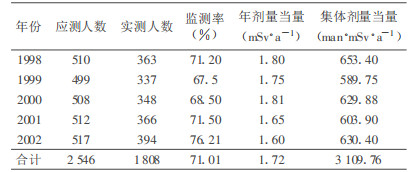

2 结果与分析 2.1 职业外照射剂量1998年~ 2002年十堰市放射工作人员外照射剂量见表 1。

|

|

表 1 1998~ 2002年放射工作人员职业外照射剂量 |

从表 1可见1998~ 2002年十堰市5 a间每年有放射工作人员500名左右。其接受个人剂量监测的人员由1998年的363名上升至2002年的394名, 监测率由71.20%上升至76.21 %; 人均年剂量当量在1.60~ 1.80mSv·a-1之间, 明显低于1997年我市放射工作人员外照射个人剂量水平[2], 虽不到职业外照射年剂量限值的十分之一, 但却高于全国放射工作人员外照射个人剂量平均水平[3]。

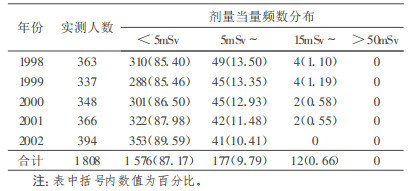

2.2 剂量当量频数分布1998~ 2002年放射工作人员职业外照射年剂量当量频数分布见表 2。

|

|

表 2 1998~ 2002年放射工作人员年剂量当量频数分布 |

从表 2可看出五年间个人年剂量当量小于5 mSv的人数占监测人数的绝大多数(为85.40 %~ 89.59%), 大于5 mSv的较少(为10.41% ~ 13.50%, ), 大于15 mSv的极少(为0 ~ 1.19%), 没有大于50 mSv的人员。说明我市绝大多数放射工作人员已经工作在比较安全的工作环境中。

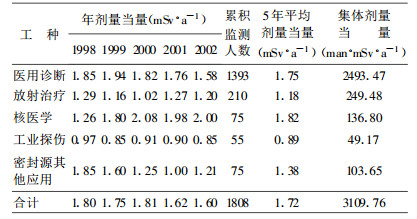

2.3 不同工种的个人剂量水平1998 ~ 2002年放射工作人员不同工种个人剂量当量水平表 3。

|

|

表 3 1998 ~ 2002年放射工作人员不同工种个人剂量当量水平 |

从表 3所列可见:各工种人均年剂量当量按大小顺序依次为:核医学、医用诊断X射线、密封源其它应用、放射治疗和工业探伤; 从累计监测工种人数看, 医用诊断人员占放射工作人员的70 %以上, 因此医用诊断人员的外照射剂量对放射工作人员的剂量当量水平有着较大影响。

3 讨论综合我市1998 ~ 2002年开展放射工作人员个人剂量监测情况:五年累计监测1 808人次, 人均年剂量当量为1.72 mSv, 其间监测人数虽逐年增加, 但人均年剂量当量总体呈下降趋势。说明近年来我市始终贯彻执行放射防护法规、标准, 加大对放射卫生防护的监管力度、不断改进和完善放射防护工作场所防护设施、加强在岗人员和管理人员的法律法规、放射防护知识培训及宣传教育等措施起到了关键作用, 放射工作单位和放射工作人员对射线的防护意识在逐步增强, 放射工作人员的工作环境逐步改善, 放射防护水平逐年有所提高, 对降低职业外照射剂量水平起到了良好的效果, 为全市放射工作人员的健康与安全提供了可靠的保障。但同时也反映出由于我市县、乡级尤其是乡级的放射设备陈旧、防护效果差、工作环境不理想、放射工作人员素质参差不齐、成为剂量当量的主要贡献者, 抬高了全市的外照射剂量当量水平, 从而使我市个人剂量监测率偏低而人均年剂量当量却高于全国平均水平。

| [1] |

GB 5294-85, 放射工作人员个人剂量监测方法[S].

|

| [2] |

梁锋. 1997年十堰市放射工作人员外照射个人剂量水平[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1999, 19(2): 140-141. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.1999.02.025 |

| [3] |

卫生部放射防护监督监测所.1999年全国放射工作人员个人剂量监测情况通报[Z].2000.

|