池州市从2000年10月份开始开展了放射工作人员个人剂量监测工作, 这项工作组织及剂量评价工作由我所承担。剂量计的测读周期为2个月, 个人剂量监测工作启动后, 剂量计在各被监测单位与监测技术单位之间实现相互传递。在传递过程中因多种原因会出现剂量计漏报, 监测技术单位不能给出该失访月份的剂量值。因此必须加强对剂量计的漏报管理, 才能使剂量监测工作正常化进行。

1 对象方法 1.1 管理对象在个人剂量监测中, 漏报剂量计的单位及其放射工作人员。

1.2 管理方法① 对参加放射个人剂量监测单位的漏报情况进行统计, 在监测管理会议在进行通报。②对漏报率小于40%的放射工作人员剂量进行测算, 给予名义剂量。对漏报率大于40 %的人员剂量不测算名义剂量。

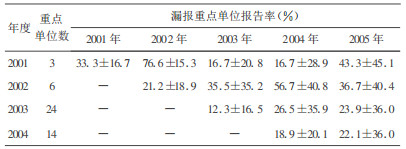

2 结果与分析 2.1 剂量计上报的监督管理在日常监督管理过程中, 适时召开放射工作人员个人剂量监测管理会议, 对参加剂量监测单位的主管领导进行培训及提出具体工作要求, 促进个人剂量监测的剂量计上报工作。对剂量计上报情况进行汇总发现, 召开管理会议后的月份剂量计漏报率明显减少。随着时间的推移, 漏报率逐渐上升, 至召开工作会议前的上报月份基本达到最高(表 1)。

|

|

表 1 2001~ 2005年个人剂量监测剂量计漏报统计 |

对每个工作年度报告率大于60%的单位进行通报处理, 作为重点单位予以关注。发现第二年度的报告率有明显地上升。第三个年度这种影响仍然存在(表 2)。

|

|

表 2 2001 ~ 2004年个人剂量监测剂量计漏报重点单位报告率变化 |

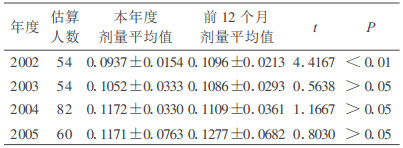

由于以前未参加个人剂量监测, 对于首次参加监测、漏报率小于40%的放射工作人员按本年度已测剂量计剂量的平均值给予漏报失访月份的名义剂量。而在第二年度开始, 按照国家标准[1]按前12个月已测剂量的平均值给予漏报剂量计的名义剂量。为了解两者之间的可比性。对两种测算方法测算的剂量进行比较, 结果见表 3, 可见除2002年度两种估算方法给予的名义剂量有差距(P < 0.01)外, 其他年度差异均无显著性(P >0.05)。分析原因可能是首次进行放射个人剂量监测的2001年年剂量明显高于2002年, 其他年度的年剂量差距不大, 基本稳定在一个相对较低的水平。

|

|

表 3 两种测算方法估算的名义剂量比较 |

《放射性同位素与射线装置放射防护条例》第二十条规定, 放射工作单位必须严格执行国家对放射工作人员个人剂量和健康管理规定; 《放射工作人员健康管理规定》十二条规定:所有从事或涉及放射工作的单位或个人, 必须接受个人剂量监测, 建立个人剂量档案。然而在实施过程中监测率及上报率不高, 需要定期召开监测管理会议, 交流开展个人剂量监测管理工作经验及监测中遇到的各种问题[2]。我市在实施个人剂量监测过程中, 一些医疗卫生单位重视该项工作, 主管科室主任亲自担任剂量计传递工作的责任人, 保证了监测剂量计的上报工作。但是也有单位在参加监测会议后, 不履行上报工作, 通过每年一次的管理工作会议及随后的文件通报监测剂量计的上报及漏报情况, 有效地促进了个人剂量监测工作的开展。

3.2 测算漏报剂量计剂量的作用国家标准[1]规定, 当剂量计丢失、损坏或因故得不到读数时, 应尽量确定其名义剂量, 并将名义剂量及其确定方法记入监测记录, 应根据具体情况合理选择以下方法之一确定名义剂量。

在放射个人剂量监测过程中, 剂量计并不能完全上报, 需要对部分上报率较高的人员的失访月份进行估算[3, 4]。我市的放射工作人员个人剂量监测剂量计上报率不是很高[5], 必须进行剂量测算给予部分月份名义剂量, 才能调动大部分上报率较高者(上报率大于60%)积极参与此项工作的积极性, 否则这些人下年度就不会认真上报个人剂量监测计。

除佩戴的个人剂量计外, 工作人员未佩戴其他的即时剂量计, 而漏报发生在技术部门剂量测定后一段时间内才得知, 因此根据即时剂量计及工作场所监测结果确定名义剂量均不可能, 因此只能用已测剂量计的剂量测算未上报剂量计的剂量。对于首次进行个人剂量监测的放射工作人员, 我们用该年度已上报剂量计剂量的平均值测算未报剂量计的剂量。为了对该法测算结果进行验证, 在第二年度用相同方法进行测算漏报元件的剂量, 并与国家标准规定的“用工作人员前十二个月中受到的平均剂量”测算的名义剂量相比较。发现在年剂量水平基本一致时, 两者测算的剂量差异无显著性。

3.3 正确处理漏报管理与剂量测算对于漏报次数较多者, 如果进行个人剂量的测算, 则不利于放射工作人员个人剂量监测工作的开展。我们不对监测剂量计漏报率大于40 %的放射人员进行剂量计测算, 不给予名义剂量, 促进这些人员下年度积极进行剂量计报告, 结果这些人员下年度的报告率有大幅上升, 见表 2。

| [1] |

GBZ128—2002, 职业性外照射个人监测规范[S].

|

| [2] |

胡爱英. 我国个人剂量监测工作现状和展望[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2004, 24: 377-379. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2004.04.035 |

| [3] |

辛旺堂. 山西省1990年放射工作人员外照射剂量水平[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1992, 12(2): 98. |

| [4] |

卢传敏, 顾祖根. 广西放射工作人员的个人剂量水平[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2002, 22: 361-362. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2002.05.020 |

| [5] |

胡江明. 池州市放射工作人员个人剂量监测评价[J]. 安徽预防医学, 2006, 12: 73-75. |