报告3例肠系膜囊性淋巴管瘤, 并重点介绍本病的CT诊断。

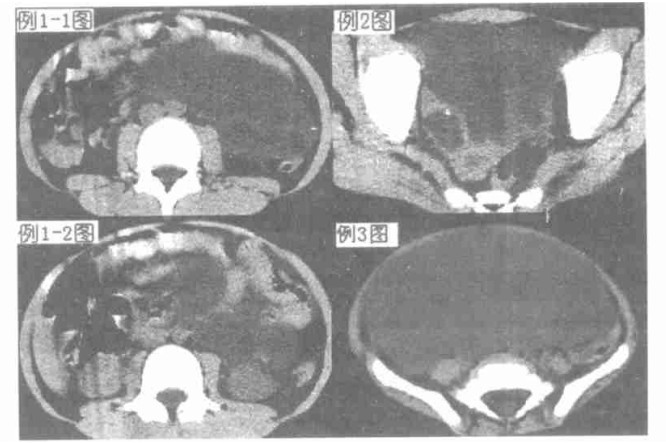

1 病历资料病例1, 男, 7岁, 左下腹痛1 d, 伴发热, 左腹部膨隆, 腹肌紧张, 左侧腹部明显压痛。血常规: WBC10.8×109/L, N0.87, L0.13。B超示腹腔内囊性占位; 少量腹水。CT检查:左侧中腹部有一巨大囊性低密度影, CT值10HU, 边缘光滑, 有分叶伸向肠管间隙, 部分肠管受推移; 肝、胆、胰、脾、肾未见异常。诊断:左中腹部囊性占位, 肠系膜囊肿可能。手术见小肠系膜左根部与降结肠脾曲之间有一大约14 cm×14 cm囊性肿块, 呈多房性, 壁较薄, 光滑, 完整。病理结果:肠系膜囊性淋巴管瘤。

病例2, 女, 14岁, 下腹痛1 d。下腹部有一包块, 压痛, 伴有肌紧张。血常规: WBC8.5×109/L, N0.80, L0.20。B超提示盆腔囊性包块。CT检查:盆腔内有2个类圆形低密度影, CT值13HU, 边缘光滑, 右侧囊内有分隔, 肿块上方平第五腰椎上缘, 周围与肠管分界清楚。肝、胆、胰、脾、肾未见异常。诊断:盆腔内多发囊肿。手术见回肠中段肠系膜上有3个较大囊肿, 呈黄色, 包膜完整, 较大一个约10 cm×10 cm×8 cm大小, 压迫肠管。病理结果:小肠系膜囊性淋巴管瘤。

病例3, 患者男, 2岁。腹痛与腹胀伴呕吐2 d, 呈持续性, 未排大便及排气, 小便正常。化验血象正常。查体:腹部膨隆, 全腹压痛, 反跳痛不显著, 于腹内可触及15 cm×13 cm大小包块, 边界不清, 活动度小, 无移动性浊音, 肠鸣音稍亢进。B超:腹腔内探及一15 cm×13 cm大小的无回声区, 边缘欠规整, 其内探及粗大分隔光带及密集光点群, 肝胆明显受压向上一位。诊断:腹腔内巨大囊性包块。腹透:中上腹部大量胀气, 右腹示一较大液平面; 肠梗阻? CT:右侧腹腔内有一液性低密度区, 约18.0cm×16.0 cm大小, 有光滑包膜, 内部CT值为2HU, 下方至膀胱前方。肠腔内见多处液体低密度影。脾肾未见异常。诊断:腹部囊性占位性病变, 肠系膜囊肿可能。手术:见升结肠系膜囊肿约18.0 cm×16.0 cm大小, 分离囊肿后, 升结肠有一段约5 cm肠管血运差。诊断:升结肠系膜囊性淋巴管瘤; 肠梗阻。

2 临床及病理囊性淋巴管瘤又称囊性水瘤, 大部分淋巴管瘤发生在颈部(75%)和腋部(20%), 极少发生在肠系膜及其他部位。通常报道肠系膜淋巴管瘤易发生于婴幼儿, 仅偶尔发生于成人。肠系膜囊性淋巴管瘤的形成是一种发育异常, 在胚胎发育时期, 静脉丛中的中胚层裂隙融合形成大的原始淋巴囊未与静脉沟通, 淋巴系统正常交通缺乏, 导致淋巴囊或淋巴管扩张, 囊腔扩大而形成囊性淋巴管瘤。因此本病发生在淋巴组织的闭塞缺如区域。其构成是一个或多个大小不等的囊腔, 也可在一个大囊腔旁伴有许多小囊腔, 腔内充有淋巴液, 偶尔有乳糜样液或血性者。囊壁内为正常内皮细胞, 外为薄的胶原纤维和少量平滑肌纤维。本病发生部位主要是空与回肠两层系膜之间近肠襻的系膜缘, 少数在横结肠和乙状结肠。肿块易顺肠间隙发展, 占位效应较轻。临床表现为腹部包块, 可有腹痛。

3 CT表现CT平扫为低密度的肿块, CT值接近水密度, 如有出血或感染, 密度可升高; 肿块内部可有分隔, 亦可无分隔。较小的囊肿为圆形或椭圆形, 较大的则形态不规则, 可有分叶。边缘光滑, 囊壁较薄, 不易分辨, 但境界清楚。肿块可向肠间隙内蔓延生长, 并同时累及多个间隙(如例1-2图), 多数肿块对周围组织压迫不明显, 较大的也可致邻近器官的移位。CT增强扫描时肿块不强化。

|

囊液为脂肪密度或水密度, 壁薄并常有钙化, 有时可见牙齿。

4.2 单纯囊肿圆形、卵圆形, 境界清楚, 壁薄, 有明显的占位效应, 无蔓延趋势。尤其大网膜囊肿, 位置靠前, 不向肠间隙伸展。若为女性卵巢囊肿, 位置较低。

4.3 胰腺假性囊肿源于胰腺, 可表现为多房性囊性肿块, 增强后囊壁可呈不规则强化, 通常有胰腺炎或外伤史。

| [1] |

吴阶平, 裘法祖, 黄家驷.外科学[M].北京:第五版(上), 人民卫生出版社, 1992, 10, 1045-1046.

|