据UNSCEAR1993报告, 人类所受天然辐射中约54 %来自氡的贡献。氡子体致肺癌作用已被流行病调查、动物实验和细胞生物学实验所证实。世界许多国家或地区都开展了室内氡浓度调查并公布了大量调查结果[1]。我国也于1986年至1991年开展了全国性的室内外氡浓度调查[2]。随着我国居民生活水平的提高, 室内空气污染(包括氡)的危害与评价已成为我国公众关心的问题, 故将室内氡浓度控制在可合理接受的水平也是放射防护工作的一项重要内容。本文主要对国家颁布的室内氡控制标准进行探讨。

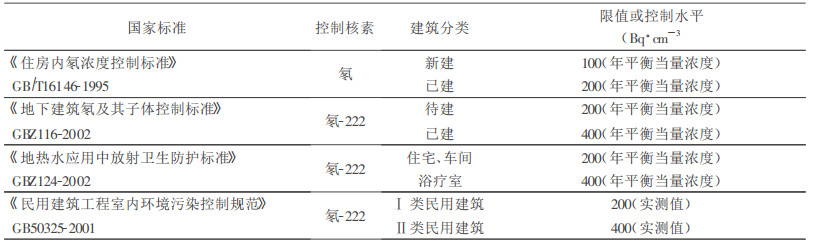

1 现行氡控制标准我国先后颁布了《住房内氡浓度控制标准》、《地下建筑氡及其子体控制标准》、《地热水应用中放射卫生防护标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》[3~6], 对各类场所提出了氡浓度的控制要求, 参见表 1。

|

|

表 1 国家标准中氡浓度控制水平 |

该标准为推荐性标准, 它的适用范围是公众居住的住房(包括住房的地下空间)。基本采用了ICRP39号出版物的建议值, 规定对已建住房, 可采取简单补救行动来控制氡及其子体照射, 使住房内平衡当量氡浓度年平均值不超过200 Bq·cm-3。对新建住房, 应在设计和建造时加以控制, 使住房内平衡当量氡浓度年平均值不超过100 Bq·cm-3。

1.2 《地下建筑氡及其子体控制标准》GBZ116-2002和《地热水应用中放射卫生防护标准》GBZ124-2002两个均是职业病防治类标准, 目的是为了控制地下建筑和地热水应用时工作人员的受照水平。标准中规定控制的核素为氡-222, 受《住房内氡浓度控制标准》影响, 控制水平为年平衡当量浓度, 数值上是《住房内氡浓度控制标准》的倍数。

1.3 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001标准将民用建筑分为Ⅰ类和Ⅱ类。Ⅰ类指住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等; Ⅱ类指办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。标准中氡-222的限量为强制性规定, Ⅰ类民用建筑工程氡浓度限量小于等于200 Bq·cm-3, Ⅱ类民用建筑工程氡浓度限量小于等于400 Bq·cm-3。氡浓度限量为实测值, 不再使用平衡当量浓度。

2 讨论(1) 四个标准在评价指标的采用、建筑的分类等方面并没有随颁布的先后次序而逐步统一。1995年颁布的《住房内氡浓度控制标准》采用了ICRP39号出版物思想(建筑分为新建和已建、评价指标为年均平衡当量氡浓度)。2001年颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》氡控制部分中建筑不再分为新建和已建, 评价指标为实测氡浓度。2002年颁布实施的《地下建筑氡及其子体控制标准》和《地热水应用中放射卫生防护标准》又回到了建筑分为待建和已建并且使用年均平衡当量氡浓度作为评价指标。建筑分类和指标选用显得比较混乱, 容易造成误解。

(2) 建筑分类一是按建筑新旧程度分(新建和已建), 另一是按建筑用途分(Ⅰ类和Ⅱ类)。建筑若分为新建和已建, 建筑完工后在多长时间内算新建不好明确。而按用途分, 则可考虑到建筑使用和居留人群的实际情况, 对建筑的氡浓度控制有益。

(3) 评价指标一是选用年均平衡当量氡浓度, 另一是实测氡浓度。使用年均平衡当量氡浓度, 这是因为氡的辐射危害主要是氡子体的贡献, 平衡当量氡浓度是描述氡子体浓度的一个量。非空调居室的平衡因子约为0.4~ 0.5左右, 空调居室的可能低一些[7], 在评价一个住房氡浓度是否超标时, 平衡因子的选用就得十分慎重。选用实测氡浓度作为评价指标, 虽然不使用平衡因子, 检测和计算都十分方便。但对于一个瞬时测量值(实测氡浓度), 它不能反映室内的实际氡浓度。如果因实测氡浓度检测结果超过《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中氡控制水平就认定室内氡浓度超标就显得十分武断, 其只能作为进行跟踪检测的依据。

(4) 作为职业病防治类标准, 《地下建筑氡及其子体控制标准》和《地热水应用中放射卫生防护标准》应该只是为在地下建筑和地热水应用中的工作人员提出的氡浓度控制要求, 因此标准就不适用于公众。但《地热水应用中放射卫生防护标准》中又对应用地热水的住房提出了氡控制水平, 显然这是针对公众而非职业人员。

3 建议(1) 根据ICRP65号出版物和IAEA安全丛书No.115号的建议, 不应区分新建和已有住房, 同时不再使用平衡当量浓度。现行的室内氡浓度控制标准应据此进行整理和修订。评价指标应考虑使用年均氡浓度。

(2) 控制水平的考虑。IAEA安全丛书No.115号建议有关涉及居室氡的慢性照射行动水平应在空气中氡-222平均年浓度为200~ 600Bq·cm-3。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中Ⅰ类建筑实测氡浓度限值的选择是将《住房内氡浓度控制标准》中新建住房年均氡平衡当量浓度控制水平除以平衡因子, 平衡因子选取0.5。Ⅱ类建筑限值是Ⅰ类建筑限值的2倍。我国的建筑室内氡浓度控制水平应在调查的基础上根据我国国情制定。

(3) 检测方法的考虑。《住房内氡浓度控制标准》规定的标准检测方法为《空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法》GB/T16147和《氡及其子体测量规范》 EJ T605中提供的方法。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中则指出检测方法“不限定国家标准《环境空气中氡的标准测量方法》中的四种”。美国环保局颁布的“ Indoor Radon and Radon Decay Product Measurement Device Protocols.”(EPA 402-R-92-004, July 1992) [8]中提供了12种氡测量方法和3种氡子体测量方法。检测方法一般是滞后于控制标准的, 在控制标准中应规定测量结果不确定度和方法探测下限的具体要求, 检测方法只需达到控制标准要求就应认为可以接受。

| [1] |

UNSCEAR. Soources and Effects of Ionizing Radiation[M]. UNSCEAR 2000 Report, 2000: 132.

|

| [2] |

任天山. 室内氡的来源、水平和控制[J]. 辐射防护, 2001, 21(5): 292. |

| [3] |

GB/T16146-1995, 住房内氡浓度控制标准[S].

|

| [4] |

GBZ116-2002, 地下建筑氡及其子体控制标准[S].

|

| [5] |

GBZ124-2002, 地热水应用中放射卫生防护标准[S].

|

| [6] |

GB50325-2001, 民用建筑工程室内环境污染控制规范[S].

|

| [7] |

丘寿康. 关于氡监测的一个策略问题-如何选择监测方法[J]. 辐射防护, 2001, 21(5): 311. |

| [8] |

EPA402-R-92-004. Indoor Radon and Radon Decay Product Measurement Device Protocols[M]. 1992, 7.

|