肘部是儿童骨创伤的多发部位, 病情往往比较复杂, 如诊断处理不当, 常留下局部畸形或终生后遗症, 故对儿童肘部骨创伤应特别加强预防和治疗。今将我院71例儿童肘部创伤伤势类型和X射线表现特点介绍如下。

1 资料与方法 1.1 一般资料71例中, 男39例, 女32例; 年龄3 ~ 13岁, 平均8.4岁。

1.2 诊断方法X射线检查(透视或多方向摄片)。由于此检查实用、方便、经济和影像范围比较大, 是诊断肘部损伤的最佳选择方法。对本组全部病例, 用此法进行诊断检查, 对其中少数有诊断疑问的病例, 再附以受伤部位的CT检查, 以便比较, 验证和确定。

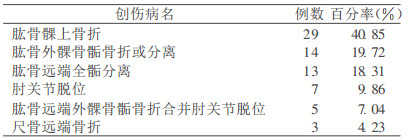

2 结果 2.1 创伤种类(表 1)|

|

表 1 儿童肘部骨创伤种类 |

此种骨折分伸展型和屈曲型, 其X射线表现各异[1] :伸展型的骨折线多通过鹰嘴窝上方肱骨髁推向后方, 肱骨干推向前方, 远端向后上方移位并成角畸形, 前倾角度小或消失。根据外力方向, 骨折远端可向尺侧偏位呈尺偏型, 或向桡侧偏位呈桡偏型。屈曲型骨折线由后方向前上方斜行, 远端向前移位, 移位可造成轻度向后成角。有少数病例, 可呈肱骨远端X形白线中断和变形, 青枝型骨折(骨皮质轻微皱迭的不全性骨折)和“脂肪垫征”(肘关节侧位可见似“八字征”样的透光脂肪垫征。)

2.2.2 肱骨外髁骨骺骨折或分离骨折线多通过滑车部骺软骨斜向外上方, 达外髁干骨后端, 发生外髁骨骺分离。

2.2.3 肱骨远端全骺分离X射线表现为肱骨远端内侧有一骨折块, 向尺侧和内上方“移位”, 肱骨外髁骨骺向尺侧和内上方“移位”; 桡骨小头骨骺端与外髁骨骺关系不变, 并一起向尺侧移位; 侧位片肱骨远端侧干骺端之轮廓与尺骨切迹互相对应, 无脱位。

2.2.4 肘关节脱位多表现为尺桡骨向后脱位, 同时伴有向外移位; 少数病例表现为侧方脱位。

2.2.5 肱骨远端外髁骨骺骨折合并肘关节脱位X射线表现虽同全骺分离相似, 但两者的区别点: ①肱骨远端干骺端内侧无骨折; ②侧位照片肱骨远侧干骺端向前移位, 尺骨切迹向后异位。

2.2.6 尺骨远端骨折尺骨远端骨折线X射线检查易发现, 其骨折部位和类型, 如同时合并桡骨骨折, 易使骨折上下段发生错位, 缩短成角和错位。

3 讨论(1) 儿童易发生肘部骨创伤, 其中肱骨髁创伤最多见, 次为各种骨骺分离, 前者多发生在10岁以下儿童, 肱骨小头骨骺分离多发生在更大些儿童。这与肘部发育阶段不同, 而其各解剖部位的薄弱点也因年龄不同而异有关。如儿童时期肘关节有6个骨化中心, 而其出现和闭合时间不一, 因此骨损伤的X射线征象很复杂, 因此必须进行精确定位和全面分析, 否则易造成误诊。熟悉肘部骨骺闭合的年龄, 对诊断儿童肘部骨损伤有重要意义。如肱骨下端四个骺的闭合时间分别为:肱骨小头, 11月~ 2岁; 肱骨内上髁5 ~ 8岁; 滑车, 7~ 9岁; 外上髁, 11~ 13岁; 桡骨小头, 5~ 7岁; 鹰嘴骨骺, 7~ 11岁[2]。

肘部发育期的解剖弱点, 也是易形成骨部创伤的重要原因之一。肱骨远端自骨干向下逐渐变扁、变宽向前屈曲, 并与肱骨前轴形成向前形成30° ~ 62°的前倾角。由于肱骨远端脉突窝和鹰嘴窝的关系, 骨质变薄, 再加上前倾角, 就构成了肱骨髁上这个天然解剖学的薄弱点, 成为肱骨髁上骨折的重要原因。另外, 肱骨远端骨与软骨的结合十分脆弱, 极易折率。再者, 儿童时期的骨骺软骨板较正常的肌腱韧带和关节脆弱, 肌腱附着点定位不定型和肌肉牵拉作用异常等原因, 这也是易形成创伤和创伤后骨错位或扭转的原因之一。

(2) 在纠正肘部骨折中, 首应建立正确和全面的诊断, 即应纠正错位, 否则发生后遗功能障碍或肘内翻畸形。有些骨折, 如肱骨外髁骨骺骨折, 可同时合并一些严重病情:软骨内血管中断; 骨折线损伤鹰嘴窝血管后致骺软骨缺血; 外骺骨折块受伸肌腱牵拉, 骨折不稳定, 容易发生骨块向桡侧移位或旋转错位, 此型骨折愈合后, 大多发生不同程度的后遗髁间骨质缺损, 即鱼尾状畸形。骨折时年龄越小, 将来的畸形越严重, 因此治疗时宜严格要求, 尽最大可能做到解剖复位。

又如肱骨内上髁骨折, 5岁以上儿童内上方骨骺分离时, 都带有干骺端骨折片, 受屈肌牵拉, 向下移位, 如伴有尺侧副韧带损伤, 内侧关节裂开时, 骨折块可夹在关节内, X射线诊断时必须注意此点。

(3) 肱骨远端外髁骨骺骨折合并肘关节脱位时, 此型骨折脱位易误诊为全骺分离, 以致治疗时来纠正关节脱位而带来残疾, 对此必须加以重视。

至于肘关节脱位, 关节夹韧带严重损伤, 且常合并骨折, 或伴有血管、神经损伤, 如处理不当, 预后很坏, 必须注意诊治。

| [1] |

陈炽贤. 实用放射学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1999: 879-880.

|

| [2] |

上海第一医学院X线诊断学编宣组. X线诊断学[M]. 第二册. 上海: 上海科学技术出版社, 1982: 372-373.

|