电子科学技术的迅速发展, 微波、射频等电子产品的日趋广泛应用, 使得职业人员和公众受到的电磁辐射照射日益增加。从迅猛发展的移动电话(手机) [1, 2]、电脑显示器(VDT)、微波炉、电视、音响, 到广泛应用的高功率微波雷达、高压电线周[3]、电视塔周、微波站, 无线通讯设备等, 都大量产生各种不同频率的电磁辐射。电磁辐射对人体是否有害?如何进行定量评价?如何防护等?已越来越引起人们的重视和关注。

电磁场与生物体的相互作用是从物理到生物的一个复杂过程。电磁场的生物效应需要依靠生物学和医学的研究结果来验证, 但在这个验证过程中, 剂量学起着十分重要的作用。其一, 剂量学研究能够预测辐射对人体(或实验动物)组织的能量作用的大小和分布, 为设计有效的生物学效应实验方案、建立防护措施提供依据。其二, 目前已有大量关于非电离辐射防护卫生标准公布, 在实际应用中进行剂量分析可与这些标准进行比较得出初步结论, 控制照射条件。另外, 为了电磁辐射生物效应研究结果的可比性, 也需要采取公认一致的剂量表达方法。

1 电磁辐射剂量学研究内容电磁波与生物体相互作用时, 其能量被生物体吸收。电磁能量在体内的分布与许多因素有关, 如电磁波频率、波形、入射角度和组织的介电常数与电导率等, 并随入射深度迅速减弱。由于机体组织介电常数与电导率完全不同于空气, 电磁波在机体表面还会发生反射、散射, 只有部分能量进入组织之中, 其场强、波长、波的传导方向也会发生变化。另外, 电磁波与生物组织相互作用会引起组织温度的变化, 而组织温度的变化又会引起组织介电常数与电导率的变化, 从而影响电磁波在组织内的传播与吸收。在这样复杂的情况下, 如何由体外的辐射场得出体内的感生电磁场, 无论从理论上还是实验上都是非常困难的。

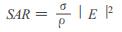

剂量是指计算或测量被照射靶标所吸收的能量及其内部场分布。剂量学的最终任务, 就是确定一定生物系统在特定照射条件下所接受的剂量, 即所选定的剂量学量的数值。在电磁剂量学中, 常用的剂量学量除感生电场强度(E)和感生电流密度(J)外, 还有比吸收量(Specific Absorption, 简称SA: J/ kg)和比吸收率(Specific Absorption Rate, 简称SAR : W/ kg)。SA是指暴露于电磁场中的生物体内单位质量吸收的总能量, 多用来描述脉冲场的作用。SAR是指暴露于电磁场中的生物体内单位质量吸收的功率, 按取平均的组织区域不同, 又分为全身平均SAR (Whole-body-averaged SAR)和局部平均SAR (Local SAR)。其中SAR是电磁剂量学的基本量, 为剂量学分析和各国卫生标准所广泛应用[4]。SAR和E在量值上可以互换, SAR定义为:

|

(1) |

其中, ρ为生物组织密度(kg/m3), σ为组织电导率(S/ m)。

剂量学在具体研究方法上, 分为理论剂量学和实验剂量学。理论剂量学利用简化的生物模型进行理论计算; 实验剂量学则研究生物系统内部电磁场、SAR或其他有关量的测量方法。

2 理论电磁剂量学研究进展与存在问题理论剂量学的任务是对生物体在一定的电磁场作用下的体内电磁场分布(由其可得SAR (r))或进入生物体的电磁功率(由其可得平均SAR)进行理论计算。实质是对给定的问题求解麦克斯韦方程, 即计算电磁场与生物体相互作用的电磁散射问题。电磁散射问题的计算方法, 一般可分为解析法和数值法两大类。

最开始用解析方法计算平面或球形模型, 然后计算扁长的类球形、圆柱形、密封的圆柱形等。Shapiro等早在1971年就建立了人体头部的Mie级数展开模型, 研究了多层球状模型在微波平面波辐射条件下, 模型内部的感应场和温升情况。Kritikos等(1975)用同样的方法在10 MHz到12 GHz频率范围内, 计算了与人脑具有相同电特性参数的有耗球体内部的热能分布。1999年, Caorsi等[5]提出了一个解析方法计算由多层不同的生物组织构成的生物椭圆柱模型的SAR值。这种方法能得到生物子系统简化模型内比较准确的SAR值, 也能用来测试运用真实模型得到的数值解。总的来说, 解析法由于所用的模型结构、形状和所取电磁参数均离实际生物相去甚远, 所取得的结果虽然揭示了某些规律, 但所得数据显然是非常粗略的近似值。

随着计算机技术的发展, 计算能力大为提高, 可以使用更有力的数值计算方法。Ttuchly等[6](1986)用矩量法(MOM)模拟偶极子天线对人体(人体模型用180个单元模拟)的作用, 取得了与他们的测量数据[7]较为一致的结果。Kuster等[8](1985)用三维多重多极子法(3 DMMP)分析了近场中生物组织的能量吸收机理, 并得出了空间峰值比吸收率(SAR值)。

90年代以后, 随着计算机性能的显著提高, 人们逐渐采用时域有限差分法(FDTD)来进行数值分析[2]。FDTD法是用限差分式代替Maxwell时域旋度方程中的微分式, 得到关于场分量的有限差分式, 用与相应生物组织具有相同电参数的空间网格去模拟被研究体, 选取合适的场的初始值和计算空间的边界条件, 再通过计算机编程计算, 最终得到包括时间变量在内的Maxwell方程的数值解。

目前, 国内外针对手机辐射对人体的影响, 尤其是对脑部等敏感组织的影响进行了大量研究, 取得了一些有意义的结果。康刚等[9](1996)运用FDTD法研究了七种不同作用方式下手机对人体的作用。非均匀块状人体模型的分辨率为0.655cm, 研究发现:七种不同作用方式下人体吸收的手机电磁能量占手机总辐射能量的28.9%~ 47.2%;人体模型的SAR峰值、眼内SAR峰值、脑内SAR峰值以及眼内SAR均值均超出标准规定限值。J.Toftgard等[10](1993)用FDTD法计算了仅考虑手和头部模型的情况下, 工作在两种频率下手机约有45%的能量被手和头部吸收。Bernardi等[11](1996)采用FDTD法计算了在一个半封闭的环境中, 在手机辐射作用下, 人体头部的SAR分布, 结果表明当在不同位置存在反射面时, 头部对于辐射功率的吸收有很大的不同。Okoniewski等[1] (1996)用FDTD法详细研究了在手机辐射下, 不同人机距离时几种不同人体头部模型(均匀立方体、均匀球体和两种基于MRI的模型)内部的能量沉积和SAR分布情况。Watanabe等[12](1996)用FDTD法研究暴露在手机辐射下头部模型内部的SAR分布, 发现人机距离是影响计算结果的重要因素, 距离越近, SAR值越高。

另外, 电脑显示终端、微波站、高压电线周、电视塔周等电磁辐射源对人体的影响, 也逐渐引起了人们的关注。1993年, 瑞典斯德哥尔摩市的卡洛淋卡大学的科学家们对43万名长期居住在高压电线附近的居民进行了调查, 并公布了一项研究成果。科学家们明确指出:电磁波与癌症, 尤其是脑瘤和儿童白血病有直接关系。Furse等[3](1998)用FDTD法计算了一个基于核磁共振图像(MRI)、分辨率为6mm的人体模型在高压传输线下的感生电流。它能用来查明人体内峰值电流密度的位置。计算结果显示, 在外部电场强度为10 kV/m时, 头部和躯干中的局部感生电流密度高达20mA/ cm2, 腿部中甚至更高达150mA/ cm2, 这已大大超过了安全标准。

人们用FDTD法进行计算机模拟计算时, 人体模型的分辨率越高, 采用的模型越接近人体解剖结构的真实情况, 得到的结果就越真实, 就越具有参考价值。在进行FDTD模拟时, 关键在于处理好辐射源建模、吸收边界条件、计算机内存、数值色散和误差的问题[13]。

综合以上各项研究, 可以看出在理论电磁剂量学研究中, FDTD法是一种国际上通用的有效方法。从其发展前景来看, 也有一些值得关注的问题。

(1) 随着人体模型分辨率的不断提高(文献[1]中用到的模型分辨率高达1.1mm ×1.1mm ×1.4 mm), 理论分析能够采用更接近人体解剖结构真实情况的模型, 这比实验剂量学更为优越。同时模型分辨率的提高又需要具备分类上更为详细的人体各组织的介电参数实验数据, 而目前有限的介电参数数据就成了进一步提高计算准确性的瓶颈。

(2) 电磁辐射热效应具有一定程度的分散性。在电磁波与组织介质作用的过程中, 局部组织产生的热量会向周围传播, 引起组织热量的变化。但在模拟计算过程中, 为简单起见一般都没有考虑热传导过程, 这必然导致一定的误差。如何结合热传导方程计算生物体内的温度分布是下一步要重点考虑的问题之一。

(3) 生物组织对电磁波来说是有耗媒质, 很多媒质参数随频率急剧变化, 但传统的FDTD法并没有计及媒质的色散特性, 这也会导致误差的产生。因此发展适用于色散媒质的FDTD算法也是下一步要重点考虑的问题。

在精确计算内部电磁场分布的基础上, 更深刻的理解内部场与照射场、被照靶标的尺寸、形状和电磁性质的关系, 乃至总结被照靶标的参数、照射场与内部场分布的关系, 是下一步要做的重点工作。

3 实验电磁剂量学研究进展与存在问题实验剂量学是利用实验的方法测量生物体或模型在一定的电磁场作用下吸收的总功率(平均SAR)或内部场分布(局部SAR)。常用的方法主要有:电场法、温度法和热像法。电场法是指用电场探头逐点测量生物体内或模型内的电场, 再根据公式(1)结合组织参数确定靶标点的SAR值。植入电场探头是最灵敏、最直接的测量局部SAR值的方法。偶极子传感器长度小于5 mm能探测低到0.2 W/ kg的SAR值。Cleveland等[14] (1989)用可植入式三维电场探头测试暴露在手机辐射环境下人体头部SAR分布, 测得的SAR峰值表明手机侧面放置时头部SAR峰值超标。

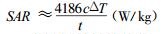

温度法是最常用的确定组织和试管培养液中SAR值的方法, 它是用置入式温度传感器在实验过程中实时测量靶标的温度。再由下式计算SAR值。

|

(2) |

式中, c为组织材料的比热(kcal/ kg ℃), 4186为从kcal到joule的转换系数。ΔT为温升(℃), t为照射时间(s)。

如果射频辐射的能量足够高, 温度探头法也可以用来确定局部SAR值。当人体或模型产生的空间峰值SAR大于20 W/ kg时, 温度探头法能够准确地测量。Balzano等[15] (1978)很早就用分辨率为0.01 ℃的数字式温度计测量了手机天线对人头颅模型的作用。在二维SAR测量中, 有很多新的方法出现, 如用温度敏感液晶板做可视化的定性分析, 也可用CCD成像技术把液晶胶片颜色的色调转换成定量的温度数据[16]。

热成像技术是用来做快速测量SAR值的方法, 它通过比较照射前与照射后的温度差来确定被照物体上升的温度。Guy等[17] (1987)用热图像技术测量了模拟使用移动电话的人体模型内的SAR分布。还有的研究人员用核磁共振成像来得到模型内部的热量分布, 但在大多数实际应用中, 费用太高。发光图像技术是一种在光学透明模型中映射SAR分布的新技术。Bruno等[18] (1994)用一种化学发光的化合物在射频照射下发出的光密度的改变和一种定量的发光图像系统来推导SAR分布图。

另外还有双井测热法、杜瓦瓶量热计法[19]等。这些方法适用于小靶标, 而热像法一般适用于大靶标。

在上面介绍的各种方法中, 电场法和温度法测量SAR值的准确度在±2dB~ ±3dB以内[20]。这种不确定性主要是由于感生电场分布的陡峭的梯度和射频照射中的热动力学问题产生的。测量全身平均SAR的热像法准确性比较高, 在几个百分点以内。

综上所述, 实验电磁剂量学虽取得了大量的实验数据, 为进一步的工作奠定了良好的基础。但由于各方面的问题, 还有很多问题有待解决:

① 如何提高射频场中生物组织特性数据的准确性; ② SAR测量方法的复杂性和困难度; ③缺乏完全的校准内部电场测量系统的方法和灵敏度高(分辨率0.01℃)、射频透明的温度探测系统; ④没有标准化的模型和组织等效材料; 加之考虑问题角度不同, 采用的辐射模型和人体模型上的差异, 各研究者所得结果之间的差异很大, 要相互比较非常困难。

在以上的分析、研究中, 都以比吸收率(SAR值)作为基本的剂量学量, 这也是国际通行的电磁剂量。但SAR本身是一个标量, 并不能反映感生电场或电流的方向性, 而耦合的方向有时对SAR值的结果影响很大。而且由于连续电磁波与调制波对生物效应的差异, 在考虑调制电磁波或电磁脉冲时SAR应该作一些修改以反映射频场的时变特性。对某些脉冲波, 计算每一个脉冲的SA值也许是一个更合适的量[20]。因此, 在实际的SAR值测量或计算中, 要充分考虑具体的情况, 选择合适的方法, 以及合适的剂量学量。

4 结束语由于电磁波与人体作用的过程非常复杂, 这中间又涉及诸多学科(如物理学、电子学、生物学、医学等)的研究课题, 因此虽然电磁剂量学的研究已开展了近30年, 但仍有一些作用机制还不清楚, 也有很多问题有待解决。由于射频、微波产品的使用日趋广泛, 电磁污染也日益严重, 开展电磁辐射方面的研究已刻不容缓, 应该引起国内电子学领域专家以及医学工作者对这一问题的重视。

| [1] |

Okomiewski M., Stuchly M.A. A study of the handset antenna and human body interaction[J]. IEEE Trans.on MTT, 1996, 44(10): 1855-1864. DOI:10.1109/22.539944 |

| [2] |

康刚, 祝西里, 王长清, 等. 移动通信手机天线对人体作用的剂量学研究进展[J]. 微波学报, 1998, 4(4): 347-355. |

| [3] |

Furse C.M., Gandhi O.P. Calculation of electric fields and currents induced in a millimeter-resolution human model at 60Hz using the FDTD method[J]. Bioeletromagnetics, 1998, 19: 293-299. DOI:10.1002/(ISSN)1521-186X |

| [4] |

NCRP.A practical guide to the determination of human exposure to radiofrequency fields[R].NCRP Reports, 1993, No.119 : 55-59.

|

| [5] |

Caorsi S., Pastorino M., Raffetto M. Analytic SAR computation in a multiayer elliptic cylinder for bioelectromagnetic applications[J]. Bioeletromagnetics, 1999, 20: 365-371. DOI:10.1002/(ISSN)1521-186X |

| [6] |

Stuchly S., Spiegel R.J., Stuchly S.S., et al. Exposure of man in the near-field of a resonant dipole : comparison between theory and measurements[J]. IEEE Trans.on MTT, 1986, 34(1): 26-31. DOI:10.1109/TMTT.1986.1133276 |

| [7] |

Stuchly S., Kraszewski A., Stuchly M.A., et al. Energy deposition in a model of man in the Near Field[J]. Bioeletromagnetics, 1985, 6: 115-129. DOI:10.1002/(ISSN)1521-186X |

| [8] |

Kuster N., Balzano Q. Energy absorption mechanism by biological bodiesin the near field of dipole antennas above 300 MHz[J]. IEEE Trans.on VT, 1992, 41(1): 26-31. |

| [9] |

康刚, 祝西里, 王长清, 等. 单极天线手机对人体作用的电磁剂量学分析[J]. 北京大学学报, 1996, 32(5): 635-641. DOI:10.3321/j.issn:0479-8023.1996.05.013 |

| [10] |

Toftgard J., Hornsleth S.N., Andersen J.B. Effects on portable antennas of the presence of a person[J]. IEEE Trans on AP, 1993, 41(6): 739-746. DOI:10.1109/8.250451 |

| [11] |

Bernardi P., Cavagnaro M., Pisa S. Evaluation of the SAR distribution in the human head for cellular phones used in a partially closed environment[J]. IEEE Trans.on EMC, 1996, 38(3): 357-366. |

| [12] |

Watanabe S., Taki M., Nojima T., et al. Characteristics of the SAR distributions in a head exposed to electromagenetic fields radiated by a hand-Held portable radio[J]. IEEE Trans.on MTT, 1996, 44(10): 1874-1883. DOI:10.1109/22.539946 |

| [13] |

刘亚宁. 电磁生物效应[M]. 第一版. 北京: 北京邮电大学出版社, 2002: 222-223.

|

| [14] |

Cleveland R.F., athey J.T.W. Specific absorption rate in models of the human head exposed to hand-held UHF portable radios[J]. Bioeletromagnetics, 1989, 10: 173-186. DOI:10.1002/(ISSN)1521-186X |

| [15] |

Balzano Q., Garay O., Steel F.R. Heating of biological tissue in the induction field of VHF portable radio transmitters[J]. IEEE Trans.on VT, 1978, 27(2): 51-56. |

| [16] |

Cristoforetti L., Pontalti R., Cescatti L., et al. Quantitative colorimetric analysis of liquid crystal films (LCF)for phantom dosimetry in micr fowave hyperthermia[J]. IEEE trans.on BE, 1993, 40: 1159-1164. |

| [17] |

Guy A.W., Chou C.K., Neuhaus B. Measurement of shielding effectiveness of microwave protective suites[J]. IEEE Trans.on MTT, 1987, 35: 984-994. DOI:10.1109/TMTT.1987.1133796 |

| [18] |

J.G.Bruno, J.L.Kiel.Synthesis of diazoluminomelanin (DALM) in HL-60 cells for posible use as cellular-level microwave dosimeter.bioeletromagnetics, 1994, 15: 153-328.

|

| [19] |

李缉熙, 牛中奇.生物电磁学概论[M].第一版.西安.西安电子科技大学, 1990, 217-220.

|

| [20] |

Guy A.W. A quarter century of in Vitro research: a new look at exposure methods[J]. Bioeletromagnetics, 1999, 20: 21-39. DOI:10.1002/(ISSN)1521-186X |