重庆市市级医疗机构的医用诊断X射线工作者共计370名,其中男性302名,女性68名;其他学科医务人员38名为对照组。

1.2 方法白细胞计数和分类计数采指腹血并制片染色,血红蛋白采用氰化法,血小板采用草酸铵法;剂量估算采用全国医用诊断X射线工作者剂量与效应协作组剂量专题组推荐的《医用诊断X射线工作者受照剂量估算方法》。

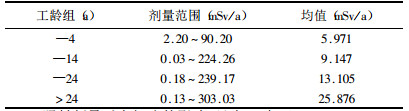

2 结果 2.1 受照剂量水平本次调查的370名医用诊断X射线工作人员的平均放射工龄为12.5 a,平均年受照剂量为7.5mSv/a,其中平均累积剂量≤50 mSv的占54.62%,≥500 mSv的占8.12%,≥50mSv的占5.04%。在工龄组段上,长工龄组段工作人员的年平均受照剂量较低工龄组段人员高(表 1)。

|

|

表 1 不同放射工龄组的平均年剂量水平 |

|

|

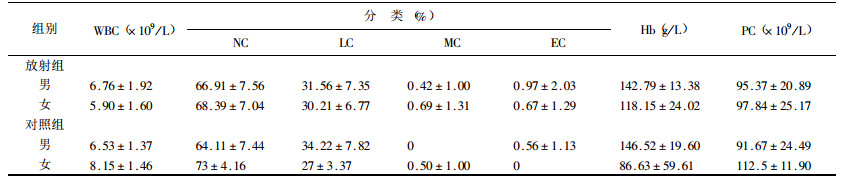

表 2 放射组与对照组的外周血象比较 |

|

|

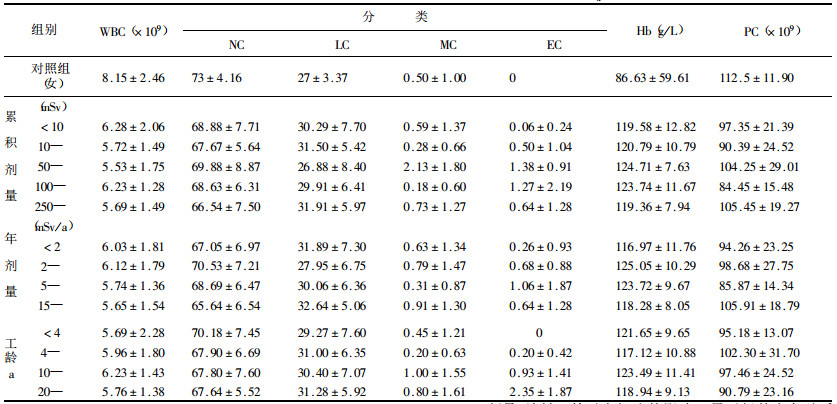

表 3 累积剂量、年剂量、工龄与外周血象的关系(女x±sx) |

放射工作人员组与对照组7项血液指标(WBC、NC、LC、MC、EC、Hb和PC)测定的结果显示,男子组各项指标与对照组差异无显著性; 女子组有5项指标与对照组差异有显著性(P < 0.05),主要表现为以中性粒细胞为主的白细胞下降,单核细胞、嗜酸性粒细胞相对增高,血红蛋白增高以及血小板下降,但其均值均在正常范围内。

2.2.2 剂量、放射工龄对血细胞的影响男子组的血象随受照射的累积剂量、年平均剂量、放射工龄的增加,各项指标无明变化;女子组由表 3可见,白细胞随累积剂量的增加而下降,并在50~100mSv水平时下降至最低值,然后回升,当累积剂量达250mSv时再度下降;与其相应的单核细胞、嗜酸性粒细胞相对值的变化恰好与白细胞的变化相反,当白细胞降至最低值时,单核细胞、嗜酸性粒细胞相对值达最高值。

白细胞总数随年平均剂量、放射工龄的增加呈先升后降状态,并分别在年均剂量2~4mSv/a和放射工龄20 a时,白细胞回升达最高值; 单核细胞和嗜酸性粒细胞则呈现与白细胞总数相反的变化,但变化关系不如单核细胞和嗜酸性粒细胞随累积剂量的变化那样明显。血红蛋白随累积剂量、年平均剂量、放射工龄的增加始终处于较高水平上波动,血小板则在较低水平波动。

3 讨论370例医用诊断X射线工作者的血象分析结果表明:①本市医用诊断X射线工作者年平均剂量为7.5mSv/a,高于《放射卫生防护基本标准》所规定的剂量当量限值50mSv/a的1/10, 说明本市广大医用诊断X射线工作者长期处于《标准》规定中的乙种工作条件下工作。②每个放射工作人员受照的剂量是不均匀的,其中大部分人员年照射水平 < 5mSv/a、累积剂量 < 50mSv是比较低的;少部分人的年照射水平>50 mSv/a、累积剂量 < 500mSv。受照剂量较低的主要是近10年从事放射工作的人员,受照剂量较高的是60年代至70年代即开始从事医用诊断X射线的工作者。该部分人虽然仅约5%,但却承受了全部被调查人员总体剂量的1/3, 这主要是因为在60、70年代所使用的医用诊断X射线机其防护性能差、辐射强度大、工作环境恶劣。

现有水平小剂量照射,对男子组的7项血液指标观察影响较小,对女子组的影响较大,其中以白细胞总数的影响最为敏感,并随累积剂量、年均剂量、放射工龄增加而呈现一定规律的变化,大致可分四个阶段:①照射初期,年剂量水平不高(2~4 mSv),放射工龄不长,累积剂量在10 mSv以下,白细胞处于刺激性回升阶段。②随着放射工龄增长,累积剂量逐渐增加达10mSv时,白细胞开始进行性下降,并在累积剂量达50~100 mSv时下降到最低值。③继后由于长期放射工作的结果,机体开始出现“适应性反应”白细胞再度在小范围内回升。④当剂量累积到一定程度(>250 mSv)时,机体代偿功能降低,白细胞再度下降。是否如此,尚待进一步的研究。

按照目前重庆市医用诊断X射线工作者照射水平7.5 mSv/a计算,放射工作人员至少要工作30 a,累积剂量方可达250mSv。因此,大部分工作人员直至退休也见不到明显的白细胞下降,相反,脱离接触射线工作或经过一定时间的修复后,白细胞总数还可能有回升。

| [1] |

全国医用诊断X线工作者剂量与效应协作组. 我国医用诊断X线工作者受照剂量估算方法[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1984, 4(5): 46-48. |