Graves病, 又称毒性弥漫性甲状腺肿或弥漫性甲状腺肿伴功能亢进, 是一种伴甲状腺激素分泌增多的器官特异性自身免疫病。放射性碘(131I)疗法是该病经典治疗方法之一[1]。为探讨131I治疗Graves病对外周血白细胞的影响, 对408例行131I治疗的Graves病患者做了服131I前、后外周血白细胞检测分析, 报道如下。

1 资料与方法 1.1 资料来源408例受检者均为住院接受131I治疗的Graves病患者。男性111人, 女性297人。年龄18~68岁, 平均35.6岁。分组:将408名受检者以临床治疗所服用131I活度量的不同分为4个组(1组:131I用量为148 MBq; 2组:131I用量为185 MBq; 3组:131I用量为222 MBq; 4组:131I用量为259 MBq), 观察131I治疗期间外周血白细胞的动态变化。受检期间排除131I以外可能影响外周白细胞变化的药物。

1.2 方法于服131I前和服131I后的第4天、第7天对受检者采集指端末梢血做外周血细胞常规检测。外周血细胞常规检测固定专人操作。

1.3 统计学处理采用t检验, 数据以x ±s表示, 并做相关分析。率的比较采用卡方检验。

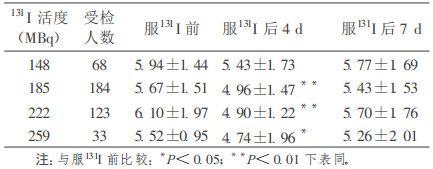

2 结果(1) 408例不同131I用量的Graves病患者服131I前后外周血白细胞的动态变化。见表 1。

|

|

表 1 131I与外周血白细胞的关系﹝(x ±s)×109/L﹞ |

表 1显示, 服131I后各观察组均出现白细胞减少, 疗后第4天较明显, 至第7天时已有明显回升, 但尚未达到服131I前水平, 各组间无明显差异(P >0.05)。

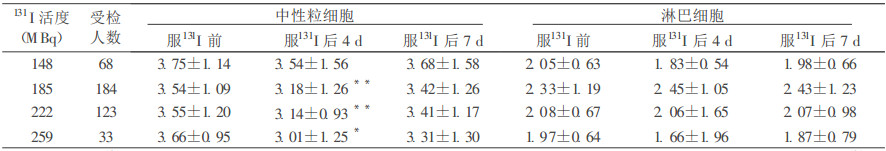

(2) 408例不同131I用量的Graves病患者131I治疗前后外周血中性粒细胞、淋巴细胞的动态变化。见表 2。

|

|

表 2 131I与外周血中性粒细胞、淋巴细胞的关系﹝(x ±s)×109/L﹞ |

表 2显示, 131I治疗后4 d中性粒细胞、淋巴细胞呈现减少(185 M Bq组淋巴细胞变化除外)趋势, 以中性粒细胞最突出, 185 MBq组和222 M Bq组减少最显著(P < 0.01) 259 MBq组次之(P < 0.05)。经相关分析, 中性粒细胞数量的变化与131I用量呈负相关(r=-0.8904 P < 0.05)。白细胞总数与131I用量及淋巴细胞与131I用量无相关性(P > 0.05)。至第7天, 各组中性粒细胞、淋巴细胞均呈回升趋势。

(3) 131I治疗后408例Graves病患者外周血白细胞减少例数的变化。治疗后第4天, 白细胞较疗前减少者283例, 占69.4%;治疗后第7天白细胞减少者187例, 占45.83%。较第4天有明显回升(P < 0.01)。

3 讨论甲状腺功能亢进症(甲亢)是临床常见内分泌疾病之一, 近年来发病呈逐渐增多趋势, 患病率可达5.90%[2]。Graves病是甲亢最常见的类型, 占甲亢病人总数的90%。在治疗方面, 抗甲状腺药物、131I和手术治疗是Graves病的经典疗法。而131I治疗以其方法简便、安全、经济、疗效好、复发率低、并发症少等优点越来越受到人们推崇。因此, 人们在关心疗效的同时对该疗法的早期反应、晚期并发症等也表示极为关注, 131I治疗对外周血白细胞的影响就是其中之一。131I治疗后一周内外周白细胞、中性粒细胞以及大部分病例的淋巴细胞的绝对值均出现减少, 其中中性粒细胞减少显著(P < 0.05), 且与131I用量呈显著负相关。131I治疗Graves病引起白细胞特别是中性粒细胞减少的原因可能是①白细胞对电离辐射的敏感性高:就细胞对电离辐射的敏感性而言, 一般认为代谢旺盛的细胞较代谢不旺盛的细胞敏感, 分裂活动旺盛的细胞较不旺盛的细胞敏感[3, 4]。白细胞特别是中性粒细胞从原粒细胞至发育成为分叶核细胞时间较短暂(约10~12 d), 血中贮留时间仅10~12个h, 进入组织后的生存期只有1~3 d[5]。因此说, 白细胞特别是中性粒细胞是体内分裂代谢较旺盛的组织细胞, 其对电离辐射的敏感性也较其他组织细胞高。② 131I在人体内的代谢途径与速率增加了对白细胞的电离辐射作用:空腹状态下, 胃肠道内的131I 1 h内大部分被吸收, 2 h内完全被吸收入血, 自进入体内至大部分被甲状腺摄取需24 h, 它在体内的半衰期平均约为4 d, 它的排泄主要由肾脏完成(85%)[6]。131I的这一代谢途径与在血液中的滞留时间导致了它与白细胞密切而又持续的接触, 进一步加大了对白细胞的直接辐射作用。③甲状腺血供丰富, 造成了对血中白细胞多次直接辐射:甲状腺的血液供应非常丰富, 全身血液量约每小时流经甲状腺1次[6]。当血液流经含有大量131I的甲状腺时, 白细胞再度并可多次受到直接辐射。上述诸因素共同作用导致了白细胞尤其是中性粒细胞的减少, 从表 1和表 2看出, 131I减少最明显是在131I治疗后的第4天, 此时白细胞减少发生率达69.4%, 这一现象是否与131I在人体内半衰期的长短有关有待进一步观察。

131I治疗后一周外周血白细胞动态检测表明, 131I治疗后第4天是白细胞下降最明显阶段, 随着时间推移, 至第7天白细胞绝对值已比第4天有明显回升, 基本接近疗前水平, 白细胞减少的发生率也由第4天的69.4%回升到45.83%。这可能与131I在体内的残留量大为减少有关, 据报道[7]每37 MBq的131I对全身血液的照射量约为16 mGy, 骨髓剂量为全身血液剂量的80%, 即13 mGy不至于造成骨髓造血功能的抑制, 损伤是较短暂的, 可在短期内恢复。

据报道[4]即使小剂量辐射(50 mGy)也可对机体免疫产生影响, 同时, 辐射还可以使机体对条件致病菌的敏感性增高。在临床观察中发现确有此现象存在。综上所述, 131I治疗期间应适量应用提升白细胞的药物, 131I治疗后的一段时间内应注意休息, 避免劳累过度和精神刺激并预防感染。

| [1] |

叶任高, 陆在英. 内科学[M]. 第五版. 北京: 人民卫生出版社, 2000: 731-743.

|

| [2] |

高妍. 自身免疫性甲状腺损伤与甲状腺功能减退症[J]. 中华内科杂志, 1997, 36(9): 643-645. DOI:10.3760/j.issn:0578-1426.1997.09.031 |

| [3] |

周申. 核医学[M]. 第四版. 北京: 人民卫生出版社, 1998: 31-34.

|

| [4] |

刘树铮. 辐射免疫学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1985: 123-134, 248-286.

|

| [5] |

戚仁铎, 王友赤. 诊断学[M]. 第四版. 北京: 人民卫生出版社, 1997: 279-296.

|

| [6] |

马泰, 卢倜章, 于志恒. 碘缺乏病[M]. 第二版. 北京: 人民卫生出版社, 1993: 18 -24, 47-55.

|

| [7] |

谭天秩. 临床核医学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1993: 407-466.

|