)及其子体致居民的剂量估算

)及其子体致居民的剂量估算

2. 日本近畿大学原子研究所;

3. 卫生部工业卫生实验所;

4. 日本体质研究会

)及其衰变子体所致居民的平均年有效剂量和某些人体组织或器官的吸收剂量。方法 采用瞬间采样法, 同时测量阳江天然高本底辐射地区(HBRA)和相邻的正常本底对照地区(CA)空气中氡、(

)及其衰变子体所致居民的平均年有效剂量和某些人体组织或器官的吸收剂量。方法 采用瞬间采样法, 同时测量阳江天然高本底辐射地区(HBRA)和相邻的正常本底对照地区(CA)空气中氡、( )及其衰变子体浓度, 计算出调查地区的氡平衡因子F和(

)及其衰变子体浓度, 计算出调查地区的氡平衡因子F和( )平衡当量浓度。根据调查地区空气中累积测量氡, (

)平衡当量浓度。根据调查地区空气中累积测量氡, ( )浓度; 氡平衡因子F和(

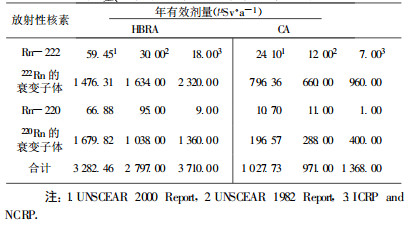

)浓度; 氡平衡因子F和( )平衡当量浓度; 人员的居留因子, 估算了居民的平均年有效剂量和某些人体组织或器官的吸收剂量。结果 HBRA室内、外空气中氡浓度分别是49.61 Bq·m-3和17.30 Bq·m-3, CA是18.1 Bq·m-3和11.7 Bq·m-3; HBRA室内、外(

)平衡当量浓度; 人员的居留因子, 估算了居民的平均年有效剂量和某些人体组织或器官的吸收剂量。结果 HBRA室内、外空气中氡浓度分别是49.61 Bq·m-3和17.30 Bq·m-3, CA是18.1 Bq·m-3和11.7 Bq·m-3; HBRA室内、外( )浓度分别是95.16 Bq·m-3和9.3 Bq·m-3, CA是12.4 Bq·m-3和8.1 Bq·m-3。HBRA室内、外氡的平衡因子F分别是0.46和0.53, CA分别是0.62和0.63。HBRA室内、外空气中(

)浓度分别是95.16 Bq·m-3和9.3 Bq·m-3, CA是12.4 Bq·m-3和8.1 Bq·m-3。HBRA室内、外氡的平衡因子F分别是0.46和0.53, CA分别是0.62和0.63。HBRA室内、外空气中( )平衡当量浓度分别是6.51 Bq·m-3和0.79 Bq·m-3, CA室内、外分别是0.66 Bq·m-3和0.33 Bq·m-3。结论 氡、(

)平衡当量浓度分别是6.51 Bq·m-3和0.79 Bq·m-3, CA室内、外分别是0.66 Bq·m-3和0.33 Bq·m-3。结论 氡、( )及其衰变子体所致HBRA和CA居民的平均有效剂量分别是3.28 mSv·a-1和1.03mSv·a-1。HBRA的居民支气管上皮组织和肺的吸收剂量分别为5.40 mGy·a-1和1.08 mGy·a-1, 它们的吸收剂量分别约是CA的4倍。(

)及其衰变子体所致HBRA和CA居民的平均有效剂量分别是3.28 mSv·a-1和1.03mSv·a-1。HBRA的居民支气管上皮组织和肺的吸收剂量分别为5.40 mGy·a-1和1.08 mGy·a-1, 它们的吸收剂量分别约是CA的4倍。( )和它的衰变子体致HBRA居民的平均有效剂量是1.75 mSv·a-1, 它们是所调查的高本底辐射地区内照射剂量主要来源之一。

)和它的衰变子体致HBRA居民的平均有效剂量是1.75 mSv·a-1, 它们是所调查的高本底辐射地区内照射剂量主要来源之一。 )浓度 平衡因子F 平衡当量浓度 有效剂量 吸收剂量

)浓度 平衡因子F 平衡当量浓度 有效剂量 吸收剂量 以往的调查资料表明:阳江天然高本底辐射地区空气中氡、

为了能测得所调查地区的空气中氡平衡因子F和

|

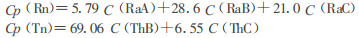

式中:Cp(Rn)为氡子体的α潜能值, 单位为10-4 μJm-3; Cp(Tn)为子体的α潜能值, 单位为10-4 μJm-3; C(RaA)、C(RaB)、C(RaC)、C(ThB)和C(ThC)分别为空气中218Po、214Pb、214Bi、212Pb和212Bi的放射性浓度, 单位为Bq/m3。

采用瞬间取样, 同时测得的空气中氡、

|

|

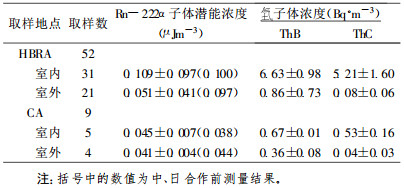

表 1 瞬间取样测得调查地区空气中氡、 |

|

|

表 2 调查地区空气中氡子体α潜能浓度和 |

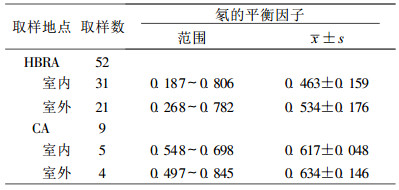

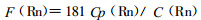

根据表 1和表 2的测量结果, 用下列公式可计算出氡平衡因子F, 其计算结果列于表 3。

|

|

|

表 3 调查地区氡的平衡因子F |

式中:Cp (Rn)为氡子体的α潜能值, 单位为μJm-3; C(Rn)为氡浓度, 单位为Bq·m-3。

表 3结果显示:HBRA室内、外空气中氡的平衡因子F分别是0.46和0.53, CA分别是0.62和0.63。UNSCEAR 2000年报告推荐的室内、外空气中氡平衡因子F的世界平均值分别是0.4和0.6。HBRA室内空气中氡的平衡因子F略高于世界平均值, 室外空气中氡平衡因子F稍低于世界平均值:CA室内、外空气中氡平衡因子F高于世界平均值, 但它们均在正常分布范围内。作图可知, 调查地区室内、外氡的平衡因子F的频率分布趋向于“正态分布”。

调查资料表明:室外空气中氡平衡因子F值的变化和氡浓度变化趋势是一致的, 秋、冬季偏高; 而春、夏季较低。室内空气中F值季节变化不明显。平衡因子F昼夜变化最大值出现在凌晨, 与氡浓度变化规律相吻合。我们现在所测得的氡平衡因子F, 其结果与全年平均值相比较, 可能有轻微的偏高。

2 累积测量氡、

采用定点布放Rn-Tn杯监测器的方法, 累积测得空气中氡、

|

|

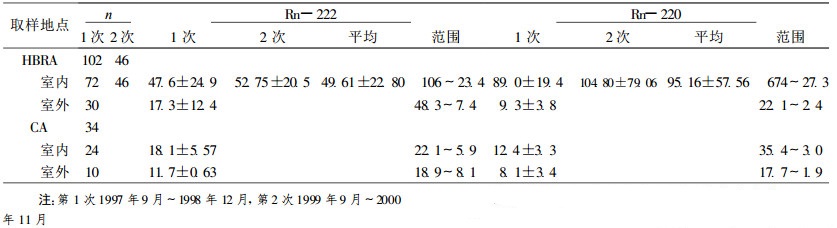

表 4 调查地区二次定点累积测量空气中氡、 |

表 4结果显示:根据累积测量HBRA室内、外空气中平均氡浓度分别是49.61 Bq·m-3和17.30 Bq·m-3, CA是18.1 Bq·m-3和11.7 Bq·m-3, HBRA室内、外空气中氡浓度高于UNSCEAR所推荐的世界均值40 Bq·m-3和10 Bq·m-3, 而CA室内氡浓度低于世界均值、室外接近世界均值。HBRA室内、外空气中平均

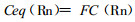

氡的平衡当量浓度可用下列公式计算:

|

式中:Ceq为氡的平均当量浓度, 单位是Bq·m-3; F为氡的平衡因子; C(Rn)累积测量空气中氡浓度, 单位是Bq·m-3。

|

式中:Ceq(Tn)为

|

|

表 5 调查地区空气中氡、 |

根据表 5测量结果可知:HBRA室内、外空气中

在估算氡、

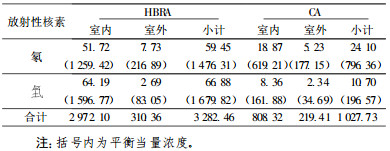

HBRA和CA的居民由于吸入氡、

|

|

表 6 氡、 |

为了进行比较, 我们将中、日合作前根据瞬间取样测得的氡、

|

|

表 7 不同方法估算调查地区的居民吸入氡、 |

由表 7结果可知:根据中、日合作前后测量的氡、

迄今为止, 阳江天然高本底辐射地区空气中氡、

人们吸入氡、

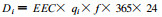

估算公式:

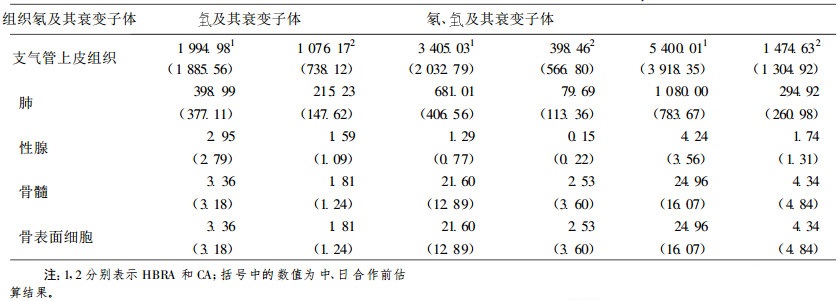

式中:Di为i组织或器官的年吸收剂量(μGy·a-1); EEC为HBRA和CA室内、外空气中氡或

根据UNSCEAR报告和近年来许多科学工作者根据不同肺模型计算得到的以及通过动物实验获得的有关资料, 上述人体组织或器官的吸收剂量与氡、

|

|

表 8 吸入氡、  |

根据上述公式和表 8中的转换系数, 估算出人体某些器官或组织的吸收剂量列于表 9。表 9括号中的数值是根据中、日合作前测得的空气中氡、

|

|

表 9 吸入氡、 |

由表 9可知:HBRA空气中氡、

(1) HBRA室内、外空气中平均氡浓度分别是49.61 Bq·m-3和17.30 Bq·m-3, CA是18.1 Bq·m-3和11.7 Bq·m-3, HBRA室内、外空气中氡浓度高于UNSCEAR所推荐的世界均值40 Bq·m-3和10 Bq·m-3, 而CA室内氡浓度低于世界均值, 室外接近世界均值。HBRA室内、外空气中平均

(2) HBRA室内、外氡的平衡因子F分别是0.46和0.53, CA分别是0.62和0.64。调查地区室内氡的平衡因子略高于世界平均值0.4, 室外HBRA低于世界平均值0.6, 而CA高于世界平均值, 但它们均在正常范围内。HBRA室内、外空气中

(3) HBRA居民由于吸入氡、

(4) 居民吸入氡、

| [1] |

袁镛龄.空气中氡、  及其子体致居民内照射剂量[A].魏履新等编著中国阳江高本底辐射研究[C].北京: 原子能出版社, 1996, 111-119. 及其子体致居民内照射剂量[A].魏履新等编著中国阳江高本底辐射研究[C].北京: 原子能出版社, 1996, 111-119.

|

| [2] |

Thomas JW, Leclare PC. A study of two-filter method for radon -222[J]. Health Phys, 1970, 18: 113. DOI:10.1097/00004032-197002000-00002 |

| [3] |

Thomas JW. M easurement of radon daughters in air[J]. Health Phys, 1972, 23: 783. DOI:10.1097/00004032-197212000-00004 |

| [4] |

章仲侯. 阳江高本底地区空气中氡、  及其子体致居民的辐射剂量[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1982, 2(2): 27-30. 及其子体致居民的辐射剂量[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1982, 2(2): 27-30. |

| [5] |

袁镛龄, 森岛弥重, 沈泓, 等. 阳江天然高本底辐射地区空气中氡  浓度的分布特征[J]. 中国辐射卫生, 2001, 10(1): 5-7. DOI:10.3969/j.issn.1004-714X.2001.01.002 浓度的分布特征[J]. 中国辐射卫生, 2001, 10(1): 5-7. DOI:10.3969/j.issn.1004-714X.2001.01.002 |

| [6] |

UNSCEAR.Sources and effects of ionizing radiation[R].UN, New York, 2000.

|

| [7] |

Yuan Y L, Morishima H, Shen H, et al. Recent advances of dosimetry investigation in the high background radiation area in Yangjiang[M]. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1997: 223-233.

|

| [8] |

UNSCEAR.Sources and effects of ionizing radiation[R].UN, New York, 1982.

|

| [9] |

NCRP.Ionizing radiation exposure of the United States[R]. NCRP Report I.Washington, DC 1987.

|

| [10] |

ICRP.ICRP publication 32[R].New York: Pergamon Press, 1981.

|