放射工作人员个人剂量监测依照放射防护机构监测与放射工作单位自主测量相结合的原则[1]。过去曾对全市测量结果进行过分析[2]。由于众多单位开展测量, 测量人员素质差别较大, 测量质量难以保证等因素, 因此很难了解各工种人员的真正的、确切的受照剂量。为此, 我站采取直接测量的方法, 对我市1999年及2000年两年的核医学、放射治疗、辐照应用、X射线诊断、医用加速器五类工种的放射工作人员进行了个人剂量测量, 并对其个人剂量监测结果进行了分析。

1 剂量监测方法根据监测过程中有效工作量, 按照《放射工作人员健康管理规定》, 个人剂量监测的周期不得超过90 d, 要求放射工作人员每年接受监测在4次以上。我站的监测周期为60 d, 但由于丢失、损坏等种种原因, 仍有极少数剂量计难以回收。根据这种情况, 规定了统一的统计原则:全年12次参加监测, 每次监测结果累计; 每年低于5次的予以剔除; 不参加统计。对于异常监测数据, 及时进行调查处理, 确保监测剂量的真实性。

2 结果与分析 2.1 两年个人剂量监测结果见表 1|

|

表 1 1999、2000年个人剂量监测结果 |

通过选择筛选, 统计人数占监测人数的比例分别是87.5 %的96.3%, 能够客观真实地反映个人受照剂量。两年的监测结果表明, 核医学人均年剂量最高, 且仅为外照射剂量, 此结果表明, 核医学工作人员的实际受照剂量将高于目前给出的受照剂量。对于X射线诊断工作人员, 随着设备的更新及防护措施的改善, 受照剂量呈下降趋势, 其他三类工种的工作人员年平均受照剂量远低于现行国家基本标准剂量限值。这主要是在设备生产的设计中已考虑到放射防护措施, 设备放射防护性能良好。

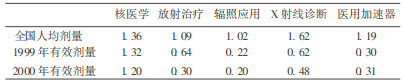

根据《一九九八年全国放射工作人员个人剂量监测情况通报》上述五种人员个人年均有效剂量与我市实际监测的年人均有效剂量相比较, 见表 2。核医学略低于全国平均水平, 其余为全国平均水平的1/2到1/3倍。结果表明增强个人防护意识, 提高防护设备的防护性能是搞好放射防护的主要因素。

|

|

表 2 1999、2000年人均年有效剂量(mSv)对照表 |

认真贯彻卫生部“放射工作人员健康管理规定”, 开展经常性的个人剂量监测, 并不断进行监督检查、宣传、教育及培训工作, 从而提高放射工作人员个人防护意识, 对自己所从事的工作要程序化、规范化操作, 积极发挥个人的职能作用, 协助放射防护机构做好防护、监测工作。

3.2 建立健全监测方法, 提高监测质量开展各种放射工作人员的个人剂量监测工作, 是一项认真、细致而且时间长, 任务重的工作, 应严格把握监测质量的控制。同时对个人剂量监测应包括外照射和内照射。对测量的仪器装置必须进行定期计量检定工作, 确保监测质量的真实性。

3.3 提高领导认识, 完善防护设备目前还有一部分基层单位的领导对放射剂量的防护、监测工作认识不足[3], 防护设备简陋, 放射工作人员的受照剂量得不到有效控制, 因此, 提高单位领导对放射防护的重视, 是有效降低工作人员个人受照剂量的关键, 防护机构的各项剂量监测工作才能做到经常性的、有效的顺利开展。

| [1] |

岳锡明. 个人剂量监测的回顾与展望[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1992, 12(增刊): 77. |

| [2] |

石少杰. 医用诊断X射线机质量控制测试与评价[J]. 中国辐射卫生, 1996, 5(2): 94. |

| [3] |

张兴山, 赵秀兰. 基层X射线防护管理与对策[J]. 中国辐射卫生, 2000, 9(3): 146. |