环境中的放射性核素和宇宙射线可使人们受到一定量的辐射照射。不同地区地质、地貌、水文等条件不同, 环境中放射核素含量不同, 各地γ辐射水平和人们受照剂最也有差异。

为了解本地区环境辐射水平, 我们开展了此项调查工作, 现报告如下:

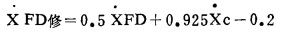

1 仪器与方法 1.1 仪器采用FD-71A型闪烁辐射仪同时与Rss~111型高压电离室作现场比对, 其读数按下列公式修正。

|

式中

经修正后的结果与高压电离室的差一般为±5%, 每次测量前用Cs-137检验源做好仪器检查。

1.2 方法为满足统计学要求, 每个县为一调查组, 每乡为一测点。把测点分为室内外两大类。室内选择不同类型的建筑物, 室外包括路面和田野等。测量时探测器距地面高度为1米, 每个测点取5个读数, 它们的算术平均值代表各点辐射水平。

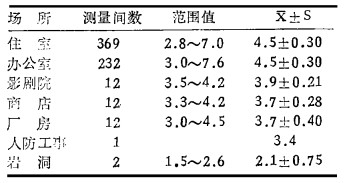

2 测量结果 2.1各种建筑物的γ辐射水平见表 1。

|

|

表 1 建筑物内γ辐针照射量率(1×10-9C·kg-1·h-1) |

由表 1看出γ辐射水平:住室>办公室>影剧院、商店、厂房>岩洞、商店、厂房。居民住房(扣除宇宙射线)为3.7× 10-9C·kg-1·h-1。

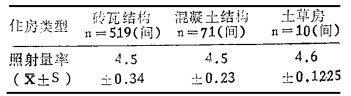

2.2不同建筑材料的γ辐射水平列于表 2

|

|

表 2 不同建筑材料住宅γ辐射照射量率(1×10-9C·kg-1·h-1) |

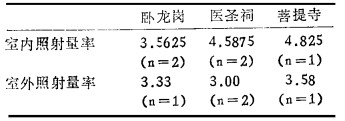

名胜古迹的γ辐射水平列于表 3

|

|

表 3 名胜古迹环境γ辐射照射量率(1×10-9C·kg-1·h-1) |

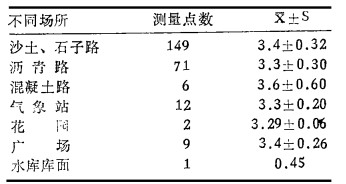

其他环境γ辐射照射量率列于表 4

|

|

表 4 其他环境γ辐射照射量率(1×10-9C·kg-1·h-1) |

由表 4看出, 水库库面γ辐射水平较低, 其他环境之间差异不大。

南阳地区十三个县(市), 226个乡, 198个测点, 各乡室外辐射水平分布在2.2×10-9C·kg-1·h-1~5.1×10-9C·kg-1·h-1之间, 通过频度分布验证, 全部测量值属于正态分布。

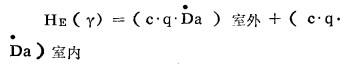

2.5 居民外照射量的了估算居民受照剂量估算采用如下公式:

|

HE(γ)为地球γ辐射所致居民的年有效剂量当量(Sv); e=5.132×10-5Sv/1×10-9Gy·h-1为空气吸收剂量率转换成年有效剂量当量的转换系数; q为居留因子(文献值:室外0.2、室内0.8);Da为空气吸收剂量率(1×10-5·Gyh-1)。

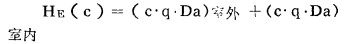

|

He(C)为宇宙射线电离成份所致居民年有效剂量当量(1×10-5Sv); c=8.76×10-5Sv/1×10-8Gy·h-1为空气吸收剂量率转换为年有效剂量当量的转换系数; q为居留因子; Da为宇宙射线电离成份空气吸收剂量率(1×10-8Gy·h-1); (Da)室内= S(Da)室外; S=0.93为建筑物对宇宙射线的减弱系数。

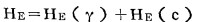

天然本底辐射所致居民总的年有效剂量当量为

|

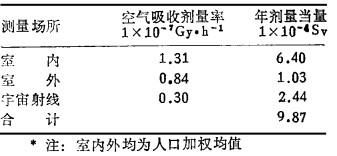

计算结果见表 5

|

|

附5 居民年有效剂量当量*(Gy) |

各种建筑物照射量率差别较大(见表 1)。这是因为其中核素含量不同, 氨及其子体的逸出不同。加之室内的空间、门窗面积的大小及通风状况不同, 因而室内照射量率就高低之别。

水库库面的照射量率(0.45×10-9C·kg-1·h-1)最低, 这是因为水库中的水含放射性物质的量少和水对地球γ辐射的屏蔽作用等因素所造成的。

3.2由于南阳地区地质结构和地形的差异, 地表照射量率亦不尽相同。北部山区岩石层以花岗岩为主, 含放射性物质较高, 照量射亦率高(2.72×10-9C·kg-1·h-1)。中南部为盆地的底部, 盆地地势由西北向东南方向倾斜, 较为平坦, 地表辐射场比较均匀, 照射量率一般在(2.265~2.4275×10-9C·kg-1·h-1)之间, 盆地出口处则略有增高(2.545×10-9C·kg-1·h-1)波动原因与土壤类型有关。桐柏山区及西部山区以变粒岩石炭岩为主, 含放射性物质较少, 照射量率亦低(2.055~2.2×10-9C·kg-1·h-1)。

4 小结这次调查表明, 各种建筑物的照射量率以居室(4.565×10-9C·kg-1·h-1)和办公室(4.485×10-9C·kg-1·h-1)较高; 室内(3.675×10-9C·kg-1·h-1)>室外(2.39×10-9C·kg-1·h-1)。比值为1.54。全区田野198个测点的测量, 将全区划分为四个“环境总体”(Ⅰ~Ⅳ)。Ⅰ区最高主要分布在北部山区(2.72×10-9C·kg-1·h-1) Ⅱ区为新野县(2.545×10-9C·kg-1·h-1) Ⅲ区为中南部(除新野县外)(2.265~2.4275×10-9C·kg-1·h-1)。Ⅳ区为西部及桐柏山区(2.055~2.2025×10-9C·kg-1·h-1)。居民年有效剂量当量为9.87l×10-4Sv。

(参加部分测量工作的还有黄雄平、向国景同志。)