随着核电事业的发展和核技术的广泛应用,放射性废物的妥善处理与处置受到国内外放射防护工作者的普遍关注,并提出了多种处置方法[1, 2]。作好放射性废物库的退役处置,对保障公众健康安全及保护环境具有深远的意义[3]。本文就利用天然溶洞改建的放射性废物库退役时所采取的防护治理措施进行探讨。

1 废物库的改建及使用 1.1该低放废物库系由天然灰岩溶洞改建[4],岩洞发育已近衰老期,地下暗河活动向深层下切,洞内宽敞平坦,有效容积为2.4×104m3,洞内清理平整后,加铺了50厘米厚的粘土层,中央铺设3.5m宽水泥车道,溶洞尾部向山顶凿通了一个直径2 m的通风竖井,井口安装轴流风机四台,库外建造车库、车辆洗消、污水处理等辅助设施。

1.2该废物库于1970年5月启用,废渣入库前经脱水、装袋、装桶后由专车运抵洞内,截至1979年5月停止使用时止,庠内共堆放独居石废渣7500吨,除其中10吨镭钡渣比放为108Bq.kg—1外,其余部分为105~106Bq.kg—1。

2 退役时废物库区地质状况 2.1地质部门提供的资料表明,洞区的水文地质条件简单,库洞构造稳定,洞区地表裂隙虽有发育,但延深较浅,多数不能到达洞内。洞体临近山头分水岭,地形坡度较大,地面水难以在洞体上部地表贮存,有利排泄。洞内相对干燥,由地表与洞顶仅有三条裂隙相通,渗入洞内水量甚少。

2.2库区及其周围环境α放射性表面污染水平,γ空气吸收剂量及部分样品的放射性检测结果表明,在废物库使用期间,由于贮运对库区部分场所造成了程度不同的表面污染。

3 主要防护治理措施 3.1 洞顶地表充填工程对库洞区范围内超过洞底标高的三个地表溶斗,用砂卵石垫层,以混凝土作隔水层,灰土复盖成一定坡度,引导地表水流向溶斗外侧,对相应区域的小型裂隙亦用灰土充填复盖高出表面,以利排水。

3.2 洞内工程对洞顶总面积为45m2的三个滴水区,先用水泥与促凝防水剂搅拌而成的胶泥填充缝隙,再用水泥,水与促凝防水剂按比例混和,依次分五层抹面,以防地表水渗漏入洞。

3.3翻仓清理,分库处置。将靠近洞口部位的低放废渣连同洞外清理入库的废物集中向库洞深部堆放,在再渣堆近洞口端砌一高出堆垛顶面的防护墙。将专用库房内的含镭钡渣连同包装铁桶,密封贮存于内壁及顶盖经一毡二油处理过的混凝土贮槽内,库房门口以砖石封闭,并将洞库贮存、封闭情况刻立碑文于此,告示后人。

3.4 库外污染物处理 3.4.1剥离由车棚到铁门西侧30m区段公路两侧土壤,剁离深度约15~20cm使岩层暴露,将剥离土层送入库洞,再连同区段内路面整片复10cm厚混凝土。

3.4.2东侧到化验室区段内小路路面加复10cm厚混凝土。

3.4.3拆除污水处理池,连同池内沉淀物和库外其他污染物一并送入库洞,污水池上清液作洞库内建筑混凝土的配拌用水。

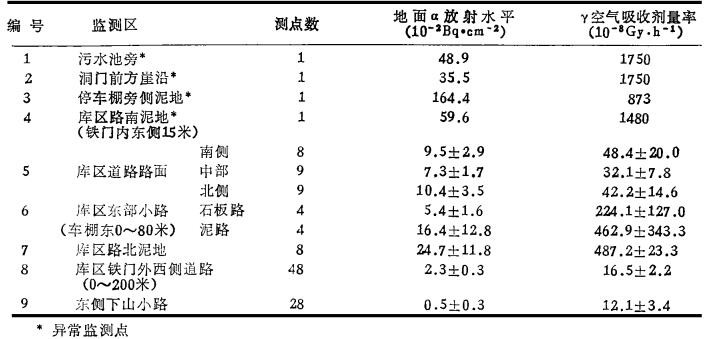

4 防护治理效果监测 4.1用RSS-111高压电离室,SG-102剂量仪及FJ-335D表面污染仪等测定洞库外地面治理前后的放射性水平,结果列于表 1~表 3。

|

|

表 1 库区及周围环境地面α水平及γ剂量率 |

|

|

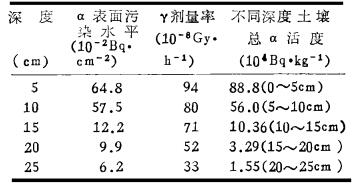

表 2 路南泥地监测点不同深度放射性水平 |

|

|

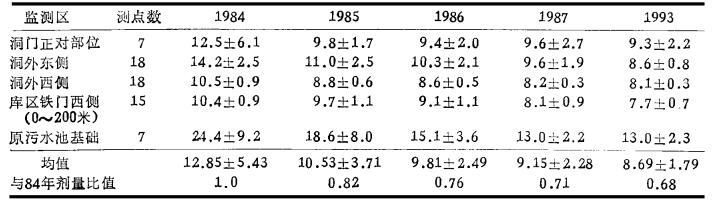

表 3 废物库外环境路南γ剂量率(10-8 Gy·h-1) |

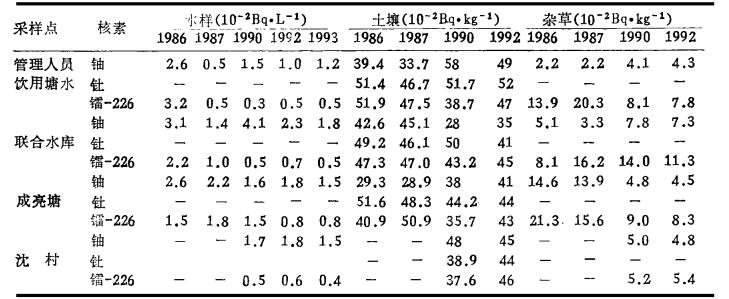

废物库退役后,我们于1985~1993年对庠区周围村民集店点的水、土壤、生物样品中的铀、钍、镭-226等放射性含量进行了监测,结果列于表 4。

|

|

表 4 洞库环境水、土壤、杂草中部分放射性核素水平 |

表 1列出治理前库区及周围环境放射性水平,结果表明库区地面α水平和γ空气剂量率较库区外各监测点高,如库区路北泥地α水平与γ剂量率分别为库区铁门外西侧200 m范围内道路α水平和与γ剂量率的10.7倍和29.5倍。又如库区内东侧小路泥地与库区外东侧下山小路相比,前者α水平和γ剂量率为后者的29.8和40.8倍,可见污染主要分布于库区内。

库区路面污染因运输过程少量放射性颗粒掉落所致,雨水冲刷使污染物集于道路两侧,因此道路两侧污染水平高于道路中部。库区东侧小路足民工出入库洞必经之逍,囚人员穿戴的工作衣裙鞋帽脱落的尘粒使其遭受污染,泥地松散多孔,易于吸附放射性物质,因此,污染水平明显尚于石板路面。表 1所列出的儿个异常点均位于库区内,数据表明都受到不同程度的放射污染,这是因为车棚旁侧和车道两侧边沿及洞前方崖沿都曾堆放过破损的包装铁桶,铁桶附着的废渣被雨水冲刷,逐渐渗透而污染地面土壤。污水处理池旁侧因冲洗车辆污水溢流而致污染。

5.2表 2表示库区铁门东侧15m路南泥地4兮监测点自表面向下依次剥离5 cm深的土壤,测量其α放射性活度及不同深层的α表面污染水平和γ剂量率,结果显示随着深度增加,各项数据均呈递降趋势,表明该处放射性污染物来自土壤表面,并非洞体渗漏所致。

5.3表 3显示了1984年封库工程竣工时,库洞外邻近区域63个监测点的γ剂量率已介于正常本底水平范围,1985~1993年期间各观测点的γ剂量率又呈下降趋势。表 4列出封库后观察期间洞库环境地面水、土壤、杂草中铀、钍、镭-226等放射性核素含量,数据显示监测点各类样品所含放射性水平在此期间未呈増高趋势。表明对洞顶地表有关溶斗裂隙采取充填隔水,引导排水;洞内顶部部分滴水区采取促凝防水砂浆粉刷抗渗漏,以及对洞库内表面污染物采取彻底剥离,混凝土部分覆盖的防护治理措施效果显著。

综上所述,经多年观察证实对于此类由天然溶洞改建的低放废物库采取地表充填隔水,洞顶防水砂浆抗渗的封库措施切实可行,是行之有效的。

| [1] |

池田要.放射性废弃物处理处分方策についご原子力工业, 1984; 30(11) : 15

|

| [2] |

宫永一郎, 低しべル废弃物の陆地处分, 原子力工业, 1984; 30(11) : 22

|

| [3] |

Carter M.W.. 美国低水平放射性废物管理的现状及有关的辐射防护问题[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1988, 8(1): 1. |

| [4] |

匡云谷. 天然溶洞改建为低放射性废物库的初步研究[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1988, 8(5): 338. |

| [5] |

浙江省卫生防疫站. 浙江省坏境天然辐射外照射水平调査[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1985, 5(增刊): 21. |