X射线电子计算机断层摄影(CT)检查, 在国内已得到广泛应用。据初步统计, 我省现有36台已投入使用。CT检查时, 受检者的检查部位将受到较大的X射线辐射剂量, 而非投照部位的器官或组织也会受到散射线和漏射线的照射。为了评价CT受检者的辐射剂量, 我们采用非均匀仿真人体模测量了Somatom AR、C型全身CT扫描机在临床工作条件下, 五种常见CT检查时受检者体表照射量和器官吸收剂量、全身有效剂量及其剂量转抉系数。

1 材料与方法 1.1 实验体模。采用上海放射医学研究所等单位研制的SMN-1型辐射研究用仿真人体模[1]。实验前按需要的解剖位置在体模内预先钻孔122个, 备以布放剂量元件。

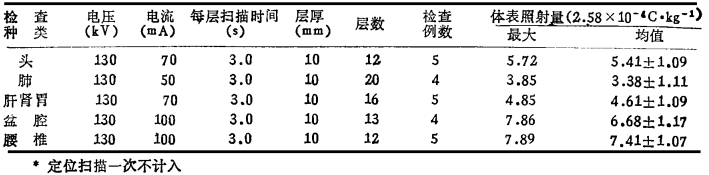

1.2 CT机及其工作参数。使用德国西门子公司1991年出厂、1993年投用的原装Somatom AR、C型全身CT机进行测量。测量时采用平扫, 其临床工作参数详见表 1。

|

|

表 1 Somatom AR. C型全身CT扫描参数及受检者体表照封量* |

选用LiF(Mg.Cu.P)粉末装入ϕ3mm×20mm聚乙烯管中制成的热释光元件作剂量探测器, 其分散度小于5%;照后即用英国产TLD654型仪测读, 每元件测读5个数据, 测量结果均扣除粉末元件天然辐射本底。该测量系统经中国计量科学研究院校正。

1.4 元件的布放。每次照射时, 在体模内每孔中放一枚热释光元件, 共12枚; 各器官内放置的元件数与文献[2]同, 左右前胸体表各贴一枚。检查部位正、背面体表各贴16枚, 每枚间距3cm, 其中心与受检者检查部位扫描野中心重叠。

1.5 剂量计算。各器官或组织中剂量元件的测值经检验符合对数正态分布, 故取儿何均值作为各器官或组织的平均照射量。

1.5.1 器官或组织的吸收剂量。计算时, 器官或软组织的吸收剂量转换因子取0.00924 (Gy/2.58×10-4C·kg-1)[3], 其中脑、心脏、肺、肝、胃的平均吸收剂量另按文献[1]提供的数据进行分段加权计算; 红骨髓的吸收剂量转换因子取0.0104(Gy/2.58×10-4C·kg-1)[4], 全身红骨髓平均吸收剂量按文献[2]报道的方法计算; 骨表面平均吸按剂量按文献[5]报道的方法计算, 骨表面与红骨髓吸收剂量转换系数之比取2.47[5]。

1.5.2 当量剂量和有效剂量。均按ICRP 60号出版物[6]建议的辐射权重因子、组织权重因子、主要器官及其余器官的名称以及其计算方法进行估算。

1.6 体表照射量。取每例正、背两面各16枚热杆光元件读数较大的一面读数值, 来计算该种检查时受检部位体表照射量的几何均值, 并确定其中最大测值作体表最大照射量参考点。

1.7 剂量转换系数。取每人次CT检查时各器官或组织的平均吸收剂量或受检者全身有效剂量值, 用体表最大照射量归一, 可得皮肤照射量到器官的吸收剂量转换系数CD或到有效剂量的转换系数CE。

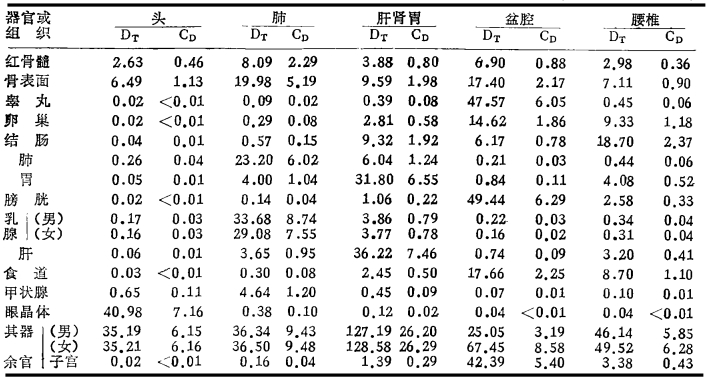

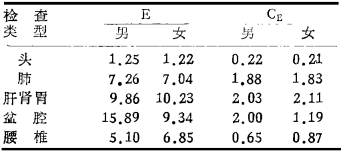

2 结果与讨论每人次检查受检者体表照射量列于1;按ICRP60号报告书估算的器官吸收剂量DT及其转换系数CD见表 2; 受检者全身有效剂量E及其转换系数CE见表 3。

|

|

表 2 每人次CT检查时器官或组织的吸收剂重DT(mGy)及其剂量转换系数CD(mGy/2.58×10-4C·kg-1) |

|

|

表 3 每人次CT检查的有效剂量E(mSv)及其转换系数CE(mSv/2.58×10-4C·kg-1) |

受检部位体表照射量的分布比较均匀。如表 1所示, 同种CT检查不同受检者体表照射量最大与最小测点值差与均值之比在17.1%~31.3%内, 五种CT检查中体表照射量最大值与各自均值间相差5.0%~ 15.0%。体表最大照射量参考点多处于离扫描野中心ϕ3cm内, 个别点在ϕ9cm内。可见, 当cT球管350°旋转时, 受照部位体表剂量分布是比较均匀的, 而从辐射防护角度确定体表最大照射量作为剂量参考点是合理的。

2.2不同CT检查时器官剂量和全身有效剂量相差较大。我们认为按ICRP 60号报告书推荐的方法估算全身有效剂量是较合理的[2]。而ICRP 60号报告书中, 推荐了12种主要器官或组织和10个其余器官。在受检部位中, 这些器官或组织被有用线束直接穿透受检部位, 其受检部位越多, 则其DT及全身有效剂量E就越大, 如盆腔检查时, 红骨髓、骨表面、睾丸、卵巢、结肠、胃、食道下段、上段大肠、小肠、肾、胰、脾、子宫、膀胱等器官或组织都受到了较大的照射, 其DT大, 则E必然也大, 其中睾丸、卵巢、膀胱子宫和食道的DT在五种CT检查中为最大。

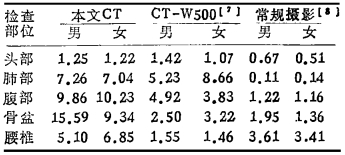

2.3不同型号CT检查, 受检者全身有效剂量各不相同。本文CT检查、CT-W500 (日立)检查[7]和北京市常见X射线摄影检查[8]所致受检者全身加权剂量列于表 4。可以看出, 不同型号CT机测得结果有较大差别, 且多数都高于相应部位常规X射线摄影测得值。说明不同型号CT机, 以其各自的扫描参数(管电压、管电流、扫描时间、扫描厚度、扫描野和扫描角度等)进行不同层数扫描时, 受检者皮肤最大照射量或平均照射量、器官吸收剂量及全身加权剂量等各不相同; 全身加权剂量是采用ICRP 60号报告书还是采用ICRP 26号报告书推荐的方法计算的结果也有所不同。为此, 要进行大规模的CT群体剂量调查时, 必须对不同型号CT机进行归类, 分别测量, 以获得相应机型及相关工作条件下的皮肤照射量、器官吸收剂量和加权剂量及其转换系数, 以准确评价CT受检者的辐射剂量。

|

|

表 4 不同X射线检查时的全身加权剂量(mSv) |

| [1] |

翁志根, 等. "SMN-1型"辐射用仿真人体模型吸收剂量估算方法[J]. 中国辐射卫生, 1992, 1(增刊): 181. |

| [2] |

林春培, 等. 四种常见X射线诊断的剂量估算[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1993, 13(4): 255. |

| [3] |

张丹枫编著.医用X射线防护技术管理.山西科学教育出版社出版 第1版 1990.10

|

| [4] |

谢复成, 等. CT-W4(日立)头部扫描时患者的剂量分布[J]. 辐射防护, 1985, 5(4): 241. |

| [5] |

吴毅, 等. 估算X线诊断受检者器官剂量的体模实验方法[J]. 辐射防护, 1987, 7(5): 335. |

| [6] |

ICRP Pub.60 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection Ann ICRP 1990;21(1~3)

|

| [7] |

杨占山, 等. X射线CT受检者器官剂量的研究[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1991, 11(6): 380. |

| [8] |

贾德林, 等. 北京市医用X线诊断剂量水平的研究[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1989, 9(增刊): 55. |