在吸收国际先进经验基础上建设的我国核电厂, 从选址、设计到建造、运行各个阶段, 始终贯彻了"安全第一", "质量第一"的方针, 是严格按照核安全法规进行的。目前, 秦山核电厂己并网发电两年, 大亚湾核电站1号机组也完成了全部调试工作, 正式投入商业运行, 2号机组也于今年5月投入正式运行。

虽然核电本身具有较强的安全可靠性,而且由于设备故障、人为因素或自然灾害导致发生事故的几率很小,但仍不能绝对排除发生事故的可能性。因此,为了减少、控制核事故的危害,保护广大公众和工作人员的健康与安全,作为核电厂纵深防御的最后一道屏障,建立运转有效的应急救援组织,制定必要的安全法规和切实可行的应急响应计划是十分必要的。

作为核事故总体应急响应组成部分的医学应急组织,更需要精湛的专业技术和经过严格的训练,以便按照预先设计、演习的应急救援计划,保障总体应急计划的顺利实施。

过去30多年来,我国有关部门(卫生、核工业、军队等),通过参加核试验生物效应、剂量监测、卫生评价与放射防护工作的实践,己经拥有多种训练有素的专业技术队伍,根据“积极兼容、大力协同”的精神,只要认真加以组织,充分发挥其积极性,在国家核事故应急主管部门的统一指挥下,是能够胜任核事故医学应急救援任务的。国际原子能机构的专家们,也曾就我国的核事故应急计划与准备工作提出过如下建议:中国的应急计划首先要从组织上着手,政府要着重建立一个职权、任务、责任分明、有效的应急响应组织。

2 “24字”方针在医学应急工作中的法律地位和特征核事故与其它事故和自然灾害相比,其显著特点是技术性强、涉及而广,鉴于前苏联切尔诺贝利核事故的惨痛教训,我国政府也在七年前就提出了“要重新认识核安全”,“要制定事故应急计划”的要求,经过多年核事故应急准备工作的实践,确定了我国核事故应急管理工作的指导方针是:“常备不懈,积极兼容,统一指挥,大力协同,保护公众,保护环境”这24个字。在1993年3月4日,由李鹏总理签署的第124号国务院令《核电厂核事故应急管理条例》的第一章总则中已明确提出来,表明这“24字”方针,在正式发布的国家行政法规中,被确认了法律地位一在法律体系中的等级与位置。目前,“124号令”是我国核应急管理工作领域中法律地位最高的专项行政法规。因此,这个“24字”方针具有其法律的权威性和强制性,所以,我们建立核事故应急响应的组织体系,确定应急管理工作的目标时,都应以这个基本方针为准则,并做到有法可依,执法必严,违法必究。“24字”方针的确立,既反映了我国政府对核应急准备工作的重视,也反映了我国政府对核事故应急工作特点的认识。

我们认为核事故医学应急的准备与救援应从以下几个方面来体现“24字”方针:(1)平时要做好应付万一发生核事故的周密准备;不断积累处理各种放射事故的经验,积累诊治不同类型放射病的临床经验,能在一旦发生核事故时,做出迅速而有效的应急响应,使其有备无患,有患无失。(2)要立足于将核事故的应急准备工作和有关专业机构的日常业务相结合,充分利用现有的机构、设备、人力和财力,把经常性的应急准备工作落到实处,做到“养兵千日,用兵一时”,避免不必要的浪费(积极兼容)。(3)由于核事故应急工作是一个庞大的社会系统工程,因此必须将核事故应急准备与响应工作,置于政府的统一组织和指挥之下,严格按照国务院124号令和经主管部门批准的应急计划及有关指令办事,防止各行其是(统一指挥)(1)由于核事故专业性强,涉及面广的特点,因此参与核事故应急工作的各有关部门、组织、人员,必须密切配合、互相支持、协调一致,积极主动,才能髙效率地完成应急救援任务(大力协同)。(5)核事故应急工作的根本目的是采取各种有效措施,确保公众、应急救援人员、核电厂工作人员避免和减少放射损伤及国家财产的损失,尽快消除辐射后果,使伤害和损失减少到最低程度(保护公众、保护环境),因此,必须认真贯彻执行核事故应急管理工作的这“24字”方针,才能使我国的应急准备与响应工作沿着正确的道路发展。

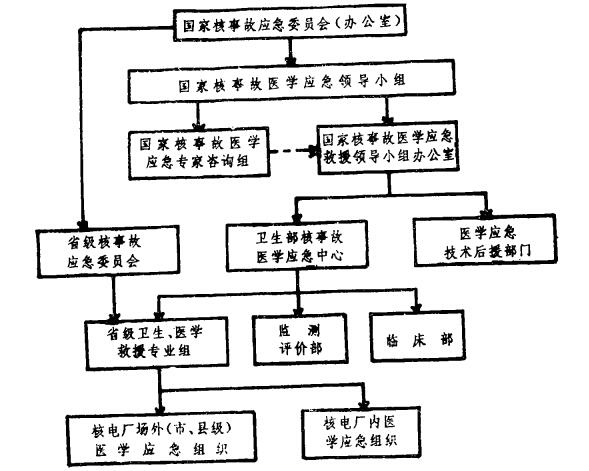

3 积极兼容、健全医学应急组织体系作为总体应急计划重要组成部分的核事故医学应急计划,能否得到顺利实施,关键的组织保证是建立一个完善、有效的医学应急管理体系,根据我国核事故应急组织三级管理体系的构思,我国核事故医学应急的三级组织网络己初步形成(见图 1)并日臻健全和完善,在应急工作“24字”方针的指导下,我们卫生系统在过去从事核试验与核动力卫星陨落时造成的落下灰、粮食作物、牛奶、饮用水等监测评价以及放射病救治的科研专业机构中,适当地进行了调整、充实并配备了相应的设备。1993年4月经批准卫生部核事故医学应急救援中心己组建完成(设在卫生部工业卫生实验所内)。作为国家级的医学应急组织,中心下设监测评价部和临床救治部(分别设在卫生部工卫所和中国医学科学院放射医学研究所),同年10月成立了国家核事故医学应急救援领导小组(由陈敏章部长任组长、何界生副部长任常务副组长,中国核工业总公司、总后卫生部领导为副组长)。今年又组建了国家核事故应急救援专家咨询组,在医学应急领导小组下面设立一个应急办公室(与卫生部卫生监督司合署办公),明确了卫生系统、核工业系统及解放军系统的有关单位为医学应急技术后援机构。必要时,全国各级各类医疗、卫生机构都有义务承担核事故的医学应急救援工作。浙江省和广东省的医疗救护专业组及放射卫生监测评价组、药品贮存发放组,作为第二级(省级)医学应急机构,海盐、深圳作为第三级(核电厂所在地)的医学应急组织。他们己先后经过了场外应急实践演习,证明他们是比较完善、有效的地方医学应急组织。一个自上而下的三级医学应急救援体系己初步建成。

|

图 1 |

加强核事故应急通讯和监测评价系统达设,是核事故应急管理工作的原则之一。卫生部自1986年以来,从事业费中拨出了大量款额经费,为医学应急救援工作的专业机构装备了多种通讯联络器材、计算机软硬件和监测仪器设备。1993年2月所参与的中核总应急通讯演习,证明了我们卫生系统的有关应急救援通讯联络系统是畅通无阻的。

为了充分发挥地方应急救援力量的积极性,我们还建立了核电站周围的医疗卫生机构的专业人员及有关应急能力技术资料库和通讯联系网络。

4 借鉴国际标准和经验、完善核事故医学应急法规体系严重的核事故发生后,其影响范围是没有国界的,而且处理核事故的技术性强。有关国际组织(IAEA、WHO、ICRP)陆续制定和推荐了许多技术导则、标准和建议,为使我国核事故应急管理工作逐步走向科学化、法制化管理的轨道,我国有关监督部门也吸收了有关国际组织的建议和经验,先后制定了几十部行政法规和规章,作为核事故应急管理的最高层次法规一《核电厂事故应急管理条例》的正式发布实施,已为我国的核事故应急工作法制化管理奠定了坚实的基础。

纵观核电史上发生的几次严重核事故,分析其原因并总结经验和教训,使我们体会到在核事故的应急准备工作中,要做到预防为主,才能防患于未然。因此,加强立法、依法进行监督是最关键的措施。

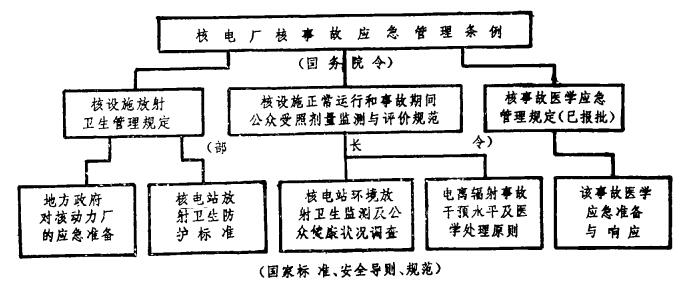

近十年来,卫生系统参照国际有关标准,积极运用国际上的先进经验,也先后制定并发布实施了关于核电站安全防护事故干预水平以及核事故医学应急准备与响应等行政规章、国家标准规范性文件若干项(见图 2)。

|

图 2 |

根据《条例》的总体应急规定,卫生部还将陆续编制出台核事故或辐射应急用于公众防护的干预水平和导出干预水平、国家核事故医学应急计划及核事故医学应急实用手册等,在“24字”方针的正确指导下,我国的核事故医学应急管理工作一定能再上一个新台阶。