为了解我省医用诊断X射线工作者恶性肿瘤发病情况, 探讨慢性小剂量电离辐射诱发恶性肿瘤的规律并为我国日后完善和修改放射防护标准提供科学依据, 我省于1981、1986和1991年参加了"全国医用诊断X射线工作者恶性肿瘤调查和随访"。现就我省调查结果报告如下。

1 调查对象及方法 1.1 调查对象及范围全省11个市的各类医院,其中市级医院184所(占9%),县医院232所(占11%)、乡医院1578所(占78%)和专科医院48所(占2%),总计2042所。调查对象为1950~1980年间在院放射科从事医用诊断X射线工作者(简称为放射组)计3928例;并以同类医院、同时期的内、外、五官或小儿科非放射职业的医务人员作对照(简称对照组)计3981例(1981年以后从业者均不属本次调查之列)。

1.2 调查方法1981年首次进行回顾性队列调查,采用面询方法填表登记;离、退休人员和因病等各种原因死亡者均属调查之列。1986年和1991年为前瞻性随访调查,对1981年确立的调查对象进行随访和复核前次调查结果,查清他们在间隔的5年间恶性肿瘤发病情况和死亡情况。如发现漏调者则按上述要求进行“补漏”调査。调查中如发现恶性肿瘤者,必须依据诊断书和病历记录,查出肿瘤全称、诊断依据、诊断部位和诊断单位,并填写“恶性肿瘤或死亡登记卡”;对已经死亡的病例由人事部门召开有关人员座谈会和家属回忆填表完成。恶性肿瘤分类按“WHO” 1975年第9次修订划分。人·年数计算:1950年1月1日前从业者按1950年1月1日起始;1950年以后至1980年12月31日期间从业者按开始本科工作之日至1990年12月31日终止(恶性肿瘤患者或死亡者即按诊断之日或死亡之日截止)。恶性肿瘤的标化率及其差别的显著性检验按卫生统计学方法[1]计算。放射组恶性肿瘤相对危险(RR)及其显著性检验按文献[2][3]方硌计算并同时对年龄、性别和工龄等进行标化处理。

2 调查结果 2.1 基本情况本调查列入样本统计数:放射组为3928例,计77932人·年;对照组为3981例,计108129人·年。两组性别构成:男性占多数,放射组为83% (对照组为70%)。年龄构成:放射组小于40岁者占18% (对照组为7.8%); 40~49岁者占36% (对照组为25.6%); 等于或大于50岁者占46%(对照组为66.6%)。恶性肿瘤发病率及死亡率:两组被调人群共发现恶性肿瘤10余类;放射组肿瘤85例,发病率为109×10-5, 其标化率为138.6×10-5; 对照组患肿瘤数为112例,发病率及其标化率均为103×10-5,放射组肿瘤发病率明显高于对照组(P < 0.05,X2 = 5.51)。两组人群的肿瘤死亡数:放射组为46例,对照组为83例,经统计未发现放射组死亡率显著性增高。

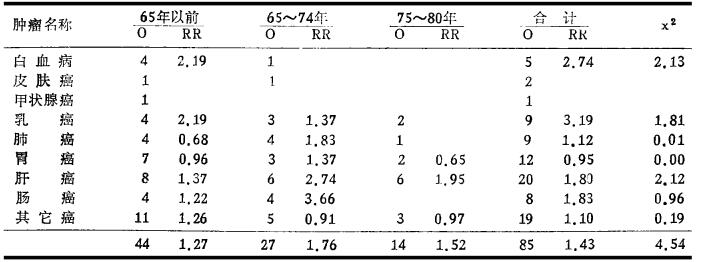

2.2 放射组恶性肿瘤相对危险两组人群按不同年代参加工作划为三个时期,放射组相应各个时期恶性肿瘤发病数(O)及其相对危险(RR)列于表 1。

|

|

表 1 放射组恶性肿瘤相对危险 |

由表 1可见,放射组中发现恶性肿瘤85例,相对危险为1.43,明显高于对照组(P < 0.05, X2 = 4.54)。该组各个时期的恶性肿瘤相对危险为1.27、1.76和1.52,其中1965~1974年间的从业人员肿瘤相对危险偏高。放射组白血病相对危险为2.74, 统计学检验虽无显著性意义(P>0.05), 但发病率有增高趋势。5例白血病中有4例为65年以前的从业人员,相对危险为2.19;余下1例为65~74年间从业者。白血病类型:急性粒细胞型和慢性粒细胞型各2例,急性淋巴型1例(对照组2例急粒型、1例慢粒型和1例急淋型外,另有1例为单核型)。调查仅在放射组中发现2例皮肤癌,1例发生在背部(非射线投照区),另1例发生在右手无名指背侧。1例甲状腺癌也仅出现在放射组。上述患者均为65年以前或65~74年间的从业人员。放射组乳腺癌以65年以前从业者相对危险为最高(2.19),其后趋于下降(1.37)。放射组肝癌发病率为对照组1.8倍,有增高趋势。其它恶性肿瘤含有食道癌、鼻咽癌、喉癌、子宫颈癌和成骨肉瘤等,其相对危险未见显著性增加(P> 0.05)。

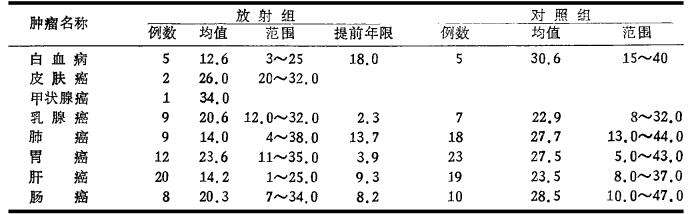

在统计中,我们将两组人群各类肿瘤发病的潜伏年限(从接受职业照射或到本科工作至确诊恶性肿瘤时止)进行了比较,其结果见表 2。

|

|

表 2 两组人群主要恶性肿瘤发病的平均潜仗年限(年) |

由表 2表明,放射组各类恶性肿瘤发病的平均潜伏年限除皮肤癌和甲状腺癌外均较对照组肿瘤潜伏年限提前2.3~18年。白血病患者的发病在从业后3至25年间,平均潜伏年限为12.6年,较对照组潜伏年限提前18年,提前的年限居各类恶性肿瘤之首位。2例皮肤癌潜伏年限分别为20和32年。甲状腺癌潜伏年限为34年。其余实体癌肿也均较对照组提前2.3~13.7年发病。

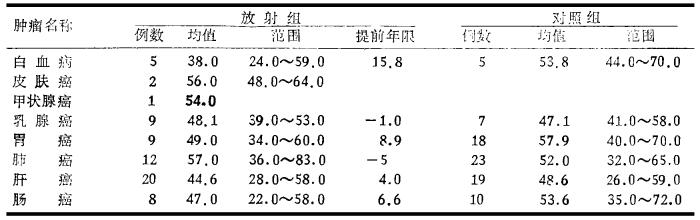

2.3 两组人群恶性肿瘤的平均年龄调査发现放射组各类恶性肿瘤患者的发病平均年龄除个别肿瘤患者外,大部分较对照组发病年龄提前。详见表 3。

|

|

表 3 两组人群恶性肿瘤发病的平均年龄(岁) |

由表 3所示,放射组白血病患者的发病平均年龄为38岁(对照组为53.8岁),较对照组发病年龄提前15.8岁,居放射组各类肿瘤发病年龄提前之首。2例皮肤癌和1例甲状腺癌患者发病的年龄分别为56岁和54岁。乳腺癌患者的发病平均年龄虽未见提前,但发病年龄范围较对照组缩小2至5岁。其余实体癌肿除胃癌外亦均较对照组提前4~8.9岁发病。

此外,两组被调人群按工龄分为小于20年、20~39年和40年以上,调查结果未发现放射组恶性肿瘤相对危险与工龄相关。放射组男、女两性间恶性肿瘤相对危险亦未见显著性增高。

3 讨论资料可信度。本次调查对象均为1950~ 1980年间参加放射科工作的医师,文化素养较高,调查采用面询、登记的方法,被发现的恶性肿瘤病例均与病历记录核实;1986年和1991年随访除新发现的恶性肿瘤,对以往发现的肿瘤逐一进行复核,并根据县级以上医院病理、细胞、X射线、扫描、内腔镜等一项或数项报告单为依据;同时,两组人群漏调率均在6 %以下;调查基本符合流行病学统计要求,资料是可信的。

放射组恶性肿瘤相对危险。本次调査放射组恶性肿瘤发病率为109×10-5,标化率为138×10-5, 明显髙于对照组(103×10-5),这一结果与“全国医用诊断X线工作者恶性肿瘤调查”结果75.24×10-5 (对照组为58.74 ×10-5)相比有类似规律[4]。同时发现放射组恶性肿瘤RR值为1.43,其各个时期的从业人员的恶性肿瘤RR值分别为1.27、1.76和1.52。鉴于我省八十年代初以前,从业人员的放射防护知识普遍缺乏,个人防护设施少,大部分X射线机辐射场所刚步入改造时期,部分从业人员接受超剂量当量限值的照射难以避免(尤其1965~1974年间,工作秩序不正常,加重了部分射线作业人员的工作量),加之本调查所发现的部分恶性肿瘤一般认为是辐射致癌的敏感组织或器官(如白血病[5]等),因此,我们认为该组肿瘤发病率和相对危险增加可能与长期接受小剂量职业照射有关。

放射组白血病、皮肤癌、甲状腺癌和乳腺癌。调查发现放射组的内血病RR值为2.74呈增高趋势;5例A血病中有4例为粒细胞型,1例为急淋型,白血病的平均潜伏年限为12.6年较对照组潜伏年限提前18年发病。这一结果与文献[5][6]所认为的辐射诱发白血病的类型以粒细胞型为主,其潜伏期一般为10~13年的报道相一致。调查中我们了解到部分放射作业者八十年代初以前确实很少重视个人防护,时有突击性群检,常常携带小机器(< 15mA)下基层工作,据文献[8]报道,这类小机器操作者各部位的照射量水平均超过国家规定的1.29×10-6 C·kg-1·h-1限值,最高竟超过国家限值的70倍。本次发现放射组白血病相对危险虽未出现显著性差异但有增高趋势,这可能与样本数偏少和观察时间偏短有关。

调查发现放射组2例皮肿癌,其中1例发生在右手无名指背侧,在从业后32年得病。患者自诉早年作业不懂防护,不习惯戴手套操作。患者皮肤极度粗糙、无弹性、皲裂、角化过度伴散在性疣状突起,双手肌腱挛缩伴指关节强直变形,右手无名指、中指等背侧皮肤有长期不愈的溃疡。该例经省放射性疾病专业机构会诊,手部皮肤累积剂贽为31.3Gy,确诊为“双手慢性放射性皮肤损伤Ⅲ度,右手无名指(背侧)放射性皮肤癌(Ⅱ级鱗癌)伴功能障碍”。经复核临床和病理资料符合国家有关放射性疾病诊断标准,潜伏年限也接近文献[6]所认为的放射性皮肤癌潜伏年限一般为25年,也符合一般文献所认为的放射性皮肤癌好发于皮肤严重放射损伤部位和经久不愈的放射性溃疡。

1例甲状腺癌也仅发生在放射组,潜伏年限为34年。放射组9例乳吩癌全部为女性,RR值为3.19旱增高趋势,平均潜伏年限为20年。上述患者因缺乏个人职业史等资料尚难定论,有待日后进一步调研。

此外,放射组恶性肿瘤的潜伏年限和发病年龄较对照组提前2~18年和4~15.8岁,其中白血病的潜伏年限和发病年龄的提前居各类恶性肿瘤之首,这与我省早期X射线机防护性能较差的调查结果相吻合。

(本文承蒙中国医学科学院放射医学研究所李本孝副教授指导,特此致谢。)

本协作钽为省及11个省辖市卫生防疫站,其主要参加者有:

胡莲芝 许翠珍 余宁乐 张建兴 李淑珍 刘桂兰 周惠芬 姚杰华 李亘山 徐晓柱 尤建国 徐开宇 黄泽民 唐正熙 田冬生 俞荣生 吕建中 张殷 马玉兰 桑军阳 张宪宁 陶孝文 孙铁民 王金海 李长友 贾金卫 王绵华 丁昌慧 季惺同 魏光明 杨广泽 周小梅 谢九如 程林 肖力等。

| [1] |

中国医学科学院卫生研究所, 等. 卫生统计学[M]. 民卫生出版社, 1932: 45-100.

|

| [2] |

郑同章. 现代流行病学一原则和方法[M]. 中国科学技术出版社, 1990: 249-299.

|

| [3] |

王技先, 等. 我国医用诊断X线工作者1950~ 1985年间恶性肿瘤发病分析[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1991, 11(3): 151. |

| [4] |

刘景忠, 等. 我国医用诊断X线工作者恶性肿瘤调查[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1984, 4(5): 53. |

| [5] |

刘树静, 等. 医学放射生物学[M]. 原子能出版社, 1986: 379.

|

| [6] |

卒栉平, 等.辐射防护手册.第五分册1991; 81

|