井间示踪技术作为了解注入流体在地下的运动状况、认识油层特征的重要油藏工程手段已在国外许多油田广泛应用。所获得的示踪资料,已由定性解释发展为定量解释,并向多功能化发展,为满足油田多品种示踪剂的需要,减少试验投资,扩大井间示踪技术应用领域,大庆油田在我国首次应用氚水作为井间示踪剂,了解油层、描述油藏特征和注入流体运动规律。由于氚水具有易检测、灵敏度高、成本低,同时只放出较低能量的β射线等优点。因此氚水被世界许多油田用作开发中的示踪剂。

一 议器与方法1.仪器:英国产1762A型空气氚浓度测量仪,使用前经中国剂量科学院标定。

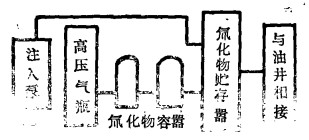

2.方法:注氚装置示意图,见附图。

|

附图 注氚装置示意图 |

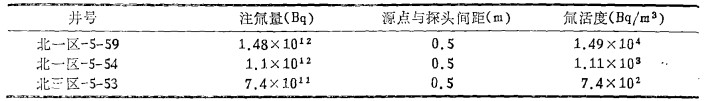

1.现场监测结果见表 1。

|

|

表 1 氚水注井现场监測结果 |

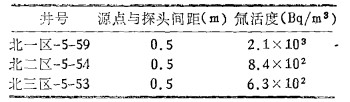

2.清洗后排放尾气测试结果,见表 2。

|

|

表 2 清洗后排放尾气測试结果 |

注:北一区本底水平:8.1×102(Bq/m3)

北三区本底水平:5.9×102(Bq/m3)

从表 1看出北一区-5-59井可能发出了少许外泄,从表 2看出由于清洗过程较彻底,接近于当地本底水平,并远远低于公众允许吸入空气导出限值4.8×108(Bq/m3)[1]。

三 讨论从本次监测结果分析、放射性氚在油田示踪应用有着广阔的前景。但尚需注意以下几个问题:

1.防止诼标记物在地下漏失:为防止污染地下水源,在注入氚标记物之前,注入井需找漏,如发现水泥环以上漏失应立即停止实验操作。为适应注气要求,注入的气体只能通过油管进入油层

2.防止地面污染:注入装置应有良好的密封性,注入氚示踪剂之前、使用气体试压、确定连结部位不渗不混后,才开始正式注入氚标记物。

3.防止空气污染:在一般情况下采出的天然气不外排。在极特殊的情况下,为保证安全生产不得不外排时,必须点燃放空。设计采出浓度应低于安全标准,采出气体应在集输过程中不断受到稀释使其浓度大幅度降低。

4.为避免拆卸管线时,管线及容器内残余物浓度过高而造成沾污,要求在注完氚水之后反复清洗管线及容器(特别是井口滞留区), 使其浓度降到安全标准以下。

5.注氚设备均放在上风向、操作人员在安装操作氚设备时穿连衣裤工作服和手套;拆设备时戴活性炭口罩。

6.氚水标记物被密封在倒U型不锈钢管内,注入前由罐式密封放射性运输专用车,专人押运至注氚油井。

7.所有操作人员必须熟悉操作规程,严装违章操作。

8.操作结束时,对操作人员进行表面污染监测。

9.对操作现场周围环境进行监测,发现超过允许限值时应停止作业。

10.操作人员应留尿做尿氚检查。

| [1] |

中华人民共和国国家标准.放射卫生防护基术标准(GB4798一84)

|