放射疾病从管理的角度上应分为职业性和非职业性二大类。其共同点都是由于超剂量的放射线照射导致的躯体损伤I不同点则表现在:职业性放射疾病是指劳动者在生产劳动及其他职业活动中接触职业性有害因素——放射线引起的疾病;而非职业性放射疾病大多数是由于意外的放射事故导致的躯体放射损伤。按照卫生部1988年发布的《放射工作人员健康管理规定》对于职业性放射疾病,经省级以上职业性放射疾病诊断机构按国家标准诊断为职业性放射疾病者,可按国家有关规定享受职业病待遇;对于非职业性的放射损伤,是不能享受国家有关职业病待遇的。

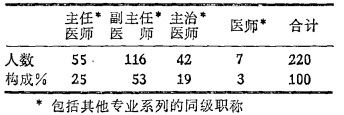

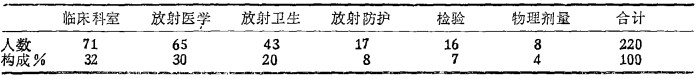

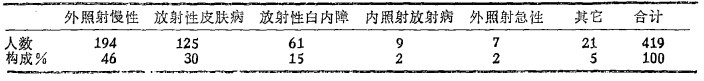

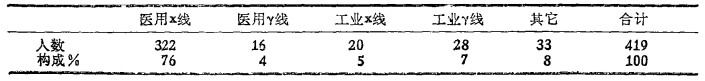

各省、自治区、直辖市的放射疾病诊断机构大多数是从六十年代初期相继成立的,在当时特定的历史条件下,职业性放射疾病的诊断只限于从事国防工业的有关工作人员;到八十年代,我国大气层核试验停止后,放射疾病的诊断服务范围已扩大到社会各行业,如放射诊断、放射治疗、工业探伤、石油测井、辐射加工等等。随着服务面的扩大,为更好地掌握国家对职业性放射疾病的政策,保护职业人员的身心健康,卫生部对此作了明确的规定,发布了《放射工作人员健康管理规定》。此后,各省、自治区、直辖市的放射疾病诊断机构进行了相应的调整。到1992年,已调整的机构有25个。从28个省、自治区、直辖市的放射疾病诊断机构的人员职称构成来看,副主任医师以上的占78% (见表 1)。专业构成是以临床科室、放射医学和放射卫生为主体,物理剂量人员太少(见表 2),这可能是导致诊断过程中剂量估算难的原因之一。从疾病构成来看,诊断的外照射慢性放射病病例列首位,占46%;其次是放射性皮肤病,占30%, 内照射放射病仅9例(见表 3)。在诊断的419例病例中医疗卫生人员为338例其中以从事医用X线工作者为主,达76%;工业企业中的现患病例以从事工业γ射线探伤作业的为主(见表 4)。这些数据表明,放射卫生防护工作应重点抓好医用X射线和工业射线辐射装置的卫生管理。

|

|

表 1 28省、自治区、直辖市放射疾病诊断机构人员职称构成(1992年统计) |

|

|

表 2 28省、自治区、直辖市放针疾病诊断机构人员专业构成(1992年统计) |

|

|

表 3 419例放射病病例种类构成(1992年统计) |

|

|

表 4 419例放射病病例职业构成 |

目前各放射疾病诊断机构存在的问题主要集中在以下几方面:

1.一些医疗卫生单位,没有严格遵守有关规定,在门诊或自行组织的体检中随意诊断职业性放射疾病。这不仅带来了纠纷,也给国家造成不应有的损失。按《放射工作人员健康管理规定》第十一、十二、十三条规定,职业性放射疾病的诊断只有省、自治区、直辖市以上的诊断机构诊断才有效{地、市级及以下机构是无权诊断职业性放射疾病的,因此,若已有诊断的,应按照越权无效原则处理。建议无权诊断职业性放射疾病的单位、机构对己“诊断”的职业性放射疾病病例应尽早提请有资格的诊断机构进行复査。

2.诊断的病名不一致、不规范。如诊断为“放射反应”、“疑似放射病”等等,问题比较多,且职业性与非职业性不分,影响了职业性放射疾病诊断的严肃性。因此,各诊断机构在诊断职业性放射疾病时应严格按1987年卫生部、劳动人事部、财政部、中华全国总工会联合颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》[(87)卫防字第60号]进行诊断。对于非职业性放射损伤,不要以职业病诊断机构的名义出示诊断书。

3.职业性放射疾病的诊断复查制度不健全。卫生部1984年发布的《职业病诊断管理办法》第十三条明确指出:“职业病诊断证明必须注明复查日期,到期未复查者,原诊断证明书即作废。复查期有规定的, M按规走执行,尚无规定者,可由诊断单位根据患者的具体情况而定。”目前严格按此规定执行的为数不多。对于部分导致躯体器官伤残者,可按照劳动部、卫生部、中华全国总工会1992年联合颁发的《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准(试行)》(劳险字[1992] 6号)进行判定,并享受相应待遇。

4.剂量估算仍是每职业性放射疾病诊断机构的一大难题。由于以往对职业性放射工作人员的个人剂量监测和健康要求没有明确的法规要求,因此对于六、七十年代从事放射工作的职业人员在诊断职业性放射疾病时的受照射剂量,只能根据模拟估算并结合临床症状等进行判断。对于《放射工作人员个人剂量监测方法》、《放射工作人员个人剂量监测规定》和《放射工作人员健康管理规定》发布以后从事职业性放射工作的,在诊断职业性放射疾病时应根据按上述《方法》和《规定》监测的剂量监测结果并结合身体健康变化程度及临床症状进行诊断。

笔者认为:职业性放射疾病的诊断是技术性和政策性很强的工作,参加诊断的人员必须严肃认真,以科学的态度和极端负责的精神,严格掌握诊断标准和囯家的有关规定。对于省级诊断有疑难的病例应提请国家级诊断机构诊断。国家级诊断机构应采用常委和委员制工作,这有利于工作的开展。