电离辐射诱发癌症是其远期效应之一已为人们所公认[1]。随着公众对此类损伤的了解,已经发生了因曾受到核辐射而被确认为癌,导致当事人要求责任者赔偿的民事诉讼案例。

基于这种情况,1984年1月美国总统签署法令指示卫生和人类服务部编制一份题为“放射流行病学表”的文件,用于判断患有估计或必定与辐射相关的癌症患者,由于曾接受特定剂量照射而发生癌症的可能性。该部委派国家卫生研究院(NIH)负责完成这项任务,NIH于1985年1月发表了特别工作组的报告(NIH85-2748),该出版物推荐的辐射照射诱发癌症的诱因概率(Probability of Causation, PC)估算方法可以作为仲裁放射致癌赔偿的基准使用[2]。

我国国家卫生部卫生防疫司对NIH85-2748号出版物的发表很重视,委托北京放射医学研究所组织翻译、并以该司名义出版了此报告的中译本[2]。同时指出,作为PC估算值基础的辐射致癌相对超额危险度是以美国居民寿命表和癌症自然发生率为背景资料而计算的,在应用于中国居民时尚需作进一步修正。

根据NIH报告给出的估算PC值的方法及其背景资料,全国卫生标准技术委员会放射性疾病诊断标准分委员会于1989年1月和9月两次讨论了由该分委员会主持起草的《辐射所致恶性疾病诊断标准》(后根据国内习惯定名为《放射性肿瘤诊断标准》)的征求意见稿和送审稿。但在此标准的编制说明中指出,为计算中国居民辐射致癌PC值应依照NIH提出的计算方法,采用中国居民的寿命表和癌症基线发生率。

以上情况说明,PC的估算对放射卫生防护工作是有实际意义的,编制适用于中国居民的PC表是必需的。

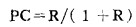

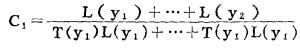

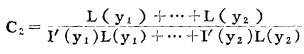

二 方法诱因概率PC (有译为病因概率或归因概率[3]的)计算方法已为流行病学领域内所公认。PC是一定剂量照射后癌症概率的增加额与癌症总概率之比,其计算公式是:

|

(1) |

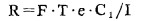

对白血病和骨恶性肿瘤

|

(2) |

对其它癌症(低LET照射)

|

(3) |

式中,R-癌症相对危险增加值;

F-吸收剂量D的函数。对符合线性剂量效应模型的癌症(例如,中状腺癌和乳腺癌)来说,F=D; 对符合线性平方模型的癌症(例如白血病)来说,F = D + D2/116;此处,外照射D以cGy为单位,氡吸入照射D以WLM为单位。

T—潜伏期校正系数;

e—给定期间癌症危险度;

I—被诊断癌症时该年龄、性别的基线发生率;

C1、C2—考虑寿命表以及癌症发生时相分布(C1)或基线发生率(C2)等因素而引入的校正系数。

三 关于绝对超额危险度NIH报告中所提供的照后特定时期内癌症超额发生率e中低LET照射的参数主要引自BEIR Ⅲ(1980)[4]的资料。近10年来辐射致癌危险度的资料有很大的补充,表现在:

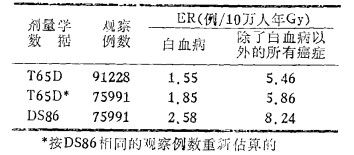

1.作为辐射诱发人类癌症危险度的基本依椐——9万多名日本原爆幸存者的癌症死亡情况——由于1965年给出的原爆剂量(T65D)已于1986年完成并公布了它的修订值(DS86),使得1950—1985年间癌症死亡概率估计值高于先前的估算值[5],见表 1

|

|

表 1 原爆幸存者1950-1985癌症在死亡超额危险度ER |

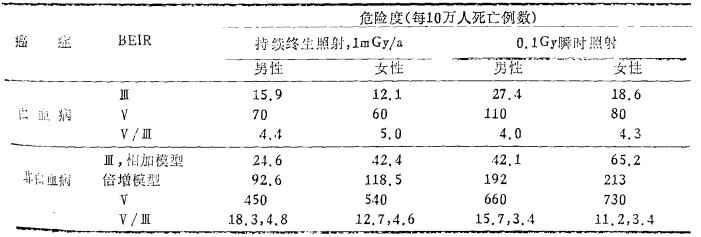

2.美国国家科学院电离辐射生物效应咨询委员会根据1980年以来积累的7个受照群体中癌症发生的新资料(总共观察了4082808人年,发现了7253例癌;原爆幸存者这组在总人年数中占53.5%,在癌症总例数中占81.8%),于1990年提出了它的第5号报告——BEIR Ⅴ[6]、此报告建议的危险度值与BEIR Ⅲ[4]提出的危险度估计值大约增大3~5倍,见表 2。

|

|

表 2 BEIR两次报告中辐射所致终生超额癌症危险度估计值的比较 |

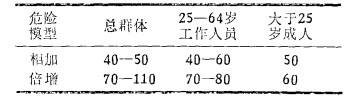

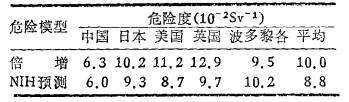

3.联合国原子辐射效应科学委员会(UNSCEAH) 1988年度提交的报告中,以三个主要受照人群(日本原爆幸存者、强硬性脊柱炎患者、子宫颈癌患者)的资料为主给出了辐射致癌终生危险度在(4~11)×10-2Gy-1之间(见表 3)[1]而在它的1977年度报告中,低LET低剂量照射是1.0×10-2Gy-1,低LET高剂量照射是2.5×10-2Gy-1[7]。

|

|

表 3 1000人口群体(男女各半)受低LET高剂量率1Gy照射后预期终身危险度估计值 |

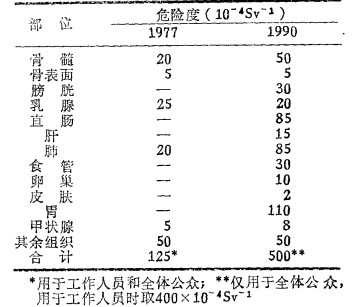

4.在围际放射防护委员会(ICRP) 1990年11月通过的新建议书中[8],根椐新的数据及对以往资料新的解释,明确报出某些与辐射有关的危险约为10多年前(ICRP-26)[9]估计值的三倍,关于致死性癌症的估计值列于表 4。

|

|

表 4 低LET低剂量照射后给定部位致死性癌症的终生死亡率(所有年龄) |

由于上述情, ICRP建议降低职业照射的剂量限值,由过去的一年中50mSv。减为5年平均每年20mSv, 及附加条件是在任一年中不超过50mSv。

以上介绍的新资料说明不宜继续使用NIH84—2748号报告中给出的e值, 而应以新的数值代替, 当然, 这需要在某些假设基础上, 从上述资料中推导出供估算PC值用的按部位、性别及受照时年龄的随访期内平均超额癌症危险度。

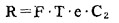

值得欣慰的是ICRP首次报道了包括中国在内的五个人群的辐射所致部位别及总超额危险度[8]。从两个不同的危险度模型而获得的0—90岁男女平均的终生危险度, 中国居民的数值均低于其它四个人群的(表 5)。如果确定一个途径由表 5的中国居民的数值以及ICRP新建议书同时列出的中国居民体内各部位癌症的分布推导出按部位、性别及受照时年龄的超额危险度,那么就为计算中国居民的PC值提供了最重要的基本数据。

|

|

表 5 利用不同模型推导的五个人群的辐射引起的致死性癌症危险度 |

前面提及的式(2)、(3)中列出的两个校正系数C1及C2展开如下:

|

(4) |

|

(5) |

式中,L(y)—为利用寿命表而给出的年龄A1+y时人年预期数的寿命表值,此处A1为受照时年龄;

T(y)—为A1+y时年龄别的发生率分布;

I'(y)—为A1+y时癌症基线发生率。

因此,L是计算PC时必需的一个参数。在NIH报告中采用的是美国1969—1971的每10年的寿命表[2]。

1990年我国又进行了笫四次全国人口普查,全部数据待公布中。本着使中国的PC表更接近当前我国人群的实际健康情况,采用1990年人口普查资料是必要的。 (待续)