为掌握我县医用X线工作者受照剂量及其对健康的影响,我站于1981、1983和1986年对全县28个医疗卫生单位的X线工作者进行了三次较全面系统的健康检查,现将结果报告如下。

一 调查内容与方法1.详细询问职业史及有关病史。

2.临床检查:内、外、妇、皮肤、神经及五官科,心电图及胸部透视等。重点是神经系统,包括眼心、卧立反射及皮肤划痕试验。眼科采用5%新福林扩瞳,用HH-731型裂隙灯作晶体检查。

3.实验室检查:血常规、血小板计数及外周血淋巴细胞微核测定(按明胶法分离淋巴细胞,观察2000个淋巴细胞中出现的微核细胞数,以千分率表示),肝功能及大小便常规等。

4.身高、体重等一般项目检查。

二 检查结果1.基本情况:1981年及1983年在本县体检,1986年统一在地区检查。三次体检累计人数115名(其中女9人,占7.8%),受检率为96.6%。年龄最小19岁,最大53岁,平均32.4岁,40岁以下者占85%。放射工龄最短2个月,最长27年,平均10.3年,10年以下者占75%。

2.自觉症状及阳性体征:受检者以神经衰弱症候群(如乏力、头痛头昏、唾眠障碍、易激动等)为主,其次是脱发、视力减弱及牙龈出血等。但经X2检验,不同工龄的自觉症状及三次查体的自觉症状相比,均无统计学意义。在阳性体征中,1981年查体时,束臂试验,卧立眼心反射等较多见。以后逐年减少或消失。

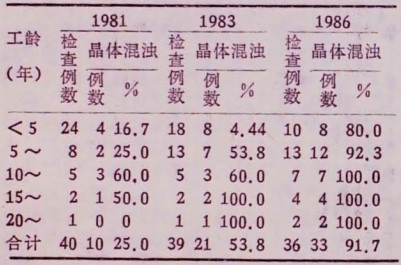

3.眼科检查:在三次查体中,晶体混浊的发生率逐年增高,1981年为25%,1983年为53.8%,1986年上升到91.7%。晶体混浊部位多发生在后囊下及前囊下皮质,其形态多为点状、粉尘状,仅个别为云雾状。晶体混浊发生率有随工龄逐年增高的现象(见表 1)。

|

|

表 1 晶体混浊发生率与工龄的关系 |

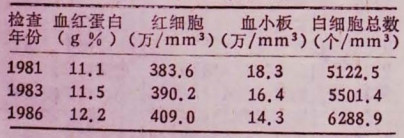

4.血象:三次查体外周血象的均值均在正常范围(见表 2)。血红蛋白、红细胞和白细胞总数还有逐年增高的趋势,但无统计学意义。三次查体中,白细胞总数低于4000/mm3者,仅在1981年和1986年各发现一例。

|

|

表 2 外周血象平均值 |

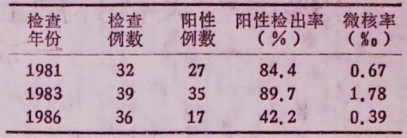

5.外周血淋巴细胞微核测定:微核阳性检出率和微核率列于表 3。1986年查体二项指标较1983年分别降低78%和53%。

|

|

表 3 微核阳性检出率和微核率 |

1.我县对基层医疗单位医用诊断X线工作者的健康状况五年动态观察表明,与X线照射密切相关的自觉症状、阳性体征以及血象改变等,均未出现随放射工龄和累积剂量的增加而发生率或严重程度增高的现象,反而出现外周血象中白细胞总数等增高的趋势,这可能与我县自1982年~1983年3月,对全县31台旧有X线机全部进行了防护改造、X线工作者平均年剂量当量降低有关。

2.淋巴细胞微核测定是评价长期小剂量职业受照者细胞遗传学变化的主要指标之一。平均年剂量在医用诊断X线工作者的淋巴细胞微核效应中影响较大。本文观察结果表明,三次查体的微核阳性检出率和微核率均高于不接触射线的临床医务人员(见“我国医用诊断X线工作者淋巴细胞微核与剂量的关系”。中华放射医学与防护杂志1984;4(5):49),与全国调查结果基本致。而1986年的微核率与阳性检出率明显低于1981年和1983年,可能与1983年后防护条件的改善有关。

3.对眼晶体的动态观察表明,晶体混浊发生率有随工龄增长而增高的趋势,发生部位以后囊下皮质为多,前囊下皮质次之,均为点状、粉尘状等轻微混浊。结合其受照剂量估算结果(有98.2%的X线工作者累积受照剂量在50mSv以下)分析,很难说这些晶体混浊仅由X线照射所致,有待在检查方法和标准严格一致的条件下进一步作动态观察。

(参加本项工作的人员有陈章序、姚明锦、李腊梅、周红光、余章祥、蔡明阶等同志)