装过开放型放射性核素的空容器(包括空铅罐及其外包装,以下简称空铅罐和外包装),在运输前若不注意监测,也会造成严重放射性污染。在国家防护规定中[1],对空容器的主要监测指标是γ照射量率。在长期监测中,空容器表面的γ照射量率绝大多数在本底水平;虽有个别较高,但从未见超过导出限值(0.1μR·S-1)[2]者,因此容易放松对空容器的监测。1987年初,南昌铁路防疫站进行了抽测,发现少数空铅罐表面有不同程度的污染,随后我们恢复了监测。在监测的213件空容器中,外包装表面全部为本底水平;空铅罐表面除2件较高外,亦为本底水平,但却发现有6件空铅罐表面有明显的125I和131I污染。就此,本文对空容器的监测项目和方法作了探讨。

一 监测内容与方法空容器系南昌地区各医疗单位,装过131I及其化合物、198Au、113Sn和113mIn等放射性核素,要求我们核查后托运回生产单位者。用FD- 71γ辐射仪及FJ- -335D表面污染仪分别测量空铅罐及外包装表面的γ照射量率和β表面污染。并对其中高于本底值及部分仍为本底值的空容器,用棉球蘸取蒸馏水擦拭其表面后装入塑料管内,在BECKAN DP 5500型仪器上分别测量131I和125I的强度,按擦拭面积和测量时间计算单位面积的污染强度。

二 结果与分析 1 外包装所监测的外包装表面,其γ照射量率、β表面放射性污染及131I与125I非固定性污染均在本底水平,未发现明显污染。

2 空铅罐(1)γ照射量率:检测的151件空铅罐,其γ照射量率有145件为本底值:4件高出本底值6~10μR·h-1;只有两件较高,分别为50μR·h-1和180uR·h-1。

(2)β表面污染:抽测83件中有81件为本底水平;只有两件较高,分别为0.2Bq 1 cm2和0.3Bq/cm2。

(3)131I和125I非固定性污染:< 0.1 Bq/cm2者19件。131I为0.1-0.2Bq/cm2者2件;125I为3.9-7.2Bq/cm2者2件。

以上说明γ外照射及β表面污染测量都不超过限值,131I污染也都不超过限值,且绝大多数是在本底水平。但值得指出的是,装载131I的空容器上竞发现125I污染超标,而这两个单位都未使用125I及其化合物。这不仅表明对空容器的监测指标和方法值得探讨,而且也表明125I污染另有来源,加强监测是必要的。

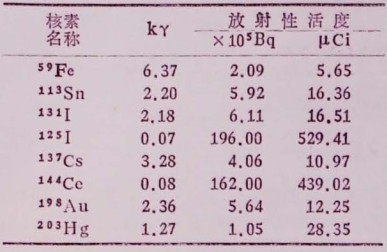

三 讨论 1 主要监测指标从1964年以来,国家规定γ照射量率作为空容器监测的主要指标。铁道部规定其限值为0.1μR·s-1。据我们长期监测及本文监测结果,从未见有接近或达到此限值者。我们将常用的γ放射性核素按0.1μR·s-1,在10厘米处(表面测量距离)测量,计算其放射性活度列于附表 。从表看出,若接近或达到0.1μR·s-1时,污染是相当严重的,都超过了国家放射卫生防护基本标准的导出限值。其中144Ce和125I的污染已达到放射性一般事故水平。另外,许多放射性核素,如32P、3H、14C、90Sr、……等只有β射线。因此用γ照射量率作为空容器监测的主要指标,以0.14μR·s-1作为限值是不恰当的。

|

|

附表 0.1μR·s-1时几种核素的放射性活度 |

IAEA的出版物[3]中对空容器的监测并无γ照射量率,而是明确规定空容器运输时监测表面的非固定性污染,其限值为:外包装,β和γ或低毒性α放射物质为0.4Bq/cm2(10-5μCi/cm2);其它α放射物质为0.04Bq/cm2(10-6μCi/cm2)。我国放射卫生防护基本标准中对运输中装有放射性物质的容器表面污染导出限值为:α放射性物质,3.7×10-1Bq/cm2;β放射性物质,3.7× 100Bq/cm2。

根据上述情况,笔者认为,对空容器的监测指标应为表面的非固定放射性污染,因它容易扩散造成危害。导出限值:外包装,α放射性物质为3.7×10-2Bq/cm2,β放射性物质为3.7×10-1Bq/cm2;空铅罐表面,α放射性物质为3.7×10-1Bq/cm2,β放射性物质为3.7×100Bq/cm2。

2 制定监测规范随着监测指标的改变,必须有相应的监测方法和监测规范。从本调查看,对于α或β放射性污染,对某些放射性核素来说,采用FJ-335D表而污染仪监测,虽然其结果中包括部分固定性放射性污染,仍可认为是一种快速、适用的监测手段。但对于低能的β放射性物质和一些γ放射性物质污染的监测,则应使用擦拭法及相应的测量仪器。例如对3H或14C污染,必须采用适合的溶剂,并需在液体内烁仪上测量,在这方面还需做些工作,并应制定出监测规范,加强监测,才能防止放射性物质通过运输空容器扩散而造成危害。

| [1] |

卫生部, 等.放射性同位素工作卫生防护管理办法.中华人民共和国放射卫生防护法规汇编.卫生部卫生防疫司, 1986: 518.

|

| [2] |

铁道部. 铁路危险货物运输[M]. 北京: 人民铁道出版社, 1977: 365.

|

| [3] |

IAEA. Safety Serics No.6. Vienna, 1985.

|