2. 河北医学院第二附属医院, 石家庄

在X线检查中,CT扫描的被检者受照剂量较高,其皮肤最大吸收剂量可高至560mGy,一般在60mGy左右[1]。因此,如何使CT扫描既能获得有价值的诊断信息,又能尽可能地减少被检者的受照剂量,是放射诊断工作者与放射防护工作者共同关心的问题。

CT扫描时,被检者的受照剂量与CT扫描机类型、工作方式和照射条件等有关,其中管电流是重要因素之一。一般扫描机的管电流都有生产厂家的推荐值。但是除推荐值外,在不影响诊断质量的前提下,能否通过降低管电流的办法来达到减少被检者受照剂量的目的呢?为此,我们在CT-W4-40型全身扫描机上进行了实验观察。

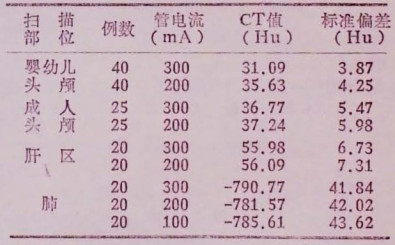

一 实验方法与结果(一)标准水模型CT位检验:CT-W4 -40全身扫描机常规扫描条件为管电压120 kV,管电流300mA,扫描时间4.5秒,扫描层厚10mm。测量前,先对机器进行空气校准,然后用标准水模型把CT值调整到标准范围内,保持管电压、扫描时间和层厚不变,随后以300mA、200mA、100mA三个档次进行扫描,测量不同管电流扫描的CT值(见表 1)。从表 1可以看出,降低管电流后,标准水模型的CT值及其标准偏差变化很小,均在正常范围之内。根据这一事实,我们进一步作了被检者的CT值调查。

|

|

表 1 不同管电流扫描标准水核型CT值 |

(二)被检者CT值调查:本次调查以门诊扫描患者为对象,其中婴幼儿40例,成年人65例。分别于头、肝区和胸等部位扫描。不同管电流扫描的CT值列于表 2。从表 2可以看出,管电流的mA值从300分别降低到200和100,各扫描部位的CT值变化相当小。如肝区300mA的CT值平均为55.98 Hu,而200mA的CT值为56.09Hu,二者相差仅有0.11Hu。其标准偏差变化也很小,二者相差仅有8.6%。同样条件下观察上述105例的CT扫描图像,发现降低mA值和不降低mA值,其扫描图像的清晰度变化甚小。这说明适当降低管电流mA值,扫描CT值完全能达到诊断要求。

|

|

表 2 不同管电流扫描的CT值 |

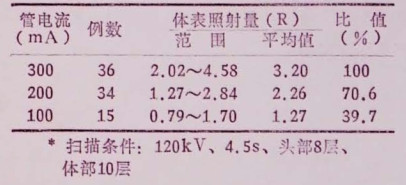

(三)体表照射量的测定:在肯定降低mA值能满足诊断质量的基础上,我们又进行了被检者体表照射量测定。本测定使用敏化LiF(Mg,Ti)热释光剂量计和FJ-377型热释光仪。剂量片经过筛选,控制分散度不超过±5%,并用标准剂量对本测试系统进行了标定。使用时,把退火后的剂量片用塑料膜封装好,贴在扫描第一层中部,在扫描结束后取下剂量片进行测量,测量数据列于表 3。从表 3可以看出,管电流从300mA下降到200mA和100mA,其体表照射量分别下降到原来的70.6%和39.7%。

|

|

表 3 不同管电流扫描的体表照射量* |

(一)CT扫描被检者的体表照射量:本文调查结果表明,使用日本日立公司制造的CT-W4-40型第三代CT及其所推荐的常规扫描条件,被检者体表照射量平均3.2R,最高为4.58R,与谢复成等人的报道基本一致[2]。说明CT扫描机本身防护性能虽好,又系精确准直、窄束扫描,但由于扫描层次较多,故CT扫描仍属于高剂量组的X线检查。因此,研究降低被检者受照剂量的最佳照射条件是必要的。

(二)采用低mA扫描的实际效果:X线剂量的大小可影响图像的质量,在同一空间分辨率的情况下,增减X线剂量其密度分辨率也会发生相应的变化。降低管电流的mA值,减少了X线的发射量,使CT检测器探测到的光子数减少,会增加一些噪声,影响分辨率。但在实际扫描中,由于施加在被检者被扫区域的X线剂量已相当大,故在电压(kV)不变(即X线质不变)的条件下,适当降低mA值所引起的偏差变化范围很小,且经测试CT值和临床观察扫描图像证明均苛达到诊断要求。尤其在胸部扫描,管电流由300mA降低到100mA扫描得到的图像完全达到诊断要求,同时被检者的受照剂量减少到原来的37%。另外,在调查中发现,新生儿头颅CT检查中降低管电流,其扫描图像更为清晰。用300mA扫描的图像对比度差,有时一侧大脑半球为灰黑区,窗口技术效果也不好,而且影响诊断。但用200mA扫描时,图像显示脑实质对比度较前者显著清晰,窗口技术也易选择,照片效果也佳。二者CT值仅差4.54Hu(见表 2)。这一现象的出现,可能与新生儿脑实质密度差有关。我们认为新生儿颅内病变多为颅内出血,降低mA值不仅有利于诊断,而且又可降低新生儿的辐射剂量。

以上说明,适当降低CT扫描的mA值,在临床上是可行的。它不仅可降低被检者的受照剂量,保护广大被检者,而且可延长CT扫描机X线管的使用寿命,提高机器的使用效率。

| [1] |

UNSCEAR.Ionizing radiation: Sources and biological effects.New York: UN, 1982: 338.

|

| [2] |

谢复成, 等. CT-W4(日立)头部扫描时患者的剂量分布[J]. 辐射防护, 1985, 5(4): 241. |