2. 河北省立医院内科, 石家庄

在放射工作人员的保健查体中发现,有些人的血象呈现出不同程度的变化,但估算其受照剂量并不高,而且也缺乏职业性照射导致外周血象轻度淋巴细胞减少的特点[1],这就给放射损伤的诊断带来一定的困难。笔者考虑到乙型肝炎患者常有一时性血象轻度改变,而乙型肝炎表面抗原(HBsAg)在健康人群中的携带率大多在10%~15%[2],有的地区竟高达52.3%[3]。为了验证HBsAg携带对放射工作人员的血象有无影响,本文调查了放射工作者(照射组)和非放射工作者(对照组)HBsAg阳性和阴性者中外周血象的变化,以便为放射损伤的鉴别诊断提供有意义的指标。

一 材料和方法1.照射组:从事医用X线工作人员60人,累积剂量为5.0~254.5mGy(以张良安等人的归一化方法计算剂量)。中子测井组人员96人,累积剂量为3.0~68.8mGy(以李士骏法计算每人的吸收剂量)。X射线工业探伤人员137人(未计算剂量)。

2.对照组:系医院内、外科医护人员共80人,均在3个月内未接触过医疗照射。

3.样品采集和测定:上午8~9时抽取静脉血,取血清以反向血球凝集法测定HBsAg;同时采集耳垂血,以常规法计算白细胞总数及分类,以许汝和氏法计数血小板,以沙利氏比色计测定血红蛋白(Hb)含量。

对分组数据先进行方差齐性检验,再以t检验作显著性比较。以X2检验HBsAg阳性率的显著性。

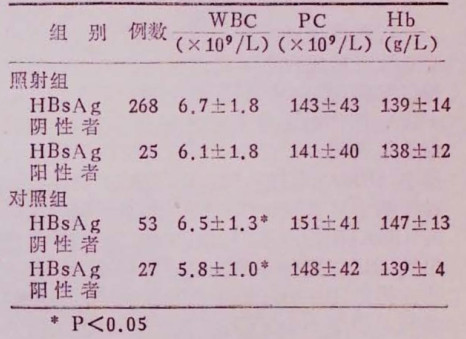

二 结果1.HBsAg阳性与阴性者的血象变化:本文比较了照射组和对照组中HBsAg阳性和阴性者的血象变化(见表 1)。结果表明,不论是在照射组还是在对照组,其白细胞总数(WBC)在HBsAg阳性者中均明显低于本组中的HBsAg阴性者。照射组内p> 0.05;对照组内p < 0.05。其血小板(PC)和Hb含量也有不同程度的减少,但均无显著性差异。

|

|

表 1 HBsAg阳性和阴性者的血象变化 |

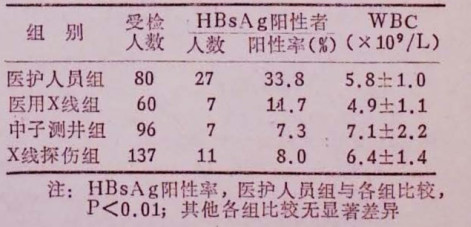

2.不同职业人员HBsAg的阳性率:不同职业人员HBsAg的阳性率及血象变化列于表 2。由表 2可见,医护人员组的HBsAg阳性率最高,经x2检验,与各组均有显著性差异(p < 0.01)。医用X线组次之,该组与中子测井组和X线工业探伤组比较无显著性差异。其余两组阳性率最低,且比较接近。各组的血象变化除医用X线组外,基本上呈现出随着HBsAg阳性率的升高而WBC降低的趋势。

|

|

表 2 不同职业人员HBsAg阳性率及其血象变化 |

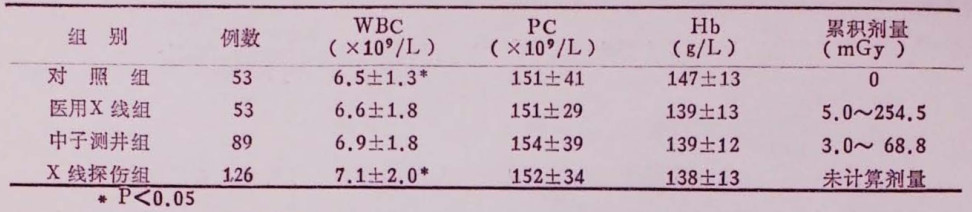

3.不同职业HBsAg阴性者的血象变化:各照射组与对照组中HBsAg阴性者的血象变化列于表 3。经t检验,照射组之间血象无明显差异;对照组WBC略低于照射组,但除与X线探伤组比较p < 0.05外,其余无明显差异。

|

|

表 3 不同职业HBsAg阴性者的血象变化 |

1.病毒性肝炎是一种全身性疾病,在血液系统可造成再生障碍性贫血、血小板减少和白细胞减少[4]。那么,在健康人群中HBsAg阳性对血象是否也有影响?本文观察结果表明:①在照射组和对照组的健康人群中,HBsAg阳性者的WBC均低于阴性者,对照组中具有统计学意义;②不同职业人员的HBsAg阳性率不同,其WBC基本上呈现出随HBsAg阳性率的升高而降低的趋势;③在排除HBsAg阳性者的影响后,对照组与照射组中HBsAg阴性者比较,各组之间的血象无多大差异。以上结果说明,HBsAg对健康人(照射组或对照组)的外周血象确有一定影响,可能由HBsAg抑制骨髓造血功能,或者破坏外周血液的白细胞所致[5]。

2.在临床医护人员中,HBsAg的阳性率高达33.8%,明显高于医用X线工作、中子测井和X线探伤人员,这与临床医护人员与肝炎患者、HBsAg携带者及其分泌物、血液等接触的机会最多,被感染的机率最大有关。

3.在排除HBsAg的影响后,照射组接受大约3~254mGy的累积剂量照射,其WBC并无明显变化,甚至还略高于对照组,特别是X线探伤组与对照组有显著性差异。这虽不能以此来断定小剂量电离辐射的刺激作用(Hormesis),但可说明,这种小剂量的照射没有引起职业受照人员外周血WBC的减少。如果在放射工作人员的保健查体中发现WBC减少者,应建议进一步检查HBsAg,以排除HBsAg对血象的影响,这对放射损伤的诊断将是有益的。

| [1] |

刘及主编.放射损伤学.北京: 原子能出版汁, 1981;329.

|

| [2] |

攀敏媛, 等. 广东高本底地区部分中学生血清乙型肝炎表面抗原(HBSAg)的检测[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1988, 8(2): 873. |

| [3] |

王陆涛, 等. 北京市郊区农村乙型病毒性肝炎传播途径的调查[J]. 中华预防医学杂志, 1984, 18(6): 331. |

| [4] |

卓焕慈. 病毒性肝炎的肝外多系统表现有哪些?其预后怎样?[J]. 中华内科杂志, 1985, 24(增刊): 68. |

| [5] |

上海第一医学院编, 实用内科学.第六版.北京: 人民卫生出版, 1974: 1058.

|