2. 中国石油化工股份有限公司 上海海洋油气分公司, 上海 200120;

3. 中海石油 (中国) 有限公司上海分公司, 上海 200030;

4. 浙江大学 海洋学院, 杭州 310058;

5. 中国石油天然气管道局 国际事业部, 河北 廊坊 065000;

6. 中国地质大学 (北京) 能源学院, 北京 100083

2. Sinopec Shanghai Offshore Oil & Gas Company, Shanghai 200120, China;

3. Shanghai Branch of CNOOC Ltd., Shanghai 200030, China;

4. Ocean College, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China;

5. International Business Department of China Petroleum Pipeline Bureau, Langfang 065000, Hebei, China;

6. School of Energy Resources, China university of Geosciences, Beijing 100083, China

始新统平湖组是西湖凹陷油气勘探的重要目的层段,以平湖组为目的层段的平湖、平北等油气田均已进入开发阶段。前人[1-5]对西湖凹陷平湖组层序沉积特征已进行了研究,但由于资料有限,仅是利用二维地震资料、某一局部区域的三维地震资料以及少量钻测井资料等进行研究,研究程度较低。本次研究利用西湖凹陷46口探井的岩心、测井以及连片三维地震等资料,来划分西湖凹陷平湖组岩相类型,并进一步识别沉积相类型以建立沉积模式。

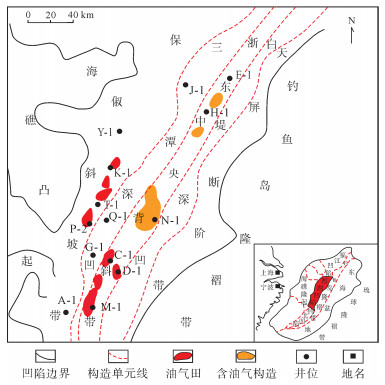

1 区域地质概况西湖凹陷为东海盆地东部坳陷中北部的含油气凹陷,北邻福江凹陷,南部与钓北凹陷相接,东部边界为钓鱼岛隆褶带,西部毗邻海礁隆起。西湖凹陷自西向东可分为5个二级构造单元带,即保俶斜坡带、三潭深凹、浙东中央背斜带、白堤深凹以及天屏断阶带等,总面积逾5万km2,沉积了包括花港组、平湖组以及宝石组等巨厚地层,具有良好的油气勘探前景[6-8](图 1)。

|

下载eps/tif图 图 1 西湖凹陷区域地质概况 Fig. 1 Regional geologic structure of Xihu Depression |

对西湖凹陷平湖组46口探井取心资料进行观察,根据岩石粒径、沉积构造、分选、碎屑含量和类型、生物扰动情况以及接触关系等,将平湖组岩相类型划分为砾岩相、砂岩相以及细粒岩相等。

2.1 砾岩相该岩相类型又可分为以下3个小类:① 杂色砾石为主的砾岩相。砾石成分以杂色砾岩为主,磨圆较好、成熟度较高[图 2(a)]。② 硅质砾石为主的砾岩相。砾石成分以硅质岩和火山岩为主,泥质含量少[图 2(b)]。③ 泥质砾石为主的砾岩相。砾石成分以泥岩碎屑为主,呈棱角状,泥质砾石的形成主要是与大规模的风暴潮或水动力的突然增强等事件有关[9] [图 2(c)]。

|

下载eps/tif图 图 2 西湖凹陷平湖组岩相类型 Fig. 2 Lithofacies types of Pinghu Formation in Xihu Depression (a)杂色砾石为主的砾岩相;(b)硅质砾石为主的砾岩相;(c)泥质砾石为主的砾岩相;(d)平行层理砂岩相;(e)板状交错层理砂岩相;(f)槽状交错层理砂岩相;(g)底部含泥砾块状砂岩相;(h)双向交错层理砂岩相;(i)爬升交错层理砂岩相;(j)泥质披盖砂岩相;(k)双黏土层砂岩相;(l)生物扰动砂岩相;(m)潮汐层理细粒岩相;(n)丘状层理细粒岩相;(o)水平层理细粒岩相;(p)变形层理细粒岩相;(q)块状细粒岩相;(r)有机细粒岩相 |

该岩相类型又可分为以下9个小类:① 平行层理砂岩相。主要发育于中、细砂岩中,在较强的水动力条件下,沉积物在平坦床砂上沉积,形成近水平的纹层状砂和粉砂,各纹层相互平行。主要在三角洲平原分流河道和三角洲前缘水下分流河道等急流或高能的环境中发育[图 2(d)]。② 板状交错层理砂岩相。多出现在中、细砂岩中,纹层斜交于层系界面但层系界面为平面且彼此平行,由河道沉积物或沙波的迁移而形成的前积层所组成,纹层层面单向倾斜且多有泥质或炭质纹层富集。大型板状交错层理是典型的河流或河道的沉积构造[图 2(e)]。③ 槽状交错层理砂岩相。多出现在中、粗砂岩中,纹层斜交于层系界面,层系底界面为槽形冲刷面。该岩相类型形成于较强的水动力条件下,在潮汐水道、河道及三角洲分流河道等的底部常见[图 2(f)]。④ 底部含泥砾块状砂岩相。砂岩无明显层理构造,底部可见冲刷面,靠近冲刷面附近常含不规则泥砾或泥质碎屑,这是由于在水动力突然增强时,打碎并搬运了成岩或半成岩状态的泥岩而导致[图 2(g)]。⑤ 双向交错层理砂岩相。多出现在中、细砂岩中,相邻层系的纹层倾向相反,层系呈低角度双向交错,常见于河流入湖、海的三角洲和潮坪沉积区域,多是在潮汐、潮流作用的双向冲洗作用下形成的,是具有代表性的海洋潮汐环境下的沉积构造[图 2(h)]。⑥ 爬升交错层理砂岩相。主要出现在粉、细砂岩中,是在沉积物供应充足的条件下,沙波依顺流方向沿迎水面向上爬升增长,使得后一层系爬叠在前一层系之上,沙纹迁移并同时向上叠覆加积而成。沉积物的快速堆积和流速的相对减慢,有利于爬升交错层理砂岩相的形成,多代表河流边滩上部和堤岸沉积、洪泛平原及三角洲沉积等[图 2(i)]。⑦ 泥质披盖砂岩相。主要出现在粉、细砂岩中,砂岩中含薄层泥质条带[图 2(j)]。⑧ 双黏土层砂岩相。主要出现于粉、细砂岩中,砂岩顶底均有薄层泥岩披盖。双黏土层的形成过程与潮汐作用息息相关,是发育在潮汐环境下的一种标志性沉积构造,该沉积构造是研究潮汐作用的重要证据。该岩相类型主要出现于受潮坪、潮流作用影响的三角洲等沉积环境中[图 2(k)]。⑨ 生物扰动砂岩相。主要出现于粉、细砂岩中,多与泥质沉积物互层沉积,在生物扰动作用下,砂泥岩界面多不明显,泥岩中偶然出现的与砂岩连通的砂质透镜体指示了生物扰动作用的存在。生物扰动砂岩相主要出现于潮坪、三角洲前缘等沉积物供应充足的沉积环境中[图 2(l)]。

2.3 细粒岩相该岩相类型又可分为以下6个小类:① 潮汐层理细粒岩相。粉砂、泥交互成脉状层理、透镜状层理以及波状层理等潮汐层理,生物扰动发育,为潮坪地区常见的沉积构造[图 2(m)]。② 丘状层理细粒岩相。丘状层理层系下部为侵蚀面,这是由于细层倾向变化而使层系呈丘状,是风暴作用形成的沉积构造[图 2(n)]。③ 水平层理细粒岩相。由泥、粉砂交互形成呈韵律的水平纹层,纹层相互平行且与层系面平行。水平层理是在比较稳定的水动力条件下形成的,分布广泛,多在细粒的粉砂和泥质物中出现。该岩相类型常见于海、湖深水区域,海湾及沼泽等环境中[图 2(o)]。④ 变形层理细粒岩相。未固结的沉积物在重力作用下发生滑动、滑塌而形成的变形构造,通常伴随快速沉积作用,多分布于潮间水道和三角洲前缘等沉积环境中[图 2(p)]。⑤ 块状细粒岩相。黑色或灰黑色泥岩,无明显层理构造,含有少量炭屑或植物化石碎片[图 2(q)]。⑥ 有机细粒岩相。包括泥炭、油页岩、黑色页岩及煤层等[图 2(r)]。

3 沉积相类型及特征通过钻井岩心观察和单井沉积序列综合分析等研究,对西湖凹陷平湖组主要沉积相类型进行了识别,认为西湖凹陷平湖组主要发育受潮汐作用影响的三角洲相、潮坪相及局限浅海相等沉积相(表 1)。

|

|

下载CSV 表 1 西湖凹陷平湖组沉积相类型划分 Table 1 Division of sedimentary facies types of Pinghu Formation in Xihu Depression |

受潮汐作用影响的三角洲相在平湖组各个层序均有发育,由于受平湖期双侧物源的控制,西湖凹陷的西部保俶斜坡带和东部靠近钓鱼岛隆褶带的区域均发育有三角洲相,分为三角洲平原、三角洲前缘及前三角洲等亚相。通过岩心观察可以发现,平湖期西湖凹陷透镜状层理、压扁层理及波状层理等潮汐层理砂岩相发育,说明该凹陷受潮汐作用影响明显。

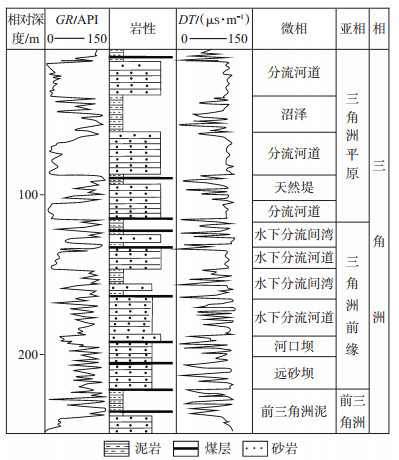

3.1.1 三角洲平原三角洲平原主要发育分流河道,整体为正旋回沉积,且旋回底部多见砾岩相或泥质砾岩相,反映底部发育滞留沉积,旋回上部递变为砂岩相或细粒岩相,整体岩性为中、细砂岩。旋回上部砂岩发育板状交错层理砂岩相和平行层理砂岩相等,显示水动力较强。在分流河道上部偶尔存在泥质纹层,为水平层理细粒岩相,是水动力变弱时的沉积物(图 3)。

|

下载eps/tif图 图 3 西湖凹陷平湖组三角洲相钻测井相特征 Fig. 3 Logging and lithology features of delta of Pinghu Formation in Xihu Depression |

三角洲前缘处于三角洲平原外侧向海的方向,位于海平面之下河流与海水剧烈交互作用的地带,包括水下分流河道、水下分流间湾、河口坝及远砂坝等多个微相。

(1)水下分流河道以中、细砂岩为主,下部发育小型冲刷面,冲刷面之上可见泥砾,底部含泥砾块状砂岩相,单个河道表现为下粗上细的正韵律。水下分流河道下部多发育板状交错层理砂岩相、平行层理砂岩相及中小型槽状交错层理砂岩相等,偶见小型变形构造即变形层理细粒岩相;水下分流河道上部较细粒沉积物中可见泥质条带和水平层理细粒岩相。该微相测井曲线为箱型(图 3)。

(2)水下分流间湾为水下分流河道之间相对低洼地区的细粒沉积物,水动力较弱,以黏土沉积为主,含有少量的粉砂和细砂,沉积构造类型主要为水平层理,偶见透镜状层理(图 3)。

(3)河口坝整体为中、细砂岩。下部可见泥质条带和小型板状交错层理,主体为板状交错层理砂岩相;上部沉积物粒度逐渐变粗,发育板状交错层理及平行层理等沉积构造,转变为板状交错层理砂岩相和平行层理砂岩相。该微相测井曲线显示为微弱的漏斗形,反映砂体前积的沉积特征(图 3)。

(4)远砂坝主要发育生物扰动砂岩相,波状层理和透镜状层理等沉积构造及小型包卷变形构造的变形层理细粒岩相,测井曲线表现为多个小型漏斗状曲线的叠加(图 3)。

3.1.3 前三角洲前三角洲主要有暗色黏土和粉砂质黏土等细粒岩相组成。由于前三角洲沉积速率较大且沉积界面较陡,因此前端会发生滑塌变形等现象而形成变形层理细粒岩相,测井曲线多表现为平直或微弱锯齿状(图 3)。

3.2 潮坪相潮坪主要发育在地形平缓且受潮流作用影响明显的河、海交互作用的地区,包括泻湖周缘、河口湾以及受潮汐作用影响的三角洲沉积地区等。潮坪可分为潮上带、潮间带以及潮下带等亚相(参见表 1)。

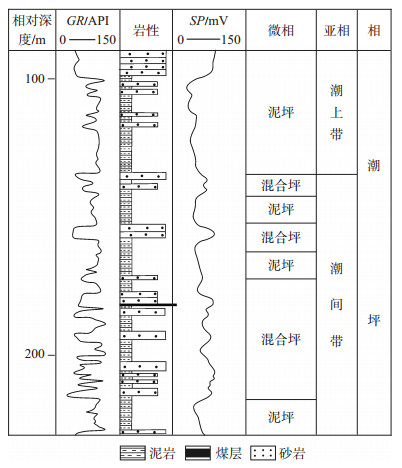

3.2.1 潮上带潮坪的潮上部分称为潮上带,主要发育沼泽沉积等,主要的岩相类型为块状细粒岩相、泥炭等有机细粒岩相以及水平层理细粒岩相,测井曲线表现为微弱锯齿状,是由于大套泥岩中夹有薄层的砂体沉积(图 4)。

|

下载eps/tif图 图 4 西湖凹陷平湖组潮坪相钻测井相特征 Fig. 4 Logging and lithology features of tidal flat of Pinghu Formation in Xihu Depression |

潮间带是潮坪的主体部分,按照距离海的远近可分为3个部分,即泥坪、砂坪及混合坪等。泥坪位于高潮线附近,沉积时为低能环境,因此以细粒沉积为主,主要发育水平层理细粒岩相和块状细粒岩相等;砂坪位于低潮线附近,水动力强、潮流能量较高,以砂岩沉积为主,主要有双向交错层理砂岩相、双黏土层砂岩相及泥质披盖砂岩相等潮汐砂岩相和平行层理砂岩相、板状交错层理砂岩相及底部含泥砾砂岩相等强水动力的砂岩岩相类型组成;泥坪与砂坪之间为混合坪沉积,水动力条件介于二者之间,多为砂泥混层沉积,既发育有泥质披盖砂岩相、双向交错层理砂岩相等典型的潮汐砂岩相,也有潮汐层理细粒岩相、水平层理细粒岩相等细粒沉积物(图 5)。该沉积微相测井曲线表现为箱型(参见图 4)。

|

下载eps/tif图 图 5 西湖凹陷平湖组潮坪相典型沉积微相 Fig. 5 Typical sedimentary microfacies of tidal flat of Pinghu Formation in Xihu Depression |

潮下带主要是由潮汐水道、水下沙坝以及沙滩等砂质或砾石质沉积物组成,反映潮坪环境下较强水动力条件。潮下带的潮道沉积主要是由泥质砾石为主的砾岩相和板状交错层理砂岩相、平行层理砂岩相及底部含泥砾块状砂岩相等组成,偶尔可见植物化石碎屑,旋回顶部细粒沉积物中可见双黏土层砂岩相和潮汐层理细粒岩相等(参见图 5),反映存在较强的潮汐作用。该沉积微相测井曲线底部为箱型,顶部为锯齿状。

3.3 局限浅海相局限浅海相主要由三角洲沉积物被海流搬运和改造而形成的陆架砂脊和陆架泥等沉积而组成。其中,陆架泥沉积主要为水平层理细粒岩相和块状细粒岩相,偶尔可见生物扰动砂岩相。

Yin等[10]通过对中国东部海岸弶港辐射陆架砂脊群的3个浅钻取样进行观察发现,陆架砂脊均是由多个整体向上变粗的反旋回组成,其中陆架砂脊上部为砂质沉积物,发育有交错层理和泥质夹层,生物扰动少见;陆架砂脊下部主要以砂质与泥质互层为主,发育透镜状层理等沉积构造,生物扰动极其发育。对于古代砂脊,前人[10-11]也作过相关研究,认为比利牛斯前陆盆地南部的Roda砂岩组出露情况良好,是研究砂脊和沙波的理想场所。阮伟等[11]以Roda砂岩组三段为研究对象,通过对砂脊的内部结构特征进行研究发现,主要发育大型楔状交错层理,局部发育小型波纹层理和平行层理等,砂脊底部生物扰动强烈,常见贝壳碎屑及泥砾等。

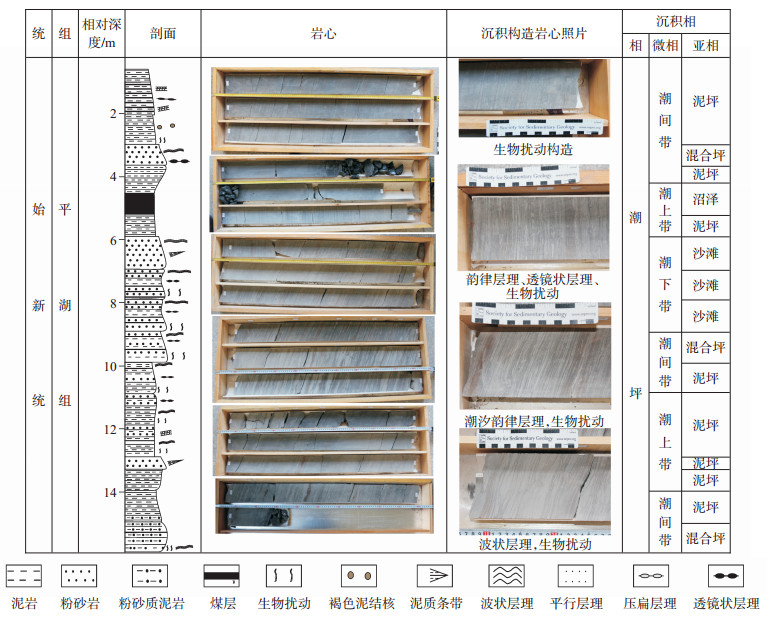

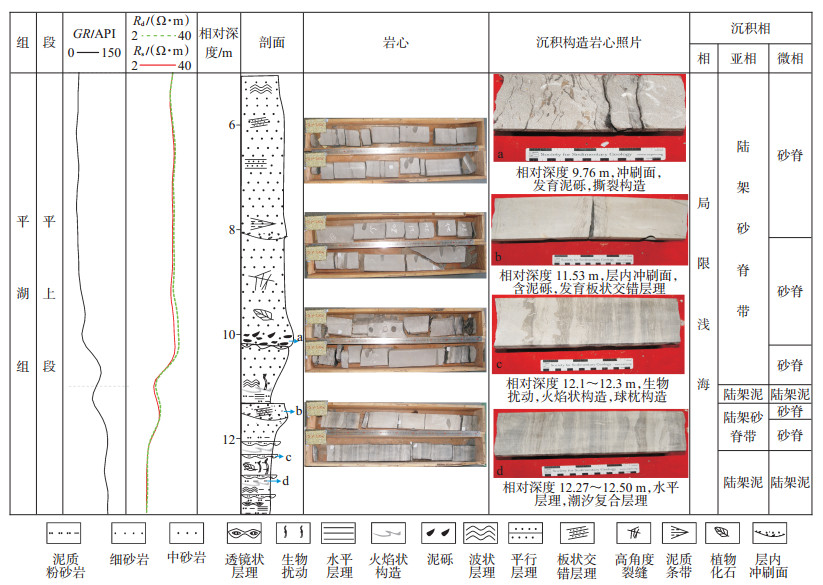

通过对西湖凹陷X井取心观察发现,取心段的沉积构造特征与前人所研究的古代和现代潮汐砂脊非常相似,均表现为旋回上部粗粒沉积中发育板状交错层理和冲刷面等反映强水动力条件的沉积构造,旋回下部沉积物粒度较细,主要发育一些准同生变形构造和生物扰动构造等[10-11]。旋回上部在相对深度为9.76 m靠近冲刷面的位置,由于短时水动力的增强,发育泥砾相及含泥砾砂岩相,并有撕裂构造;在相对深度为11.53 m处,发育含泥砾砂岩及板状交错层理砂岩相。旋回底部在相对深度为12.10~12.30 m段发育生物扰动构造砂岩相以及潮汐层理和变形层理细粒岩相;在相对深度为12.27~12.50 m段,岩性较细,发育透镜状层理、波状层理等潮汐层理及生物扰动构造细粒岩相(图 6)。

|

下载eps/tif图 图 6 西湖凹陷平湖组潮汐砂脊典型沉积微相柱状图 Fig. 6 Typical sedimentary microfacies of tidal sand ridge of Pinghu Formation in Xihu Depression |

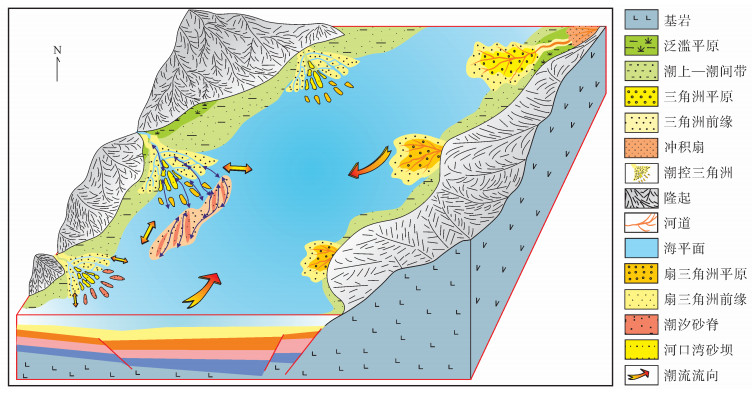

综合考虑西湖凹陷平湖组不同沉积时期的区域构造运动、古地貌形态及物源供应等影响因素,建立了西湖凹陷平湖期沉积模式(图 7)。平湖期西湖凹陷整体呈“东断西超”的特征,凹陷西部保俶斜坡带坡度相对较缓,水深较浅,水动力主要以靠近凹陷边缘河口位置处的轴向潮流作用为主,主要物源为西湖凹陷西侧海礁凸起等短轴物源,主要发育受潮汐作用影响的三角洲相、潮坪相等沉积相类型,并且在潮流将三角洲前缘沉积物再次搬运沉积时,形成了三角洲前端发育的辐射状潮汐砂脊。盆地东侧断陷作用明显,古地貌坡度相对较陡,在钓鱼岛隆起大量物源供应的条件下,主要发育受潮汐作用影响的扇三角洲相,且在潮流作用影响下,各个三角洲之间主要发育潮坪相。

|

下载eps/tif图 图 7 西湖凹陷平湖期沉积模式 Fig. 7 Sedimentary model of Pinghu Formation in Xihu Depression |

(1)综合西湖凹陷平湖组多口取心井资料,识别出砾岩相、砂岩相、细粒岩相等岩相类型。通过钻井岩心观察、单井沉积序列综合分析等研究,确定西湖凹陷平湖组主要发育受潮汐作用影响的三角洲相、潮坪相及局限浅海相等沉积相类型。

(2)在沉积相研究的基础上,综合物源供应、构造古地貌背景等,建立了西湖凹陷平湖期沉积相模式。西湖凹陷平湖组受潮汐作用影响显著,凹陷东侧钓鱼岛物源充足,主要为扇三角洲沉积;凹陷西部保俶斜坡带潮坪发育,并沉积有潮汐砂脊。

| [1] |

刘成鑫.

东海平湖油气田平湖组沉积相研究. 海洋石油, 2010, 30(2): 9–13.

LIU C X. 2010. Study on sedimentary facies for Pinghu Formation in Pinghu oil and gas field in East China Sea Basin. Offshore Oil (in Chinese), 2010, 30(2): 9-13. |

| [2] |

武法东, 苏新, 周平, 等.

东海陆架盆地下第三系高频层序分析. 地质论评, 2001, 47(1): 47–52.

WU F D, SU X, ZHOU P, et al. 2001. Analysis of Paleogene high-frequency sequences in the East China Sea shelf basin. Geological Review (in Chinese), 2001, 47(1): 47-52. |

| [3] |

王果寿, 周卓明, 肖朝辉, 等.

西湖凹陷春晓区带下第三系平湖组、花港组沉积特征. 石油与天然气地质, 2002, 23(3): 257–261.

WANG G S, ZHOU ZM, XIAO C H, et al. 2002. Sedimentary characteristics of Eogene Pinghu formation and Huagang formation in Chunxiao zone of Xihu lake depression. Oil & Gas Geology (in Chinese), 2002, 23(3): 257-261. |

| [4] |

陈琳琳.

东海西湖凹陷平湖组沉积环境演化. 海洋地质与第四纪地质, 1998, 18(4): 69–78.

CHEN L L. 1998. Depositional environment evolution of Pinghu formation in Xihu Depression, the East China Sea. Marine Geology & Quaternary Geology (in Chinese), 1998, 18(4): 69-78. |

| [5] |

蒋海军, 胡明毅, 胡忠贵, 等.

西湖凹陷古近系沉积环境分析——以微体古生物化石为主要依据. 岩性油气藏, 2011, 23(1): 74–78.

JIANG H J, HU M Y, HU Z G, et al. 2011. Sedimentary environment of Paleogene in Xihu Sag:microfossil as the main foundation. Lithologic Reservoirs (in Chinese), 2011, 23(1): 74-78. |

| [6] |

刘光鼎.

东海的地质与油气勘探. 地球物理学报, 1988, 31(2): 184–197.

LIU G D. 1988. Geology and exploration of petroleum in the East Sea. Acta Geophysica Sinica (in Chinese), 1988, 31(2): 184-197. |

| [7] |

彭伟欣.

东海油气勘探成果回顾及开发前景展望. 海洋石油, 2001(3): 1–6.

PENG W X. 2001. Prospects for developments and retrospects for oil/ gas exploratory results in the East China Sea. Offshore Oil (in Chinese), 2001(3): 1-6. |

| [8] |

邹明亮, 黄思静, 胡作维, 等.

西湖凹陷平湖组砂岩中碳酸盐胶结物形成机制及其对储层质量的影响. 岩性油气藏, 2008, 20(1): 47–52.

ZOU M L, HUANG S J, HU Z W, et al. 2008. The origin of carbonate cements and the influence on reservoir quality of Pinghu Formation in Xihu Sag, East China Sea. Lithologic Reservoirs (in Chinese), 2008, 20(1): 47-52. |

| [9] |

黄苓渝, 张昌民, 刘江艳, 等.

东海西湖凹陷古近系砂岩侵入体及其地质意义. 岩性油气藏, 2015, 27(5): 74–80.

HUANG L Y, ZHANG C M, LIU J Y, et al. 2015. Sand injectites of Paleogene and its geological signifance in Xihu Sag, East China Sea. Lithologic Reservoirs (in Chinese), 2015, 27(5): 74-80. |

| [10] | YIN Y, ZOU X Q, ZHU D K, et al. 2008. Sedimentary facies of the central part of radial tidal sand ridge system of the eastern China coast. Frontiers of Earth Science, 2008, 2(4): 408-417. DOI:10.1007/s11707-008-0053-6 |

| [11] |

阮伟, 黄洁.

潮流沙脊和沙波沉积结构特征——以西班牙东北部比利牛斯前陆盆地Roda砂岩组为例. 沉积学报, 2010, 28(1): 118–127.

RUAN W, HUANG J. 2010. Sedimentary architecture characteristics of tidal bars and dunes:an example from Roda sandstone in Pyrenean foreland basin, NE Spain. Acta Sedimentologica Sinica (in Chinese), 2010, 28(1): 118-127. |

2017, Vol. 29

2017, Vol. 29