2. 中国石油集团油藏描述重点实验室, 兰州 730020;

3. 中国石油吐哈油田分公司 勘探开发研究院, 新疆 哈密 839009

2. Key Laboratory of Reservoir Description, CNPC, Lanzhou 730020, China;

3. Research Institute of Exploration and Development, PetroChina Tuha Oilfield Company, Kumul 839009, Xinjiang, China

地震层序界面的有效识别是层序格架建立的关键步骤,地震资料中识别出的层序界面级次及其横向可追踪性决定了所建立层序格架的精度。层序格架为地震资料沉积体系解释和沉积相研究提供了约束框架[1],高频层序格架的约束必然提升沉积体系解释与沉积相研究的精度[2-3]。层序地层学是岩性油气藏勘探的核心技术之一[4],地震层序格架的精度对岩性油气藏勘探至关重要,所以,地震层序界面识别与层序格架建立是岩性油气藏勘探以来大家讨论的技术热点,而追求高分辨率是建立层序格架不断努力的方向。

传统的地震层序界面识别与格架建立主要以井-震匹配为纽带,首先通过露头、岩心观察,录井岩性、组构与沉积旋回变化,测井曲线形态变化等识别并确定不同级别的井层序界面;然后通过测井对地震的标定,结合地震反射终止关系及结构变化特征等对同相轴进行横向追踪来建立空间层序格架。岩心、钻井、测井均具有较高的纵向分辨率,是小级别层序界面识别与短期沉积旋回划分的基础;地震相对录井、测井等来说纵向分辨率较低,主要用来识别大的层序界面并划分中长期旋回[5]。由于录井、测井等资料识别出的小级别层序界面在地震上往往难以准确标定或标定后不能有效进行横向追踪,所以,录井、测井资料上所能识别的层序界面与地震资料上能有效横向追踪的层序界面在级别上往往存在差异。表现在露头、岩心、录井、测井纵向可识别出小级别层序界面(四—五级),而地震横向追踪建立的主要为三级层序界面,所以,地震层序格架精度往往低于用录井、测井等资料所建立的层序格架。

目前,为弥补地震层序格架精度的不足,在地震三级层序界面标定与追踪解释后,常常以层序顶、底界面为约束,采用线性、非线性内插等技术生成新的“界面”,以提高层序格架划分与约束的精度。表面上来看,内插后层序格架得到细化,精度提高,但该方法具有以下弊端:一是该方法是单纯的数学插值算法,难以有效反映三级层序单元内地质体在横向上由于构造、岩性、组构特征差异而导致的地震反射变化,内插得到的界面穿时现象普遍而等时性差;二是内插得到界面的级别及层序所属沉积旋回的归属不明确,因而对应的地质体之间隶属关系不清楚,不能有效分析沉积体系、体系域、层序等与岩性圈闭发育的内在关系;三是缺乏测井与地震数据之间的有效耦合与联动,不能使测井曲线等划分的层序界面与层序体等信息有效传递给地震数据,二者之间的匹配仅停留在单纯的测井对于地震的时深关系标定上。

对于陆相湖盆来讲,三级层序往往对应于地层组,四级层序对应于砂泥岩互层组合中的砂组,所以三、四级层序格架仍难以满足具层圈闭特征岩性圈闭(单砂体)识别、描述、评价与优选对于层序格架精度的要求,从而影响岩性圈闭的识别与描述等。为了从空间角度开展与岩性圈闭关系密切的单砂体分布预测,则需要级别更小的层序界面(高频层序格架)的约束,陆相湖盆地震资料中五级层序界面的识别及与之相对应层序格架的建立势在必行。事实上,期待地震采集与处理技术的突破性进展并非解决小级别层序界面识别和高频层序格架建立问题的唯一有效途径,立足现有地震资料,挖掘资料潜力,探索一种合理的在现有地震资料基础上识别小级别层序界面并建立高频层序格架的方法很有必要。

随着宽方位、高分辨率、高密度等地震采集技术的运用,盆地二维到三维、常规三维到高精度三维地震勘探的开展,提高分辨率等处理技术的发展,含油气盆地日益丰富的录井、测井资料的积累等,为利用地震资料开展小级别层序界面识别并建立高频层序格架奠定了丰富的资料基础。以井-震时频匹配分析为基础,通过逐级细化的测井时频分析,结合测井等首先识别出不同级别的井层序界面并建立从大级别到小级别的井层序格架,然后通过层位(层序)-储层的逐步标定,结合小时窗地震时频分析,在地震层序或地震沉积旋回数据体上[6-7],采用地震全反射追踪技术来建立以五级层序为主的地震高频层序格架,以期为空间精细沉积体系研究提供相对应的层序约束单元,并通过地震高频层序格架控制下的沉积体系平面变化与纵向演化分析,为宏观层序地层学研究中确定的岩性油气藏有利勘探区带和层系中具体岩性圈闭的识别、描述等提供可靠评价依据。

1 地震层序界面类型及其与岩性圈闭的关系 1.1 显性与隐性地震层序界面根据地震剖面上层序界面识别的难易程度及其横向连续可追踪性,层序界面可划分为显性和隐性2种类型。显性层序界面是指通过直接观察剖面上的反射终止关系和波组特征等而直接识别出的层序界面。在目前资料品质下,以三级及以上大级别的层序界面为主,在少数资料品质好的高分辨率地震勘探区,可以识别出四级层序界面。隐性层序界面是指在录井、测井资料上可识别,但在地震反射中特征不明显且难以有效横向连续追踪的四到五级层序界面。在地层沉积演化过程中,这些层序界面是客观存在的,但由于它们在地震剖面上的直观可见性差、识别难度大而不能有效横向连续追踪。

1.2 层序界面级别与岩性圈闭的关系显性层序界面是传统层序界面识别和层序格架建立所针对的主要界面类型,关于其识别方法已相对成熟并在许多地区进行了广泛应用,有效指导了宏观沉积体系研究及岩性油气藏有利勘探区带和层系的优选与评价,但对于陆相湖盆以砂泥岩互层为主要特征的沉积地层来讲,由于岩性圈闭的层圈闭属性,显性层序界面难以有效约束目标研究单元并进行具体岩性圈闭的识别与描述,利用与层圈闭赋存关系更为密切的小级别隐性层序界面的约束来识别与描述岩性圈闭势在必行。

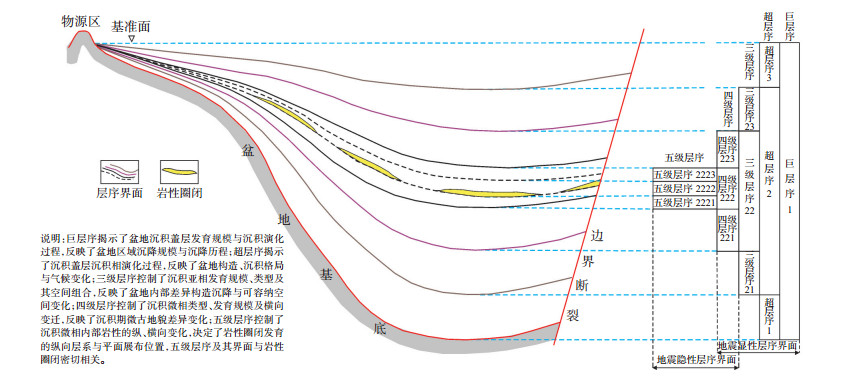

不同级别层序界面控制着不同规模沉积体系的空间分布,它们与岩性油气藏的赋存密切相关(图 1)。薛良清[8]提出地层超覆线、岩性尖灭线、地层剥蚀线等“三线”和最大湖泛面、地层不整合面、断层面等“三面”控制了地层岩性油气藏的形成;杜金虎等[9]提出地层超覆线、岩性尖灭线和地层不整合面等特定的“线、面”控制了地层岩性油气藏的形成;赵文智等[10]与易士威[11]提出地层超覆线、岩性尖灭线、地层剥蚀线、砂岩体顶面构造线及砂岩体等厚线等“五线”和最大湖泛面、地层不整合面、断层面、砂岩体顶面及底面等“五面”控制了地层岩性油藏的形成与分布;金凤鸣等[12]提出地层超剥带、岩相过渡带、湖岸线变迁带、有利成岩相带、有利岩相带等“五带”对地层岩性油气藏的控制作用。综合分析来看,上述的“线、面”大多是不同级别层序界面的直观反映。从地质成因分析来看,湖盆边缘不同类型“线、面”的变化反映了盆地内构造、沉积环境的变化,它们进一步影响到盆内砂体成因、运移动力、沉积方式等,进而控制湖盆内砂体的空间分布,而砂体空间分布很大程度上控制了岩性圈闭的发育。从层序界面级别来看,上述大多数“线、面”主要对应于超层序或三级层序界面,其在地震资料中相对较易识别,属于地震显性层序界面类型。同时,这些界面构成了高频层序格架建立的约束框架,所以,显性层序界面主要用于岩性油气藏有利勘探区带与层系的宏观评价。

|

下载eps/tif图 图 1 层序界面级别与岩性圈闭关系示意图 Fig. 1 Relationship between sequence boundary orders and lithologic traps |

岩性圈闭的层圈闭属性决定了单一圈闭的发育与小级别层序界面关系更为密切(图 1)。具体到陆相湖盆,有利区带、层系中具体岩性圈闭的发育与五级层序界面直接相关。五级层序界面在地震剖面中的隐性发育特征决定了地震资料中隐性层序界面识别的难度,隐性层序界面的约束更适合于具体岩性圈闭的准确识别与精细描述,五级层序格架是具体岩性圈闭识别与评价所必需达到的层序格架研究精度。因为从地震资料本身包含的沉积旋回信息来看,整个地震反射是由长旋回的背景和短旋回的事件组成[13],其中长旋回反映水深变化较大、彼此具有成因联系的大套地层,具有较强的时间意义,利于大级别等时地层格架的建立;短旋回反映水深变化较小,由相似岩性、岩相叠加组成的地层,其时间意义较弱,但岩性意义较强,有利于勘探隐蔽砂体[14],所以,陆相湖盆岩性圈闭发育与短旋回的高频层序关系更为密切。

1.3 层序界面识别标志不同来源的资料从不同角度提供了盆地沉积盖层多类型的层序界面识别标志。目前常用的识别标志主要有沉积学、古生物学、元素地球化学和地球物理学等4种类型。

1.3.1 沉积学标志沉积学标志主要包括野外露头和钻井岩心观察2种资料来源,其层序界面识别标志基本相同,主要包括古暴露面(剥蚀面)、冲刷面及河床滞留沉积、岩性/岩相突变面、岩石组构变化面、特殊化学沉积等标志;野外露头观察是勘探目的层系整体层序发育特征的主要沉积环境对比分析标志,由于露头发育的不完整性、观察的局限性、向盆地内部的横向相变等,它们主要作为盆地沉积盖层层序界面识别与层序划分的区域对比标志;钻井岩心观察是高频层序界面识别及短期沉积旋回划分的有效方法,是层序界面识别与层序划分的最直接证据。虽然野外露头和钻井岩心观察所能识别的层序界面级别跨度很大,可以在超层序到五级层序之间变化,但由于野外露头的局部性与钻井岩心观察的间隔性(目前,实际取心井段平均仅为目的层段地层厚度的1%~5%),它们在识别局部层序界面和划分层序时的精度虽高,但空间上数据零散,在层序界面识别和层序划分中主要起局部标定的作用。地震隐性层序界面主要对应于沉积学标志中的岩性变化面。

1.3.2 古生物学标志古生物学标志主要来源于野外露头和钻井岩心观察与鉴定。湖水的进退是构造、沉积、气候综合作用的结果,其变化必然导致湖泊生态环境的改变,从而造成生物种群、空间分布和生物丰度的响应,进而反映到地层沉积所包含古生物组合的变化。古生物标志确定的层序界面和划分的层序级别一般较大,主要在超层序到三级层序之间变化,其中指代、指相、局限地质时期发育的古生物种属更有利于层序的划分与对比。古生物标志所确定的层序界面大多属于盆地沉积盖层层序划分的显性界面标志。

1.3.3 元素地球化学标志元素地球化学标志包括野外露头、钻井岩心和针对性的元素测井等资料来源。盆地沉积盖层元素地球化学特征的变化在一定程度上反映了沉积环境的变迁,因而可用于层序界面识别与层序划分[15],主要标志有元素含量的突变面或集中赋存段。其所能识别的层序界面级别跨度也较大,可以在超层序到五级层序之间变化,但由于空间数据少,在地震层序界面识别和层序划分中主要起标定和横向对比的作用。从实际应用来看,元素地球化学大多用于标识显性层序界面。

1.3.4 地球物理学标志地球物理学标志主要包括测井和地震反射2种。可用于识别显性和隐性层序界面,其中隐性层序界面识别与追踪是挖掘现有地震资料潜力,开展高分辨率层序地层学研究的关键。

(1)测井标志

测井资料由于纵向数据的连续分布而具有高的纵向分辨率,是层序地层学研究不可缺少的资料,主要标志包括测井曲线形态、幅度及其反映的短期旋回叠加样式等。主要用来进行不同级别层序界面和湖泛面的识别,同时,曲线形态、幅度及短期旋回叠加样式的变化可反映基准面升降和可容纳空间的变化,是识别基准面旋回的重要手段。测井资料识别的层序界面级别跨度大,可以在超层序到五级层序之间,甚至在更小级别之间变化。数据分布的纵向连续性和可识别层序界面的多级别性决定了它是层序界面识别与层序划分的主要资料来源,是纵向层序格架建立的必备资料。理论上来讲,测井资料的高分辨率决定了各级别的层序界面在测井资料上都应是显性的。

(2)地震反射标志

地震反射界面基本是等时的或平行于地层的时间面,因而可以运用地震反射终止关系和地震波组反射形态等进行层序界面的识别与基准面旋回分析。相比于测井资料,地震资料由于纵向分辨率相对较低及资料品质的影响,通过地震反射剖面的直接观察通常只能识别较大级别的层序界面和中长期旋回(在超层序到三级层序之间变化,资料品质较好的高分辨率地震勘探区,可以达到四级层序),主要标志有区域性分布的不整合面或者反映地层不协调关系的地震反射结构,如上超、下超、顶超、削截现象等,它们构成地震层序界面识别的主要显性标志。地层上超代表基准面上升或A/S增大,地层下超、顶超及削蚀是可容纳空间降低或A/S减小的结果。中期或长期基准面旋回上升到下降转换位置(最大可容纳空间)通常对应高振幅、连续反射的界面或一组强反射。相对于在平面上离散分布的露头、岩心、测井、古生物、元素地球化学等资料,地震数据由于在二维方向和/或三维空间连续分布而更有利于进行平面沉积相、沉积体系的界限确定与空间层序界面的识别、追踪及层序格架的建立,是空间层序格架建立的必备资料。

岩心、古生物、元素地球化学和测井标志以井点的纵向不同级别层序划分为主,识别出的层序界面级次跨度较大,可以在超层序到五级层序之间变化,而地震资料既可识别纵向层序界面,又可利用地震资料的横向连续数据分布特征,通过地震反射同相轴的横向追踪来建立空间层序格架,但地震识别出的层序界面级别普遍低于测井资料。截至目前,以地震资料为基础进行层序界面识别和层序格架建立,主要利用的是地震反射的显性标志,缺乏在现有地震资料品质下隐性发育的更小级别层序界面的识别手段,并对其进行横向追踪,以充分挖掘利用现有地震资料开展层序地层学研究的潜力,满足勘探对象由构造向岩性油气藏转变对于层序界面识别、层序格架建立、细分单元精细沉积体系研究等的更高要求。有关小级别层序界面识别与高频层序划分密切相关的隐性层序界面识别标志仍在不断探索中,地震隐性层序界面识别与高频层序划分是岩性油气藏勘探急须攻关的关键技术,也是现阶段地震层序地层学研究发展的主要方向。

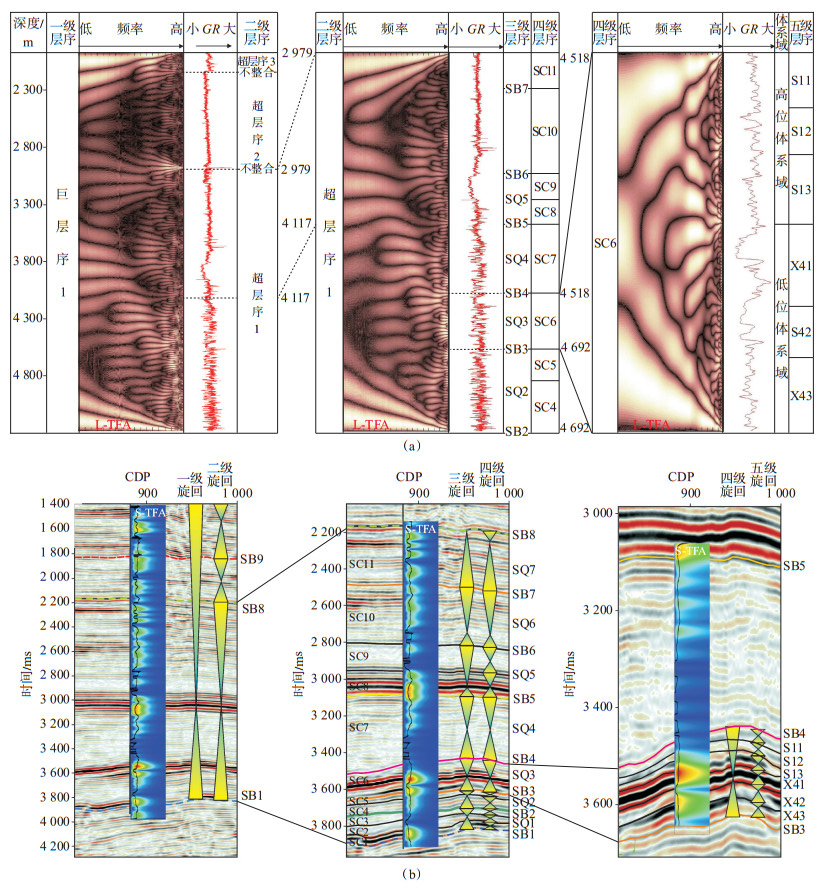

2 井-震时频分析与地震层序划分 2.1 测井时频分析测井时频分析的主要目的是利用测井信息的旋回变化来识别层序界面、确定层序界面级别、明确所划分层序在沉积旋回中的归属等。有关利用测井资料开展时频分析的技术已相对成熟并在不同盆地、区带、区块的油气勘探中得到了广泛应用。须要强调的是,在高频层序格架建立过程中,采用逐级细化的分阶段测井时频分析效果更好(图 2)。即,首先针对盆地沉积盖层开展全井段的时频分析,主要提取反映盆地沉积背景且具有较强时间意义的长旋回信息,划分超层序与三级层序等,得到以三级层序界面与长期旋回为主的层序格架。接着针对有利目的层序(相当于地层划分系统中的地层组)开展时频分析,主要提取反映沉积环境变化的中期旋回信息,得到以四级层序界面与中期旋回为主的层序格架;最后针对有利于岩性圈闭发育的四级层序(相当于地层划分系统中的地层段,在陆相湖盆中对应于砂组)开展时频分析,主要提取反映较小水深变化的岩性变化信息,划分短旋回,得到以五级层序界面与短期旋回为主的层序格架。约束岩性圈闭发育的地震高频层序格架,在陆相湖盆中接近于控制单砂体发育的层序单元。逐级细化的分阶段测井时频分析的优势在于可以在一定程度上减弱相邻层序对目的层序时频分析结果的干扰或压制,一方面充分利用测井资料的纵向高分辨率,另一方面所识别出的层序界面和划分的层序具有明确的级别和沉积旋回归属,其所代表的地质含义更明确。

|

下载eps/tif图 图 2 逐级细化的井-震时频分析(a)与地震高频层序格架建立(b) L-TFA.测井时频分析;S-TFA.地震时频分析 Fig. 2 Gradually refined logging-seismic time-frequency analysis(a)and seismic high-frequency sequence framework establishment(b) |

如何将深度域采样的测井资料与时间域采样的频率相对较低的地震剖面准确对应和匹配起来,使合成地震记录与井旁地震道在反射时间上取得一致,从而为地震剖面上的“轴”赋予与测井资料相匹配的地质含义[16],对于小时窗尺度的高频层序划分至关重要。实际工作中,在传统层位标定的基础上,应进一步加强目的层序内储层的精细标定,通过层位(层序)-储层2步标定[17-19],精确建立井-震匹配关系,以便明确不同级别沉积旋回之间及其与储层的隶属关系,为后续层序界面级别确定和层序沉积旋回归属奠定可靠的井-震标定与对比关系。

2.3 地震层序划分当前,地震层序划分主要有3种途径。一是通过测井层序划分,在井-震标定的基础上,结合地震反射特征,通过解释地震上横向追踪性较好的反射,从而进行层序划分与层序格架建立。该方法的不足显而易见,主要表现在测井识别或划分的众多小级别层序界面难以在地震上进行有效的横向追踪,因而,地震划分的层序级别明显低于测井,得到的层序格架精度不高;二是直接针对地震资料开展时-频率分析,在频率域对每个频段所对应的振幅变化特征进行比较,进而开展层序划分[20-21],该方法虽然可以排除时间域内不同频率成分的相互干扰,提高地震资料对薄储层的预测能力,从常规地震数据体中提取出更丰富的地质信息,提高地震资料对特殊地质体的解释与识别能力等[22],但该方法划分的小级别层序与沉积旋回之间的归属关系有时不清楚,预测得到的薄储层的层序级别不明确,因而给岩性圈闭评价带来不确定性。三是通过井-震时频分析的有效耦合与联动,使利用测井曲线等划分的层序界面与层序体等信息传递给地震数据,并结合地震数据的时频特征,通过该数据体的解释来开展不同级别层序界面的识别和层序解释与划分,进而建立高频层序格架,但该方法对地震资料的品质要求较高,在地震资料品质较好、构造相对简单的高分辨率地震勘探区实际应用效果较好。

常规时间域地震反射是对所有地下岩性界面信息的综合反映,不同的频率成分可表征不同厚度和规模的地层。时频分析法是将时间域的地震数据通过短时Fourier变换到频率域,把地震记录分解成不同的频率成分,利用不同频段对不同尺度地质体的响应差异来区分地质体,从而进行基于频率域的储层解释。井-震时频匹配分析的优势在于:测井时频分析主要反映沉积层序的岩性、物性、含油气性等物质组成信息,而地震时频分析除了反映地下地质体的物质组成,同时也揭示了岩石组构、构造等结构信息,二者的结合更有利于全面反映地下地质体的沉积环境全貌。井-震相结合的时频分析应是提高地震层序地层学研究精度的主要技术发展方向。如Su等[23]在测井时频分析基础上,采用匹配追踪算法对地震资料开展分频处理,针对优势频段采用三色融合(RGB)技术来建立以五级层序为主的高频层序格架并取得了较好的应用效果。

从对层序所代表地质含义的准确把握与技术适用性角度来看,小时窗的地震时频分析技术更有利于识别隐性层序界面并划分高频层序。如果针对整个地震数据体或跨越多个中期旋回的层序来进行分析,则往往由于纵向上数量众多高频层序的同时存在而互相干扰,反而在一定程度上降低了对目的层序界面的精确识别与分析(图 2)。

3 地震全反射追踪解释与高频层序格架建立 3.1 地震全反射追踪解释Vail等[24]根据区域地震剖面上的反射终止关系提出了地震层序分析方法,它在识别不整合面并把地层组划分为具有成因含义的次级单元、重建古地理和古环境、开展等时地层对比和识别地层圈闭等方面效果显著,广泛应用于不同类型盆地的学术与工业应用研究[25]。该方法虽在层序和体系域识别方面效果显著,但在面积较小三维地震区仍面临挑战[26]。传统的地震层序分析、层位追踪和解释的重点在于包括层序和体系域在内的关键地层界面的识别,但关键界面之间的大量地震反射由于解释耗时或连续性差而较少进行追踪并分析,所以传统方法耗时虽少,并有利于高效解释,但层序内包含的大量地层信息没有被充分利用,导致大量的地震隐性层序界面被忽略。所以,传统方法主要适用于面积相对较大的区域勘探,因为只有勘探面积足够大才有可能捕捉到地层终止等反射现象,并识别层序与体系域边界等。

为了克服传统方法的不足,Zhong等[27-28]提出了针对勘探面积较小区域的地震全反射追踪法(allreflector tracking)来识别隐性层序界面。全反射追踪法定义的地震层序是基于目的层所有地震反射(同相轴)的仔细追踪,因此,目的层反射包含的全部地层信息被充分挖掘,层序的解释精度也得到了明显提升。该方法与传统地震层序分析方法的主要区别在于:在传统方法中,关键界面是通过解释人员直接观察反射终止关系来得到,而在全反射追踪过程中,层序界面是由分析所有反射的几何叠加关系得到。该方法虽然耗时长,但有以下明显优势:一是充分利用了所有反射间的叠加和接触关系,提供了可靠的标准来确定层序边界并划分层序地层单元,更有利于识别小级别的层序界面。二是以此为基础的后续地震解释(地层切片、地震属性分析、储层表征等)和综合研究(沉积体系、岩性圈闭识别与描述等)精度得到明显提升,充分挖掘了利用地震资料开展小级别层序界面识别与建立高频层序格架的潜力,从而提升了地震解释、储层预测和岩性圈闭识别的精度。

如果单纯采用地震全反射追踪法进行层序界面识别和层序划分,特别是在较小面积的三维地震工区内,层序界面识别及层序划分的精度得到提高,但层序界面及划分的层序级次往往不明确,层序之间的归属不清楚。虽然在理论上可以通过地震反射终止和波组关系的观察来进行分析判断,但是对于小级别的层序而言,要在地震剖面上用肉眼直接观察并区分这些界面之间的差异会很困难。层序界面是由分析所有反射的几何叠加关系得到,但这种关系也往往难以直接观察到而具有隐性发育特征。这就需要借助测井时频分析的结果对全反射追踪识别的层序界面和划分的层序进行标定,明确所识别界面的级别和划分层序的旋回归属,从而使识别的隐性层序界面及划分的层序与测井资料相匹配,并具有与测井资料相对应的明确地质含义。

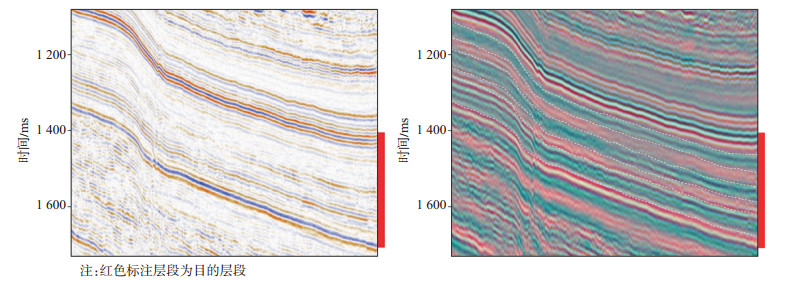

实际工作中,为了增强地震全反射追踪地质解释的目的性,对其所使用的数据类型和范围进行了拓展[29-30],从传统地震数据扩展到经过时频分析的地震层序体(或旋回体)(图 3)。其优势在于:一方面是该数据类型包含更多的层序或沉积旋回信息,二是发挥地震全反射追踪解释的技术优势,充分挖掘层序内部地震反射包含的地层沉积信息,因而应用效果明显。

|

下载eps/tif图 图 3 有利勘探目的层序地震时频分析与全反射追踪 Fig. 3 Seismic time-frequency analysis and all-reflector tracking of favorable exploration targets |

在以三级或四级层序界面识别和层序划分为主的显性层序格架建立后,针对岩性油气藏有利勘探区带中的关键层序在地震时频分析后开展地震全反射追踪解释,全面识别小级别的隐性层序界面并划分层序(四到五级层序界面与层序),通过层位(层序)-储层2步标定,结合井-震时频匹配分析结果明确隐性层序界面级次并划分层序的旋回归属,建立显性与隐性层序界面共存的高频层序格架,为后续地震解释和综合评价提供可靠的细分研究单元,为具体岩性圈闭识别、描述、评价与优选奠定精度更高的层序地层学基础。

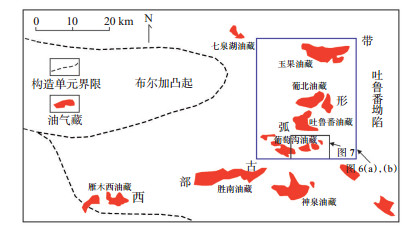

4 应用实例吐鲁番坳陷西部古弧形带勘探面积约1 800 km2,是吐哈盆地四大富油气区带之一。研究区先后发现了葡北、葡萄沟、吐鲁番、胜南、神泉、雁木西、玉果、七泉湖等油气藏(图 4),含油气层主要分布在侏罗系西山窑组、三间房组、七克台组,白垩系和古近系鄯善群等[31]。研究区经过近30 a的勘探与开发,目的层侏罗系—古近系勘探主要面临2个方面的难题:一是剩余探明储量动用困难;二是空白区油气勘探进展不明显,因而西部古弧形带老区增储稳产压力大。从勘探对象来看,前期以构造圈闭为主,现阶段以增储挖潜、扩展勘探的岩性圈闭为主。从地质要素分析来看,由于纵向含油气层系多、单个含油气层系厚度薄、储层横向变化快且非均质性强,因而准确识别、描述、评价岩性圈闭的难度大,在一定程度上影响了深化勘探的方向选择。综合分析来看,制约勘探进展的主要原因是前期以构造圈闭勘探为主的沉积体系研究精度难以满足现阶段岩性圈闭识别、描述、评价与优选的实际需求,提高沉积体系研究精度是研究区深化勘探的当务之急。

|

下载eps/tif图 图 4 吐哈盆地西缘油气藏分布图 Fig. 4 Reservoirs distribution in the western margin of Turpan-Kumul Basin |

纵向上细化研究单元、平面上准确厘定沉积体系界限是提高沉积体系研究精度的2个重要方面[31]。这就需要建立高频空间层序格架、井-震结合开展高频层序约束下的沉积体系研究。截至目前,研究区已经开展了二维、常规三维到高分辨率三维地震勘探,各类探井近百口,各个油气藏区块也有数量不等的开发井,为精细沉积体系研究积累了丰富的地质和地球物理资料[31-32]。

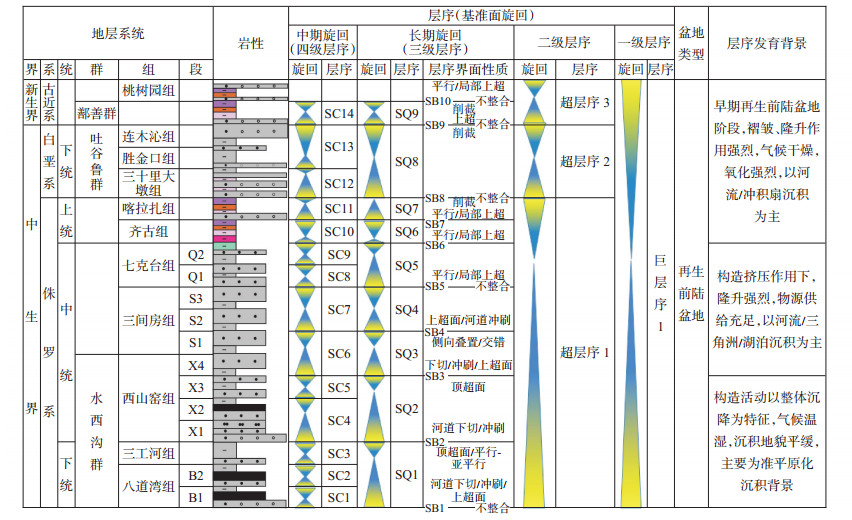

为了保证高频层序格架建立的准确性、减少地震全反射追踪解释的工作量,采用了分阶段、逐级细化的方法来建立高频层序地层格架,确保小一级层序受大一级层序的准确约束。首先选取了研究区内钻穿盆地沉积盖层层系比较完整的钻井开展逐级细化的测井时频分析(参见图 2),建立研究区以三级层序为主的井层序地层格架[参见图 2(a)]。研究区沉积盖层可以确定为1个巨层序,并进一步划分为3个超层序,它们分别以不整合面分隔,由下向上对应于侏罗系(超层序1)、白垩系(超层序2)和古近系(超层序3),测井标定后,图 2(b)地震层序划分为3个超旋回。

在地震上,三级层序格架主要受控于显性层序界面,由于其在地震反射上的直观可见性,井-震标定后,可以通过少量的地震解释工作量建立研究区三级层序格架[参见图 2(b)],同时明确三级层序界面在地震反射上的横向变化特征。研究区侏罗系到古近系发育有9个三级层序,其中除与超层序界面对应的SB1,SB8,SB9为不整合面外,SB5与SB10局部也具有不整合面的发育特征,其余三级层序界面发育有与沉积间断相关的削截、上超、顶超、河道冲刷/下切等[31]显性界面特征(图 5)。

|

下载eps/tif图 图 5 吐哈盆地西缘层序地层划分 Fig. 5 Stratigraphic sequences division in the western margin of Turpan-Kumul Basin |

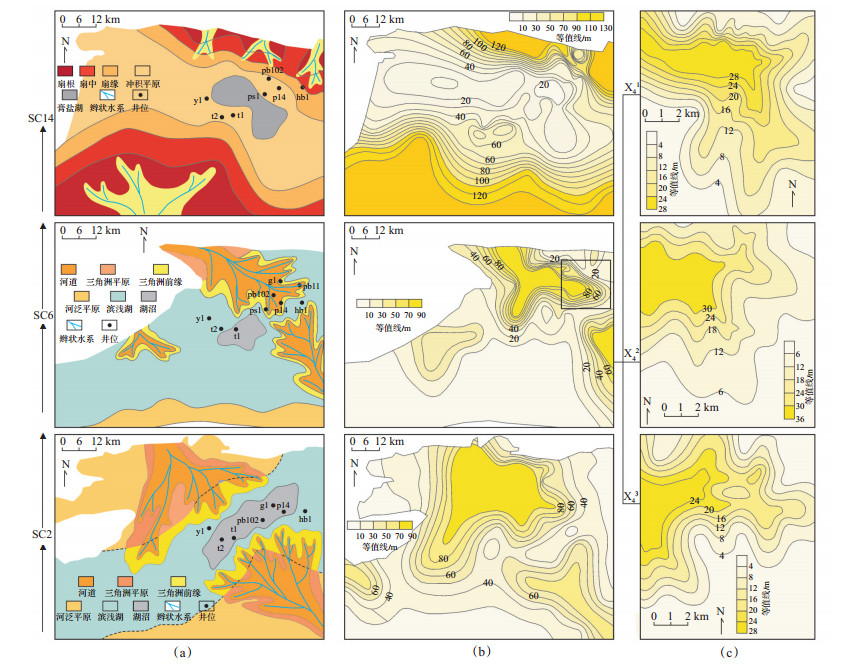

通过对上述三级层序内关键储层发育段的进一步标定,结合井-震时频匹配分析,建立研究区的四级层序格架,同时分析四级层序界面在地震反射上的横向变化特征与可追踪性。如横向可追踪性差,则在此阶段可开展针对单个三级层序的小时窗地震时频分析。研究区侏罗系—古近系共发育有14个四级层序(图 6),主要勘探目的层序侏罗系(超层序1)发育有11个四级层序(参见图 2),SQ1可进一步划分为3个四级层序,SQ2为2个四级层序,SQ3与SQ4分别为1个四级层序,SQ5为2个四级层序(图 5)。其中SQ3为主要含油气层序,对应于1个四级层序SC6(参见图 2)。地震上,侏罗系四级层序以隐层序界面为主,因为除与SB5对应的界面具有不整合发育特征外,其余界面主要为岩性变化面(参见图 2)。沉积环境与岩性的局部变化是三级层序内进一步发育有多个小级别沉积旋回的主要地质因素。

|

下载eps/tif图 图 6 吐哈盆地西缘不同层序沉积相平面分布图(a)、砂岩厚度(b)及玉果—葡萄沟地区SC6低位体系域不同砂体厚度图(c) (a),(b)成图范围见图 4蓝线框;(c)成图范围见(b)中黑线框 Fig. 6 Sedimentary facies(a)and sandstone thickness(b)of different sequences in the western margin of Turpan-Kumul Basin and different sands thickness of the lowstand systems tract of SC6 in Yuguo to Putaogou area(c) |

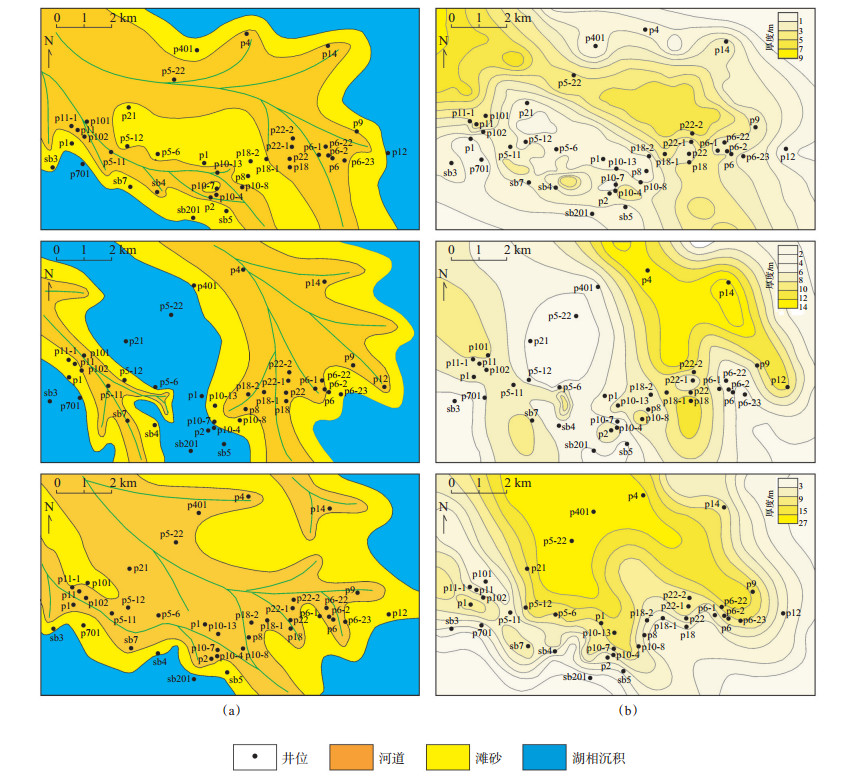

针对研究区主要含油气层系西山窑组和三间房组,在四级层序格架的约束下,进一步开展含油气储层的精细标定,明确储层在四级层序中发育的位置及其在空间上的反射变化。针对关键四级层序SC6开展小时窗的地震时频分析,在得到的层序体(或旋回体)中开展地震全反射追踪解释,进而针对研究区的三维地震区建立五级层序格架。经过地震时频分析后,常规的地震反射数据体转化为包含丰富层序和沉积旋回信息的数据体,可以选择与相应频段对应的数据体开展地震解释,因数据体频率变化范围相对较窄而横向可追踪性较常规数据体有所提高,能有效进行横向连续追踪,保证了五级层序格架建立对于地震横向追踪的基本要求,从而得到以五级层序为主的高频层序地层格架。研究区主要含油气层序SC6可以进一步划分为6个五级层序。低位体系域(X4)和高位体系域(S1)分别发育有3个五级层序(参见图 2),低位体系域从下向上包括X43,X42,X41层序(图 5,6)、高位体系域从下向上包括S13,S12和S11层序(图 5,7)。五级层序界面主要为具隐性发育特征的岩性变化面。

|

下载eps/tif图 图 7 葡萄沟地区SC6层序高位体系域不同砂组沉积亚相(a)与砂体厚度图(b) 高位体系域砂体从下向上依次为S13,S12和S11;成图范围见图 4黑线框 Fig. 7 Sedimentary subfacies(a)and sand thickness(b)of highstand systems tract of SC6 in Putaogou area |

以此为基础开展地震高频层序格架约束下的精细沉积体系与岩性圈闭识别、描述、评价与优选等综合研究,为研究区侏罗系关键含油气层系扩展勘探部署提供评价依据。结果表明,研究区侏罗系(SC1—SC9)主要发育西北物源的七泉湖—葡北和东南物源的神泉—胜南共2个辫状河三角洲沉积体系,水下分流河道砂体构成主要的含油气储集体类型[32];到了白垩系和古近系(SC10—SC14),由于盆地南北两侧造山带构造活动的影响和古气候由早期的温暖潮湿变为炎热干旱,研究区主要发育南北双向物源的扇三角洲沉积体系(图 6)。通过区域四级到局部(三维地震勘探区)五级层序格架控制下的砂体分布预测,有效刻画了四级到五级层序格架控制下砂体平面展布的细节(图 6,7)。结合已发现油气藏的成藏规律,系统分析了西部古弧形带岩性油气藏的扩展勘探方向。依附于古构造背景的河道侧向上倾尖灭薄砂体[32]是岩性圈闭发育和开展岩性油气藏勘探的有利部位,如葡北与葡萄沟构造带的东斜坡、葡北构造带的北侧、葡北与葡萄沟构造带的过渡部位、胜南与神泉构造带的南部等(图 6,7)。它们共同构成吐鲁番坳陷西部古弧形带侏罗系岩性油气藏扩展勘探的有利地区。

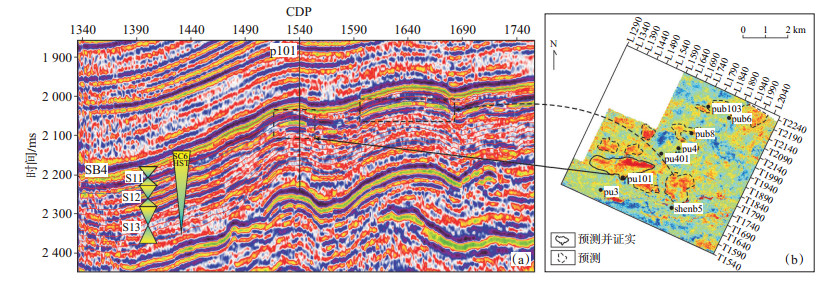

应用该成果在神泉构造带南部、胜南构造带南部、葡萄沟构造带东部(图 8)等部署的多口岩性圈闭探井均取得了良好勘探效果。一方面证实了该方法进行精细沉积体系研究、预测砂体分布的可靠性,另一方面也说明了基于井-震时频匹配分析与地震全反射追踪方法进行地震隐性层序界面识别与高频层序格架建立方法的科学性和适用性,有效指导了研究区岩性圈闭的扩展勘探部署。

|

下载eps/tif图 图 8 葡萄沟地区SC6岩性圈闭地震识别(a)与平面分布预测(b) Fig. 8 Identification of lithologic traps on seismic(a)and prediction in plane(b)of SC6 in Putaogou area |

(1)井-震时频匹配分析与地震全反射追踪相结合的隐性层序界面识别和层序划分是建立高频空间层序格架的有效方法;逐级细化的测井时频分析、层位(层序)-储层2步标定、井-震时频匹配分析和地震全反射追踪等是该技术有效应用的关键点;地震显性层序地层格架适用于岩性油气藏有利勘探区带与层系的宏观评价,显性与隐性层序界面共存的高频层序格架有利于具层圈闭特征岩性圈闭的识别、描述、评价与优选;地震隐性层序界面识别与高频层序划分均是岩性油气藏勘探急须攻关的关键技术,也是现阶段地震层序地层学研究的主攻方向。

(2)通过该方法在吐哈盆地西部古弧形带的应用,建立了侏罗系—古近系以四级层序为约束的层序地层格架,根据层序格架控制下的宏观沉积体系研究,从空间的角度圈定了有利于岩性油气藏勘探的平面区带和纵向层系;针对主要勘探目的层系以五级层序为约束的高频层序格架的建立,开展了勘探目的层序精细沉积体系研究,有效进行了岩性圈闭的识别、描述、评价和优选,实际钻探结果证实了利用该方法在进行精细沉积体系研究及指导岩性圈闭勘探方面的科学性和适用性。

(3)该方法对陆相湖盆构造相对简单地区的精细沉积体系研究效果更好,对指导类似地区岩性圈闭识别、描述等具有借鉴意义。

| [1] |

杜世通. 层序框架下的地震高分辨率资料解释. 油气地球物理, 2004, 2(4): 66-77. DU S T. High resolution seismic data interpretation with the controlling of sequence framework. Petroleum Geophysics, 2004, 2(4): 66-77. |

| [2] |

ABU N C, ROBERT E S. Prospect development in sequence stratigraphic framework using high resolution seismic data. The Leading Edge, 1996, 15(3): 211-213. DOI:10.1190/1.1437298 |

| [3] |

GALLOWAY W E. Clastic depositional systems and sequences:Applications to reservoir prediction, delineation, and characterization. The Leading Edge, 1998, 17(2): 173-180. DOI:10.1190/1.1437934 |

| [4] |

贾承造, 赵文智, 邹才能, 等. 岩性地层油气藏勘探研究的两项核心技术. 石油勘探与开发, 2004, 31(3): 3-9. JIA C Z, ZHAO W Z, ZOU C N, et al. Two key technologies about exploration of stratigraphic-lithological reservoirs. Petroleum Exploration and Development, 2004, 31(3): 3-9. DOI:10.3321/j.issn:1000-0747.2004.03.002 |

| [5] |

邓宏文, 王洪亮, 李熙喆. 层序地层基准面的识别、对比技术及应用. 石油与天然气地质, 1996, 17(3): 177-184. DENG H W, WANG H L, LI X Z. Identification and correlation techniques of sequence stratigraphic base-levels and their application. Oil & Gas Geology, 1996, 17(3): 177-184. DOI:10.3321/j.issn:0253-9985.1996.03.002 |

| [6] |

张军华, 王永刚, 杨国权, 等. 地震旋回体的概念及应用. 石油地球物理勘探, 2003, 38(3): 281-284. ZHANG J H, WANG Y G, YANG G Q, et al. Concept and application of seismic cycle characteristics. Oil Geophysical Prospecting, 2003, 38(3): 281-284. DOI:10.3321/j.issn:1000-7210.2003.03.013 |

| [7] |

YANG Z L, HUANG Y F. Concept and application of seismogeology isochronous body:Relationship discussion of seismic reflection isochronous and geological deposition isochronous. 31st IAS Meeting of Sedimentology, Krakow, Poland, 2015, 620. |

| [8] |

薛良清. 湖相盆地中的层序、体系域与隐蔽油气藏. 石油与天然气地质, 2002, 23(2): 115-120. XUE L Q. Sequences, system tracts, and subtle hydrocarbon pools in lacustrine basins. Oil & Gas Geology, 2002, 23(2): 115-120. DOI:10.3321/j.issn:0253-9985.2002.02.002 |

| [9] |

杜金虎, 易士威, 王权. 华北油田隐蔽油藏勘探实践与认识. 中国石油勘探, 2003, 8(1): 1-10. DU J H, YI S W, WANG Q. In-depth study and exploration practice of subtle oil reservoirs of Huabei Oilfield. China Petroleum Exploration, 2003, 8(1): 1-10. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2003.01.001 |

| [10] |

赵文智, 张光亚, 王红军. 石油地质理论新进展及其在拓展勘探领域中的意义. 石油学报, 2005, 26(1): 1-7. ZHAO W Z, ZHANG G Y, WANG H J. New achievements of petroleum geology theory and its significances on expanding oil and gas exploration field. Acta Petrolei Sinica, 2005, 26(1): 1-7. |

| [11] |

易士威. 断陷盆地岩性地层油藏分布特征. 石油学报, 2005, 26(1): 38-41. YI S W. Distribution features of lithologic and stratigraphic reservoirs in fault-depression basin. Acta Petrolei Sinica, 2005, 26(1): 38-41. DOI:10.3321/j.issn:0253-2697.2005.01.007 |

| [12] |

金凤鸣, 崔周旗, 王权, 等. 冀中坳陷地层岩性油气藏分布特征与主控因素. 岩性油气藏, 2017, 29(2): 19-27. JIN F M, CUI Z Q, WANG Q, et al. Distribution characteristics and main controlling factors of stratigraphic-lithologic reservoirs in Jizhong Depression. Lithologic Reservoirs, 2017, 29(2): 19-27. DOI:10.3969/j.issn.1673-8926.2017.02.003 |

| [13] |

HENTZ T F, ZENG H L. High frequency Miocene sequence stratigraphy, offshore Louisiana:Cycle framework and influence on production distribution in a mature shelf province. AAPG Bulletin, 2003, 87(2): 197-230. DOI:10.1306/09240201054 |

| [14] |

金成志, 秦月霜. 利用长、短旋回波形分析法去除地震强屏蔽. 石油地球物理勘探, 2017, 52(5): 1042-1048. JIN C Z, QIN Y S. Seismic strong shield removed based on the long and short cycle analysis. Oil Geophysical Prospecting, 2017, 52(5): 1042-1048. |

| [15] |

余烨, 张昌民, 李少华, 等. 元素地球化学在层序识别中的应用. 煤炭学报, 2014, 39(增刊1): 204-211. YU Y, ZHANG C M, LI S H, et al. Application of element geochemistry in the identification of sequence stratigraphy. Journal of China Coal Society, 2014, 39(Suppl 1): 204-211. |

| [16] |

李国发, 廖前进, 王尚旭, 等. 合成地震记录层位标定若干问题的探讨. 石油物探, 2008, 47(2): 145-149. LI G F, LIAO Q J, WANG S X, et al. Discussions about horizon calibration based on well-log synthetic seismogram. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2008, 47(2): 145-149. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2008.02.008 |

| [17] |

杨占龙, 沙雪梅. 储层预测中层位-储层的精细标定方法. 石油物探, 2005, 44(6): 627-631. YANG Z L, SHA X M. A fine calibration on horizon and reservoir in reservoir prediction. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2005, 44(6): 627-631. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2005.06.019 |

| [18] |

YANG Z L, HUANG Y F, WU Q P. Key points analysis of using seismic data to study sedimentary system in terrestrial lacustrine rift basins. 31st IAS Meeting of Sedimentology, Krakow, Poland, 2015, 621. |

| [19] |

杨占龙, 彭立才, 陈启林, 等. 地震属性分析与岩性油气藏勘探. 石油物探, 2007, 46(2): 131-136. YANG Z L, PENG L C, CHEN Q L, et al. Seismic attributes analysis and lithological reservoir exploration. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2007, 46(2): 131-136. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2007.02.006 |

| [20] |

李小梅, 俞娟丽. 时频分析技术在层序旋回划分中的应用. 石油与天然气地质, 2008, 29(6): 793-796. LI X M, YU J L. Application of time-frequency analysis to division of cyclical sequence. Oil & Gas Geology, 2008, 29(6): 793796. |

| [21] |

冯磊. 利用地震资料时频特征分析沉积旋回. 岩性油气藏, 2011, 23(2): 95-99. FENG L. Using time-frequency characteristics to analyze sedimentary cycle. Lithologic Reservoirs, 2011, 23(2): 95-99. DOI:10.3969/j.issn.1673-8926.2011.02.018 |

| [22] |

朱秋影, 魏国齐, 杨威, 等. 利用时频分析技术预测依拉克构造有利砂体分布. 石油地球物理勘探, 2017, 52(3): 538-547. ZHU Q Y, WEI G Q, YANG W, et al. Favorable sand body prediction based on the time-frequency analysis in Iraqi Structure. Oil Geophysical Prospecting, 2017, 52(3): 538-547. |

| [23] |

SU M J, YUAN C, HONG Z. Building high-resolution sequence framework by jointly using well logging and seismic data. SEG Technical Program Expanded Abstracts, 2017, 1950-1954. |

| [24] |

VAIL P R, MITCHUM, R M, THOMPSOM S. Seismic stratigraphy and global changes of sea level, Part 3: Relative changes of sea level from coastal onlap//PAYTON C E. Seismic stratigraphyapplications to hydrocarbon exploration. AAPG Memoir 26, 1977: 63-81.

|

| [25] |

RAMSAYER G R. Seismic stratigraphy, a fundamental exploration tool. Offshore Technology Conference, Houston, 1979, 18591867. |

| [26] |

HART B, SARZALEJO S, MCCULLAGH T. Seismic stratigraphy and small 3D seismic surveys. The Leading Edge, 2007, 26(7): 876-881. DOI:10.1190/1.2756867 |

| [27] |

ZHONG G F, LI Y L, WU F R, et al. Identification of subtle seismic sequence boundaries by all-reflector tracking method, SEG Technical Program Expanded Abstracts, 2010: 1545-1549.

|

| [28] |

WU M J, ZHONG G F, LI Y L, et al. All-reflector-trackingbased 3D seismic sequence analysis for shale gas reservoir prediction:case study from the lower Silurian Longmaxi Formation, southern Sichuan Basin, southwest China. SEG Technical Program Expanded Abstracts, 2012, 1-5. |

| [29] |

杨占龙, 刘化清, 沙雪梅, 等. 融合地震结构信息与属性信息表征陆相湖盆沉积体系. 石油地球物理勘探, 2017, 52(1): 138-145. YANG Z L, LIU H Q, SHA X M, et al. Terrestrial lacustrine basin depositional system characterization with seismic structure and attributes information fusion. Oil Geophysical Prospecting, 2017, 52(1): 138-145. |

| [30] |

YANG Z L, SHA X M. An analytical method combining seismic structure and attributes with applications for characterizing depositional systems in lacustrine basins. SEG Technical Program Expanded Abstracts, 2017, 1970-1975. |

| [31] |

杨占龙, 肖冬生, 周隶华, 等. 高分辨率层序格架下的陆相湖盆精细沉积体系研究:以吐哈盆地西缘侏罗系-古近系为例. 岩性油气藏, 2017, 29(5): 1-10. YANG Z L, XIAO D S, ZHOU L H, et al. Depositional system of lacustrine basins within high-resolution sequence framework:a case of Jurassic to Paleogene in western Turpan-kumul Basin. Lithologic Reservoirs, 2017, 29(5): 1-10. DOI:10.3969/j.issn.1673-8926.2017.05.001 |

| [32] |

肖冬生, 杨占龙. 吐哈盆地台北凹陷西缘油气成藏过程主控因素及成藏模式. 中南大学学报(自然科学版), 2013, 44(2): 679-686. XIAO D S, YANG Z L. Controlling factors and accumulation model of hydrocarbon accumulation in western Taibei Sag, Turpan-Hami Basin. Journal of Central South University(Science and Technology), 2013, 44(2): 679-686. |

2019, Vol. 31

2019, Vol. 31