2. 中国石油青海油田分公司勘探开发研究院, 甘肃 敦煌 736202

2. Research Institute of Exploration and Development, PetroChina Qinghai Oilfield Company, Dunhuang 736202, Gansu, China

速度是非常重要的地震弹性参数,涉及到地震资料处理、解释、反演等多个环节[1-3],地震速度分析与建模是获取叠前时间偏移或深度偏移成像高保真度、高信噪比和高分辨率剖面的关键[4-6],地震处理成像的质量依赖于速度-深度地质模型的精度[7],因此提高地震预测速度的精度,对低幅度构造解释、地震油气异常检测、储层地震反演、精细时深转换有着重要意义[8-10]。速度还是联系地震与钻井资料的纽带,常规速度场是利用测井或地震速度谱数据转换得到的,它采用一种平均速度变速成图法建立地震资料处理速度场,沿层提取平均速度场及校正[11-13],但只对井点附近的区域校正相对准确,井控精度高,远离井的区域误差较大,易造成构造变形[14-17],而且常规处理速度谱扫描拾取的速度解释点少,不能精细反映储层速度空间变化特征[18-19]。

Landmark软件的TDQ模块速度分析采取井间线性内插法,但只适用于构造、岩性变化比较简单的地区。Paradigm的Explorer速度分析模块是以不同地层倾角、层速度为外漂条件,综合考虑空间的偏移量情况,沿层提取均方根速度、层速度并建模,结合测井分层数据进行整体深度域校正成图,但受计算机技术条件的局限性,还无法彻底消除地震与测井速度间的误差[20-22]。

针对地震速度空间变化快、预测精度低以及测井资料控制范围有限等难题,充分利用三维地震数据空间分布密的特点,加密地震速度分析解释拾取更多数据点,提出一种测井声速与地震速度相互转换的高精度速度分析方法,通过分析地震速度敏感时窗转换步长,采用井震结合分层校正法,提高地震处理高密度速度解释的精度,克服速度误差积累对构造形态的影响,以期为精细时深转换、储层反演低频模型提供精细的速度模型,对井分布不均、地层较陡、速度横向变化快的区域进行速度预测。

1 叠前道集井震联合高精度速度预测 1.1 叠前道集连续均方根速度预测基本原理叠前地震道集连续均方根速度预测充分利用叠前地震道集数据在时空上有关地震振幅及传播特征信息,通过地震旅行时构建低频速度模型与地震数据转换的速度或相对阻抗的中频信息进行融合,实现在已知测井声速的质量控制下利用多种信息构建高精度的速度模型。

要实现叠前地震道集连续均方根速度预测并得到较为精细的层速度模型,在速度谱分析的基础上,利用地震资料速度分析进行高密度解释样点拾取,根据均方根速度定义以及层速度Dix公式,推导出均方根速度与层速度之间的关系[23]

| $ t_{n} v_{\mathrm{R}, n}^{2}-t_{n-1} v_{\mathrm{R}, n-1}^{2}=\mathrm{d} t v_{n}^{2} $ | (1) |

式中:vR, n为第n层的地震均方根速度,m/s;tn为第n层的地震波传播时间,ms;dt为均方根速度的采样间隔,ms;vn为第n层的层速度,m/s。

其次,通过预测数据道的变化提取不同的标准道与该道周围地震道数据的差异性,以此可获得连续均方根速度及低频层速度模型。根据平均速度的定义,推导出由平均速度求取层速度的公式

| $ t_{n} v_{a v, n}-t_{n-1} v_{a v, n-1}=\mathrm{d} t v_{n} $ | (2) |

式中:vav, n为地表或地震基准面(时间0 ms)到第n层底的平均速度,m/s。

由式(2)可知,使用不同时间采样间隔dt计算可得到不同尺度、不同频段的层速度。

由式(1),(2)可知,通过均方根速度和平均速度可预测得到层速度,连续均方根速度公式推导如下[24]:

| $ t_b^2 = t_0^2 + \frac{{x_b^2}}{{{v_{\rm{R}}}^2}} $ | (3) |

| $ t_m^2 = t_0^2 + \frac{{x_m^2}}{{{v_{\rm{R}}}^2}} $ | (4) |

式中:tb,tm为速度分析两点双程时间,ms;xb,xm为tb,tm时刻所对应的偏移距,m;t0为偏移距为0 m时自激自收的双程旅行时间,ms。

式(4)与式(3)相减

| $ t_m^2 - t_b^2 = \frac{{x_m^2 - x_b^2}}{{{v_{\rm{R}}}^2}} $ | (5) |

| $ {v_{\rm{R}}}^2 = \frac{{x_m^2 - x_b^2}}{{t_m^2 - t_b^2}} $ | (6) |

令:

| $ {v_{\rm{R}}}^2 = \frac{{\Delta {x_m}\left( {2{x_b} + \Delta {x_m}} \right)}}{{\Delta {t_m}\left( {2{t_b} + \Delta {t_m}} \right)}} $ | (7) |

式中:Δx为道间距,m。

由式(7)可知将常规时距曲线计算方法改进为空间任意两点求取均方根速度数据的计算方法,可以提高地震速度空间信息的计算精度。

常规地震速度分析是利用地震道集能量团及相关性,实现地震成像速度谱解释,可求取叠加速度模型,而后续叠前深度偏移处理需要层速度模型,叠前时间偏移需要均方根速度模型,因此均方根速度数据体也是下一步精细速度分析的基础。

1.2 连续均方根速度预测具体实现过程连续均方根速度预测的输入数据包括:①叠前地震处理CRP道集数据,包括叠前时间或深度偏移,以逆时偏移输出为优,以未动校的道集为首选,同时道头内需要包含方位和大地坐标等信息;②输入均方根速度(具有一定精度的叠前时间偏移速度);③质量控制需要关键井的声波时差数据。

连续均方根速度输出数据包括:①连续均方根速度,从浅层到深层连续速度变化,逐点采样提取;②低频宽带层速度,可用于叠前资料处理逆时偏移继续迭代,也可用于叠前地震反演的初始速度模型,是提高地震速度预测的基础。

连续均方根速度预测具体实现的关键步骤如下:

(1) 选取标准道

根据参考地震资料处理均方根速度vR或平均速度vav可近似计算当前点入射角及反射角θ

| $ H=\frac{v_{a v} t_{0}}{2} $ | (8) |

| $ X=H \tan \theta $ | (9) |

| $ X=\frac{t_{0} v_{a v} \tan \theta}{2.0} $ | (10) |

式中:H为地层埋藏深度,m;vav为地层平均速度,m/s;X炮检距,m。

(2) 地震数据重采样

由于地震数据取样受时间采样率的影响,速度预测需小时窗采样率的地震数据,重采样有利于求取更为精细的连续速度数据,提取每一时刻的标准道(T/2~T),加密采样到(0.125 ms或0.250 ms)。

(3) 确定关键参数

① 在对地震数据每个数据点滑动提取半个波长内的资料时,将预测道作为中心标准道,上下滑动时窗和双向移动道数,提取标准道附近地震数据的差异,同时在数据边界中加入镶边余弦平方的窗函数,消除边界对整体波形的影响;②将加密采样后的标准道与标准道附近的地震道滑动相关,求取不同道、不同时间对应的相关系数K、滑动时间Δtm以及道对应的移动距离Δxm;利用相关系数K的大小判识、优选高质量地震数据,有利于波形特征分析,可以为式(3)计算提供变化的滑动时间Δtm以及滑动道对应的移动距离Δxm。

(4) 预测均方根速度

① 对某道地震数据从上到下滑动,逐个地震数据样点计算重复以上步骤,得到不同的xb和tb参数,即为标准道对应的当前偏移距及当前预测的时间位置,通过式(7)可得到每个标准道每个样点的均方根速度vR2的预测结果;②为提高分析数据的精度,剔除与标准道相关系数K小于80%或某个门槛值的无效点;③确定每一个点的xb和tb信息,通过式(7)计算得到vR2结果,剔除大于vRmax和小于最小值vRmin的异常数据点,求取满足相关系数和离模型道远近的数据点预测的均方根速度的平均值。

(5) 计算层速度

从浅层到深层逐点计算求取层速度vn,根据研究区速度合理范围内最大层速度vmax,最小层速度vmin,剔除不满足条件vmin < vn < vmax的数据点,重新计算vR2;对满足以上计算层速度条件的结果输出vR2 t,通过式(1)计算得到较为精细的层速度vn数据体。

由以上步骤可知,通过叠前道集连续均方根速度预测可得到的层速度vn数据体,和以前用于速度预测的数据体有所不同,该方法是一种全新高精度的连续速度预测方法,速度预测结果可作为较为精细的低频层速度模型。

1.3 井震联合速度转换精度分析及校正在叠前道集均方根速度预测的基础上,结合测井资料通过测井声速向均方根速度、均方根速度向层速度以及地震均方根速度向层速度相互转换,分析速度的转换敏感时窗,优选地震精细速度处理分析最小时窗,提高地震高密度速度分析解释能力和预测精度,最大限度提高地震均方根速度的利用空间,实现高精度层速度预测。

该方法的关键步骤是利用测井声速和地震均方根速度相互转换来实现精细的层速度建模,提出的精细速度转换时窗函数对均方根速度转换层速度影响大,通过加密地震速度空间解释拾取点数,提高层速度转换的精度。

具体实现步骤如下:

(1) 选择研究区内有代表性的、井段长的井从浅到深全井段时深标定,建立反映全区速度变化的标准单井时间模型,然后对各层段进行分析,作为全区标准的速度模型。

(2) 地震资料处理可提供地震成像均方根速度,试验测试选定最佳的转换时窗,提高均方根速度转换层速度、薄层速度的精度,通过地震均方根速度数据空间插值可得到每一地震道的均方根速度数据,通过式(1)转换及插值,可得到每一道层速度数据体。

(3) 分层校正测井声速、地震层速度间误差,在解释层位约束下从浅到深逐层提取分析单井上声速和井旁地震预测层速度间的误差,采取误差与标准测井声速比值法并平面插值,对每个层段的地震层速度数据体进行校正,逐层加以完成。

(4) 将分层校正的地震层速度数据体与单井声速进行对比,通过提取井附近单点速度模型数据与已知井的速度对比误差分析,评价测井-地震层速度预测的效果。

(5) 在分层校正地震层速度数据体的基础上,沿层提取转换平均速度,通过式(2)采用平均速度与t0时间的乘积计算得到初始的深度数据,结合钻井分层数据采取多次迭代高频误差校正的方法,更好地保留构造变化的细节,最终实现平面数据精细构造成图。

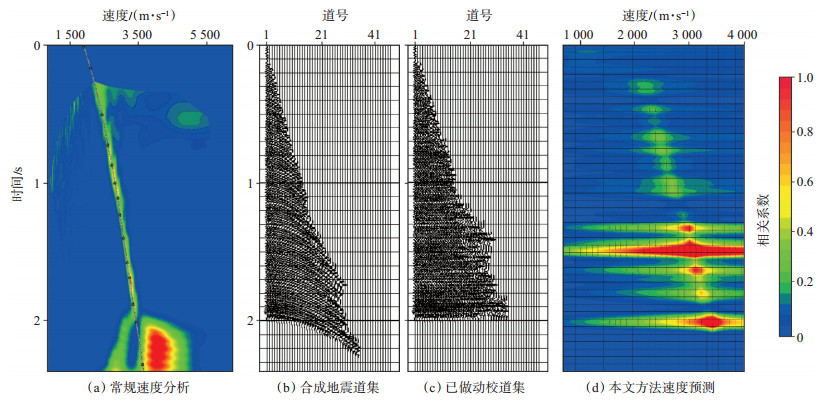

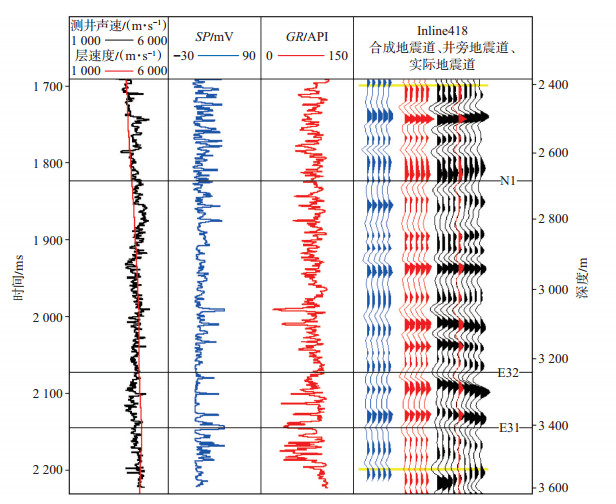

2 技术应用实效以柴达木盆地大连片工区速度分析为例,为验证连续均方根速度预测的效果,制作了单井合成地震道集模型(图 1),用相同的测井数据[图 1(a)],采用不同的方法正演模拟,研究叠前道集模型地震波形的速度特征。从商业软件合成道集[图 1(b)]可看出,在远道及大入射角处噪音较严重,而采用该方法正演模拟的模型[图 1(d)],反射特征较为明显,效果较为理想。采用50 Hz雷克子波正演合成井旁叠前道集模型[图 1(c),(d)],从有无横波资料参与模拟的AVO道集对比来看,本次合成AVO道集数据效果较理想,在有横波资料约束下不同道集的能量特征有差异。

|

下载eps/tif图 图 1 叠前地震AVO道集分析 Fig. 1 Prestack seismic AVO gather analysis |

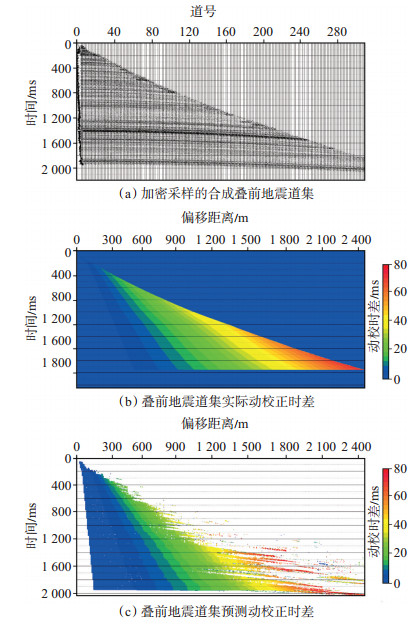

为研究叠前地震道集速度空间变化特征,在合成叠前地震道集上通过动校时差与偏移距的差异性分析可预测得到均方根速度[图 2(a)]。从叠前地震道集动校分析来看[图 2(b),(c)],通过速度分析动校后,道集同相轴被拉平,可准确求取地震均方根速度。从预测结果[图 2(a),(d)]的对比分析来看,图 2(d)为本方法叠前连续速度分析预测的结果,浅层和深层速度预测相干分析能量较为集中,整体效果更好。

|

下载eps/tif图 图 2 叠前地震道集相干速度预测 Fig. 2 Coherent velocity prediction of prestack seismic gathers |

式(7)中有2个非常重要的参数:地震道时间变化和偏移距差。为了进一步证实地震道集速度预测的敏感性,对地震道间距加密采样,一般道间距为20 m,加密4倍,可采样到5 m,对合成叠前地震道集加密采样处理[图 3(a)],在大偏移距远道的正演地震信息变化较大,对比叠前道集相关动校时差,预测校正时差存在较大误差,但整体预测效果较理想。

|

下载eps/tif图 图 3 叠前道集相关动校时差对比 Fig. 3 Comparison of moveout correction time difference of prestack gathers |

对比分析叠前地震道集预测均方根速度与实际测井声速转换均方根速度,绝对误差在±42 m/s以内[图 3(c)],地震预测均方根速度与实际测井声速转换均方根速度相对误差在±2%以内,虽有一定的预测效果,但由于层速度预测对均方根速度的精度要求高,均方根速度微小的变化,可能引起较大的层速度变化。因此需在时空上加密采样均方根速度点,进一步提高均方根速度预测的精度。

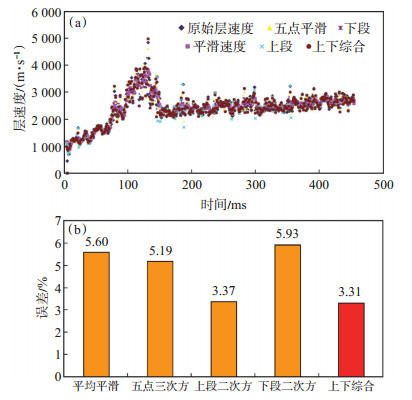

对比使用二次曲线“321”权重法、三次样条、采样定理以及波形约束等不同的插值方法,图 4为不同方法的均方根速度预测误差对比分析,其中综合预测的误差最小,在提高地震均方根速度预测精度的同时,也要提高均方根速度转换层速度的精度。2.1工区建立以及数据处理解释通过地震均方根速度预测与测井声速预测效果分析,同时采用井震联合高精度速度预测分析方法,提高地震层速度建模的精度。

|

下载eps/tif图 图 4 不同方法内插均方根速度后转换的层速度(a)及其误差对比(b) Fig. 4 Layer velocity converted from RMS velocity interpolated with different methods (a) and its error comparison (b) |

柴达木盆地XN大连片工区内有100多口井,优选全区有代表性、井段较完整的井24口,较好地反映了全区速度变化的情况,综合考虑了高程、基准面变化等因素,结合大套的分层对各层段标定情况进行分析,最后选定井震标定好,且声波长、测井曲线齐全的井作为全区的时间域单井标准速度模型,建立24口全井段时深关系标定的单井模型。通过把24口井放在同一色标范围里彩色显示,更好检查测井环境校正效果,可反映全区速度从浅到深的变化规律,将深度域的测井资料转换为单井标准时间域模型,曲线特征纵横向变化规律较为合理。最终得到单井标准速度模型,为下一步时间域地震速度空间预测打下数据基础。

2.2 测井地震联合速度数据转换分析地震资料成像处理的均方根速度彩色显示如图 5所示,地震道集均方根速度是地震资料处理人员运用资料处理软件得到的地震速度,解释拾取速度控制点不多,精度也不高,必须采用地震速度与测井声速相结合的方式来完成。

|

下载eps/tif图 图 5 地震成像处理的均方根速度彩色显示图 Fig. 5 Color display of RMS velocity of seismic imaging processing |

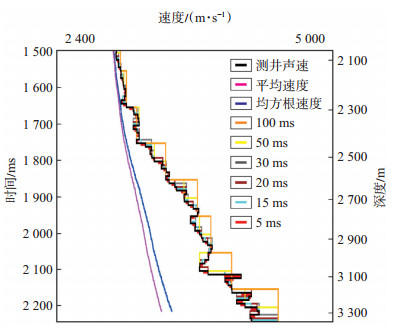

图 6中蓝色曲线为测井声速转换均方根RMS速度曲线,深红色曲线为测井声速转换平均速度曲线。将原始测井声波时差(黑色曲线)转换为层速度,通过不同的转换步长(10 ms,15 ms,20 ms,30 ms,50 ms,100 ms)分别得到不同的层速度预测结果。从测井声速转换均方根速度敏感时窗分析来看,灰色曲线为时窗10 ms的转换的结果,不稳定,且出现奇异值。桔色和黄色曲线为较大时窗参数转换的结果,也出现异常值,其中时窗15~20 ms对应的紫色和黄色曲线的结果较为适中,均方根速度转换的层速度结果与原始测井声速接近,同时对地震均方根速度转换层速度曲线特征也反映出此规律,因此选定转换最佳时窗为15~20 ms,对地震速度转换精度提高显得尤为重要。采取式(1)转换及插值分析,每一道的均方根速度数据体可转换得到层速度,因为地震速度谱解释在纵向上人为解释点较少,通过速度加密解释点及线道加密分析转换,即可得到精细地震均方根速度转换层速度数据体;通过井点分析,相互转换确定最佳的速度转换时窗,随后校正误差,建立较准确、有一定精度的层速度数据体。

|

下载eps/tif图 图 6 测井声波与地震均方根速度相互转换时窗步长分析 Fig. 6 Analysis of mutually converted time window step for logging velocity and seismic RMS velocity |

(1) 测井、地震层速度转换分层段速度误差分析

结合井旁地震均方根速度到层速度转换,在地震解释层位约束下从浅到深逐层提取分析单井测井声速和地震层速度间的误差,首先进行平面误差校正分析,提取误差平面校正系数,对整个层段的地震层速度数据加以校正,误差校正采用比值法

| $ sum = \sum\limits_{i = 1}^{nw} {{e^{\frac{{ - dix{{(i)}^2}}}{{acf{{(i)}^2}}}}}} $ | (11) |

| $ acf1 = \frac{{{e^{\frac{{ - dix{{(i)}^2}}}{{acf{{(i)}^2}}}}}}}{{sum}}vel(i) $ | (12) |

式中:nw为井的总个数;sum为预设的总权系数;dix(i)为离第i口井距离的倒数,m-1;i为第i口井;vel(i)为第i口井的测井声速,m/s;acf (i)为第i口井预设的权系数;acf1为应用预测速度校正的权系数。

其次,按照此方法从浅到深逐层完成校正,实现从地表(时间0 ms)—T2,T2—T2p,T2p—T3,T3—T5各层段的误差在各层段加以校正,将分层段的校正系数分层应用到地震预测层速度数据体上,得到相对准确的层速度数据体,采用式(2),将层速度进行时间累计平均速度分析深度误差,即沿层提取转换得到该层的平均速度,利用平均速度与t0时间的乘积得到初始的深度数据,结合钻井分层采取多级迭代的高频误差校正方法,更好地保留构造的横向变化细节,预测效果较理想。图 7为0 ms—T2,T2—T2p,T2p—T3,T3—T5各个层段的校正系数平面涂。

|

下载eps/tif图 图 7 T2,T2 p,T3,T5比值法校正量平面图 Fig. 7 Corrected quantity of T2, T2 p, T3, T5 ratio method |

(2) 效果分析

如图 8所示,对比分层校正后的地震层速度数据与已知测井声速可知两者误差小,基本趋势一致,整体速度预测的效果较理想,符合本区的地质规律,较好地反映了本区层速度的变化规律。

|

下载eps/tif图 图 8 柴达木盆地XN大连片工区Y4-1井地震速度转换层速度 Fig. 8 Layer velocity of seismic velocity conversion of well Y4-1 in XN Dalian work area of Qaidam Basin |

从井震联合速度分析整个过程来看,加强多级质量控制、分层速度误差分析、分层预测深度数值校正,以及独具特色的分层预测技术方法和最终高精度的深度构造成图,对均方根速度转换显得尤为重要。

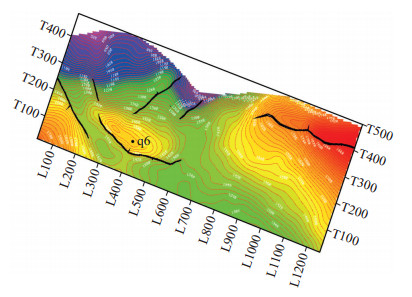

常规时间偏移均方根速度与层速度相互转化的时间步长通常为200 ms左右,步长大就很难得到精细的速度模型,不能反映储层横向变化规律。在实际工区应用效果分析中,通过井震速度分析与研究,对速度处理分析采用最小时间步长为15~20 ms时,其预测效果更为理想,能够提高地震层速度的转换精度。图 9中q6井为时间平面图上的高点,经过时深转换构造高点向左移动,后续的钻探也证实高点向西移动的事实。

|

下载eps/tif图 图 9 柴达木盆地XN大连片工区构造变速平面成图 Fig. 9 Structural change velocity plane mapping in XN Dalian work area of Qaidam Basin |

(1) 叠前地震道集连续速度预测技术适应于非均质储层横向变化地区,提取滑动时间Δtm以及移动偏移距Δxm等敏感参数非常重要,它是提高地震预测层速度精度的基础。

(2) 测井地震速度相互转换步长时窗太小或太大,易造成速度预测误差大,采用测井和地震质量控制各种速度相互转换,确定最佳速度转换步长为15~20 ms,提高了地震薄层速度预测的精度。

(3) 叠前地震道集与测井资料联合速度预测方法适合于井分布不均,地层较陡、横向变化快的地区速度数据相互转换,该项技术有着广阔的应用前景。

| [1] |

雍学善, 余建平, 石兰亭. 一种三维高精度储层参数反演方法. 石油地球物理勘探, 1997, 32(6): 852-856. YONG X S, YU J P, SHI L T. A three-dimensional high-precision reservoir parameter inversion method. Oil Geophysical Prospecting, 1997, 32(6): 852-856. DOI:10.3321/j.issn:1000-7210.1997.06.011 |

| [2] |

雍学善, 刘全新, 卫平生, 等. 砂泥岩薄互层储层预测的难点与对策. 天然气工业, 2005, 25(增刊B): 96-100. YONG X S, LIU Q X, WEI P S, et al. Difficulties and countermeasures to predict reservoirs with thin sand-shale alternating layers. Nature Gas Industry, 2005, 25(Suppl B): 96-100. |

| [3] |

杜斌山, 贺振华, 曹正林, 等. 地震地质多信息融合的井震标定方法研究. 天然气地球科学, 2009, 20(2): 254-258. DU B S, HE Z H, CAO Z L, et al. Research on seismic calibration method for multi-information fusion of seismic geology. Natural Gas Geoscience, 2009, 20(2): 254-258. |

| [4] |

于彩霞, 赵惊涛, 王真理. VTI介质快速偏移速度分析. 石油地球物理勘探, 2013, 48(5): 688-693. YU C X, ZHAO J T, WANG Z L. VTI media fast offset speed analysis. Oil Geophysical Prospecting, 2013, 48(5): 688-693. |

| [5] |

常丁月, 张才, 胡天跃. 多聚焦叠加方法述评. 石油地球物理勘探, 2017, 52(5): 1103-1111. CHANG D Y, ZHANG C, HU T Y. Review of multi-focus superposition method. Oil Geophysical Prospecting, 2017, 52(5): 1103-1111. |

| [6] |

赵玲芝, 谷跃民, 张建中. 多信息融合的近地表速度建模技术及应用. 石油地球物理勘探, 2017, 52(1): 34-41. ZHAO L Z, GU Y M, ZHANG J Z. Near-surface velocity modeling technology and application of multi-information fusion. Oil Geophysical Prospecting, 2017, 52(1): 34-41. |

| [7] |

秦宁, 王延光, 杨晓东, 等. 基于角道集剩余曲率分析的层析速度建模. 石油地球物理勘探, 2015, 50(1): 61-66. QIN N, WANG Y G, YANG X D, et al. Chromatographic velocity modeling based on residual curvature analysis of corner sets. Oil Geophysical Prospecting, 2015, 50(1): 61-66. |

| [8] |

马彦彦, 李国发, 张星宇, 等. 叠前深度偏移速度建模方法分析. 石油地球物理勘探, 2014, 49(4): 687-693. MA Y Y, LI G F, ZHANG X Y, et al. Analysis of modeling method for prestack depth migration velocity. Oil Geophysical Prospecting, 2014, 49(4): 687-693. |

| [9] |

程玉坤, 刘建红, 周振晓, 等. 速度建模特色技术的实际应用. 石油地球物理勘探, 2017, 52(增刊2): 110-115. CHENG Y K, LIU J H, ZHOU Z X, et al. Practical application of speed modeling features. Oil Geophysical Prospecting, 2017, 52(Suppl 2): 110-115. |

| [10] |

撒利明, 杨午阳, 杜启振, 等. 地震偏移成像技术回顾与展望. 石油地球物理勘探, 2015, 50(5): 1016-1036. SA L M, YANG W Y, DU Q Z, et al. Review and prospect of seismic migration imaging technology. Oil Geophysical Prospecting, 2015, 50(5): 1016-1036. |

| [11] |

杜斌山, 贺振华, 王绪本, 等. 基于地震偶极子波多重积分的初始阻抗模型建立方法. 物探化探计算技术, 2017, 39(1): 71-80. DU B S, HE Z H, WANG X B, et al. Initial impedance model establishment based on the seismic dipole wavelet and multiple integral methods. Computing Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration, 2017, 39(1): 71-80. DOI:10.3969/j.issn.1001-1749.2017.01.11 |

| [12] |

杜斌山, 贺振华, 雍学善, 等.波形与走时联合初始阻抗模型建立方法研究.天津: 中国石油学会物探技术研讨会, 2017: 1048-1051. DU B S, HE Z H, YONG X S, et al. Research on the establishment of initial impedance model for waveform and travel time. Tianjin: China Petroleum Institute Geophysical Technology Seminar, 2017: 1048-1051. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-SYDQ201704001264.htm |

| [13] |

管文胜, 段文胜, 查明, 等. 利用基于模型的层析速度反演进行低幅度构造成像. 石油地球物理勘探, 2017, 52(1): 87-93. GUAN W S, DUAN W S, ZHA M, et al. Low-amplitude structural imaging using model-based tomographic velocity inversion. Oil Geophysical Prospecting, 2017, 52(1): 87-93. |

| [14] |

乐友喜, 刘陈希, 问雪, 等. 变速成图速度场随机建模的不确定性分析. 石油地球物理勘探, 2016, 51(4): 714-720. LE Y X, LIU C X, WEN X, et al. Uncertainty analysis of stochastic modeling of variable velocity map. Oil Geophysical Prospecting, 2016, 51(4): 714-720. |

| [15] |

潘宏勋, 方伍宝, 李满树. 南方山前带B区地震速度建模及偏移成像. 石油地球物理勘探, 2013, 48(4): 526-530. PAN H X, FANG W B, LI M S. Seismic velocity modeling and migration imaging of the B-zone in the southern piedmont area. Oil Geophysical Prospecting, 2013, 48(4): 526-530. |

| [16] |

王西文, 刘全新, 苏明军, 等. 多井约束下的速度建模方法和应用. 石油地球物理勘探, 2003, 38(3): 263-267. WANG X W, LIU Q X, SU M J, et al. Method and application of velocity modeling under multi-well constraints. Oil Geophysical Prospecting, 2003, 38(3): 263-267. DOI:10.3321/j.issn:1000-7210.2003.03.010 |

| [17] |

王威. 东北地区须家河组天然气高效成藏模式探讨. 岩性油气藏, 2018, 30(3): 30-37. WANG W. High efficient reservoir accumulation models of natural gas of Xujiahe Formation in northeastern Sichuan Basin. Lithologic Reservoirs, 2018, 30(3): 30-37. |

| [18] |

石战战, 唐湘蓉, 庞溯, 等. 一种基于SC-DTW的叠前道集剩余时差校正方法. 岩性油气藏, 2017, 29(5): 113-119. SHI Z Z, TANG X R, PANG S, et al. Prestack gather residual moveout correction based on shape context and dynamic time warping. Lithologic Reservoirs, 2017, 29(5): 113-119. DOI:10.3969/j.issn.1673-8926.2017.05.013 |

| [19] |

陶帅, 郝永卯, 周杰, 等. 透镜体低渗透岩性油藏合理井网井距研究. 岩性油气藏, 2018, 30(5): 116-123. TAO S, HAO Y M, ZHOU J, et al. Reasonable pattern well spacing deployment of lens lithologic reservoirs with low permeability. Lithologic Reservoirs, 2018, 30(5): 116-123. |

| [20] |

刘文卿, 王孝, 胡书华, 等. 测井与全方位道集联合各向异性参数建模及成像. 岩性油气藏, 2018, 30(6): 86-91. LIU W Q, WANG X, HU S H, et al. Well constrained anisotropic velocity model building based on full-azimuth angle gathers and imaging. Lithologic Reservoirs, 2018, 30(6): 86-91. |

| [21] |

陈国文, 沈亚, 袁云超, 等. 柴西南地区岩性油藏地震评价关键技术方法. 岩性油气藏, 2018, 30(5): 74-81. CHEN G W, SHEN Y, YUAN Y C, et al. Key techniques for seismic evaluation of lithologic reservoirs in southwestern Qaidam Basin. Lithologic Reservoirs, 2018, 30(5): 74-81. |

| [22] |

周鹏, 刘志斌, 张益明, 等. 动校剩余时差处理方法及应用. 地球物理学进展, 2015, 30(5): 2349-2353. ZHOU P, LIU Z B, ZHANG Y M, et al. The processing method and application of the residual moveout NMO. Progress in Geophysics, 2015, 30(5): 2349-2353. |

| [23] |

张建坤, 吴鑫, 方度, 等. 马头营凸起馆二段窄薄河道砂体地震识别. 岩性油气藏, 2018, 30(6): 92-100. ZHANG J K, WU X, FANG D, et al. Seismic identification of narrow and thin channel sandbodies in the member 2 of Guantao Formation, Matouying Uplift. Lithologic Reservoirs, 2018, 30(6): 92-100. |

| [24] |

陆基孟. 地震勘探原理(上册). 东营: 中国石油大学出版社, 1996: 211-222. LU J M. Principles of seismic exploration. Dongying: China University of Petroleum Press, 1996: 211-222. |

2019, Vol. 31

2019, Vol. 31