2. 国家自然科学基金委员会医学科学部, 北京 100085;

3. 北京大学药学院, 北京 100191;

4. 中国医学科学院、北京协和医学院药物研究所, 北京 100050

2. Department of Health Sciences, National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085, China;

3. School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Beijing 100191, China;

4. Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100050, China

药剂学(pharmaceutics) 是研究药物递送系统(drug delivery systems, DDS)、剂型和制剂的设计理论、制备方法、生产技术和质量控制等的一门科学, 其宗旨是制备安全、有效、稳定和使用方便的药物制剂。主要任务: 一是实现药物的给药形式, 即是将原料药制成用于治疗、诊断、预防疾病所需药物剂型和制剂; 二是提高活性化合物成药性与改善药物功效。主要研究内容涵盖: 药剂学基本理论的研究、基本药物剂型的研究、新型递药系统、新技术与新剂型的研发、新型药物辅料的研发、制剂机械和设备的研发等。药剂学分支学科包括: 工业药剂学、物理药剂学、药用高分子材料学、生物药剂学和药物动力学等[1]。

近年来, 化学、生物学、材料学和纳米科学等其他自然科学的发展, 以及与药剂学的相互交叉渗透, 大大推动了药剂学科的发展, 其中最为突出的就是纳米技术在药剂学研究领域的应用。纳米技术常被用于改善药物的溶解性、跨膜转运能力与靶向性, 实现增强药效的目标, 其中生物大分子药物的纳米递送系统业已成为药剂学的研究热点[2]。包含纳米概念的药物递送研究项目在国家自然科学基金(National Natural Science Foundation of China, NSFC) 药剂学科(原申请代码为H3008, 2021年改为H3408) 的申请与资助项目中的比例呈上升趋势(接近90%)。纳米递药系统已成为当前药剂学的热点研究方向。但是, 药剂学领域还有许多其他重要研究方向也同样值得关注[3-7], 如物理药剂学、工业药剂学、生物药剂学与药物动力学等中的许多科学与技术问题亟待解决。本文对近20年来, NSFC在药剂学领域基于非纳米技术研究项目(以下简称非纳米项目) 的资助情况进行了统计与分析, 以期为药剂学科研人员研究方向的选择提供借鉴与参考。

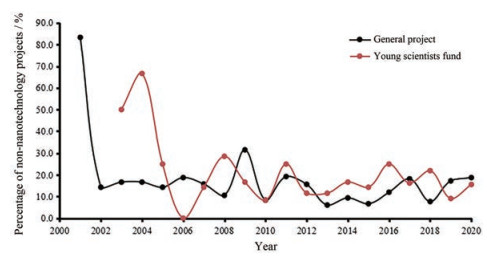

1 NSFC资助药剂学非纳米研究项目概况表 1与表 2分别为2001~2020年NSFC在药剂学科立项资助的面上项目与青年科学基金项目(以下简称青年项目) 总数及非纳米项目数。图 1为近20年药剂学科中非纳米项目占立项项目的百分比变化情况。由图可见, 面上项目与青年项目中非纳米项目占比分别于2002年和2005年呈断崖式下降, 此后一直在15%左右波动。

| Table 1 Numbers of the general projects funded by National Natural Science Foundation of China (NSFC) in pharmaceutics from 2001 to 2020 |

| Table 2 Numbers of the young scientists funds funded by NSFC in pharmaceutics from 2003 to 2020 |

|

Figure 1 Percentage of non-nanotechnology projects in the general projects and the young scientists funds funded by NSFC in pharmaceutics from 2001 to 2020 |

根据2014~2020年NSFC药剂学科面上项目与青年项目的申请数量, 分别统计了其中纳米项目与非纳米项目的资助率(表 3), 发现非纳米项目尽管资助项目数量不多, 但由于申请数量也相对较少, 资助率反而明显较高。面上项目与青年项目中纳米项目的平均资助率分别为20.2%与19.6%, 而非纳米项目的平均资助率则分别为32.8%与24.4%。

| 表 3 Funding rates of the projects funded by NSFC in pharmaceutics from 2014 to 2020 |

物理药剂学是应用物理化学的基本原理、方法和手段研究药物剂型设计与制备工艺的一门理论学科[8]。NSFC在药剂学科资助了较多物理药剂学方向的项目, 包括: ①药物物理化学参数测定方法研究, 如“药物临界相对湿度的理论及测定方法研究” (2009年, 面上项目)、“采用新型剪切实验法建立医药粉体流动性评价体系的研究” (2011年, 青年项目) 和“药物溶液渗透压的理论及测定方法研究” (2012年, 面上项目); ②药物晶体学研究, 如“无定型药物共晶的结晶行为及机理研究” (2014年, 青年项目)、“药物-高分子-水的分子间相互作用, 及其对非晶固体分散体的物理稳定性、溶出效果和生物利用度的影响” (2015年, 面上项目)、“聚乙二醇在难溶性药物共晶合成中的作用及其溶解机制研究” (2017年, 青年项目) 和“无定形药物固体分散体的分子运动性和结晶动力学机制研究” (2018年, 面上项目); ③药物稳定性研究, 如“固体药物湿度稳定性试验的理论及方法研究” (2001年, 面上项目)、“药物对氧稳定性试验的理论及方法研究” (2004年, 面上项目)、“程序变湿变温药物稳定性试验理论及方法的深入研究” (2005年, 面上项目)、“蛋白质药物溶液稳定性的试验方法与理论基础” (2009年, 面上项目) 和“基于蛋白质聚集体指标调控的蛋白质溶液稳定性研究” (2016年, 面上项目); ④物理药剂学在制剂设计中的应用, 如“构建‘mAb物理药剂学分类系统’以指导mAb制剂的合理和高效设计” (2017年, 面上项目)。由于物理药剂学的研究对物理与化学专业背景要求较高, 目前专注于该领域的学者较少, 导致尽管其为药物制剂研发与生产的重要理论基础, 但总体发展较缓慢。除了围绕小分子药物与普通剂型, 还有必要针对生物大分子药物及新型给药系统开展更多、更深入的物理药剂学研究。

2.2 工业药剂学工业药剂学是研究药物剂型及制剂的理论、生产制备技术和质量控制的综合性应用技术学科[9]。因为其更侧重应用研究, NSFC在药剂学科资助的工业药剂学方向项目较少, 且多为青年项目, 如“水溶性热敏药物超细化处理工艺基础研究” (2004年, 青年项目)、“聚电解质逐层组装的自膨胀微凝胶脉冲释放系统的研究” (2008年, 青年项目)、“微粒制剂干法包衣过程中聚合物粒子包覆及成膜过程研究” (2011年, 青年项目)、“基于超细微粒制备技术的微粒成丸机制研究及其在微丸片中的应用” (2012年, 青年项目)、“溶胀型脉冲释药系统的包衣受力分析和有限元爆破模拟” (2014年, 青年项目)、“基于微射流喷雾干燥技术制备缓控释微粒的成型及释药机制研究” (2015年, 青年项目) 和“基于不相容熔融共混物的‘固态乳剂’设计及其提高固体分散体物理稳定性机制研究” (2016年, 青年项目)。目前, 新型给药系统的开发与应用越来越受到关注, 其生产制备过程中的诸多“瓶颈”问题亟需通过工业药剂学研究来解决, 如何开展兼具应用价值与理论意义的相关基础研究值得深入探讨。

2.3 生物药剂学与药物动力学生物药剂学是研究药物及其剂型在体内的吸收、分布、代谢与排泄过程, 阐明药物的剂型因素、机体的生物因素与药物效应三者之间相互关系的科学。药物动力学是应用动力学原理与数学处理方法, 研究药物在体内的吸收、分布、代谢与排泄过程量变规律的学科[10]。生物药剂学与药物动力学是药剂学的传统分支学科, 其中的药物动力学逐渐发展为“药物代谢和药物动力学”学科, NSFC专门为其设立了申请代码(原为H3110, 2021年改为H3510)。NSFC在药剂学科资助的生物药剂学与药物动力学方向项目, 主要包括: ①药物转运生理屏障模型的构建与应用, 如“利用组织工程皮肤研究药物透皮吸收及代谢” (2002年, 面上项目); “药物透皮吸收的皮肤免疫屏障研究” (2005年, 面上项目); “In silico/In vitro偶联ACAT生理模型筛选药物及其制剂的生物利用度/生物等效性” (2011年, 面上项目); “鼻腔M细胞体外模型的建立及其在鼻腔给药研究中的应用” (2016年, 青年项目); “基于肠道菌-Caco-2细胞串联培养的口服吸收屏障模型的构建及其初步应用研究” (2018年, 青年项目) 和“嵌有p-糖蛋白的聚合物平面仿生膜的构建与性能研究” (2019年, 青年项目); ②药物跨膜转运机制研究、辅料对药物转运的影响及给药系统的构建, 如“抑制小肠P-gp药泵和/或CYP3A4药酶作用的药用辅料与药物生物利用度关系研究” (2005年, 面上项目)、“药用辅料促进肠道Pept1转运作用及其机制研究” (2009年, 青年项目)、“辣椒素结肠最适吸收的转运机制及对肠道区段释药系统构建的评价” (2011年, 面上项目)、“基于药物皮肤滞留和渗透的经皮吸收生物药剂学分类系统的建立及分子机制研究” (2018年, 青年项目)、“天麻素肠吸收、跨越血脑屏障的转运机制研究及其时辰给药系统的设计” (2019年, 面上项目)、“聚丙烯酸凝胶与肠道黏液的界面相互作用对药物释放和吸收的影响” (2020, 面上项目) 和“口服制剂常用辅料对药物经肠道吸收“性别差异”影响的研究” (2020年, 青年项目); ③药物新剂型的药物动力学研究, 如“药物新剂型体内动态行为的数学表征和应用” (2003年, 面上项目)、“个体化间质化疗用多柔比星原位凝胶在肿瘤内药动学数学模型的研究” (2008年, 青年项目)、“基于脱卷积原理和时辰给药同步丹参主成分体内过程的多元释药系统构建及其量化整合研究” (2014年, 面上项目); “GIS模型偶联RPeff-PBPK模型预测PepT1底物及其制剂的药动学性质” (2016, 青年项目) 和“基于存余粒子实时监测的固体药物体内溶出过程研究” (2019, 面上项目)。生物药剂学研究新模型与新方法的构建, 药物转运新机制与新规律的发现及相应药物递送策略的设计与应用, 以及新型给药系统的体内药物动力学研究[11], 仍将是今后生物药剂学与药物动力学的主要研究方向。

2.4 经皮给药系统研究经皮给药系统是药物经由皮肤吸收进入人体血液循环并达到有效血药浓度, 实现疾病治疗或预防的一种给药系统。目前, 经皮给药的主要策略有经皮吸收促进剂与微针给药[12]。NSFC在药剂学科资助的经皮给药系统研究项目也主要围绕这两大方向: ①促透剂的筛选与作用机制研究, 如“l-香芹醇酯类衍生物经皮促透作用的可逆性及其机制研究” (2009年, 面上项目)、“Ca2+及其通路参与透皮吸收促进剂薄荷醇促透的机制研究” (2010年, 面上项目)、“两亲性经皮促透剂薄荷醇修饰物酯的结构优化及促透机制研究” (2011年, 面上项目)、“利用前体药物和离子导入协同策略促进3-羟基苯二氮䓬类化合物透皮递送研究” (2016年, 青年项目)、“具有促渗透立体选择性手性萜品醇酯的构建及其作用机制研究” (2016年, 青年项目)、“分子间相互作用对经皮给药贴剂的释药特性及生物黏附性的影响机制及分子基础的研究” (2017年, 面上项目)、“经皮给药系统中脂肪酸类促透剂进出角质层的动态行为及其机制研究” (2017年, 青年项目)、“胆碱类离子液体对表皮超微结构的影响及其促渗分子机制研究” (2020年, 青年项目) 和“经皮吸收贴剂中两亲性化学促透剂的促透动力学及其机制研究” (2020年, 青年项目); ②微针经皮给药系统研究, 如“用于蛋白多肽药物透皮给药的相转化水凝胶微针贴膜的优化设计的研究” (2011年, 面上项目)、“经皮递释蛋白多肽类药物的可溶微针制备和优化基础理论体系的构建” (2015年, 青年项目)、“相转化微针血糖连续监测贴剂及其用于胰岛素精准给药的研究” (2016年, 面上项目)、“基于粉体的核壳型可溶微针构建及其经皮给药性能研究” (2017年, 青年项目)、“基于增强增韧复合效应定向构建微针递药系统及其增效机制研究” (2018, 青年项目) 和“基于星形聚赖氨酸的可溶性微针贴片构建及其用于高效治疗皮肤感染的研究” (2018年, 青年项目)。经皮给药系统具有可避免肝脏首过效应、长时间维持恒定的血药浓度和患者用药依从性好等诸多优点, 且相对容易实现产业化, 近几十年来一直都是药剂学领域研究与开发的热点之一。除了上述的经皮吸收促进剂与微针给药, 还有很多经皮给药策略值得深入探索, 如离子导入、超声导入和电穿孔技术等, 生物大分子药物的经皮给药系统也因其良好的应用前景而备受关注。

2.5 植入给药系统研究植入给药系统是指药物与辅料制成的供植入体内的无菌制剂。该研究方向主要是设计制备具有缓控释作用且生物相容性好的生物材料, 应用于各类植入给药, 如“自组装有机原位注射植入凝胶长效传递系统的研究” (2007年, 面上项目)、“一种新型多功能药物控释高分子食道支架及其介导局部磁热、化疗协同精准治疗食管癌” (2017年, 面上项目)、“溶致液晶关节腔递药系统及其对关节保护机制的研究” (2017年, 面上项目)、“安全高效治疗脊髓损伤的新型复合载药埋植体系的构建与评价” (2019年, 面上项目) 和“微创介入法实现圆筒支架状紫杉醇植入剂靶向食道肿瘤长期缓释药物及其高效低毒抗肿瘤的研究” (2020年, 面上项目)。植入给药在临床上的应用很广泛, 如妇科、骨科、肿瘤科、和口腔科等。除了研制新型缓控释植入材料, 针对某些不宜采用常规方式给药的疾病, 设计植入给药系统, 并开展相关评价与机制研究也很有意义。

2.6 吸入给药系统研究吸入给药系统是指药物经特殊装置从呼吸道吸入的一种给药系统。尽管吸入制剂已被广泛应用, 仍存在诸多问题需要解决, 相关基础研究也十分必要, 如“定量吸入制剂中微粒分散性和药物释放速度研究” (2004年, 青年项目)、“干粉吸入剂二元载体表面微结构的定向构建及其增效机制的研究” (2016年, 面上项目)、“干粉吸入剂可控多孔化载体的成型机制及其增效机制研究” (2017年, 青年项目)、“磷脂类载体极性微区结构对蛋白质多肽类药物压力定量吸入剂稳定性的影响及其机制研究” (2020年, 面上项目) 和“共载亲水疏水药物干粉吸入剂的定向构建及其增效机制研究” (2020年, 青年项目)。吸入给药作为一种无创给药方法容易被患者接受, 制备方法也不太复杂, 但由于呼吸道给药影响因素较多, 关于吸入给药系统质量的评价与控制较关键, 是此类研究的难点与热点。

2.7 跨膜转运前体药物研究前体药物是指药物经过化学结构修饰后得到的在体外无活性或活性较小, 在体内经酶或非酶转化释放出活性药物而发挥药效的化合物, 是药物化学领域的常用策略。NSFC在药剂学科资助的前体药物研究项目主要针对生理屏障(如肠黏膜、血脑屏障) 上的药物转运体设计前体药物, 利用转运体的转运功能增加药物在特定器官的吸收或分布, 从而提高生物利用度以增强药效[13], 如“脑靶向前体药物的研究” (2001年, 面上项目)、“以肠寡肽转运蛋白为靶点的阿糖胞苷拟肽类前药的设计与评价” (2009年, 面上项目)、“靶向肠寡肽转运蛋白去羟肌苷口服前药的研究” (2009年, 面上项目)、“基于连接臂和肠转运器PepT1靶向的齐墩果酸口服前药研究” (2010年, 青年项目)、“LAT1转运体介导的脑肿瘤靶向前药设计合成及靶向作用研究” (2011年, 青年项目)、“PEPT1和VACVase双靶向地西他滨口服前药的设计与评价” (2013年, 青年项目)、“新型肠道OCTN2靶向的程序化生物激活的吉西他滨亲脂化载体前药的研究” (2017年, 面上项目) 和“高效突破胃肠道上皮细胞双侧质膜吸收屏障的智能化前体药物的设计与研究” (2017年, 青年项目)。基于此策略设计前体药物, 成败的关键在于是否对所选转运体的结构与功能、转运机制与影响因素有足够的认知。一旦成功, 前体药物往往较一些复杂制剂更容易实现产业化, 因而也是药物递送研究的重要方向之一。

2.8 其他研究方向近年来, 一些新技术与新方法被应用于药剂学的研究。例如, 中国科学院上海药物研究所的张继稳团队应用同步辐射光源装置, 基于剂型结构研究缓控释制剂的释药机制, 获得了多项NSFC资助项目: “难溶性药物缓控释制剂三维立体释药机制研究” (2012年, 面上项目)、“结构药剂学理论研究: 药物制剂的定量结构及其对药物释放的控制” (2017年, 面上项目)、“物质分布与物质转移: 微丸缓释片的3D释药机制” (2018年, 青年项目) 和“超快速同步辐射动态断层扫描成像技术解析缓控释制剂的释放机制” (2018年, 青年项目)。3D打印技术在药剂学中的应用也是当前的研究热点之一[14], 如“3D打印环境响应型胃滞留给药系统” (2020年, 面上项目) 和“3D打印药物粉液黏结成型机制及微观结构对机械性能和释药行为的影响” (2020年, 面上项目)。此外, 还有学者对药剂学领域一些相对冷门但不可或缺的方向进行了研究, 也是很有意义的探索, 如“小分子对苦味物质真溶液的苦味淬灭研究” (2009年, 面上项目) 和“‘气管味蕾’探索溶液苦味淬灭的规律” (2012年, 青年项目)。在当前鼓励多学科交叉融合的大背景下, 药剂学科的研究思路与方法将被不断拓展, 从而形成更多的研究方向。

3 结语近年来, 基于纳米技术的研究项目在NSFC药剂学科的资助项目中占有相当高的比例。因此, 一些药剂学的科研人员也许认为NSFC似乎更倾向于资助与纳米相关的项目, 使得从事该研究方向的人员越来越多。面上项目申请中非纳米研究项目占比要明显低于青年项目, 甚至某些年份药剂学科的面上项目申请中, 非纳米研究项目占比竟然不足5%。但事实上, 统计发现非纳米研究方向的资助率反而要明显高于纳米研究方向。药物制剂不同于一些电子类产品, 存在明显的更新换代, 尽管已发展至第四代智能给药制剂, 第一代传统的片剂、胶囊剂和注射剂等因生产与使用便捷仍被广泛应用于临床, 第二、三代许多非纳米缓控释制剂的研发与生产过程中依然存在许多“瓶颈”问题制约其上市。因此, 虽然纳米递药系统的研究意义重大, 药剂学很多其他研究方向也同样值得关注。在《2021年度国家自然科学基金项目指南》医学科学九处的“资助领域和注意事项”中提到: 药剂学主要资助物理药剂学、生物药剂学、分子药剂学和工业药剂学, 包括新型药物递释系统和制剂成型的研究及其新理论、新技术和新方法探索, 纳米递药系统的设计要注重其成药性, 并应拓展其在不同疾病领域及给药途径的探索。药剂学科各个研究方向合理均衡发展, 才能更全面地解决本领域的科学问题, 完成药剂学科的专业使命: 制备安全、有效、稳定和使用方便的药物制剂。

作者贡献: 蔡铮负责查阅文献和撰写文章; 贾彩负责相关数据的检索与文章的修改; 王坚成负责文章的修改; 吴镭与张作文负责文章的整体设计、把关与修改等工作。

利益冲突: 作者声明本文内容不存在利益冲突。

| [1] |

He Q, Zhang ZR. Pharmaceutics (药剂学)[M]. Beijing: High Education Press, 2021: 2-5.

|

| [2] |

Wu CS, Wang JC, Cai Z, et al. Analysis of projects funded by National Natural Science Foundation of China (NSFC) in the field of nanotechnology from 2001 to 2016[J]. J Shenyang Pharm Univ (沈阳药科大学学报), 2018, 35: 1069-1075. |

| [3] |

Zhang ZR, He Q. Research progress of pharmaceutics[J]. Chin Pharm J (中国药学杂志), 2001, 36: 10-13. |

| [4] |

Wu L, Zhang Q, Yang XC. A brief introduction to basic concepts and hot points of basic researches on pharmaceutics in China[J]. Chin J Pharm (中国医药工业杂志), 2002, 33: 98-103. |

| [5] |

Wang XQ, Wu L, Zhang Q. The development and problems of basic research of pharmaceutics in China from the application project of National Natural Science Foundation of China[J]. Chin Pharm J (中国药理学通报), 2002, 37: 81-83. |

| [6] |

Wu L, Ping QN, Liang WQ, et al. Fundamental research of pharmaceutics and its priority funding areas in China[J]. Sci Found Chin (中国科学基金), 2003, 17: 25-29. |

| [7] |

Zhou JP, Yao J. Advances on modern pharmaceutics[J]. J Chin Pharm Univ (中国药科大学学报), 2009, 40: 1-7. |

| [8] |

Su DS, Wang SL. Physical Pharmaceutics (物理药剂学)[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2004: 1-3.

|

| [9] |

Zhou JP, Tang X. Industrial Pharmaceutics (工业药剂学)[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2014: 1-3.

|

| [10] |

Liu JP. Biopharmaceutics and Pharmacokinetics (生物药剂学与药物动力学)[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2016: 1161.

|

| [11] |

Wang B, Liu HR, Chen F, et al. Progress in pharmacokinetics of oral transmucosal drug delivery systems[J]. Acta Pharm Sin (药学学报), 2020, 55: 226-234. |

| [12] |

Zheng JM. Transdermal Drug New Formulation (经皮给药新剂型)[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2006: 1-3.

|

| [13] |

Sun J. Drug Transporters (药物转运体)[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2019: 1-3.

|

| [14] |

Chen RX, Wang ZM, Han XL, et al. The principle of drop-on-powder 3D printing and its application and challenge in solid preparation[J]. Acta Pharm Sin (药学学报), 2020, 55: 2862-2868. |

2021, Vol. 56

2021, Vol. 56