| 前驱体对氧化镧粉体形貌结构的影响 |

b. 江西理工大学资源与环境工程学院,江西 赣州 341000

b. School of Resources and Environmental Engineering, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou 341000, Jiangxi, China

氧化镧(La2O3)作为重要的稀土氧化物具有广泛的应用范围[1-4],主要用于制造光学玻璃和光导纤维,而其在稀土玻璃、陶瓷、催化剂、荧光粉、激光器、发热体、阴极材料及电触点等领域的应用也在不断发展,引起了广泛的关注。

目前氧化稀土的制备方法有溶胶-凝胶法[5-7]、碳吸附水热法[8]、二氧化碳碳化法[9]、超声化学法[10]、燃烧法[11]等。不同的制备方法所得到的粉体粒径形貌等各不相同[12],且粉体的形貌对其应用价值有较大影响,因此,对稀土氧化物的形貌及粒度等特性的研究尤为重要。目前工业上多采用化学沉淀法获得前驱体,而后焙烧前驱体获得氧化稀土,不同的前驱体对最终产物的形貌、粒度和分散性都有较大影响[13-15]。现阶段,在沉淀稀土的研究中,沉淀剂多为碳酸氢钠、碳酸氢铵、草酸,且一般只研究一种沉淀剂对最终产物粒度、形貌、纯度的影响。如柳召刚等以草酸为沉淀剂制备出了中位径D50为1.011 μm、比表面积为42.69 m2/g,晶体结构为立方晶系,CaF2萤石型结构,形状呈薄片状,分散性较好的超细氧化铈粉体[16]。姚丽珠等以La(NO3)3·6H2O为原料,PEG20000为分散剂,NH4HCO3为沉淀剂,制备得到前驱体,而后在720 ℃下焙烧1 h后得到平均粒径小于50 nm的La2O3粉体[17]。高习贵等采用正交实验法,以碳酸氢钠作沉淀剂,沉淀氯化镨钕料液,研究了温度、碳酸氢钠用量、反应时间对沉淀的回收率及质量的影响,制备出优良的产品[18]。

目前以碳酸氢钠、碳酸氢铵和草酸为沉淀剂沉淀稀土的研究数量众多,但是在相同反应条件下,横向比较上述沉淀剂对最终产物的粒度、形貌、纯度等性质影响的异同以及优劣性的研究极少。因此,本文分别以碳酸氢钠、碳酸氢铵和草酸为沉淀剂,在相同反应条件下,采用化学沉淀的方法制备镧的碳酸盐[19-23]和草酸盐前驱体,而后焙烧前驱体获得3种不同的氧化镧粉体。通过差热-热重仪、X射线衍射仪、扫描电镜、红外光谱仪及粒度分析仪对获得的前驱体及氧化镧粉体的结构和形貌进行详细的表征,探究上述3种沉淀剂对前驱体和最终产物的影响,进而分析比较3种沉淀剂之间的差异和优缺点,使之更好地用于实践。

1 实验 1.1 实验试剂浓盐酸、碳酸氢钠、碳酸氢铵、草酸均为分析纯,La2O3。

1.2 实验方法以氯化镧为镧源,设计3组实验,分别用碳酸氢钠、碳酸氢铵、草酸作为沉淀剂,用沉淀法制备氧化镧前驱体,然后将所得的前驱体煅烧得到氧化镧粉体。

1.2.1 样品的制备在恒温水浴锅中采用蠕动泵同步滴加稀土料液与沉淀剂于1 000 mL烧杯中,并用磁力搅拌器搅拌。调控料液加入速度使nHCO3-∶nLa3+=3∶1(nH2C2O4∶nLa3+=3∶2),将水浴锅升温到60 ℃,沉淀体系pH值控制在6.5左右。静置陈化24 h后过滤、洗涤、烘干,得到前驱体a、b和c(沉淀剂为碳酸氢钠记为a,沉淀剂为碳酸氢铵记为b,沉淀剂为草酸记为c)。将前驱体置于马弗炉内升温至950 ℃,保温3 h,得到氧化镧粉体d、e和f(沉淀剂为碳酸氢钠记为d,沉淀剂为碳酸氢铵记为e,沉淀剂为草酸记为f)。

1.2.2 样品的表征采用Rigaku Dmax/RB型X射线衍射仪对所得前驱体及氧化镧粉体分别进行物相分析,在822e型DSC和SDTA851eTGA上对前驱体的焙烧过程进行检测,用MAGNA-IR550型红外光谱仪对前驱体及氧化镧粉体进行红外检测,用S-4800场扫描电子显微镜和HORIBA LA-300激光粒度分布仪分析前驱体及氧化镧粉体的形貌、粒径大小及分布情况,用ICAP-6300型电感耦合等离子体发射光谱仪对最终产物进行元素含量检测。

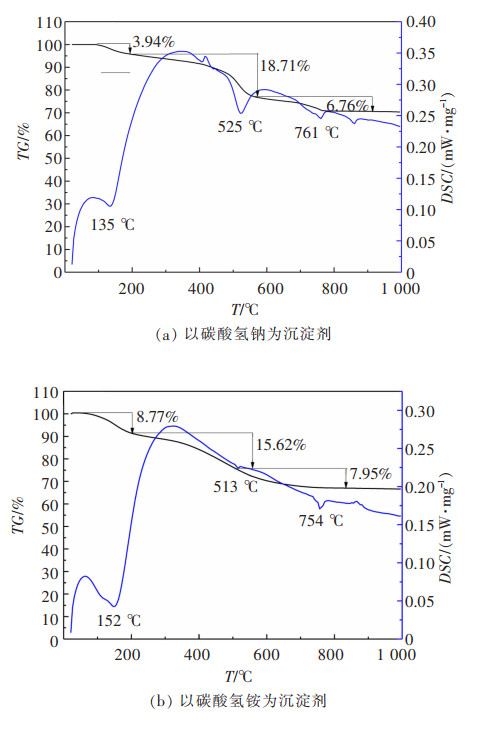

2 结果与讨论 2.1 前驱体热重分析对比图 1所示为3种不同沉淀剂制得的前驱体的TG和DSC曲线。由图 1可知所有前驱体在升温过程中都存在3个失重台阶。第一个失重过程发生在100~200 ℃之间,此时失去的为前驱体中结晶水和未干燥完全的吸附水的质量,3种前驱体的失重率分别为3.94%、8.77%和12.01%,由此计算得出3种前驱体按顺序分别为La2(CO3)3·H2O、La2(CO3)3·2.5H2O和La2(C2O4)3·4H2O。伴随着第二个失重过程的是CO2气体的生成,此过程3种前驱体的失重率分别为18.71%、15.62%和29.17%。但随着温度的继续升高,质量还在减少,出现第三个失重台阶,说明之前生成的物质并不是氧化镧,而是一种中间产物,并且中间产物能够继续分解产生CO2,在这一过程中3种前驱体的失重率分别为6.76%、7.95%和6.37%。随着温度的继续升高,物质质量保持不变,说明得到了最终产物氧化镧。在整个分解过程中,3种前驱体的实际失重比分别为29.40%、32.34%、47.55%,而三者理论上的失重率分别为31.51%、35.19%、49.51%[9, 24-27],前者略低于后者,可能最终产物中存在其他杂质或部分前驱体未分解。

|

| 图 1 3种前驱体的热重(TG)和导数热重(DSC)曲线 Fig. 1 TG and DSC curves of three precursors |

2.2 XRD分析

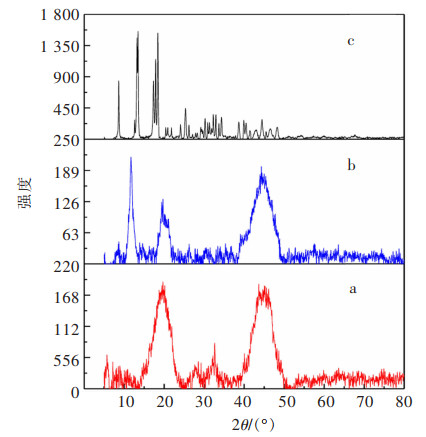

图 2所示为3种前驱体的XRD图谱,由图 2可知,前驱体c为晶型草酸镧,其衍射峰细窄而尖锐,峰强较大,说明所得晶粒尺度较大,结晶度高;而前驱体b和前驱体c其衍射峰峰宽较大,且峰强较小,结晶度低。造成碳酸镧结晶度低的原因为:碳酸稀土溶解度很小,因此碳酸氢钠、碳酸氢铵与氯化镧反应速度很快,进而造成阴阳离子聚集成核再进一步沉积成沉淀微粒的聚集速度大于构晶离子定向排列的速度,因此形成了无定形的蓬松絮状物;碳酸氢钠、碳酸氢铵反应时伴随着CO2的产生,起到搅拌作用,一定程度上加快了反应速度,进一步增加了晶核沉积成沉淀微粒的聚集速度;无定形的成分主要为LaCl3-2xCO3·nH2O,陈化时,LaCl3-2xCO3·nH2O先溶解再结晶,再结晶过程很慢,因此需要较长的陈化时间。

|

| a.以碳酸氢钠为沉淀剂; b.以碳酸氢铵为沉淀剂; c.以草酸为沉淀剂。 图 2 3种氧化镧前驱体的XRD图谱 Fig. 2 XRD spectra of three lanthanum oxide precursors |

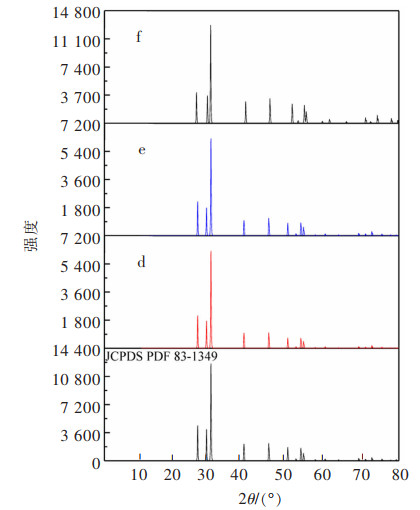

图 3所示为3种氧化镧的XRD图谱,将所得衍射图谱分别对比氧化镧标准卡片,数据基本吻合,说明所得最终产物均为氧化镧粉体,这与TG和DSC分析结果一致。由图 3可知,氧化镧f峰宽更窄、衍射峰更高,说明其结晶度较其余两种氧化镧更好。将氧化镧d同氧化镧e比较,两者衍射峰强度相差无几,说明两者结晶情况相似。综合前文中对前驱体衍射峰的分析,推测氧化镧的结晶可能会受其前驱体结晶状况的影响。

|

| d.以碳酸氢钠为沉淀剂; e.以碳酸氢铵为沉淀剂; f.以草酸为沉淀剂。 图 3 3种氧化镧产品XRD图谱 Fig. 3 XRD spectra of three lanthanum oxide products |

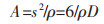

表 1所列为3种氧化镧粉体的平均晶粒尺寸及其比表面积,采用式(1)、式(2)计算:

|

(1) |

|

(2) |

| 表 1 不同沉淀剂制得氧化镧晶粒的平均晶粒和比表面积 Table 1 Average grain size and specific surface area of lanthanum oxide grains prepared by different precipitants |

|

| 点击放大 |

式(1)、式(2)中:D为颗粒的平均晶粒尺寸;K为Scherrer常数,其值为0.89;λ为X射线波长,为0.154 056 nm;β为积分半高宽度;θ为衍射角;A为比表面积;ρ为氧化镧的密度(6.22 g/cm3)。

由表 1可知,氧化镧f的平均晶粒远大于其余两种粉体,说明其结晶过程更完整,与上述分析相同。

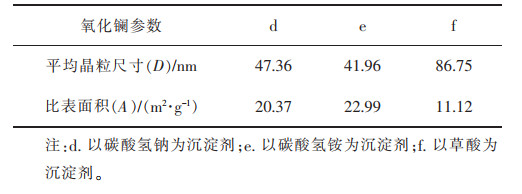

2.3 前驱体的红外光谱分析图 4所示为3种前驱体的红外光谱图,从图 4中可以看到,由于a和b同为碳酸镧,所以两者的红外光谱大致相似。图 4中的a和b分别在1 327~1 490 cm-1和1 342~1 569 cm-1处存在着较强的吸收峰,这对应着CO32-基团的伸缩振动。a在851、741 cm-1处以及b在852、752 cm-1处出现的吸收峰,均为CO32-基团的弯曲振动频率的特征峰。图 4中a和b分别在1 611、1 651 cm-1处出现的吸收峰对应着H2O的弯曲振动频率,在3 480 cm-1和3 395 cm-1处出现的吸收峰则对应着H2O的伸缩振动频率[28]。以上分析说明了本工艺合成的碳酸稀土为正碳酸盐。

|

| a.以碳酸氢钠为沉淀剂; b.以碳酸氢铵为沉淀剂; c.以草酸为沉淀剂。 图 4 3种前驱体的红外光谱 Fig. 4 Infrared spectra of three precursors |

图 4中的c曲线分别在3 395~3 477 cm-1、1 661 cm-1、1 352~1 560 cm-1、842 cm-1处出现吸收峰,其中1 661 cm-1和3 395~3 477 cm-1两处的吸收峰分别代表着H2O的弯曲振动频率和伸缩振动频率,而1 352~1 560 cm-1的吸收峰代表着C-O键的伸缩振动频率,最后在842 cm-1处存在的吸收峰代表的则是C-C键骨架振动频率[29]。

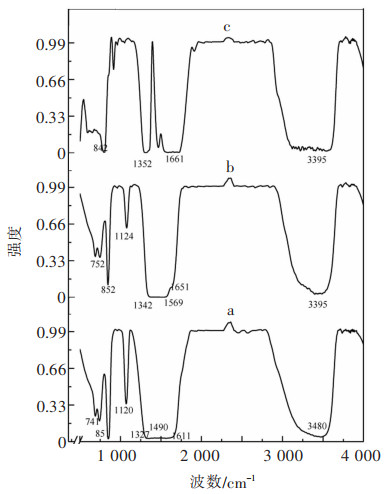

2.4 沉淀剂对前驱体及氧化镧粒径的影响图 5所示为3种前驱体的粒径分布图,由曲线a可知,前驱体a的D50(中位径)为43 μm,颗粒粒径相对集中分布在10~200 μm之间,呈单峰状分布,说明粒径分布均匀,且颗粒较小。由曲线b可知,前驱体b粒径呈现多峰分布,中间峰峰值较高,对应的颗粒粒径占比较高,峰值点为111 μm,其余两峰多为小粒度和大粒度的颗粒,但对应的颗粒占比较少,可能存在部分颗粒的团聚现象,但总体而言粒径分布相对集中,其D50为113 μm。由曲线c可知,前驱体c颗粒粒径分布较宽,其峰值点粒径为586 μm,D50为200 μm。由上述分析可知,3种前驱体中草酸镧的颗粒粒径最大,呼应上文中对前驱体的XRD分析。

|

| a.以碳酸氢钠为沉淀剂; b.以碳酸氢铵为沉淀剂; e.以草酸为沉淀剂。 图 5 3种前驱体粒径分布 Fig. 5 Particle size distribution of three precursors |

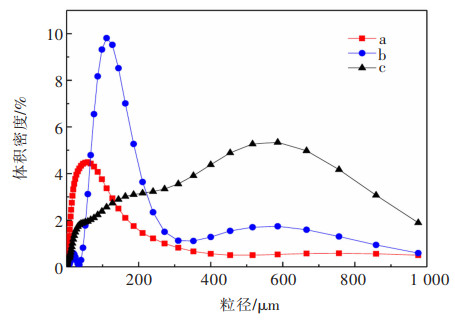

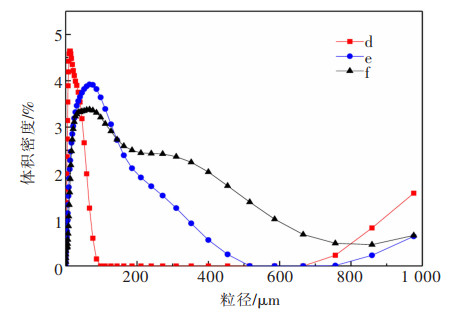

图 6所示为3种氧化镧的粒径分布图。由图 6中曲线d可知,氧化镧d粒径分布为单峰状,主要粒径集中在20~80 μm,分布范围较窄,D50为12 μm左右。从曲线e中可以看出,氧化镧e粒径分布相对较宽,在10~200 μm范围内颗粒粒径占比较大,颗粒粒径不够集中,但大致满足单峰分布,其D50大约为40 μm。以氧化镧f粒径分布如曲线f所示,D50为52 μm,且颗粒粒径分布范围较广,呈现一定的双峰分布,表明颗粒粒径分布不均匀,且在出峰处粒径范围内的含量较大,造成这种结果的主要原因可能是一部分颗粒发生团聚。

|

| d.以碳酸氢钠为沉淀剂; e.以碳酸氢铵为沉淀剂; . f.以草酸为沉淀剂。 图 6 3种氧化镧粒径分布 Fig. 6 Particle size distribution of three lanthanum oxides |

由上文分析可得,3种前驱体中D50(c)>D50(b)>D50(a),对应的氧化镧为D50(f)D50(e)>D50(d),说明前驱体与氧化镧之间存在一定的“颗粒粒径”遗传关系。由于参与反应的La的量相同,D50更小意味着有更多的颗粒数,说明相较于草酸,碳酸盐为沉淀剂时形核更多,这与碳酸镧ksp(溶度积)更小更容易形成过饱和一致。同时由于碳酸氢铵(双水解)水解程度大于碳酸氢钠(单水解),因此碳酸氢钠中电离而成的碳酸根更多,相同条件下碳酸氢钠沉淀稀土时的过饱和度更大,更容易形核。

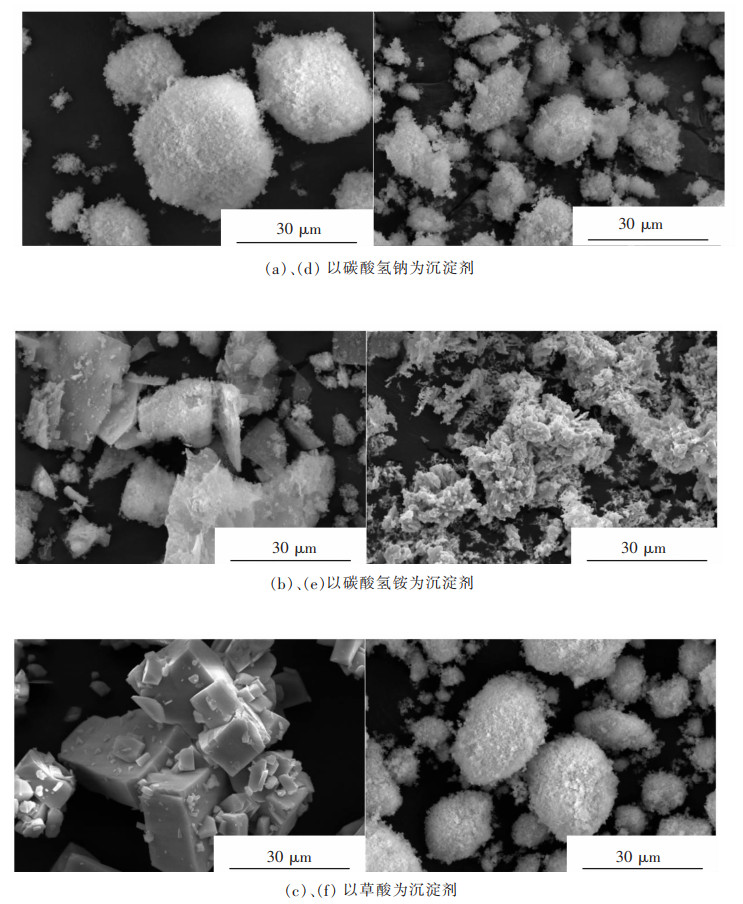

2.5 微观形貌分析图 7所示为3种前驱体和氧化镧产物的SEM像:其中图 7(a)、图 7(d)分别为碳酸氢钠为沉淀剂时制得前驱体和氧化镧SEM像;图 7(b)、图 7(e)分别为碳酸氢铵为沉淀剂时制得前驱体和氧化镧SEM像;图 7(c)、图 7(f)分别为草酸为沉淀剂时制得前驱体及氧化镧SEM像。

|

| 图 7 不同前驱体和氧化镧产品的扫描电镜像 Fig. 7 SEM images of different precursors and lanthanum oxide products |

由图 7(a)、图 7(b)、图 7(c)可知,图 7(a)中的前驱体形貌为类球形,颗粒分散,其颗粒粒径分布较为均匀;图 7(b)中前驱体形貌为不规则的片状,颗粒清晰可辨,显示出良好的分散性;而图 7(c)中的前驱体形貌为聚集的块状体,表面光滑,显示出良好的结晶度。观察图 7(d)、图 7(e)、图 7(f)图可知,氧化镧d形貌为粒度相对均匀的椭球形;而氧化镧e其微观一次颗粒为絮状;氧化镧f为近球形形貌,其颗粒粒度相对较大,结晶较好。

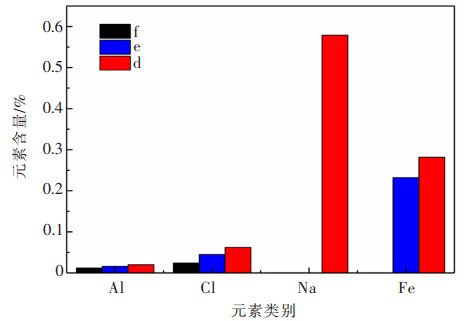

对3种沉淀剂获得的氧化镧粉体酸溶后进行ICP元素含量检测,其中La元素含量以La2O3计。草酸为沉淀剂时,La2O3量最高,为97.09%,其次为碳酸氢铵,为95.92%,最后为碳酸氢钠,为95.21%。

图 8所示为3种沉淀剂制得的氧化镧中的主要杂质含量分布。由图 8可知,氧化镧(f)中杂质的元素种类和含量在3种氧化镧中都是最少的,其次为氧化镧(e),杂质元素含量最多的则为氧化镧(d)。据上述分析可知,以草酸为沉淀剂制备的氧化镧其纯度是最高的。

|

| d.以碳酸氢钠为沉淀剂; e.以碳酸氢铵为沉淀剂; f.以草酸为沉淀剂。 图 8 3种氧化镧中主要杂质元素含量 Fig. 8 Contents of main impurity elements in three lanthanum oxides |

3 结论

以氯化镧为原料,采用碳酸氢钠、碳酸氢铵和草酸作为沉淀剂,通过控制反应条件制备了前驱体La2(CO3)3·H2O、La2(CO3)3·2.5H2O和La2(C2O4)3·4H2O,前驱体在950 ℃高温下焙烧获得了相应的氧化镧粉体,对比分析前驱体与氧化镧可知:

1)上述前驱体焙烧时,均存在3个失重阶段:第一阶段,发生在100~200 ℃之间,为结晶水和吸附水的脱离,失重比分别为3.94%、8.77%、12.01%;第二阶段,发生在420~550 ℃之间,前驱体脱去了部分CO2并形成中间产物,失重比分别为18.71%、15.62%、29.17%;第三阶段,碳酸盐前驱体发生在约750 ℃,草酸盐前驱体发生在920 ℃左右,为中间产物完全脱去CO2形成氧化镧,失重比别为6.76%、7.95%、6.37%。

2)前驱体结晶度越高,氧化镧的结晶度也越高;以碳酸氢钠为沉淀剂时,前驱体平均粒径为43 μm,焙烧后,可获得平均粒径为12 μm的椭球形氧化镧粉体,此时最终产物中La2O3含量为95.21%。以碳酸氢铵为沉淀剂时,前驱体平均粒径为113 μm,最终可得平均粒径为40 μm的微观一次颗粒絮状氧化镧粉体,最终产物中La2O3含量为95.92%。以草酸为沉淀剂时,前驱体平均粒径为200 μm,可得到平均粒径为52 μm的近球形氧化镧产品,其中La2O3含量为97.09%。由上可知,前驱体与其最终产物在“结晶度”和“颗粒粒径”上存在着一定的遗传关系。

3)在3种沉淀剂中,以草酸为沉淀剂制得的前驱体和氧化镧在结晶以及纯度等方面都是最优异的,故制备高结晶度的稀土氧化物应使用草酸作为沉淀剂。

| [1] |

张晶, 赵伟杰, 奚立民. 纳米氧化镧及其复合氧化物的制备及应用最新研究进展[J].

稀土, 2017, 38(4): 122–134.

|

| [2] |

邢岩, 叶丽艳, 成婧, 等. La2O3纳米纤维的制备及抗菌性能研究[J].

稀有金属材料与工程, 2020, 49(2): 676–681.

|

| [3] |

王启方, 刘宏超, 刘彦妮. 氧化镧掺杂氧化锌在天然胶乳预硫化工艺中的应用[J].

科学技术与工程, 2017, 17(2): 247–250.

DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2017.02.045.

|

| [4] |

HEYDARI R, AKHLAGHIAN F. Promotion of brass nanowires with lanthanum oxide and its application for photodegradation of tetracycline wastewater[J].

Environmental Science and Pollution Research, 2020, 28(8): 9255–9266. |

| [5] |

张冲. 浅析溶胶-凝胶法制备稀土氧化物[J].

大观周刊, 2012(26): 283.

|

| [6] |

纪庆玲, 邹正光, 龙飞, 等. 溶胶凝胶法合成钙钛矿型稀土锰氧化物LaMnO3[J].

材料科学与工程学报, 2016, 34(6): 947–950.

|

| [7] |

YAN B, ZHAO W G. Nanometer CeO2 material: Sol-gel synthesis with different precursors and strong ultraviolet absorption[J].

Journal of Advanced Materals, 2006(1): 44–47. |

| [8] |

王震平, 李国祥, 陈晓霞. 碳吸附水热法制备氧化镧纳米粉体及表征[J].

科学技术与工程, 2015, 15(15): 107–110.

DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2015.15.019.

|

| [9] |

肖燕飞, 王猛, 冯宗玉. 二氧化碳碳化法制备氧化镧粉体研究[J].

中国稀土学报, 2014, 32(2): 198–204.

|

| [10] |

SALAVATI-NIASARI M, HOSSEINZADEH G, DAVAR F. Synthesis of lanthanum hydroxide and lanthanum oxide nanoparticles by sonochemical method[J].

Journal of Alloys and Compounds, 2011, 509(10): 4098–4103. DOI: 10.1016/j.jallcom.2010.07.083. |

| [11] |

JAMSHIDIJAM M, MANGALARAJA R V. Effect of rare earth dopants on structural characteristics of nanoceria synthesized by combustion method[J].

Powder Technology, 2014, 253(2): 304–310. |

| [12] |

李德贵, 张金磊, 覃铭, 等. 氧化镧粉体的制备及其对晶粒粒度的影响[J].

无机盐工业, 2014, 46(11): 21–23.

|

| [13] |

杨幼平, 张平民, 刘人生. 前驱体对四氧化三钴形貌的影响与表征[J].

中国有色金属学报, 2011, 21(2): 442–449.

|

| [14] |

张中彩, 王鑫, 吕玉辰. 不同前驱体制备工艺对高镍三元正极材料LiNi0.83Co0.12Mn0.05O2的影响研究[J].

稀有金属, 2021, 45(4): 410–419.

|

| [15] |

陈佩丽, 张少鸿, 苏秋成. 多孔氧化铝及其前驱体的制备与表征[J].

分析测试学报, 2013, 32(10): 1263–1265.

DOI: 10.3969/j.issn.1004-4957.2013.10.021.

|

| [16] |

柳召刚, 李梅, 史振学. 草酸盐沉淀法制备超细氧化铈的研究[J].

中国稀土学报, 2008, 26(5): 666–670.

DOI: 10.3321/j.issn:1000-4343.2008.05.028.

|

| [17] |

姚丽珠, 田彦文, 储刚. 纳米La2O3粉晶的制备及其表征[J].

稀土, 2009, 30(6): 35–38.

DOI: 10.3969/j.issn.1004-0277.2009.06.008.

|

| [18] |

高习贵, 孙明华, 孙明霞, 等. 正交试验法优选碳酸氢钠制备碳酸镨钕的研究[J].

中国资源综合利用, 2019, 37(5): 17–19.

DOI: 10.3969/j.issn.1008-9500.2019.05.005.

|

| [19] |

辜子英, 李永绣, 何小彬. 碳酸镧沉淀的自发结晶性能[J].

稀土, 2001, 22(2): 7–9.

DOI: 10.3969/j.issn.1004-0277.2001.02.003.

|

| [20] |

冷忠义, 马莹, 许延辉, 等. 用碳酸氢铵作沉淀剂制取碳酸钕和氧化钕[J].

稀土, 2000, 21(6): 26–29.

DOI: 10.3969/j.issn.1004-0277.2000.06.008.

|

| [21] |

刘瑞金, 赵治华, 桑晓云. 采用碳酸氢铵-氨水混合沉淀剂制备碳酸镧的研究[J].

稀有金属与硬质合金, 2017, 45(2): 51–54.

|

| [22] |

姜晓丽, 陈建博, 国树山. 用碳酸钠作沉淀剂制备低钠碳酸镧[J].

稀土, 2015, 36(6): 118–122.

|

| [23] |

邹图德. 纳米氧化镧的制备及其表征[J].

江西化工, 2007(1): 80–82.

DOI: 10.3969/j.issn.1008-3103.2007.01.026.

|

| [24] |

王赟, 邓庚凤, 蔡晨龙, 等. 六水草酸镝热分解过程机理及动力学研究[J].

有色金属科学与工程, 2017, 8(6): 98–104.

|

| [25] |

杨明, 吴迪, 叶信宇, 等. 草酸沉淀反萃余液制备大粒度氧化钕工艺研究[J].

有色金属科学与工程, 2015, 6(1): 106–110.

|

| [26] |

张克立, 陈雄斌, 席美云, 等. 十水草酸镧的热分解机理[J].

武汉大学学报(自然科学版), 1996(2): 163–166.

|

| [27] |

宋力, 张克立. 十水草酸澜的热分解[J].

信阳师范学院学报(自然科学版), 1995(1): 73–76.

|

| [28] |

张丽丽, 邓祥义, 丁一刚. 碳酸氢铵制备晶型混合碳酸稀土的工艺研究[J].

黄石理工学院学报, 2011, 27(5): 20–24.

DOI: 10.3969/j.issn.1008-8245.2011.05.006.

|

| [29] |

杨幼平, 张平民, 刘人生. 前驱体对四氧化三钴形貌的影响与表征[J].

中国有色金属学报, 2011, 21(2): 442–449.

|

2022, Vol. 13

2022, Vol. 13