| 南方稀土矿山废弃地生态修复技术进展 |

1b. 江西理工大学,江西省矿冶环境污染控制重点实验室,江西 赣州 341000;

2. 西部矿业股份有限公司博士后科研工作站,西宁 810000

1b. Jiangxi Key Laboratory of Mining and Metallurgy Environmental Pollution Control, Jiangxi University of Science and technology, Ganzhou 341000, China;

2. Post-doctoral Scientific Research Workstation of Western Mining Co., LTD, Xining 810000, China

我国稀土种类多,储量大[1],总体呈现由东南向西北递减的趋势,其中北方以轻型稀土为主,南方以中型、重型稀土为主[2-4]. 20世纪70年代开始,我国南方稀土开采造成了严重的环境问题[5-8].随着全球经济和智能科技快速发展,稀土的应用范围不断扩大,全球稀土需求量逐年增加,稀土矿过度开采,矿区环境问题日益加剧,究其根源在于滥采乱挖、弃贫采富等违法现象[9, 10].南方稀土开采以池浸、堆浸和原地浸矿工艺为主,破坏矿区土壤理化性质,使矿区及其周围的生态环境及生物多样性失去平衡[11-13].文中介绍了我国南方稀土矿山废弃地的成因及环境问题,综述了矿山废弃地的修复方法.

1 稀土矿山废弃地成因及环境问题 1.1 稀土矿山废弃地成因及类型我国南方85%左右的稀土以离子相存在,稀土品位0.05%~0.3%. 20世纪70年代,南方稀土矿开采以池浸为主,被称为“搬山运动”,即剥离开采区地表的全部植被和土壤,获取稀土矿,完全破坏原土壤层;开采结束后,以裸露基岩的形式接受大自然的侵蚀;同时使用大量药剂,在渗透和淋滤作用下,废水对土壤和水体形成污染[11, 14].堆浸工艺机械化程度和资源利用效率都有所提高,浸矿药剂也有所改善,但是仍会破坏大量的土壤表层植被,产生大量废液、矿土、尾渣和尾砂,水土流失严重,并使水体重金属污染及富营养化,对矿区环境造成巨大破坏[6, 15, 16]. 20世纪90年代开始,原地浸矿工艺广泛用于我国南方稀土矿的开采,有效缓解了矿区地形、地貌和地表植被的破坏,降低了水土流失程度.原地浸矿工艺仍会产生比较严重的生态环境问题,如过量使用化学药剂,污染矿区土壤和水体,改变土壤的化学环境;使矿山酸化,土壤贫瘠,氨氮富集;大量的注液井、浅槽及集液沟等,加剧了山体滑坡、泥石流等地质灾害[17].过去由于受限于稀土矿山开采方式以及滥采盗采等现象,浪费了大量的稀土资源,形成了规模较大的矿山废弃地,对矿区及其周围居民区造成了严重影响.

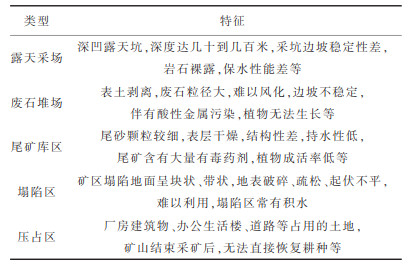

稀土矿山废弃地可分为露天采场、尾矿库、废石堆场、压占区及塌陷区等5种类型,如表 1[18]所示.

| 表 1 稀土矿山废弃地的主要种类 Table 1 Main types of abandoned mines in rare earth mines |

|

| 点击放大 |

1.2 稀土矿山废弃地的环境问题

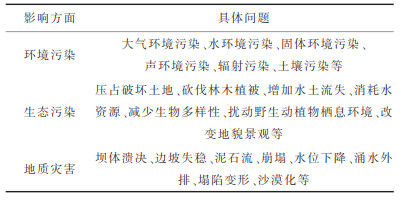

稀土矿开采主要包括环境问题、生态问题、地质灾害问题3大类,如表 2[19]所示.

| 表 2 稀土矿山开采的主要环境问题[19] Table 2 Main environmental problems of rare earth mining |

|

| 点击放大 |

1.2.1 对土壤的影响

开采稀土造成矿区水土流失,使土地失去养分,减少土地使用面积.同时,剩余大量的碎石、尾渣等固废物压占土地,经风化、淋滤和渗透等作用富集于土壤,破坏土地结构,致使土壤板结.通过采样测定江西省某稀土矿山的土壤成分,结果土壤表层所含稀土量远大于全国土壤背景值,其中La、Sm及Gd的全量超标率达到了100% [20].开采稀土既使土壤内部结构遭受破坏,还有重金属大量伴生,若不能有效处理还会造成重金属污染土壤.刘胜洪等[21]研究了广东省某稀土矿山废弃地,发现重金属Mn、Pb等含量大大超标,其中Pb的含量高达532.6±80.2 mg/kg.同时,稀土和重金属会随着降雨和径流作用富集于下游农田中,污染耕地.

1.2.2 对水体的影响稀土矿山的矿石及围岩含有金属硫化物,废石、尾矿等固体废物露天堆放,经过催化氧化、自然风化、降雨淋滤和径流作用,产生大量酸性废水并带有多种金属离子,降低水体pH值,威胁水系统生态环境安全.利用池浸工艺和堆浸工艺开采稀土,过量药剂的使用形成大量废液等污染地表水.南方某稀土矿开采淋出液中的重金属Pb以成盐胶体状态赋存于水体,含量高达10 mg/L,远远超出标准值,最终沉入底泥中导致水体污染;淋出液还有大量氨氮,对矿区及周围的河流、湖泊等具有潜在的富营养化威胁[6].原地浸矿工艺需要向注液井中注入大量浸矿药剂,赋存于山体中的药剂经过淋滤和渗透作用,对矿区水循环系统造成巨大破坏.何书等[22]研究原地浸矿工艺开采后的矿山地下水的污染情况,发现矿区地下水整体呈酸性,浸矿区最严重,污染程度与距矿区的距离呈正相关.

1.2.3 对植被的影响开采稀土矿有2种方式,即露天和地下开采.露天开采需要除去土壤表层覆盖植被改变矿区地貌,挖损地形使矿区景观遭到破坏.利用池浸工艺开采稀土矿,通常需要剥除高达160~200 m2的地表植被才能取得1吨稀土原矿,江西省赣州市稀土年产量2万t,需要剥除地表植被高达3.2 km2[23].原地浸矿工艺属于地下开采,但需要进行打井注液,也会有大量的地表植被遭到破坏,稀土矿开采后耕植土壤层失去支撑,破坏地层应力平衡,造成地表出现移位、形变等情况,形成裂缝、塌陷,使地表景观遭到严重破坏;同时,渗漏的浸矿药剂会损坏植物根系,使地表植被丧失保水固土作用,影响植物生长,破坏矿区周围生态系统.因此,不论以何种方式开采稀土,都不能避开对地表自然植被的破坏.

1.2.4 对生物多样性的影响开采稀土矿山,剥离地表土壤,清除自然植被,破坏了生态系统的原生环境,大面积植被群落被分割成零星的小型斑块,导致生物群落无法发挥应有作用.生态失衡的植物系统将会降低物种丰富度,变更植物类型,抑制矿区植物多样性的发展,最终导致矿山废弃地失去天然修复能力.同时,在降雨淋滤作用下,金属元素和放射性物质由径流富集于土壤中,破坏矿区动物、植物及微生物的生存环境,降低原有生态系统多样性[2].黄保宏等[24]认为土壤中长期积存稀土元素,对动物和微生物有生态毒性,能减少土壤中的动物和微生物的种类和数量,降低生态群落结构稳定性.地表植被遭到破坏后,导致矿山废弃地出现沙漠化,土壤肥力不足,植物无法生长,影响生态系统多样性.

此外,稀土矿开采产生的尾砂,随雨水冲刷流进河道造成阻塞,破坏下游流域生态环境平衡,导致水土流失,发生山洪、泥石流等地质灾害,甚至淹没农田、村庄.稀土开采后,土质疏松,容易发生山体滑坡,注液井及高位池经雨水冲刷易发生崩塌等地质灾害.废石场、尾砂、尾矿库等固体堆放场地常年裸露,经雨水冲刷表面风化后,在干燥多风天气,大量的风蚀扬尘污染空气,使矿区沙漠化等.

2 稀土矿山废弃地生态修复技术稀土矿山生态修复应以生态学理论为依据,通过评价废弃地的类型和适应性,制定科学合理的生态修复方案,运用相关生态修复技术,实现废弃地重新利用和土地持续利用[25].以下主要讨论一些应用较广的生态修复技术,包括改良土壤、恢复植被以及微生物修复等技术.

2.1 改良土壤稀土矿山开采后,矿区生态系统遭受严重破坏,导致土壤基质和结构失衡,pH值降低,有机质流失,重金属含量过高,使植物无法正常生长.因此,需要对废弃地耕植土地进行改良,增加土壤养分,缓解土壤酸性,提高持水性等[26, 27].有效处理手段分为物理方法和化学方法.

2.1.1 物理方法稀土开采前,将剥离的耕植土壤统一保存在合适位置,保护原有结构和土壤理化性质,开采结束后,将原土壤有序回填,这样既能平覆矿坑,又能恢复原矿区的正常耕植作业.若原土年久失存,可选择结构性能良好,土壤肥力充足的异地土进行补偿平覆矿坑,如城市生活污泥和工程采挖土方等土壤.也可以利用固化法固化土壤改变其理化性质,通过添加固化剂降低土壤稀土元素的迁移性.胡振琪等[28]通过工业废物有效降低了污染物的迁移能力,修复矿山后可改善土壤理化性质,促进植物生长, 固化后的土壤还可用于铺设路基或建筑建材.提倡大量使用城市生活污泥以及建筑工程挖掘土方作为回填土壤,不仅能减少堆积占地,还能变废为宝[29].

2.1.2 化学方法通过向土壤中添加石灰石粉、磷灰石、羟基磷灰石、钙镁磷肥等化学改良剂,增加土壤肥力,降低土壤毒性,调节土壤pH值等.如向矿区贫瘠的土壤中施加磷肥、钾肥等化肥和农村有机肥,有利于改善土壤养分,增强持水保肥能力.刘斯文等[30]向受污染的土壤中施加适量改良剂,使土壤具有一定的固肥能力,改善了植物的生长.采用化学方法修复矿山废弃地操作简单,改良剂原材料来源广泛,成本低.但施加改良剂也会与土壤中稀土元素发生反应,造成二次污染;同时,污染物在改良剂的作用下,只是改变了形态并没有消除,在一定条件下会再度对土壤造成污染,破坏整个地区的生态系统[25].选择土壤化学改良剂要科学合理,以自身无污染为前提,建议研究新型具有修复效果好,持久性好,保水保肥,稳定性强,成本低等优点的改良剂,对土壤进行生态修复,恢复原有生态系统.

2.2 恢复植被稀土矿区地表恢复植被是达到废弃土地生态环境修复的有效途径,也是防止土壤沙漠化的主要方法[25].虽然废弃地土壤经过上述物理或化学方法的改良,但废弃地土壤耕植条件仍然较差.所以,要筛选具有持水性强的耐性植物,保障在恶劣的土壤环境下生存,在选择植物时要以本地乡土植物为主,能够改良土壤基质,且生命力强,生长快的多年生植物[31].广东省某稀土矿区试验了10种植物的生长情况,发现一些本地乡土植物种类对矿区废弃地的修复效果较好,如紫花苜蓿、马唐草、香根草等[32].根系发达的植物可增强边坡的稳定性,防止地质灾害和水土流失,如金色狗尾草、雀稗等,或种植脐橙与桉树等经济作物获取一定的收益[33].福建省某稀土矿进行植被修复时,分地段选择不同植物进行修复,平坦地段种植桉树,抗寒耐旱,吸收离子强;边坡地段选择根系发达的草本植物,可持水保土,加固边坡,如香根草、鸭拓草等[34].采用植被修复稀土矿区废弃地,建议选择合适的本地乡土植物,按照植物群落合理生长结构进行布置,因地制宜地设计多样性的生态修复方案,规划具有“乔木-灌木-草本”结构清晰的植物修复模式.

2.3 微生物修复微生物本身具有较强的氧化还原性、细胞表面具有吸附性及自身代谢能力.因此,可以利用这些性质去除土壤毒性,治理稀土矿区废弃地,将微生物接种在植物上,既可以提供植物养分促进生长,还能利用微生物新陈代谢构建起微生物系统,加强土壤活性,增加废弃地生态恢复的进程[18].研究发现利用微生物自身性能可以将Pb+转化为Pb,硒酸盐(亚硒酸盐)转化为Se,以此消除地层内部含毒物质[35].同时,利用生物表面特殊性将带电荷的物质吸附在生物细胞表层,经过新陈代谢富集于细胞内,消除污染物移动能力. Macaskie等[36]发现在H3PO4酶环境下,革兰氏阴性细菌与重金属反应生成的矿物质富集在细胞表面.微生物修复效率高、生长快、易繁殖、环境调节性强,修复稀土矿山废弃地发展前景较好.目前,利用微生物修复矿山废弃地的研究较少,建议未来在微生物修复方法的研究上加大投入.

2.4 工程技术措施矿山废弃地区域土地和植被遭受人为破坏,生态环境恶劣.因此,需要采取相应的工程措施平覆矿坑,完善矿区给排水系统,为后期复耕和耕植绿化做铺垫.采取工程技术措施要结合矿区废弃地总体布局,便于土地利用;加固边坡并形成合适的微地形,提高土地稳定性以及植被成活率;结合矿区规划合理建设矿区给排水系统,恢复矿区水循环系统,降低地质灾害发生率.采用拦渣坝、挡土墙等工程措施,并整理边坡使其具有一定的坡度,结合地形使矿区废弃地修复为块状梯田.采用工程措施对矿区大环境进行整治,以便后续其他修复技术的顺利跟进,主要适合大范围场地处理,不适宜小面积作业.

2.5 联合修复技术由于不同阶段矿山开采工艺有所差异,矿山废弃地成因复杂,污染物质种类多样,采用单一的技术治理废弃地无法起到明显的修复效果.综合考量废弃地的形成机制以及生态环境现状,采取多种生态修复技术联合治理稀土矿山废弃地,实现快速精准的修复目的.广东省某稀土矿区采取土壤有机质与植物修复联合治理矿山废弃地,修复前后对比发现,经过联合修复后的土壤中有机质的含量远远超过未经治理的污染土壤,并且提高了土壤的保水能力,增加了土壤生物多样性,经过联合修复后的废弃地基本达到了耕作要求[37].将熟石灰、沸石、凹凸棒土、有机肥与待测土壤按照一定比例充分混合均匀进行改良土壤,将处理过的土壤放入生态带内并种植植物做成生态边坡,治理水土流失效果明显,使边坡稳定性增强,有利于形成生态防护林[30].

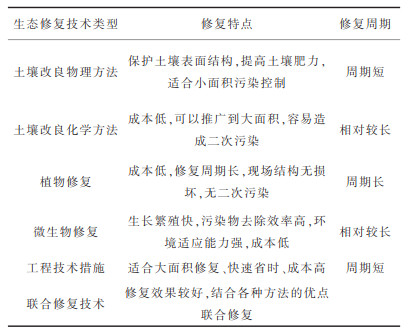

南方稀土矿山早期开采以池浸和堆浸两代工艺为主,对矿区地形、地貌、地质造成了不同程度的毁坏,大面积的矿山废弃地遗留问题需要治理.对矿山废弃地采用科学的技术手段进行生态修复,因地制宜,利用多种技术方法有区别的治理对应的污染区域. 表 3对不同生态修复技术做了对比分析.

| 表 3 生态修复技术对比分析 Table 3 Comparative analysis of ecological restoration techniques |

|

| 点击放大 |

3 结束语

我国南方稀土矿山开采对矿区生态环境破坏严重,产生大量废弃地,对当地生产发展和居民生存构成重大威胁.主要表现为植被枯萎、水土流失、沙漠化及泥石流等地质灾害,土地贫瘠、盐碱化与板结、水体污染等环境问题.所以修复稀土矿山废弃地意义重大.目前的生态修复研究主要以废弃地复垦为主,但利用多种工程措施进行联合修复,在治理水土流失、改良土壤、恢复植被等方面取得了显著成果.

研究稀土矿山废弃地生态环境问题,应在当前修复技术、处理方法以及生态修复理论的指导下,按照生态文明建设要求对稀土矿山废弃地进行修复,提出以下观点:

1)开展矿山废弃地水环境修复.以废水成因和水质特征为研究重点,制定科学合理、高效稳定的废水处理方案,关注稀土矿山区域地下水污染问题,开展水循环研究.

2)研发矿山废弃地新型土壤改良剂.有针对性地研究不同类型的土壤改良剂,如尾砂废弃地和尾矿废弃地等其他固体堆放场地的土壤改良剂等.

3)合理配置矿山废弃地耕植物种.根据生物群落多样性合理配置多层次、广泛性等易生长的植物,形成层次分明的生态系统.

| [1] |

李天煜, 熊治廷. 南方离子型稀土矿开发中的资源环境问题与对策[J].

国土与自然资源研究, 2003(3): 42–44.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-7853.2003.03.019.

|

| [2] |

LIANG T, LI K, WANG L. State of rare earth elements in different environmental components in mining areas of China[J].

Environmental Monitoring & Assessment, 2014, 186(3): 1499–1513. |

| [3] |

彭安, 朱建国.

稀土元素的环境化学及生态效应[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2003.

|

| [4] |

张恋, 吴开兴, 陈陵康, 等. 赣南离子吸附型稀土矿床成矿特征概述[J].

中国稀土学报, 2015, 33(1): 10–17.

|

| [5] |

WÜBBEKE J. Rare earth elements in china: policies and narratives of reinventing an industry[J].

Resources Policy, 2013, 38(3): 384–394. DOI: 10.1016/j.resourpol.2013.05.005. |

| [6] |

张艳. 废弃稀土矿区尾砂土壤改良及其植物修复试验研究[D]. 赣州: 江西理工大学, 2014.

http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10407-1015577023.htm |

| [7] |

蔡奇英, 刘以珍, 管毕财, 等. 南方离子型稀土矿的环境问题及生态重建途径[J].

国土与自然资源研究, 2013(5): 52–54.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-7853.2013.05.018.

|

| [8] |

陈敏, 张大超, 朱清江, 等. 离子型稀土矿山废弃地生态修复研究进展[J].

中国稀土学报, 2017, 35(4): 461–468.

|

| [9] |

周晓文, 温德新, 罗仙平. 南方离子型稀土矿提取技术研究现状及展望[J].

有色金属科学与工程, 2012, 3(6): 81–85.

|

| [10] |

伍红强, 尹艳芬, 方夕辉. 风化壳淋积型稀土矿开采及分离技术的现状与发展[J].

有色金属科学与工程, 2010(6): 73–76.

|

| [11] |

韩煜, 全占军, 王琦, 等. 金属矿山废弃地生态修复技术研究[J].

环境保护科学, 2016, 42(2): 108–113+128.

|

| [12] |

王娟, 王正海, 耿欣, 等. 大宝山多金属矿区土壤-植被稀土元素生物地球化学特征[J].

地球科学, 2014(6): 733–740.

|

| [13] |

金姝兰, 黄益宗, 胡莹, 等. 江西典型稀土矿区土壤和农作物中稀土元素含量及其健康风险评价[J].

环境科学学报, 2014, 34(12): 3084–3093.

|

| [14] |

池汝安, 田君. 风化壳淋积型稀土矿评述[J].

中国稀土学报, 2007, 25(6): 641–650.

DOI: 10.3321/j.issn:1000-4343.2007.06.001.

|

| [15] |

CHI R, TIAN J, LI Z, et al. Existing state and partitioning of rare earth on weathered ores[J].

稀土学报(英文版), 2005, 23(6): 756–759. |

| [16] |

池汝安, 田君, 罗仙平, 等. 风化壳淋积型稀土矿的基础研究[J].

有色金属科学与工程, 2012, 3(4): 1–13.

|

| [17] |

赵方莹, 孙保平.

矿山生态植被恢复技术[M]. 北京: 中国林业出版社, 2009.

|

| [18] |

韩煜, 全占军, 王琦, 等. 金属矿山废弃地生态修复技术研究[J].

环境保护科学, 2016, 42(2): 108–113.

|

| [19] |

代宏文. 矿区生态修复技术[J].

中国矿业, 2010, 19(8): 58–61.

DOI: 10.3969/j.issn.1004-4051.2010.08.017.

|

| [20] |

温小军, 张大超. 资源开发对稀土矿区耕作层土壤环境及有效态稀土的影响[J].

中国矿业, 2012, 21(2): 44–47.

|

| [21] |

刘胜洪, 张雅君, 杨妙贤, 等. 稀土尾矿区土壤重金属污染与优势植物累积特征[J].

生态环境学报, 2014(6): 1042–1045.

DOI: 10.3969/j.issn.1674-5906.2014.06.021.

|

| [22] |

何书, 陈飞, 江文才, 等. 稀土原地浸矿区地下水污染风险评价方法研究[J].

有色金属科学与工程, 2015, 6(2): 136–142.

|

| [23] |

罗才贵, 罗仙平, 苏佳, 等. 离子型稀土矿山环境问题及其治理方法[J].

金属矿山, 2014, 43(6): 91–96.

|

| [24] |

黄保宏, 邹运鼎, 毕守东, 等. 稀土元素对梅园主要土壤动物群落结构组成的影响[J].

环境科学学报, 2009, 29(9): 1849–1857.

|

| [25] |

罗仙平, 张艳, 邓扬悟. 矿山废弃地分析及植物修复重金属污染土壤技术探讨[J].

有色金属科学与工程, 2013, 4(1): 62–66.

|

| [26] |

高咪, 冯秀娟, 朱易春, 等. 钇胁迫对土壤理化性质的影响[J].

中国稀土学报, 2016, 34(3): 347–353.

|

| [27] |

任仲宇, 于原晨, 闫振丽, 等. 稀土矿开采过程中重金属铅活化过程分析[J].

中国稀土学报, 2016, 34(2): 252–256.

|

| [28] |

胡振琪, 凌海明. 金属矿山污染土地修复技术及实例研究[J].

金属矿山, 2003(6): 53–56.

|

| [29] |

周连碧, 王琼, 代宏文.

矿山废弃地生态修复研究域实践[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2010.

|

| [30] |

刘斯文, 黄园英, 韩子金, 等. 离子型稀土矿山土壤生态修复研究与实践[J].

环境工程, 2015, 33(11): 160–165.

|

| [31] |

苏军德, 李国霞, 赵晓冏. 矿山废弃地生态修复中绿化树种的选取研究[J].

中国水土保持, 2018(4): 11–14.

DOI: 10.3969/j.issn.1000-0941.2018.04.005.

|

| [32] |

刘胜洪, 周玲艳, 杨妙贤, 等. 十种耐逆植物在和平县稀土矿区生态修复中的应用[J].

天津农业科学, 2013, 19(7): 92–96.

DOI: 10.3969/j.issn.1006-6500.2013.07.023.

|

| [33] |

曾敏, 彭红霞, 刘凤梅. 安远新龙稀土矿山地质环境综合治理研究[J].

金属矿山, 2011(3): 136–139.

|

| [34] |

王友生. 稀土开采对红壤生态系统的影响及其废弃地植被恢复机理研究[D]. 福州: 福建农林大学, 2016.

http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10389-1018043336.htm |

| [35] |

SABATINI D A. Transport and remediation of subsurface contaminants[J].

Acs Symposium, 1992: 234–240. |

| [36] |

MACASKIE L E, DEAN A C, CHEETHAM A K, et al. Cadmium accumulation by a citrobacter sp.: the chemical nature of the accumulated metal precipitate and its location on the bacterial cells[J].

Microbiology, 1987, 133(3): 539–544. DOI: 10.1099/00221287-133-3-539. |

| [37] |

李兆龙, 梁红, 刘文, 等. 稀土矿区生态修复过程中的土壤改良及细菌群落变化[J].

仲恺农业工程学院学报, 2013, 26(1): 9–13.

DOI: 10.3969/j.issn.1674-5663.2013.01.003.

|

2018, Vol. 9

2018, Vol. 9