| 南方离子型稀土矿环境损伤及防治 |

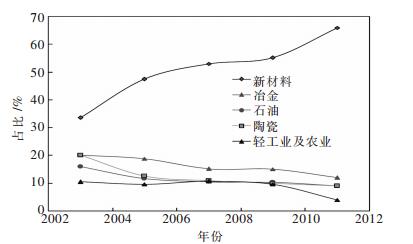

南方离子型稀土矿是中国南方独有的以阳离子状态吸附于黏土矿物表面的风化壳稀土矿[1-2],具有类型新、分布广、品位高、放射性活度低等特点[3-4].南方离子型稀土主要分布在江西、广东、福建等南方地区[5],富含中、重稀土,是国家战略性资源,被广泛应用在传统领域(冶金、石油、玻璃、国防军事等)和功能新材料中[6-7],是发展国家高新技术和国防工业不可或缺的元素,被誉为“新材料之母”、“工业维生素”[8],因而被广泛的开采和应用.近年来,随着高新技术的不断发展,稀土在新材料领域中的应用越来越广,特别是稀土永磁材料、催化材料、防腐材料等稀土功能材料在高端科技领域中的应用[9-10],而在传统工业中的应用处持平状态,如图 1所示.南方离子型稀土矿的开采技术经历了从池浸、堆浸到原地浸矿的发展过程[11].池浸和堆浸开采方法工艺及设备简单,但因其开采过程中对植被、水土、边坡、耕地等造成严重的危害而被禁止采用.近年来开始应用的原地浸矿开采方法工艺相对复杂,被认为是最环保的采选工艺[12],但若是渗透性和底板条件不好的矿床,有可能引发和加剧地质灾害和环境破坏,而这些可能产生的环境问题尚未被矿山引起足够的重视[13].以赣州为例,据统计,赣州稀土开采破坏的生态植被约1500万m2,荒漠山地约0.32万m2,废弃土、尾砂约1600万t[14].可见,矿山企业所面临的资源开采与环境破坏的双重压力之大.长期以来,我国南方离子型稀土矿的开采设计没有可遵循的设计规范和标准,回收率低和对环境的破坏依然存在,且认识不深,环境污染防治刻不容缓.因此,探析南方离子型稀土矿开采对环境造成的环境损伤及原因,并提出环境损伤防治对策及研究建议,对开展南方离子型稀土矿可持续高效开采的研究具有重要意义.

|

| 图 1 2003~2011年我国稀土在各产业的应用趋势图 Fig. 1 Application trend of rare earth industry in 2003~2011 |

1 开采工艺分析 1.1 池浸工艺

池浸工艺俗称“搬山运动”,因开采技术及设备简单而被迅速推广应用,是早期离子型稀土矿主要的开采技术.但经过一段时期后,因其在开采过程中存在植被破坏、水土流失、土壤盐碱和沙化及开采效率低等问题[3, 15]而被淘汰.主要存在的问题如下:

1)植被破坏严重,矿区地形地貌破坏[16].池浸工艺需要砍伐地表植被、剥离表土、开挖矿石,对矿区的植被具有毁灭性破坏,严重损坏生态结构,影响生态平衡发展.据资料,采用池浸工艺生产1t的稀土,需要破坏地表植被160~200m2,剥离表土约300m3.

2)大量水土流失,矿区滑坡、坍塌、泥石流等地质灾害频发[17].据资料,生产1t的稀土会伴随产生1000~1600m3尾砂[18].池浸工艺破坏植被,使其丧失了保水固土的功能,导致矿区水土流失严重及土地沙化板结.此外,采区边坡稳定性由开挖矿石而被破坏,极易引发滑坡事故.而开采产生的大量尾砂到处随便堆弃,由其保水性差,在梅雨季节容易发生泥石流,且泥沙随雨水和浸矿剂流入下游河道,使得河道淤塞,河床抬高,污染水源.

3)废液污染水源、土壤.池浸工艺在开采中,会产生大量废液.据资料,每生产1t稀土,将会产生浸矿废液1000~1200m3[18].而很多企业考虑成本而将废液未经处理直接对外排放,使得含铵态氮的废液污染河水和下游土地,影响农作物的生长.

4)资源浪费严重,生产成本高,开采效率低[19].池浸工艺产生的大量尾砂堆弃在含矿矿体上,压覆使其无法开采,浪费资源.此外,池浸工艺往往存在采富弃贫,放弃低浓度母液回收,造成稀土回收率低,资源利用率低.

1.2 堆浸工艺堆浸和池浸工艺的原理相似,都是“搬山运动”.堆浸工艺采用大型机械化采装运设备进行表土剥离、开挖矿体、筑堆浸矿、回收浸液等工序,并采用硫酸铵浸矿剂,实现低浓度浸矿,减少浸矿剂对水土的污染,并运用碳酸氢铵代替昂贵而有毒的草酸沉淀剂,降低了成本,减少环境污染[20-21].同时,堆浸工艺充分利用地形,就地筑堆,就地浸矿,集中收液并集中处理废水废渣,降低了运输成本,减少了压矿、弃矿[22].

堆浸工艺虽然在池浸工艺的基础上有所改进,由于采用了大型采装运设备,使矿块整体生产周期缩短,提高了稀土生产效率,降低了生产成本,并对低品位的稀土矿也能取得良好的提取效果[23].但堆浸工艺环境破坏仍然很严重,依然严重破坏地表植被,也会产生大量尾砂.该工艺占用的堆场的面积很大,有些矿点在原堆浸后的尾砂上重新筑坝堆浸,循环反复2~3次,影响坝体的质量,一旦溃坝,尾砂大量下泄,对生态环境造成的破坏比池浸工艺更大.

1.3 原地浸矿工艺原地浸矿工艺集多种技术于一体,如地下水动力学、流体力学、计算机模拟等,是目前被人们赞许的离子型稀土采选技术[24].不可否认,原地浸矿较池浸、堆浸工艺具有其很多优点,如植被破坏少、资源利用率高、提取效率高、成本低等,但在生产实践中也存在很多问题,人们常常过于关注它的优点而忽视其存在的问题[25].

1)原地浸矿技术复杂,需要选择合适的浸矿剂及其合适的浓度、固液比、注液速度,合理布置注液井(孔)、集液工程、矿块作业顺序,对矿体的形状、矿石分布、底板等自然条件的要求较高,对复杂地质类型的矿体的应用效果不理想,如“底板发育不良矿体”“分散型矿体”、“不均质矿体”、“渗透性差矿体”[26-28].

2)原地浸矿工艺虽然革除了传统工艺剥离表土、开采矿石、搬运矿石的工序,对植被破坏少,但需要在矿块注液范围内开挖很多注液井(孔)、浅槽和集液沟,仍会产生一定的废弃岩土并会破坏约1/3的植被[29].

3)原地浸矿工艺虽然提取效率高,能达到70%以上,但残留在矿体中的浸矿剂会随淋滤水的迁移将残留在矿体中的稀土带入河沟溪水中,导致一部分稀土流失[29-31].

4)浸矿液的饱和入渗,在矿体孔隙水压力增大和浸矿剂弱化矿体强度共同作用下,容易引发滑坡等地质灾害.据统计,2006年赣州龙南地区原地浸矿开采区共有401个滑坡,占地面积28.830万m2[18].

5)原地浸矿需要将高浓度的硫铵浸矿剂通过注液孔注入矿体,浸矿剂量大,浸矿时间长,若矿体底板不好,则回收率低.在浸矿过程中,浸矿剂容易渗漏到地下水和土壤中,并在降雨的冲刷和淋滤水的作用下,会携带稀土和重金属离子进入下游水体,严重威胁地表水、地下水及土壤的安全[32].在《广东省大埔县五丰矿及扩大区稀土矿环境影响报告书》中提到:该矿在原地浸矿过程中,注液1500d后,如果不采取任何地下水污染防治措施,矿体下游地下水中的氨氮浓度变化很大,由原来的0.16mg/L上升为66.2mg/L[33].可想而知,在原地浸矿浸矿过程中,如果集液沟防渗防漏没有正确处理,将会造成水体和土壤中的重金属和氨氮含量超标,甚至会使植物根系受损,影响植物生长或枯死,使植物逐渐丧失保水固土的作用,原地浸矿矿块若存在陡坡的地段,还可能造成严重的滑坡事故[34-35].

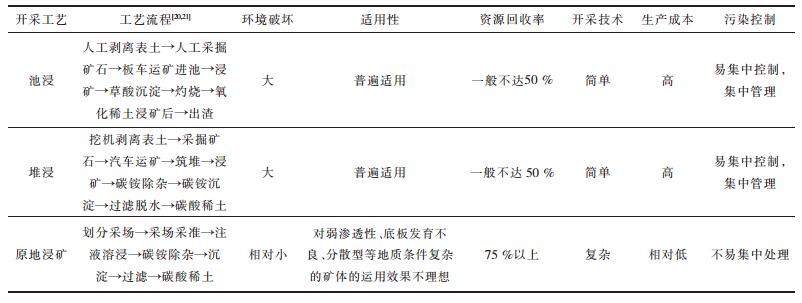

1.4 工艺对比池浸、堆浸及原地浸矿三种开采工艺都具有各自的优缺点,文章基于上述详细的三种工艺分析,从开采工艺的流程、环境破坏、适用性、资源利用率、工艺技术、生产成本及污染控制等方面对离子型稀土三种开采工艺进行对比,如表 1.

| 表1 开采工艺对比 Table 1 Mining technology contrast |

|

| 点击放大 |

由表 1中可知,虽然原地浸矿工艺较其他两种开采工艺具有很多自身的优势,但原地浸矿工艺应用在底板发育不良、渗透性差的复杂矿体中的效果并不理想,而在我国南方离子型矿山中,底板良好的矿山只占少数,大多数矿山底板都是不好的[26].该工艺仍会产生一定的环境损伤,且对污染不好集中控制.此外,由于原地浸矿技术复杂及技术保密的原因,大多数企业缺少专业技术指导和技术交流,对原地浸矿技术并不熟悉和精通,只是依葫芦画瓢,有可能导致严重的资源浪费和环境问题.以上问题严重阻碍离子型稀土行业的可持续发展.因此,我国需要从开采工艺技术的角度提出预防资源浪费和环境损伤的措施.

2 环境损伤及原因分析 2.1 环境损伤定义环境损伤可以定义为:由于产业活动或其他人为原因直接或间接的破坏或污染生态环境,造成生态环境的物理、化学或生物特性的可观察的或可测量的不利改变,以及提供生态系统服务能力的破坏或损伤,从而导致人体健康、公私财产以及区域生态功能和自然资源等环境权益的损害或危害[36].

2.2 环境损伤分类池浸、堆浸和原地浸矿技术对环境造成的损伤主要有破坏植被、地下水污染、放射性污染、重金属污染、水土流失等[37],可将环境损伤分为四大类[38-40],即是:地质环境损伤、大气环境损伤、水体环境损伤、土壤环境损伤.根据环境损伤的定义分析离子型稀土由开采产生的四种环境损伤.

1)地质环境损伤包括:一是地壳结构、边坡稳定性、岩体应力分布被破坏;二是采区发生滑坡、泥石流和崩塌等地质灾害,其具有随机性、突发性、成因多元性等特征,这些特性使得预防和修复地质环境损伤有了一定的难度.

2)大气环境损伤:由烟气、SO2、CO、CO2等污染物对外排放而产生的酸雨、光化学烟雾、温室效应等,具有不可见性、流动性、扩散性,不易被人们发现,对人们及生物造成慢性、长期的影响.

3)水体环境损伤:水体环境被废水、废渣、浸矿剂、重金属、放射性物质等污染物在物理(转移、扩散、沉淀等)、化学(氧化、还原等)、生物等的作用下受到污染,其具有流动性、长期性、后果严重性,不仅对当地的人们及植被有严重的影响,还可能对下游的人们及植被有影响,一旦水源受到污染,则具有灾难性的后果.

4)土壤环境损伤:一是岩石应力的变化,岩体的移动变形和破坏;二是水土流失、土壤有机肥和养分流失、土壤生产力降低、土地沙漠化;三是浸矿剂、废液、废渣、重金属、放射性物质等污染物流入土壤,污染土壤,改变土壤成分,土壤盐碱化荒漠化.土壤环境损伤具有隐蔽性、潜伏性、不可逆性、长期性等特性,严重影响植被的生长.

2.3 环境损伤原因分析我国污染治理经历了三种模式,即是“传统经济”模式、“生产过程末端治理”模式和循环经济模式.离子型稀土开采产生的环境损伤的治理不能再走历史的老路,需改变过去“传统经济”模式和“生产过程末端治理”模式,发展循环经济、清洁生产模式,走可持续发展道路,实现离子型稀土资源高效绿色开采.因此,根据四类环境损伤产生的机理及特征,结合工艺过程的特点及触及的环境层次,分析三种开采工艺环境损伤产生的原因(如表 2),以期基于过程分析的思想全面了解环境损伤产生的原因.

| 表2 环境损伤的原因 Table 2 Environmental damage reasons |

|

| 点击放大 |

离子型稀土矿不同的开采技术对地质环境、大气、水体、土壤造成不同程度的损伤,造成的原因也不同.表 2中,分析了三种开采工艺由开采产生的四类环境损伤分别由那些工序造成的.如原地浸矿工艺破坏了地壳结构、边坡稳定性、岩体应力分布,以及发生的滑坡、泥石流和崩塌等地质灾害对地质环境造成二次损伤,而其造成的原因是采场地形陡、孔网参数布置不合理、注液强度过大、雨季强注液、收液方式不合理等因素;水土环境受到的损伤是浸矿剂、重金属、放射性物质迁移和聚集污染了地表和地下水,产生损伤的主要原因是底板泄漏、硫铵浸矿、尾液外排、废水外排等;而土壤环境损伤的主要原因是地形、渗透性、硫铵浸矿、注液管理等.此外,从表中可知,原地浸矿工艺相对于池浸和堆浸技术减少了剥离表土、挖掘矿石工序,减少了水土流失及植被破坏;且该工艺不产生尾砂,避免了尾砂堆积而导致的地质环境损伤,但采场地形陡、矿土渗透性差、孔网参数布置不合理等因素依然会影响岩石应力分布引发地质灾害;同时在浸矿中,浸矿剂渗漏或残留在矿土中会造成土体富营养化、矿区水质恶化,重金属、放射性物质迁移和聚集污染土壤和地下水.

3 环境损伤防治对策池浸和堆浸技术已被明令淘汰,但历史遗留了大量废弃矿山,矿区内的环境严重损伤,需要采取有效措施进行生态环境恢复.原地浸矿被广泛推广,对环境的损伤依然有一定的影响.目前,我国面对乱挖乱采、浪费资源的现象及越来越严峻的环境损伤问题,提出防治环境损伤的措施迫在眉睫.文章通过深入分析离子型稀土不同开采工艺的特性及开采造成的环境损伤的类别及原因,从开采工艺技术和环境损伤产生的原因两个角度来考虑,提出以下几点防治对策[40-46]:

第1,出台并严格执行《南方离子型稀土矿开采设计规范》,加大原地浸矿技术的推广,加强企业技术员原地浸矿技术培训.

离子型稀土矿原地浸矿技术复杂,缺少相应开采设计规范的约束和指导,很多矿山缺乏专业技术人员的指导,仅凭借经验进行开采作业,在开采稀土中,不根据矿体自身的地质特征、环境、水文等条件进行合理的注液井(孔)、收液工程的布置,导致资源浪费和环境破坏.因此,出台并严格执行《南方离子型稀土矿开采设计规范》,使其能够指导、规范和约束稀土行业的开采.同时,加大原地浸矿技术的推广,加强企业技术员原地浸矿技术培训,这样使得更多矿山掌握原地浸矿技术,掌握原地浸矿工艺的相关技术流程、参数的确定及规范操作.

第2,加强离子型稀土地质勘探工作及矿块储量的准确计算,准确把握浸矿剂的用量

20世纪70年代,国家投资勘探的稀土资源已经消耗70%了,而目前以地方勘探技术勘探的成果远远不能满足生产的需要.同时,由于我国离子型稀土的储量的不清,导致很多资源国家不能统一管理统一规划,使得出现很多群众乱挖乱采,造成资源的浪费和环境损伤.因此,国家应该加大对离子型稀土矿的地质勘探的投资,以应对国家面临资源储量不足、可开采量不清、乱挖乱采的现状,进而保护资源.地质勘探工作如果做的充分,就可以准确计算矿块储量,能够准确把握浸矿剂的用量,避免由浸矿剂不足而使部分稀土无法浸取或由过剩而渗透到地下水和土壤中,减少了资源浪费和环境损伤.

第3,采场设截渗坝、截渗沟,建人工假底,建立监控收液和地下水长期监测系统,防止浸矿液渗漏污染地下水和土壤.

原地浸矿过程中,采场设置截渗坝、截渗沟,减少浸矿剂渗漏进入地下水、下游河沟、土壤环境中;对于底板发育不良的矿体,构造人工假底;建立3级监控收液系统,即人工底板收液、集液沟收液监测、环保井监测收液系统,提高收液效率;建立地下水长期监测系统,掌握地下水质变化情况,一旦发现水质出现问题,及时采取治理措施.

第4,加强稀土矿山土壤改良生态修复及工程治理.

1)土壤基质改良生态修复技术:①局部客土法;②肥料改良法;③生物改良法(植物良种选育技术、生态植被袋生物防护技术);④改良剂-植物协同治理土壤中残留浸矿剂及次生物技术,降低土壤中硝态氮浓度、铵态氮浓度、硫酸根浓度,降低土壤板结中不溶硫酸盐的含量,改善土壤通透性.降低植物叶片和根组织的蛋白质.降低植物组织中的SOD、POD、CAT活性和MDA含量,恢复土壤功能.⑤实施改良剂-植物协同控制土壤中稀土元素在植物中迁移转化技术,提高土壤中稀土元素的碳酸盐结合态、铁-锰氧化物结合态的含量,降低稀土钇的可交换态和有机物结合态赋存形态含量,降低可交换态含量,控制稀土元素在植物中的迁移转化.

2)工程治理技术措施包括地表整形措施、陡坡与边坡处理措施、水保土保工程措施、抗旱保水(墒)技术措施等:①地表整形措施:因地制宜地将剥采区、尾砂堆积区平整出作业道路、适合土地复垦的梯田、适合造林复绿的台地、台面以及适合搞养殖、水利(水保)、防汛、挡砂的塘坝等;②陡坡加固与边坡稳定措施:铺草皮护坡、植生带护坡、藤蔓植物上爬下挂复绿、液压喷播植草护坡、三维植被网护坡、香根草篱护坡、挖沟植草护坡、土工格室植草护坡、桨砌片石骨架植草护坡、藤蔓植物护坡、喷混植生护坡、钢筋混凝土框架内填土植草护坡等;③水保土保工程措施:通过修筑各种建(构)筑物来达到保持水土的目的,如修筑拦沙坝、挡土墙、谷坊(土、石)、生物篱笆、梯田(反坡台地)、截水沟、梯田坎下沟、沉沙地、蓄水池、山塘、沟渠、田间道路等.

第5,建立建全相关法制制度,并严格执行

我国已经颁布了《稀土工业污染物排放标准》、《稀土行业准入条件》、《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》等多种法律制度来促进离子型稀土可持续发展,但国内没有一部专门的法律对稀土予以规范和保护,使得很多非法开采、破坏环境的现象依然严重.因此,我国需在现有的法规基础上出台《稀土管理条例》及其他相关法律,并加大执行力度,对违法开采、生产、销售的行为依据法律进行处罚,以实现对稀土行业全面、统一的管理目标,进而保护资源和环境.

第6,政府加强开采监督管理

政府对离子型稀土矿资源的开发利用应采取整体考虑、统一规划,落实执行指令性生产计划、开采总量控制等措施,避免离子型稀土矿资源的浪费和减少开采的环境损伤.加强对离子型稀土矿开采及环境污染的监督管理力度,整顿和规范离子型稀土矿开采的秩序,加大对取得开采权的企业的监督,严格要求企业依照法定程序进行合理的开发规划、环境影响评价、生态恢复计划.

第7,企业加强安全管理,监测管理.

企业需建立安全生产责任制,建立安全组织结构,加强安全管理,如企业在进行生产时,需派安全员进行专项检查,发现现场存在裂缝等可能诱发山体(堆体)滑坡的危险需及时向上级报告,并停止注水工作;危险化学品的管理和贮存需要按国家相关规定执行;工作人员需持证上岗,特种作业人员持特种作业操作证上岗,

第8,定期对离子型稀土矿开采进行环境负荷评价.

2003年,我国开始实施《中华人民共和国环境影响评价法》,并在实践中发挥了较好的作用.1997年,国际标准化组织制定ISO14000系列标准时,制定了生命周期评价相关标准,而我国2008年制定了关于生命周期评价的GB/T240240-2008国家标准.离子型稀土企业通过离子型稀土开采环境负荷生命周期评价,识别整个开采过程中各阶段各环节的潜在环境负荷的转移,评价离子型稀土开采中的能量、物质的消耗环境释放对环境的影响,了解开采系统与环境之间的相互作用的关系,认识开采影响环境的关键因子及影响过程,进而采用科学的措施来防治开采对环境的损伤,促进稀土行业的可持续发展.

4 结语针对南方离子型稀土矿开采造成的资源浪费、浸矿剂渗流污染地下水、水土氨氮污染等环境问题及目前恢复环境生态的措施,提出今后研究建议:

1)目前,原地浸矿工艺被认为是最环保的采选工艺,但仍然存在工艺流程长、浸矿剂耗量大、周期长、环境影响严重、复杂地质类型矿适用性差等问题.因此,建议针对这些问题进一步研究原地浸矿工艺的基础理论(浸透机理、传质动力学、地下水动力学、稀土迁移规律等),开展工艺短流程研究,优化原地浸矿工艺,并重点研究原地浸矿工艺的各个参数,主要包括矿体底板透水性、浸矿剂的浓度、注液强度、浸出液的配方等参数,建立一套适合复杂地质类型矿体及环保要求的指标体系.特别需要针对稀土原地浸矿开采工艺,分析稀土矿体在原地浸矿开采过程中渗流场演化和矿体强度弱化规律,提出合理的注液强度,经济有效的控制原地浸矿诱发的地质灾害.

2)我国以目前勘探的离子型稀土远远不能满足如今的开发利用的需要,今后低品位矿石、地质复杂难浸矿体会越来越多,而现有的工艺无法实现离子型稀土资源的高效利用,阻碍资源的可持续发展.因此,建议今后进一步研究勘探技术、高效环保开采工艺,研究开发浸出剂低浓度稀土的高效环保采选技术,实现稀土行业的可持续发展.

3)目前我国对于浸矿过程中浸矿剂的渗流过程的迁移分布规律及机理仍缺乏深入研究,尤其在浸矿渗流过程中浸矿剂在各阶段分布规律几乎没有涉及,导致目前主要依据经验估算浸矿剂用量,容易引起浸矿剂过量或不足,为此,研究稀土原地浸矿过程环境损伤机理及负荷评价技术十分迫切.而由此产生的氨氮废水处理技术还不成熟,为此,需进一步研究废水、废渣无公害化处理技术、微生物处理技术及氨氮废水减排及资源化利用新技术,重点攻破废水治理的难点技术,即低浓度氨氮废水的低成本处理技术.

4)氨氮污染物在离子型稀土矿体、植物和动物中的残留问题及迁移分布规律及处理技术已成为国内近年稀土环境问题的研究热点.目前研究仅限于外源稀土对土壤氨氮的作用,还没有专门针对离子型稀土矿体中氨氮迁移转化规律的研究报道.针对离子型稀土原地浸矿产生的氮素污染现象,今后需深入研究氨氮污染物在离子型稀土原地浸矿土壤中迁移与转化规律、机理、模型建立及二次污染转化及迁移规律.

5)历史遗留了大量废弃矿山,矿区的植被、土壤和水质被破坏,而矿区土壤改良剂研究逐渐成了热点.目前,我国离子型稀土矿区土壤改良效果依然不理想,成本高.因此,建议研究开发新的具有保水和保肥多功能的低成本适用性广的土壤改良剂.

| [1] | 周晓文, 温德新, 罗仙平.南方离子型稀土矿提取技术研究现状及展望[J]. 有色金属科学与工程,2012,3 (6):81–85. |

| [2] | 池汝安, 田君, 罗仙平, 等.风化壳淋积型稀土矿的基础研究[J]. 有色金属科学与工程,2012,3 (4):1–13. |

| [3] | 李天煜, 熊治廷.南方离子型稀土矿开发中的资源环境问题与对策[J]. 国土与自然资源研究,2003 (3):42–44. |

| [4] | 贺伦燕, 王似男.我国南方离子吸附性稀土矿[J]. 稀土,1989 (1):39–44. |

| [5] | 李炜.赣南稀土产业的发展现状及设想[J]. 稀土信息,2000 (7):7–10. |

| [6] | 李振宏, 伍虹.我国稀土应用现状与前景[J]. 稀土,1996,17 (6):48–52. |

| [7] | 陈欢.中国稀土产业可持续发展探讨[J]. 新材料产业,2014 (10):42–44. |

| [8] | 张忠, 李振宏.国家实施稀土资源战略储备的意义及方式建议[J]. 稀土信息,2010 (3):32–33. |

| [9] | 黄小卫, 李红卫, 王彩凤, 等.我国稀土工业发展现状及进展[J]. 稀土金属,2007,31 (3):279–288. |

| [10] | 程玲, 罗伟昂, 戴李宗.战略性资源--稀土的应用与发展[J]. 厦门科技,2013 (3):23–27. |

| [11] | 黄小卫, 张永奇, 李红卫.我国稀土资源的开发利用现状与发展趋势[J]. 中国科学基金,2011 (3):134. |

| [12] | 李永绣, 张玲, 周新木.南方离子型稀土的资源和环境保护性开采模式[J]. 稀土,2010,31 (2):80–84. |

| [13] | 王瑞苹.江西赣南离子型稀土矿原地浸矿可能引发的环境问题[J]. 科技资讯,2012 (33):150–151. |

| [14] | 杜雯.对赣南离子型稀土开发环境保护问题的几点思考[J]. 江西有色金属,2002,16 (4):3–5. |

| [15] | 饶振华, 冯绍健.离子型稀土矿发现、命名与提取工艺发明大解密一[J]. 稀土信息,2007 (10):28–31. |

| [16] | 杨芳英, 廖合群, 金姝兰.赣南稀土矿产开采环境代价分析[J]. 价格月刊,2013 (6):87–90. |

| [17] | 徐正华, 邹晓华.江西稀土资源开发现状及对策研究[J]. 当代经济,2014 (13):96–98. |

| [18] | 蔡奇英, 刘以珍, 管毕财, 吴兰, 葛刚.南方离子型稀土矿的环境问题及生态重建途径[J]. 国土与自然资源研究,2013 (5):52–54. |

| [19] | 徐正华.江西离子型稀土资源开发存在的问题及对策[J]. 老区建设,2014 (18):14–16. |

| [20] | 汤洵忠, 李茂南, 杨殿.我国离子型稀土矿开发的科技进步[J]. 矿冶工程,1999,19 (2):14–16. |

| [21] | 赵靖, 汤洵忠, 吴超.我国离子吸附型稀土矿开采提取技术综述[J]. 云南冶金,2001,30 (1):11–14. |

| [22] | 池汝安, 田君.风化壳淋积型稀土矿评述[J]. 中国稀土学报,2007,25 (6):641–650. |

| [23] | 李永绣, 焦小燕, 何小彬, 等.离子型稀土绿色开采技术的研究进展及主要问题[C].中国稀土学会第四届学术年会论文集.北京:中国稀土学会, 2000: 43-47. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGXT200011001010.htm |

| [24] | 丁嘉榆.离子型稀土矿开发的历史回顾--纪念赣州有色冶金研究所建所60周年[J]. 有色金属科学与工程,2012,3 (4):14–19. |

| [25] | 饶振华, 冯绍健.离子型稀土矿发现、命名与提取工艺发明大解密三[J]. 稀土信息,2007 (10):25–27. |

| [26] | 游宏亮.对离子型稀土保护性开发的建议一[J]. 稀土信息,2009 (11):40–42. |

| [27] |

Sholkovitz E R. The aquatic geochemistry of rare earth elements in rivers and estuaries[J].

Aquatic Geochemistry, 1995 (11):1–43. DOI: 10.1007/BF01025229. |

| [28] | 邹国良.离子型稀土矿不同采选工艺比较:基于成本的视角[J]. 有色金属科学与工程,2012,34 :53–56. |

| [29] | 刘芳.龙南离子型稀土矿生态环境及综合整治对策[J]. 金属矿山,2013,5 (443):135–138. |

| [30] |

WOOD S A. The aqueous geochemistry of the rare earth elements and yttrium[J].

Chemical Geology, 1979 (82):159–186. |

| [31] |

HYEON J, BYRNE R H. Examination of comparative rare earth element complexation behavior using linear free energy relationships[J].

Geochimica et Cosmochimica Acta, 1992 (56):1127–1137. |

| [32] | 邹国良, 吴一丁, 蔡嗣经.离子吸附型稀土矿浸取工艺对资源、环境的影响[J]. 有色金属科学与工程,2014,52 :100–106. |

| [33] | 刘勇.离子型稀土矿原地浸矿开采对地下水环境影响数值模拟[J]. 南京工程学院学报自然科学版,2014,12 (2):64–68. |

| [34] |

SMEDLEY P L. The geochemistry of rare earth elements in groundwater from the Carnmenellis area, southwest England[J].

Geochimica et Cosmochimica Acta, 1991,55 :2767–2779. DOI: 10.1016/0016-7037(91)90443-9. |

| [35] |

HIRANO S, SUZUKI K T. Exposure, metabolism and toxicity of rare earths and related compounds[J].

Environmental Health Perspectives, 1996,104 (S):85–95. |

| [36] | 周晨.环境损害的法律定义研究[J]. 中国人口·资源与环境,2006,16 (6):198–201. |

| [37] | 高志强, 周启星.稀土矿露天开采过程的污染及对资源和生态环境的影响[J]. 生态学杂志,2011,30 (12):2915–2922. |

| [38] | 姚敬劬.矿山环境问题分类[J]. 国土资源科技管理,2003,20 (3):44–47. |

| [39] | 李大为.我国矿山地质灾害常见类型及其防治[J]. 中国科技信息,2012 (15):34. |

| [40] | 陈怀满. 环境土壤学[M]. 北京: 科学出版社 , 2010 : 7 -14. |

| [41] | 马志林, 周心澄, 王治国.我国边坡生态防护技术及其可持续性对策[J]. 福建林业科技,2008 (2):184–187. |

| [42] | 方华, 林建平.植被护坡现状与展望[J]. 水土保持研究,2004 (3):283–285. |

| [43] | 王灿发.中国环境执法困境及破解[J]. 世界环境,2010 (2):42–43. |

| [44] | 黄紫彬, 蔡昶, 袁宪强, 王强.浅析原地浸矿开采的离子型稀土矿山安全问题[J]. 稀土,2013,34 (4):99–102. |

| [45] | 祝怡斌, 周连碧, 李青.离子型稀土原地浸矿水污染控制措施[J]. 有色金属(选矿部分),2011 (6):46–49. |

| [46] | 王登红, 赵芝, 于扬, 等.离子吸附型稀土资源研究进展、存在问题及今后研究方向[J]. 岩矿测试,2013,32 (5):796–802. |

2016, Vol. 7

2016, Vol. 7