| 南方离子型稀土原地浸矿土壤中氮化物垂直分布特征 |

2. 河北煜环环保科技有限公司土壤修复部,石家庄 050000

2. Department of Soil Repair, Hebei Yuhuan Environmental Protection Sci-tech Co. Ltd., Shijiazhuang 050000, China

目前,南方离子型稀土矿开采主要采用原地溶浸采矿法.原地浸矿就是在不破坏矿区表面植被,不开挖表土和矿石的情况下,将浸出电解质溶液经浅井直接注入矿体,电解质溶液中阳离子将吸附在黏土矿物表面的稀土离子交换解吸下来,形成稀土母液,进而收集浸出母液回收稀土的方法[1-2].目前南方稀土矿山所使用的电解质通常是硫酸铵[(NH4)2SO4]溶液[3].稀土在开采过程中由于浸矿液收集系统不完善以及非法盗采严重等原因致使大量氮化物渗入矿区土壤,造成矿区周边土壤氮化物含量升高,进而污染地下及周边地表水体.治理稀土开采所导致的污染除了需要建立市场治理机制[4]和相关法律机制[5]外,还需要从技术层面上进行研究探讨,首先要弄清楚氮化物在稀土土壤中的迁移转化规律.

稀土土壤是一种特质土壤,该土壤中含有诸如La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd等稀有元素.南方离子型稀土矿区稀土元素主要以可交换态和有机结合态为主,其中有机结合态主要是松结有机态[6].稀土元素与进入稀土土壤中的氮化物存在一定的交换作用,并影响着氮化物在稀土土壤中的迁移及转化[7].目前,国内外针对一般土壤中氮化物的迁移与转化规律已有一定的研究成果[8~18].但对于氮化物在离子型稀土土壤中迁移转化规律方面的研究鲜有报道.本文通过建立土柱实验模型,研究离子型稀土原地溶浸后土壤中氮化物的空间分布特征,为弄清氮化物在稀土土壤中的迁移及转化规律打下基础.

1 材料与方法 1.1 土壤采集和处理选取赣南某典型离子型稀土矿为土壤采集点,所采集的土壤风干后经3 mm筛筛选备用,土壤预设干容重为1.5 g/cm3,pH值为7.64.

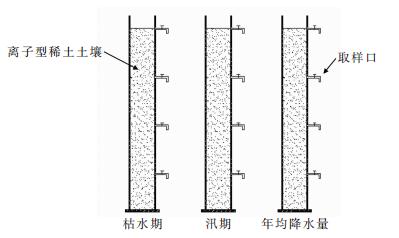

1.2 模拟土柱实验模拟土柱采用PVC管,高800 mm,内径100 mm.在管壁上设置一列取样小孔,孔径为Φ8 mm,每列孔中心到管上口的距离为50 mm、250 mm、450 mm和650 mm.土柱下端用打有小孔的PVC板封住,小孔孔径Φ5 mm,小孔间距约为10 mm.土柱底部先铺设滤布,然后再向土柱里面装填准备好的稀土土壤,稀土土壤装填高度约为750 mm,并记录装填土壤的质量,接着在土壤表层加盖一层滤纸,目的是使在其上面所加的水能均匀向下渗透,取土样前用橡皮软塞封住管壁小孔,以防止水分蒸发流失;取样后用适合孔径的防吸水木棍填充取土位置,减少由于取样对土壤结构的破坏.其后向土柱中洒水以制造非饱和环境,静置24 h后,去掉滤纸片.模拟矿山原地浸矿工艺所使用的硫酸铵(NH4)2SO4用量,准确量取土柱土壤干重10 %的硫酸铵溶液(质量比浓度为2.5 %)[3],施与土柱顶端,然后用塑料薄膜封住PVC管顶端,并用小针扎若干针孔以保证通气,充分减少培养过程中的水分蒸发,实验装置静置于室内培养,如图 1所示.

|

| 图 1 模拟土柱实验装置 |

参考赣南地区的降雨特点,实验模拟汛期(1 587 mm)、年均降雨量(700 mm)和枯水期(203 mm)条件下60 d的降雨量,设计室温为22~24 ℃之间.采用注射器吸取68.4 mL、38.8 mL、19.8 mL去离子水分别注入土柱中,每天1次,持续60 d.

取样时间:5 d、10 d、17 d、24 d、31 d、38 d、45 d、52 d、59 d.

取样深度:0 mm、200 mm、400 mm、600 mm.

1.3 样品采集和预处理土壤样品按剖面不同的深度(对应的取样孔高度)采集,取样后风干.将大块土壤碾碎,并用3 mm筛筛选,准确称取10 g,精确至0.01 g,放入干净的烧杯中.

1.4 测定项目及方法测定项目:铵态氮(NH4+-N)、硝态氮(NO3--N)、总氮(TN).

测定方法:铵态氮测定采用靛酚蓝比色法,硝态氮测定采用联氨铜还原比色法,总氮测定采用纳氏比色法.各项目测定步骤详见由南京农业大学鲍士旦主编的《土壤农化分析》相应章节.

1.5 主要仪器及试剂主要仪器:UV-5200型紫外可见分光光度计(上海元析仪器有限公司),SHY-A型恒温水浴振荡器(山东莱州元茂仪器有限公司),FA2004型电子分析天平,高温电炉,CSIOI-IAB电热鼓风干燥箱(重庆实验设备厂),SX2-8-10型箱式电炉(上海锦屏仪表有限公司)等.

实验所用试剂全为分析纯试剂,所用水为蒸馏水.

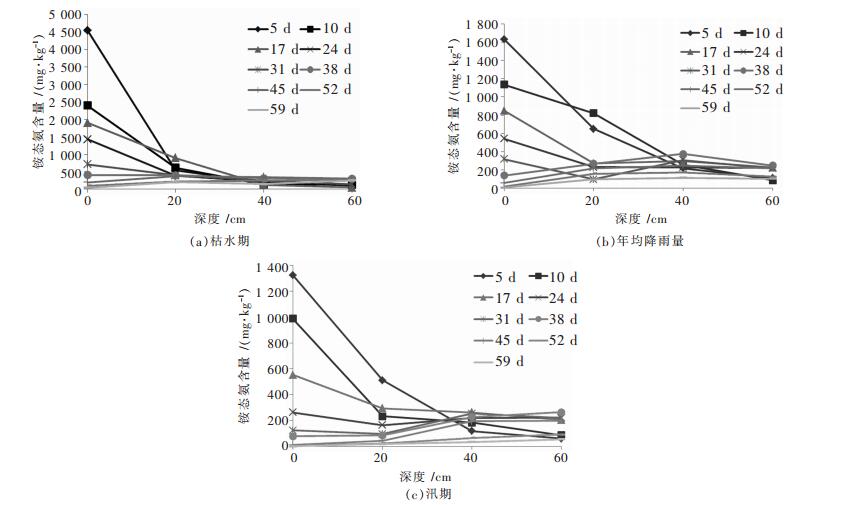

2 结果与分析 2.1 铵态氮(NH4+-N)在土壤垂向剖面的变化由图 2可知,铵态氮在汛期、枯水期和年均降水量3个时期在稀土土壤中的含量均是随着深度的增加而逐渐减少.尤其在土壤表层200 mm厚度内,铵态氮的含量迅速降低,之后降低速率趋于平缓.此外,不同的降雨量对铵态氮在土壤中的分布影响不一样.从图 2可以看出,降雨量越大,同一深度的铵态氮含量就越低.土壤中的铵态氮还有一个累积效应,淋洗一定时间后,土壤深层铵态氮的含量会超过浅层的含量.在这含量转换之间有个临界时间点,在枯水期条件下发生在第38天左右,年均降雨量条件下出现在第31天左右,而在汛期出现在第24天.淋洗水量越大,临界时间点越早出现.

|

| 图 2 不同时期铵态氮在稀土土壤中的垂直分布 |

硫酸铵((NH4)2SO4)施入土壤表层浓度高达2 000 mg/kg.随着淋洗时间的推移,土壤表面的铵态氮有明显向下层土壤迁移的现象,且随着深度的增加,土层中铵盐含量的减少趋于平缓.表明铵盐由于土壤胶体的吸附,不易随水流再向下迁移.

铵根离子的迁移受到土壤胶体和颗粒的巨大比表面积以及带负电性的影响,土壤胶体和颗粒对铵根离子具有很强的吸附作用,从而使部分铵根离子被保留在土壤中.但当铵根离子的含量超过了土壤的容量时,铵根离子就会随水向土壤的下层和地下水迁移,从而对土壤和地下水造成污染.有机肥料可以加大土壤颗粒的表面积和增加土壤胶体颗粒[3],因此可以增施有机肥来阻止和延缓氮化物向土壤深层迁移,进而在厌氧条件下利用硝化反硝化作用,把铵根离子转化为氮气释放到大气中,在一定程度上可以解决铵态氮对土壤和水体的污染.

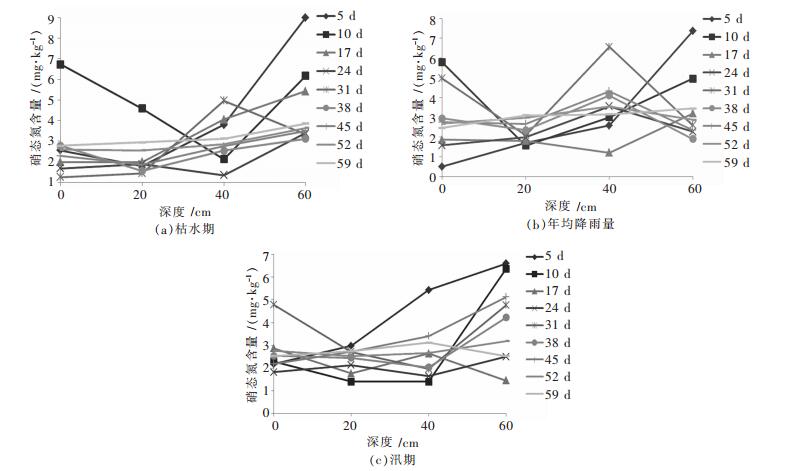

2.2 硝态氮(NO3--N)在土壤垂向剖面的变化由图 3可知,硝态氮在土壤中的含量在不同时期随着深度的增加由低变高,在土壤200 mm位置处达到最小值,然后又有逐渐增加的趋势.表明不但有浅层土壤硝态氮向下层土壤和地下水体淋溶的现象,而且还有深层土壤铵态氮向硝态氮转化的现象.在枯水期条件下土壤中硝态氮残留量最高,年均降水条件下次之,汛期条件下含量最低.武晓峰等[19]通过对冬小麦田间根层中氮素迁移转化规律的研究,发现土壤对氨氮有较强的吸附作用,在淋灌条件下,只有少部分的氨氮溶解在水中,且氨氮随淋洗水量的增加向深层土壤迁移增加量很小,最大时只有施肥量的30 %,而硝态氮则大量溶解于土壤水中,向下层土壤迁移量随着淋溶水量的增加而显著增大,此外,在枯水期条件下,土壤中的水分较其它状态少,空隙较多,因而通气较好,土壤中固氮微生物处于好氧状态,在有机营养充分、pH值适宜的条件下有利于铵氮的硝化反应.反之在汛期条件下水量充沛,土壤透气性较差,不易发生硝化反应,所以在汛期条件下土壤中的硝酸盐含量较低.但总的来说,硝态氮在土壤中的含量非常低,比铵态氮的含量低得多.

|

| 图 3 不同时期硝态氮在稀土土壤中的垂直分布 |

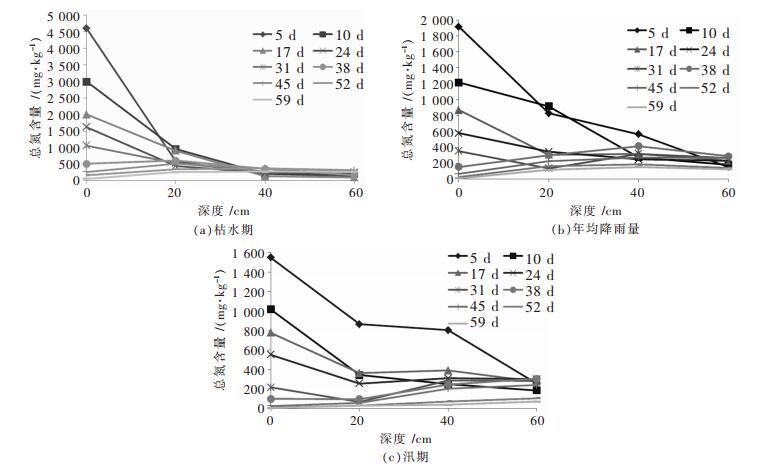

2.3 总氮在土壤垂向剖面的变化

从图 4中可以看出,总氮在土壤中的空间变化趋势与铵态氮相似,即土壤中总氮空间分布为土壤表层总氮含量迅速下降,而在深层土壤中总氮含量有所升高,说明土壤中氮化物有向深层淋失迁移的现象.总氮在土壤中的含量在不同时期随着深度的增加逐渐减少,尤其在土壤表层200 mm左右的深度,总氮的含量迅速减少,但到了深层土壤,总氮的含量减少的趋势慢慢变缓.

|

| 图 4 不同时期总氮在稀土土壤中的垂直分布 |

在实验前期,土壤中总氮存留量随着土壤深度的增加而逐渐降低;在后期,土壤中总氮含量的存留量随着土壤深度的增加有所升高.这是因为实验初期在土柱表面施加了大量的硫酸铵溶液,因而土壤中氮素主要以NH4+形式存在,随着淋洗水的冲刷作用,氮素向深层土壤迁移,到了后期,由于上层总氮淋溶到下层土壤含量减少,以及土壤本身的吸附性和NH4+不易随水流向下迁移的特性,从而造成了土壤深层总氮的不断累积,这就使土壤下层总氮含量高于土壤表层的总氮含量.

结合图 2、图 3及图 4可知,稀土矿土壤中的氮化物主要以铵态氮形式存在,从而可知铵态氮的淋失是导致土壤和地下水污染的主要原因.所以防止铵态氮的淋失是防止氮化物对土壤和地下水污染的有效途径.

3 结论1) 铵态氮容易被冲刷淋洗,其含量的空间变化是在表层土壤中随着深度的变浅迅速降低,而在深层土壤中则变化趋缓,淋洗水量的大小对铵态氮在稀土土壤中的保留有重要影响.

2) 土壤中硝态氮含量的空间分布受到硝化反硝化反应的影响,但其总量比铵态氮低很多.

3) 稀土矿土壤中的氮化物主要以铵态氮形式存在,铵根离子的淋失是土壤和地下水污染的主要形式.

| [1] | 余斌, 谢锦添. 奄福塘离子吸附型稀土矿原地浸出方案研究[J]. 国外金属矿选矿, 2004(4): 37–40. |

| [2] | 伍红强, 尹艳芬, 方夕辉. 风化壳淋积型稀土矿开采及分离技术的现状与发展[J]. 有色金属科学与工程, 2010, 1(2): 73–76. |

| [3] | 朱强.南方离子型稀土原地浸矿土壤氮化物淋溶规律研究[D].赣州:江西理工大学, 2013. |

| [4] | 刘亦晴, 张建玲. 赣南稀土资源开发偿还"环境负债"的市场治理机制研究[J]. 稀土, 2013, 34(5): 99–102. |

| [5] | 徐忠麟, 苏艳超, 包一凡. 我国离子型稀土开发中环境问题的法律思考[J]. 稀土, 2013, 34(3): 98–102. |

| [6] | 王玉琦, 孙景信, 陈红民, 等. 土壤中稀土元素赋存状态的研究[J]. 核化学与放射化学, 1996, 18(3): 146–151. |

| [7] | 彭安, 朱建国. 稀土元素的环境化学及生态效应[M]. 1版. 北京: 中国环境科学出版社 , 2003. |

| [8] | 武晓峰, 张思聪, 唐杰. 节水灌溉条件下冬小麦生长期田间氮化物迁移转化试验[J]. 清华大学学报(自然科学版), 1998, 38(1): 92–95. |

| [9] | 冯绍元, 郑耀泉. 农田氮素的转化与损失及其对水环境的影响[J]. 农业环境保护, 1996, 15(6): 277–280. |

| [10] | 冯绍元, 王凤新. 喷灌条件下花生水肥耦合效应的田间试验研究[J]. 农业工程学报, 1998(4): 98–102. |

| [11] |

Li L S, Zhang J J, Ren L. Nitrogen distributions in soft under fertigatlon from a point source[J].

Transactions of the CSAE, 2002, 18(5): 61–66. |

| [12] | 王康, 沈荣开. 节水条件下土壤氮化物的环境影响效应研究[J]. 水科学进展, 2003, 4(4): 437–441. |

| [13] | 王飞, 张蕊, 刘子剑, 等. 碳源对氮化物在不同潜流带介质中的迁移转化规律研究[J]. 价值工程, 2012, 24(4): 18–21. |

| [14] | 贺秋芳, 袁文昊, 肖琼, 等. 重庆典型岩溶槽谷区土壤氮化物迁移过程分析[J]. 人民长江, 2012, 43(1): 76–79. |

| [15] | 李玉庆, 王康, 杨永红, 等. 灌区尺度氮磷的迁移转化特征分析[J]. 中国农学通报, 2012, 28(30): 82–89. |

| [16] | 杨毓峰, 李世清. 黄土高原沟壑区原状土壤氮化物迁移[J]. 广东海洋大学学报, 2010, 30(6): 64–69. |

| [17] | 王青, 袁勇, 李传哲, 等. 白洋淀湿地土壤氮素空间分布特征研究[J]. 环境保护科学, 2013, 39(4): 1–6. |

| [18] | 钱峰, 丁文峰, 刘静君. 坡地土壤侵蚀与氮素迁移转化规律研究[J]. 人民长江, 2013, 44(24): 69–71. |

| [19] | 武晓峰, 谢森传. 冬小麦田间根层中氮素迁移转化规律研究[J]. 清华大学学报(自然科学版), 1996, 15(4): 10–15. |

2014, Vol. 5

2014, Vol. 5