| 钨矿表面特性与可浮性关系研究现状 |

近些年来随着钨矿的大规模开采利用,现有钨矿资源的特点趋向于贫细杂,传统的重选法难以高效回收微细粒钨矿物,浮选法是解决该类矿物分选的有效途径[1].钨矿的浮选就是利用钨矿与伴生矿物界面性质的差异进行分选的,其中矿物的表面特性对钨矿浮选的效果有重大影响.

1 钨矿表面特性与可浮性矿物的表面特性具有复杂性,表面原子键的断裂、表面电荷、表面离子种类、离子半径、表面元素的电负性、极性、表面自由能、表面剩余能、表面不均匀性、表面积、表面溶解性以及表面结构和化学组成等[2]表面特性对矿物可浮性产生直接的影响,利用或改变矿物表面的某些特性能有效分选目的矿物、改善浮选效果[3].因此,研究矿物的表面特性对钨矿的高效回收有重大意义.

1.1 钨矿表面键的断裂与可浮性研究表明,矿物表面阳离子质点的性质决定水分子和药剂分子在矿物表面的吸附行为[4].在黑钨矿类质同象系列中,由于铁锰可以无限制地互相取代,其构造的物化特性也会发生很大变化,从而影响黑钨矿的可浮性[5, 6].王淀佐等 [7]研究发现,钨锰矿中的Mn-O键比钨铁矿中的Fe-O键长,在黑钨矿断裂表面更易暴露出质点Mn2+与捕收剂作用.此外,质点Fe2+因具备晶体均稳定能而易与晶格中O键合,不易与捕收剂键合,因此矿物表面Mn2+/ Fe2+比值大的黑钨矿对捕收剂的吸附能力更强,可浮性更好.乔光豪等[8]则利用人工合成矿物MnWO4和FeWO4研究了黑钨矿表面锰、铁质点对其可浮性的影响,研究发现:黑钨矿表面锰、铁质点在不同性质捕收剂的条件下所起的作用不尽相同.即:在中、碱性矿浆中,捕收剂油酸、辛基羟肟酸主要与表面锰质点作用,MnWO4的可浮性优于FeWO4;在酸性矿浆中,则相反,表现出FeWO4的可浮性高于MnWO4.李毓康等[9]从溶液化学理论角度出发,探讨了多种捕收剂和黑钨矿表面的作用,对捕收剂与黑钨矿表面浮选活性中心的一般关系进行了验证和补充.即:在酸性介质中,黑钨矿表面的活化中心质点为Fe3+及其羟基络合物;中性或碱性介质中,黑钨矿表面的活化质点为Mn2+及其羟基络合物,故Mn2+/ Fe2+比高的黑钨矿可浮性更好.

白钨矿作为另外一种重要的可回收钨矿资源,主要通过浮选法回收.浮选过程中,矿物表面的钙质点对其有直接的影响.Cooper等[10]研究发现,白钨矿表面钙质点易与水分子中的氧发生作用,从而形成很强的离子键.Kundu等[11]指出,脂肪酸类捕收剂捕收含钙矿物硅灰石时,矿物表面钙活性点与脂肪酸基团中的双键氧最先成键.表面活性质点钙的密度、质点未饱和配位键是影响白钨矿可浮性的一个关键因素.

1.2 钨矿表面的化学组成与可浮性在矽卡岩型白钨矿石中,白钨矿常与萤石、方解石及石榴石等含钙矿物共生、伴生[12].由于都是含钙矿物,且其表面物理化学性质相似,白钨矿难以与其有效分离.近年来,选矿工作者研究发现,通过一些方法改变或调整矿物表面化学组成,可以解决这一难题.于洋[13]在白钨矿与含钙矿物可浮性研究中指出,表面Ca—X强度较弱的其它含钙矿物,其表面Ca2+容易与络合调整剂作用生成可浮性差的络合物,并覆盖其表面,达到改变其它含钙矿物的表面化学组成的目的,实现白钨矿与其它含钙矿物的选择性分离.

此外,一些调整剂可以在目的矿物表面吸附,改变其表面化学组成,促进捕收剂在矿物表面的吸附.陈万雄[14]通过对硝酸铅活化黑钨矿浮选的研究,发现正价铅离子在黑钨矿表面产生特性吸附,提高黑钨矿表面的ξ电位,在黑钨矿表面形成以Pb2+、Pb(OH)+为中心的活性区,从而促进捕收剂在黑钨矿表面的吸附.

1.3 钨矿的异向性表面与可浮性在外力作用(如敲打、挤压等)下,矿物晶体严格沿着一定的结晶方向断裂,裂出的光滑平面称为解理面[15].解理面通常生成于化学键合强度最弱的方位,一般与层间距较大的面、阴阳离子电性中和的面和两层同号离子相邻的面方向平行[16].其中的一些解理面表现出异向性,矿物的异向性表面主要分成两大类:①疏水性表面,由范德华键断裂形成的表面;②亲水性表面,由离子键或共价键断裂形成.在每一大类中,某些矿物的表面疏水或亲水的能力大小也有差异,其异向性表面的比例能对矿物的可浮性产生直接的影响[17].

黑钨矿不同解理面疏水性存在各向异性.选矿工作者[18]研究计算表明:黑钨矿(001)、(010)、(100)3个单位晶面上断裂的(Fe,Mn)-O键数不同,分别为0.650、0.626、0.417.在捕收剂油酸钠溶液中三者疏水性大小顺序为(001)>(010)>(100).白钨矿也有类似的表面特性,高志勇[19]在研究白钨矿和方解石晶面的断裂键差异及其对矿物解理性质和表面性质的影响的过程中,运用Materials Studio软件构建了白钨矿和方解石的晶胞,并依此计算了白钨矿和方解石不同晶面的断裂键密度、常见解理面、表面钙活性质点密度和活性质点的未饱和键密度,分析得出白钨矿晶体的常见解理面为(001)面、(101)面和(111)面,且各晶面疏水性顺序为:(001)>(101)>( 111).在实际矿石的浮选中,可以通过磨矿等方式增加疏水性强的晶面、减少亲水性强的晶面来提高钨矿物对捕收剂的吸附,促进矿物的浮选[20].

1.4 矿物表面电性与可浮性矿物表面电性[21]是影响矿物浮选分离的一个重要因素.在钨矿的浮选过程中,研究钨矿表面电位、动电电位以及与捕收剂作用后双电层的变化,能更好地控制浮选过程.

矿物表面电荷的来源[22],主要有4种类型:①优先解离(或溶解);②优先吸附;③吸附和电离;④晶格取代.黑钨矿、白钨矿作为离子型矿物,表面荷电主要是由于在水中表面正、负离子的表面结合能及受水偶极的作用力(水化)不同而产生非等向量向水中转移的结果,使矿物表面荷电.且矿物表面ξ电位随介质pH值变化而变化,矿物可浮性也随之改变.体现在大部分矿物浮选回收率与介质pH值呈函数关系.

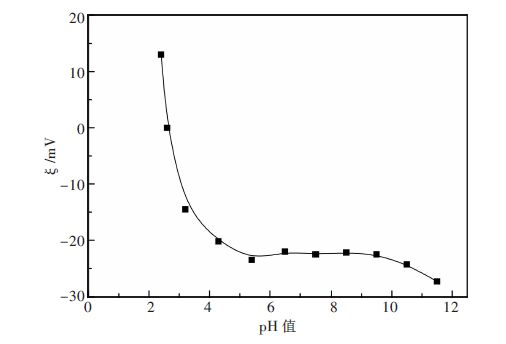

韩兆元[23]在研究黑钨矿表面电性时发现黑钨矿在蒸馏水中表面ξ电位随pH值的变化如图 1所示.

|

| 图 1 黑钨矿在蒸馏水中ξ电位与pH值的关系 |

通过黑钨矿分别与捕收剂和蒸馏水作用时动电位的变化结果,表明:当6.5<pH<9.5时,黑钨矿的浮选效果最佳.此区间内,黑钨矿表面负动电位相对较小,为“近零区域",定位离子为Mn2+、Fe2+,既有利于捕收剂的静电力吸附,也有利于捕收剂与Mn2+、Fe2+的化学键合作用.其它区间条件下,过酸、过碱环境使捕收剂捕收能力降低或黑钨矿表面负动电位过高都会使黑钨矿的可浮性恶化.

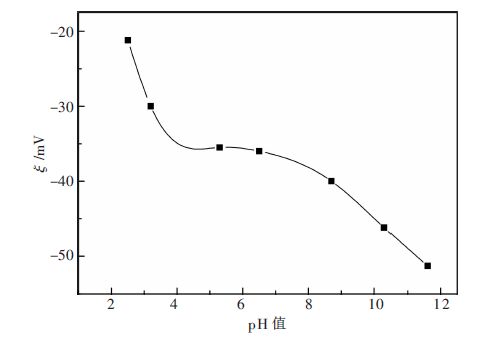

不加捕收剂的情况下,白钨矿在很宽的pH值范围内表面电性均呈负值,如图 2所示.

|

| 图 2 无捕收剂时白钨矿ξ电位与pH值的关系 |

通过比较有捕收剂作用时与无捕收剂作用时白钨矿动电位表明:在pH>4.7时,白钨矿表面负动电位较高,定位离子为Ca2+、WO42-,阴离子捕收剂难以通过静电力吸附浮选白钨矿,大部分与Ca2+发生化学键合作用达到回收目的.阳离子捕收剂对白钨矿则发生静电力吸附[24].

1.5 钨矿表面溶解组分与可浮性矿物尤其是盐类矿物在水或溶液中溶解,溶解组分与矿物表面、浮选药剂作用,从而对矿物表面的物理化学性质、分散聚集状态以及浮选行为产生影响[25].此外,溶解度大小也是影响矿物浮选的因素之一[26].

王淀佐等[27]通过对黑钨矿的浮选溶液化学体系分析认为:在pH<IEP时,Mn2+、Fe2+将大量从表面溶解,表面的定位离子为MnOH+,FeOH+,HWO4-,[MnOH+]和[FeOH+]大于[HWO4-],黑钨矿表面带正电,但捕收剂没有解离,不利于静电力吸附的阴离子捕收剂对其作用;在IEP<pH<6.5时,表面负动电位出现一个极大值,主要是由于[HWO4-]和[WO42-]大于[MnOH+],其中[HWO4-]随pH值增大而先升高后下降.黑钨矿表面的高负电以及定位离子MnOH+,FeOH+,HWO4-都不利于捕收剂的静电力吸附和化学吸附;在6.5<pH<9.5时,Mn2+、Fe2+从表面溶解量大大减少,但Mn2+、Fe2+比WO42-水化能更大而易于从表面溶解,故矿物表面呈低负电性,Mn2+、Fe2+为定位离子,有利于捕收剂的静电力吸附以及与定位离子的化学键合作用;pH>9.5时,因(Fe,Mn)WO4与OH-生成Mn(OH)2、Fe(OH)2沉淀,WO42-为定位离子,表面负动电位急剧增大,导致捕收剂难以吸附.根据同种方法分析得出白钨矿的饱和溶液中溶解组分对矿物表面动电位以及可浮性的影响.随着pH的变化,白钨矿表面的Ca2+的溶解后的浓度以及新生成的CaOH+,HWO4-等离子浓度也随之发生改变,进而影响矿物表面电性以及定位离子,使白钨矿的浮选效果发生改变.

2 结束语黑、白钨矿与伴生矿物浮选分离尤其是白钨矿与含钙矿物的浮选分离一直是世界上公认的选矿难题之一[28].通过研究黑、白钨矿和伴生矿物的表面性质与可浮性之间的关系,有助于找出难选矿物之间差异最大的性质,对浮选分离难选矿物有重要的指导意义[29].

随着科学技术的发展,分子轨道理论、量子化学等基础理论应用到了矿物表面性质的研究领域中,大大丰富了矿物的表面特性及其理论.此外,除了X光电子能谱、扫描电镜、紫外光谱、红外光谱等传统测试技术外,现代测试技术,包括Materials Studio软件模拟计算技术、电子背散射衍射技术(EBSD)[30]等也开始应用于矿物表面性质的分析,使深入研究钨矿的表面特性成为可能,为微细粒黑、白钨矿的表面特性和高效回收研究创造了条件.

| [1] | 胡文英, 余新阳. 微细粒黑钨矿浮选研究现状[J]. 有色金属科学与工程, 2013(5): 102–107. |

| [2] |

Hogg R. 矿物表面特性[J].

国外金属矿选矿, 1981, 12: 1–15. |

| [3] | 张立先, 高玉武. 矿物表面特性与可浮性关系综述[J]. 黄金学报, 2000, 2(1): 30–33. |

| [4] | Spottiswood D J. Interfacial Phenomena In Mineral Processing [C]//New York: Engineering Foundation, 1981: 207-227. |

| [5] | 王玉明, 季寿元, 丘第荣. 黑钨矿类质同象系列的红外光谱研究[J]. 矿物学报, 1989, 8(2): 155–163. |

| [6] | 王玉明, 季寿元, 丘第荣. 黑钨矿类质同象系列的X射线衍射研究[J]. 矿物学报, 1989, 9(3): 245–252. |

| [7] | 王淀佐, 胡岳华, 李云龙. 类质同象系列黑钨矿油酸钠浮选作用机理研究[J]. 有色金属, 1990, 42(3): 18–22. |

| [8] | 乔光豪, 王宝贵, 施辉亮. 利用人工合成矿物MnWO4和FeWO4研究黑钨矿(Mn, Fe) WO4系列的可浮性[J]. 南方冶金学院学报, 1989, 10(4): 95–100. |

| [9] | 李毓康, 李皊值. 黑钨矿浮选溶液化学研究[J]. 稀有金属, 1987(5): 323–330. |

| [10] |

Cooper T G, Leeuw N H. A combined ab initio and atomistic simulation study of the surface and interfacial structures and energies of hydrated scheelite: introducing a CaWO4 potential model[J].

Surface Science, 2003, 531(2): 159–176. DOI: 10.1016/S0039-6028(03)00362-5. |

| [11] |

Kundu T K, Hanumantha K, Parker S C. Atomistic simulation of the surface structure of wollastonite and adsorption phenomena relevant to flotation[J].

International Journal of Mineral Processing, 2003, 72: 111–127. DOI: 10.1016/S0301-7516(03)00092-9. |

| [12] | 刘清高, 韩兆元, 管则皋. 白钨矿浮选研究进展[J]. 中国钨业, 2009, 24(4): 23–27. |

| [13] | 于洋, 孙传尧, 卢烁十. 白钨矿与含钙矿物可浮性研究及晶体化学分析[J]. 中国钨业, 2013, 42(2): 278–283. |

| [14] | 陈万雄, 叶志平. 硝酸铅活化黑钨矿浮选的研究[J]. 广东有色金属学报, 1999, 9(1): 13. |

| [15] | 周乐光. 矿石学基础[M]. 3版.北京: 冶金工业出版社 , 2009. |

| [16] | 王璞, 潘兆橹, 翁玲宝. 系统矿物学(上册)[M]. 北京: 地质出版社 , 1987. |

| [17] |

Moon K S, Fueratenau D W. Surface crystal chemistry in selective flotation of spodumene[J].

International Journal of Mineral Processing, 2003, 72: 11–24. DOI: 10.1016/S0301-7516(03)00084-X. |

| [18] | 李云龙, 彭明生, 王淀佐, 等. 黑钨矿的晶体构造特征与可浮性关系[J]. 有色金属, 1990, 42(4): 38–43. |

| [19] | 高志勇, 孙伟, 刘晓文, 等. 白钨矿和方解石晶面的断裂键差异及其对矿物解离性质和表面性质的影响[J]. 矿物学报, 2010, 30(4): 470–475. |

| [20] | 何发钰, 孙传尧, 宋磊. 磨矿介质对方铅矿表面性质和浮选行为的影响[J]. 有色金属, 2006, 58(3): 81–84. |

| [21] | 谢广元. 选矿学[M]. 徐州: 中国矿业大学出版社 , 2005. |

| [22] | 邓海波.低品位复杂难处理钨矿选—冶联合新工艺和技术经济评价模型的研究[D].长沙:中南大学,2011. |

| [23] | 韩兆元.组合捕收剂在黑钨矿、白钨矿混合浮选中的应用研究[D]. 长沙:中南大学,2009. |

| [24] | 刘旭.微细粒白钨矿浮选行为研究[D]. 长沙:中南大学,2010. |

| [25] | 杨耀辉.白钨矿浮选过程中脂肪酸类捕收剂的混合效应[D]. 长沙:中南大学,2010. |

| [26] | Rodrigues A J,Brandao P R G. The effect of crystal chemistry properties on the flotability of apitite[C]// Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy. Proceedings of the X Ⅷ IMPC. Beijing: Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy,1993:1479-1485. |

| [27] | 王淀佐, 胡岳华. 浮选溶液化学[M]. 长沙: 湖南科学出版社 , 1988. |

| [28] | 艾光华, 刘炯天. 钨矿选矿药剂和工艺的研究现状及展望[J]. 矿山机械, 2011, 33(4): 1–7. |

| [29] | 印万忠, 孙传尧. 矿物晶体结构与表面特性和可浮性关系的研究[J]. 国外金属矿选矿, 1988(4): 8–11. |

| [30] | 于宏东.不同成因黄铁矿的物性及浮游性研究[D] .北京:北京科技大学,2009. |

2014, Vol. 5

2014, Vol. 5