| 生态边坡稳定性模型试验研究综述 |

1b. 江西理工大学, 应用科学学院, 江西 赣州 341000;

2. 广州大学土木工程学院, 广州 510006;

3. 赣州高速公路有限责任公司, 江西 赣州 341000

1b. College of Applied Science, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou 341000, China;

2. School of Civil Engineering, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China;

3. Ganzhou Expressway Co., Ltd., Ganzhou 341000, China

边坡失稳导致的山体滑坡、泥石流等灾害是各种地质灾害中爆发最为频繁、对人类活动危害最大的形式之一[1].边坡生态防护是目前最为常见的边坡防护形式,其被广泛用于公路、铁路、水利等各类工程,在各类岩质边坡和土质边坡中均有广泛应用.由于该防护形式不仅有造价低、节省材料、工期短等工程直接优势,对生态保护、防治水土流失、美化环境等工程也具有间接作用且贡献巨大,因而在国内外得到广为推广.生态防护边坡的采用自中世纪以来就已有历史记载,但是直到20世纪中叶才被广泛运用,目前此类技术最为先进的国家是日本,我国采用此类技术较晚.20世纪90年代以前我国还在采用在坡上撒草种、穴播或沟播、铺草皮、片石骨架植草等传统模式的生态护坡方式[2],直到近几十年间我国才广泛运用该项技术.生态防护技术虽然应用广泛,但在坡度陡峭、土质差、降雨量大的地区的应用还有一定局限性,该技术的加固特点是:起初时加固作用较弱,甚至没有,但随着植物的生长、扩张,其边坡加固与减轻坡面侵蚀等方面的作用会越来越显著[3].但该加固手段也仅限于对边坡浅层而言,所以浅层的稳定研究成为了该防护形式研究的核心内容.文中通过介绍前人各类模型试验方法,探讨总结了影响生态边坡稳定的因素作用形式以及生态防护模型试验中前人成果的一些优缺点,并提出了存在的问题以及未来的发展趋势.

1 生态边坡及相关模型试验的研究现状生态护坡形式多样,目前约有18种之多[4],而其中技术最为成熟的要属植被混凝土混合喷播防护技术[5].但无论是采用简单的生态植被护坡或是植被与土木固土技术结合防护技术,稳定都是前提条件,要研究生态防护边坡对浅层乃至整体的稳定性影响,就应当先研究影响普通边坡浅层稳定的各类影响因素,进而推导出生态护坡的机理与价值.就模型而言,前人很早就开始运用各种模型试验方法,来探索边坡的失稳破坏机制[6],在室内模型试验方面对普通边坡、特殊土边坡以及生态边坡等都有大量的研究,笔者的论述也围绕着边坡浅层破坏几类作用因素而展开:①重力作用;②冲刷作用;③水的入渗侵蚀作用;④风蚀作用;⑤地震等其他形式的作用.

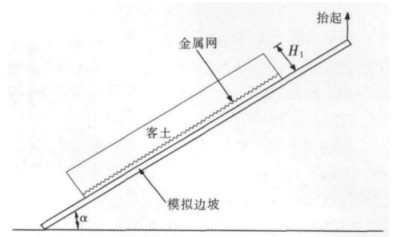

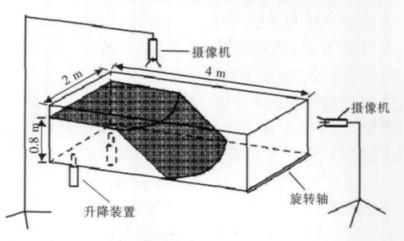

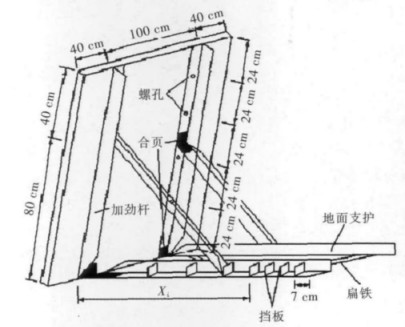

1.1 重力作用因素重力因素作用主要是边坡本身的稳定性不够,发生失稳破坏,是最为重要的边坡灾害因素之一,前人在这一领域有一定的探索,也存在一些分歧.孔令伟等[7]认为土质是土的工程性能的决定性因素,对于边坡不同土质下抗重力影响能力不一,特别是对于特殊土而言,表现更为明显.而杨俊杰等[8]对砂土客土及粉土客土进行了模型实验对比,其模型将两种土分别以5种厚度试样以抬起方式进行试验,由试验可知,无论是砂土还是粉土,边坡越陡,客土失稳时的厚度越小,即破坏模式与客土的土质无关,且客土破坏滑动面均是二维的结论,由于此实验只以2种土进行了对比,就直接得出破坏模式与土本身无关的结论具有一定的片面性,论据有些不足,但该试验模型方法对于研究客土而言简便且易操作(如图 1所示),为今后此类型的研究提供了一定的参考价值.胡利文等[9]提出了关于生态护坡的无线坡模型,得出了一个理论计算公式,通过了解坡面参数如坡度、厚度和土体参数等数据计算坡体可靠度,但由于该公式未进行实验研究验证,可靠程度尚未知晓,而文献[8]则通过实验理论相结合得到另一个理论计算公式,但两公式在计算过程中均存在参数多、计算方式复杂等因素,实用价值不高.边坡角度变化是重力场变化的主要因素,卢坤林等[10]就采用一个可抬起式模型槽,可模拟30 °、45 °和60 °共3种坡度(如图 2所示),试验通过抬起模型槽使其倾斜并观察了边坡的失稳破坏过程,试验观测得出失稳从坡顶开始,坡度越陡起始破坏位置离坡面越近,随坡度的加大,最后导致滑坡的冲击位移也随之变大,该模型对今后研究整体边坡的角度极限状态提供了较有利的借鉴.前人也常利用离心机技术进行边坡模拟,以达到模型相似条件,利用离心技术建立了一系列的离心模型试验方法,姚裕春等[11]模拟研究边坡开挖迁移对边坡稳定性影响,其中就运用该技术手段进行研究,试验结果表明,由于开挖迁移式影响的客观存在,对边坡自身以及周边边坡稳定性有一定的影响,但对于高强度的土质边坡及完好岩石边坡则影响较小甚至可不作考虑.而李明等[12]则利用电机和滑轨模拟出边坡开挖的施工过程,结合离心机研制了一套新型的室内模型试验设备,试验测得边坡开挖所引起的破坏从边坡下部开始,逐步向上发展,坡面出现的裂缝不断往下延伸贯通形成整体破坏.相对文献[11]而言文献[12]中的该设备具有成本低、适用范围广、易于改装等优势特点,利用该模型可以很好地观察边坡开挖后的破坏过程并进行分析.

|

| 图 1 杨俊杰客土试验模型简图 |

|

| 图 2 卢坤林抬起试验模型简图 |

重力因素虽然对边坡本身起着主导作用,但是就因素而言只能算是内因.经处理的边坡稳定后因重力因素直接引起的稳定性破坏几乎没有,这也是前人对于已处理完善或是建成的边坡研究较少,而针对新开挖边坡以及边坡坡角影响研究较多的原因.对生态边坡而言,重力因素主要在边坡开挖后未稳定时期与客土施工阶段起影响,所以对重力因素的研究分析对生态护坡在施工和养护阶段安全稳定变得不可缺少,该因素模拟多以抬升形式实现.

1.2 冲刷作用因素边坡雨水的冲刷作用的研究,在降雨量大的地区,特别是我国南方各类边坡的防护显得尤为重要.在抗冲刷方面生态护坡中植被所起的作用前人也做过一系列的研究,包括叶对雨水能量的吸收、叶表面排水作用以及草本根系固土加筋增大整体抗拉强度等等.降雨对边坡表面的冲刷侵蚀过程可细化分为4个阶段,即溅蚀阶段、薄层水流侵蚀阶段、沟蚀阶段和最严重的冲刷坍塌阶段,而植物护坡和相应的防护手段,减少了雨水带给土体的侵蚀,削弱了水流对土体的携带搬运能力,为防治此类侵蚀起了功不可没的作用[13].

前人早期对于冲刷模型试验研究大多采用野外现场模拟,李志刚等[14]就结合工程实际在公路边坡现场进行野外模拟冲刷试验,结合所得数据得出了特定路段上降雨期间的临界路堤高度,此类试验形式虽然只能确定特定路段的部分路堤优化,但对于今后的研究有一定的指导性意义.李家春等[15]运用侵蚀模型试验研究了黄土路堤坡面侵蚀规律,坡顶采用分散、集中排水方式进行比较性试验,试验研究表明,集中排水的抗冲蚀能力高于分散排水.若防护措施易使坡面产生冲蚀细沟,则雨水侵蚀易不断加大且冲蚀水流和水流中含沙率也相关,试验证明含沙水流更易保护边坡坡面不被冲蚀,而刘青泉等[16-17]在文献[15]的基础上对土壤侵蚀和坡面流的力学特性进行了更为深入的理论探讨与研究,得到了一系列的理论评价方法.刘海松等[18-19]也直接以某高速公路边坡现场为试验场地,在相同模拟降雨的情况下,对边坡实验场地的无防护区、厚层积材植草的试验区以及三维网植草试验区进行了降雨冲刷试验并进行对比研究,总结得出雨水冲刷分为3个阶段,即溅蚀、浸润阶段,面蚀及泡胀阶段和沟蚀阶段,前期的雨水溅蚀对边坡表面并不会产生非常大的破坏,其中起主导作用的是最后的沟蚀阶段,而主因则是坡顶和平台的来水.现场试验文献[16-17]在试验手法和模拟技术方面更为成熟.

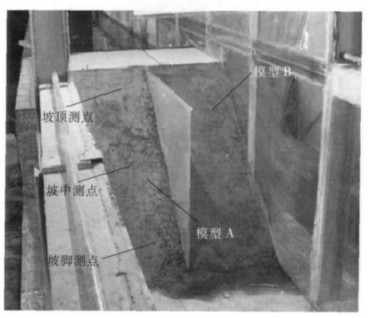

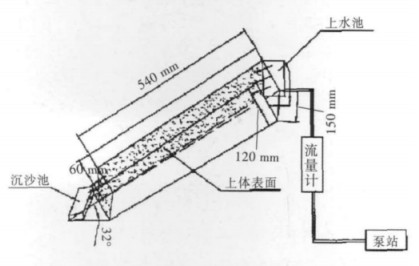

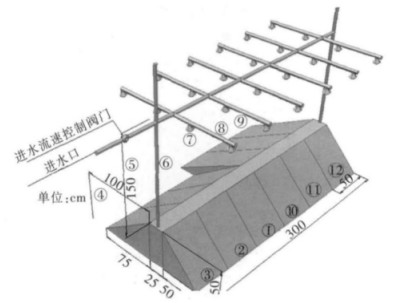

由于场地和经济等各方面的原因,许多学者也尝试将生态防护抗冲刷模拟试验带入室内.沈水进等[20]运用沟槽冲水的物理模型试验方式演示了黏性碎石土和粉质碎石土两类边坡在雨水冲刷侵蚀下的破坏发展过程(如图 3所示),得出在降雨作用下,雨水的冲刷和渗流过程是相互促进和影响的,它们相互的耦合作用加速了边坡的侵蚀破坏,试验验证了理论推导的可靠性和合理性,但该试验只适合推导天然边坡或未处理的边坡,而更多学者是在植被种类和固土类型上做了大量的室内模型试验研究,裴得道等[21]就利用简单的水池造浪法,在室内研究生态护坡植被混凝土浅层在水库涌浪下被侵蚀的规律,对水库消落带防护所采用的生态护坡加混凝土混合防护抗冲刷研究起了一定的奠基作用,但该方面的研究属于特殊场地的边坡稳定,所需考虑因素较多,目前的研究还未能得出较好的成果.杨晓华等[22]以土工格室护坡对黄土边坡抗冲刷能力的增加,进行了对比模型试验,以冲刷收液的形式测得水中含沙率,从而计算冲蚀量(如图 4所示),试验得出,有土工格室防护的不会产生连续的冲击沟,与未采用护坡的坡面对比而言,可以减少约40 %的冲蚀量,该试验只单独研究了土工格室在抗冲刷中的效果,取得一定依据价值,但结论较为单一.汪益敏等[23]在生态防护边坡研究中,对新喷播的客土和植物生长一定期间后的土坡进行冲刷试验,并对客土早期抗冲刷能力与植物生长后土坡抗冲刷能力进行了比较,评价了喷播技术对边坡抗冲刷能力的贡献,该研究主要针对客土施工以及草本植物早期生长阶段的抗冲刷.程晔等[24]则更为系统的分析了生态护坡后期稳定,主要研究了各生态物种与固土形式的作用,对高羊茅、狗牙根和蟛蜞菊3种草本植物和CF网、三维网、土工格式和复合网进行了各种形式的组合,建立了组合模型试验(如图 5所示),分析得出三类草本植物在抗冲刷过程中的优缺点,以及各种固土防护下,多增设CF网的抗冲刷能力效果提升,程日盛[25]也运用不同的植被组配、不同雨强以及不同的降雨历时组合进行边坡模型试验,但试验分析只是较为粗略的定性得出结论,指出边坡绿化施工阶段客土基材选取和养护的重要性以及应注意的细节事项,此试验相对文献[24]在植被组配方面方案更优,但其试验较为粗糙且没有得出多少理论依据.赵明华等[26-28]将室内试验和室外试验成果进行对比研究,更进一步的了解了生态防护的作用,该室内试验采用选取菱形铁丝网、土工格室、三维网垫3种固土形式和百喜草、高羊茅、百慕达3类草本植物防护相互组合的方式,分成9个防护类型进行试验,试验分别研究了38 °、48 °和58 °3种角度,采用4级降雨的方式进行不同降雨强度测试,并收液分析,试验表明,网状固土结构本身抗拉强度,决定了该固土类型抗冲刷能力的好坏,而草本植物生长发育后,根系与网状结构纠结成体系,形成一个抗拉强度更好的板块结构保护层,对于角度而言边坡达到某一临界角[29]后,边坡土体的冲刷量随坡角的增大而减小,此类试验相对之前几类而言在技术和理论方面都更趋于成熟.

|

| 图 3 沈水进冲刷试验模型样图简图 |

|

| 图 4 杨晓华冲刷试验模型示意图简图 |

|

| 图 5 程晔、赵明华等人冲刷试验模型简图 |

冲刷作用在边坡破坏外因中出现最早,且其影响主要出现于早期,生态护坡中的植被和固土措施能够有效对抗这一因素所产生的水土流失、坡面冲蚀等破坏.由于该因素几乎只在坡面产生作用,所以室内模型可以较好的完成模拟研究并达到试验研究目的,该因素模拟主要依靠人工降雨、坡顶积水等方式实现, 前人对此研究较多也取得了一定的成果.

1.3 水的入渗侵蚀作用因素土的工程性状与水是密不可分的,不同的土所在不同含水率下其力学性能指标也差别很大,这也是降雨或是外来水侵入造成众多地质灾害的最主要的原因.滑坡是边坡工程较为常见也是造成人员和财产损失较大的地质灾害之一,随着我国道路交通以及其他设施的健全发展,广阔的山地被开发利用,这也形成了大量的滑坡等地质灾害.对此方面的研究也显得尤为重要.

边坡上的土体大多是可以保持稳定的,特别是经过稳定计算的,但当受到降雨等因素的影响时,在坡面流水以及雨水的渗透作用下,坡体上土体的稳定性会大大降低,巫锡勇等[30]就提出边坡客土的稳定性与降雨特征、边坡坡度、坡面特征、土体特性及土体厚度的关系,进行理论建模分析,得出渗透系数越大、坡面客土越薄,短时大雨或暴雨对其破坏性越强,而渗透系数越小、坡面客土越厚,长时间的小雨对其破坏性越强这一观点,所以对于不同降雨条件所应采用的防护形式或措施也应有所不同.王亮等[31]运用一个试验土槽研究客土表面渗流对其稳定性的影响,建立了一个稳定渗流模型,并运用文献[8]中的理论分析模型对边坡客土进行稳定性评价,试验以同种客土在渗流与非渗流试验条件下进行失稳角度对比,监测结果表明,随着渗流的产生与发展,客土的稳定性逐渐下降,甚至达到滑坡破坏,因此渗流对边坡浅层稳定影响尤为严重.文献[31]中采用的试验设备简便易操作,对于单独研究客土渗流而言较为可行,而对于边坡浅层和整体而言,较为简易的设备可能无法达到预期试验目的,傅鹤林等[32]研究堆积层边坡在雨水入渗和开挖切土情况下的破坏模式,则在边坡原位上进行人工降雨和开挖模拟实验,试验得出雨水的入渗使得土中孔隙水压力增加,导致土体有效应力减少和吸水软化,而引起抗剪强度降低,且该类型的破坏多是坡面上的浅层破坏,该研究为滑坡灾害的预警提供了一定的理论依据.

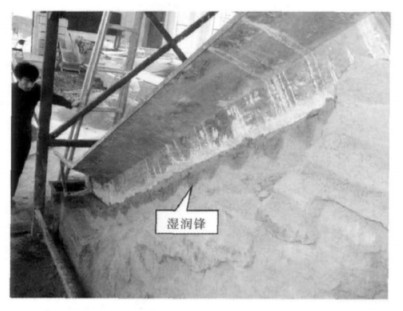

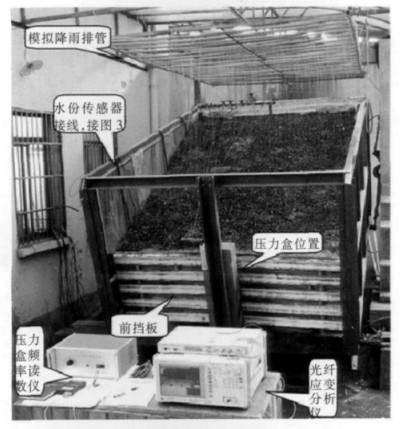

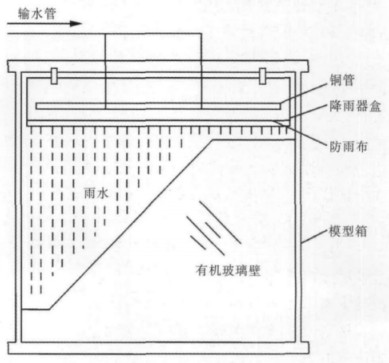

现场试验有其优势,但也存在试验场地或试验难度上的限制,因此许多学者也将此类研究安置在室内进行,黄涛等[33]以压力盒测量降雨过程中滑动面上的滑动推力的方式进行室内渗流试验,分别研究了边坡坡面降水、边坡后缘的充水以及前缘的涨水入渗后水量与边坡蠕滑变形位移量的关系,以累积入渗雨量的方式评价和预测边坡的稳定性,试验得出入渗水量大且快时边坡的破坏也快,反之则破坏慢,该试验理论分析上较为充分,但试验本身较为粗糙,如降雨方式还在采用淋喷头的形式.朱宝龙等[34]以固体废弃物边坡为研究对象,建立了一个以一定废弃物组成含量的特殊土边坡模型,试验研究了该类特殊土边坡的变形及破坏模式,得出此类边坡变形从降雨初始几乎完全吸水阶段,到降雨达一定时间后的变形的快速增长阶段、停雨后边坡变形的快速增长阶段到停雨后边坡变形稳定至停止变形的整个阶段全过程,分析出降雨作用过程中该边坡的变形量和破坏规律,并建议指出,此类型边坡坡面应采取坡面植草和浆砌片石护坡处理,坡脚设挡墙等措施,防止可能出现的试验滑坡现象.肖成志等[35]通过模型正交试验(如图 6所示)综合分析各项因素对生态防护边坡浅层的影响,研究在不同降雨强度、草籽密度、坡度、坡面土质和网垫类型,这一系列因素影响生态护坡入渗侵蚀的比例,试验证明三维网生态护坡技术,对提高雨水的入渗侵蚀模量、浅层土的抗剪强度以及平均渗透系数3个试验指标有显著提升,但该试验所用模型尺寸较小,对于研究入渗侵蚀可能存在一定的边界效应而影响结果.除模型大小对试验本身产生影响外,采用何种检测技术也较为关键,林鸿州等[36]将张力计测算土中含水率技术应用于模型试验中,建立了一个探索粉细砂边坡的模型试验,分别进行了高低强度雨强测试,研究表明,高雨强降雨易产生冲蚀,而产生滑坡的主要因素是低雨强降雨,并提出“门槛累积雨量”的概念,说明累积雨量是滑坡成因的重要参数,提出建议将累积雨量作为工程预警的重要参数指标,且运用该参数有助于评估对降雨所带来的地质灾害评级,但该试验采用的张力计测量孔隙水压力需几小时甚至几天读数稳定时间[37],对于需实时监测水势变化试验不可取;而王福恒等[38]利用人工降雨装置和土工模型,对黄土路堤边坡在降雨入渗下的入渗率和湿润锋变化规律进行研究(如图 7所示),此实验将大型边坡模型放入室内,采用钢尺在模型边裸露侧面按坐标进行丈量测定湿润锋的高度,含水量采用高精度土壤水分测定仪测定,试验结果表明,湿润锋均为规律性的分层压实阶梯形状,随降雨时间的增加而向下延伸发展,入渗率和土的压实度有关,压实越紧密,土的渗透性越差入渗率也越低,随降雨时间的增加,入渗率逐渐减小,不同的雨强对平均入渗率影响不大,该试验对降雨入渗规律研究的检测方法简便可行,可以较好的达到研究目的.李焕强等[39]通过构建不同坡角边坡模型(如图 8所示),运用光纤传感技术对坡体水分分层进行监测,测得不同坡度,在降雨条件下各坡层的含水率和坡前推力,试验得出降雨对角度小的边坡变形及推力影响较快,但入渗发展速度和变化幅度都小,而角度大的边坡排水较快,变形和推力影响较慢,但其发展快,幅度大,该试验降雨边坡未达到破坏,只是测定降雨过程中一系列数据变化,如含水率和坡前推力,未进行边坡破坏模式或破坏形态等深入研究.由于所采用设备是运用光纤传感技术,与文献[38]相比试验便捷且所得数据精确但成本较高、维护不便,利用该模型更适合进行更为深入的降雨边坡浅层破坏入渗机理研究.罗先启等[40]相对上述文献而言在各个系统中都运用了更为先进的技术设备,建立了室内人工降雨控制系统、水库水位控制系统、大型滑坡试验平台起降控制系统等, 同时也运用了多物理量测试系统、非接触位移量测试系统、γ射线透射法水分测试系统等较先进的测试体系,进行雨水入渗的模型试验,利用这一系列系统较好地模拟了某边坡工程的地质水文条件,通过试验得出了导致该边坡工程滑坡情况下的力学边界条件、水力边界和荷载条件,试验很好地模拟了自然降雨条件并且在数据采集方面更加便捷精准,大大减少了误差,但是该设备成本高,不能服务于普遍的室内模型试验.室内模型能否较好的模仿自然,达到相似就成为了关键,钱纪芸等[41-42]利用离心机所能达到相似的目的(如图 9所示),将人工降雨技术与离心机技术相结合,设计了一套边坡离心机降雨模型试验,提出雨水入渗引起土的含水量变化,而含水量的大小是导致边坡破坏类型的关键因素,试验推导出2类破坏类型,第1种是因小含水量引起的土坡拉裂破坏,第2种是大含水量引起的局部或整体滑塌破坏,降雨过程中土体位移场的发展随雨量增大而形成集中区域,随着浅层位移破坏雨水加快入渗,很可能由第1类破坏转变成为第2类,姚裕春[42]利用损伤力学进一步研究,得到一个边坡临界含水量的概念,此指标是衡量边坡发生何种破坏的判断依据.

|

| 图 6 肖成志正交试验模型示意图 |

|

| 图 7 王福恒入渗试验模型样图 |

|

| 图 8 李焕强试验模型样图 |

|

| 图 9 钱纪芸离心降雨模型简图 |

雨水入渗对边坡浅层乃至整体稳定性非常不利,前人对此因素进行过大量的试验研究,大多是以累积渗入的雨量作为评价标准.而生态护坡在此方面研究却较少,表面看来植被虽然对滑坡灾害治理本身所起的直接作用不大,但其具有阻隔降水、改变土体表层渗透能力以及植物叶片的蒸腾等作用[43-44],也可能为降低因水而产生的滑坡类地质灾害起到重要的间接作用,这方面还需进行更深入的研究,该因素模拟主要依靠储水或人工降雨形式实现.

1.4 风蚀作用因素我国幅员辽阔,相对南方的降雨,西部地区则常年处于干旱,形成了特有的干旱或是沙漠地区,因此风蚀破坏则成为该类地区边坡破坏的主要因素.而生态边坡不仅仅对干旱地区环境可以加以改善,且对边坡防风加固也起到显著作用,郭雨华等[45]就对沙漠地区灌木林对风蚀破坏抵抗能力进行了机理研究,揭示了植被的缓解气流对地表的侵蚀作用,减少土壤风蚀率,最终实现对地表的保护作用.李驰等[46-47]在沙漠路基现场以及室内都进行边坡抗风蚀试验,研究了边坡风蚀破坏规律,得出边坡上土体抗风蚀能力与路基的断面型式、路线的走向与风向等特征密切相关,但该试验仅研究自然土质边坡,未加入生态边坡元素,且未考虑风吹雨蚀和冻融循环等共同作用等对土体抗风蚀能力的影响.崔凯等[48]将高陡土质边坡的风蚀失稳过程进行了室内模型研究,揭示了边坡在风蚀失稳过程中,高陡土块变形的破坏机理,为防治和监测沙漠地区风蚀边坡的失稳破坏提供了参考.

干旱沙漠地区的风蚀破坏是该类地区边坡等工程的主要破坏因素,但多年来在此方面的研究却非常有限,而对于生态防护对其贡献研究就更为欠缺,该因素模拟主要依靠人工造风形式实现.

1.5 地震或其他形式的作用因素地震是引发大型地质灾害的主导因素,如2008年的四川汶川8.0级特大地震、近期云南彝良5.7级地震均引发了大量的山体滑坡、山体崩塌等对人民生命财产有巨大危害的次生灾害.我国是地震高发地区,尤其是在各大洲板块中间地带地震更是多发甚至是频发.前人也在此方面对边坡稳定进行了较为深入的模型探索研究.于玉贞等[49]运用离心模型试验,对饱和砂土地基上的边坡进行地震模拟研究,研究发现饱和砂土地基在地震作用下易发生地基液化而导致边坡滑动,这是此类地基受地震作用产生次生灾害的重要因素.刘汉香等[50]利用室内大型振动台进行地震模拟试验,分别对水平层状下斜坡岩体上硬下软和上软下硬式的两种岩性组合进行模拟研究,根据实验观察分析得出,相同的地震波条件下上软下硬式岩体比上硬下软式早破坏且变形更为明显,呈现“拉剪”破坏的特征,而上硬下软式则为振动达到一定强度后由上部整体变形移动,最后崩塌.杨庆华等[51]采用砂堆模型离心试验模拟了在Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ度3类地震烈度条件下的3种级配砂堆的动力学特征,其成果为砂类松散土斜坡的防震设计提供一定的依据,具有一定的现实意义.

地震因素对边坡产生的危害是毁灭性的,生态护坡相对所起的直接工程作用较小,但其在地震灾害中所起间接防护,以及防止因地震引发的次生地质灾害中所能起到的作用是不能忽视的[52].因此前人在此方面运用模型研究方式还是值得参考学习并加以利用的,该因素模拟主要依靠振动台设备实现.

综上所述,前人针对不同破坏因素和不同防护类别展开了对生态防护边坡的模型试验研究,前人的这些工作是对生态护坡理论研究的开创和发展,揭示了部分因素造成边坡破坏的变化规律,整理出的一些计算公式和理论用来解释和指导工程实践,对生态边坡的发展和研究具有十分重要的意义.

2 所存在的一些问题从以上前人的研究成果中可以发现,生态护坡的模型试验研究工作取得了一定的进展,但也存在着一些问题.

从几类因素考虑:重力因素方面,主要起影响时期为生态边坡防护施工期间或是养护期间,因此对于该因素分析也主要是针对客土研究,客土可由种子、肥料、覆盖料、稳定剂以及水泥等拌配而成,但大多的模型研究只是利用普通土代替客土研究;冲刷作用方面,由于此因素作用主要出现在边坡表层且易在降雨早期形成,对其模型研究手段也主要靠观察冲蚀与冲刷收液分析,试验在技术难度方面较低,所以该类型研究也较多,包括了对各种固土防护手段、各种类植被以及其他不同环境条件下抗冲刷能力对比,取得了一定的成果.而在雨水入渗作用分析方面,前人在生态防护对降雨入渗所能起到的贡献价值研究较少.表面上看来,雨水入渗主要引起的是坡体的滑移甚至导致整体的滑坡,仅仅依靠生态防护中各类表面固土方式和植被根系所起抗滑移、抗剪切作用是远远不足的,但是滑坡的成因并非是直接产生的,而可能是外界因素长期作用,如长时间的降水冲刷和入渗导致,因此植被对边坡所产生间接作用还是有一定的研究价值的;风蚀作用方面,在干旱地区此破坏形式成为主导,而此类研究却非常少,生态防护这一治理该类地区地质灾害的防护方式也未得到重视.除以上一些不足外,前人对各类因素间交叉影响分析较少,也没有较为系统的分析.

从模型试验角度考虑:模型试验检测技术较为落后,仅有少量学者采用较为先进、精准的电子检测技术,大多还停留在有较大误差的简单人工检测;对失稳产生因素的模拟方式较为粗糙,如人工降雨等方面的模拟;许多模型试验研究采用了相似理论原理进行模拟分析,但是大多只能较好地完成几何相似,在运动和动力相似方面所能达到的还不够理想;在理论分析上的研究较少,目前还未有一套针对生态边坡成熟、可靠、完善的设计计算理论体系,较多依靠经验法;对生态边坡失稳影响的模型试验研究,多得出一些定性研究结论,结论多数只能提出需要采取某些生态防护手段,而未对该类手段进行价值性研究评价.

3 展望由上述前人研究的进展和作者所总结分析出的一些问题,在此对生态防护边坡及相关模型试验研究提出几点展望:①对未研究或研究深度不够的边坡稳定影响因素以及几类失稳因素间的交叉作用更为系统、深入的探索研究可能是今后一个时期的发展趋势,由于边坡的失稳在自然环境中可能并非是只由某一种因素引起,所以此研究能够使试验本身更符合实际工程;②生态护坡客土配比方式的优化以及客土工程性状等方面更加深入的研究;③生态防护模式对边坡起到环境保护、水土保持以外的间接工程价值研究;④各种生态防护加固处理方式的交叉试验研究,对植被种类与所选固土类型进行合理搭配研究,更好的服务于不同环境与不同土质边坡;⑤生态护坡理论体系的完善,如研究出台专门的生态护坡方法规范或标准等,其发展可更好的服务于边坡实际工程的设计、施工以及灾害预警等现实性问题;⑥对失稳因素模拟技术以及模型试验中检测技术的发展,前人大多采用较为粗糙的检测和模拟手段对模型试验进行模拟与数据采集等方面的工作,但此类技术具有误差大、反应慢、使用不便等诸多缺陷,所以未来物理光电传感技术或其他相关先进技术在模型试验上的运用,可以更真实、更精准、更便捷的对模型试验数据进行采集分析,此项目的发展可以使边坡模型试验更加接近实际工程,更客观的反应规律;⑦模型试验在相似原理上的应用与发展,目前模型试验相似比限于几何相似和简单的运动和动力相似,现今运用较多的是使用离心机技术模拟重力相似问题,在这一方面模型试验技术有较大的发展空间.

| [1] | Schuster R L, Lynn M H.Socioeconomic impacts of landslides in the western hemisphere[R].Reston, VA, USA: United States Geological Survey, 2001. |

| [2] | 冯俊德. 路基边坡植被护坡技术综述[J]. 路基工程, 2001, 98(5): 20–23. |

| [3] | 戚国庆, 胡利文. 植被护坡机制及应用研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2006, 25(11): 2220–2225. |

| [4] | 芦建国, 于冬梅. 高速公路边坡生态防护研究综述[J]. 中外公路, 2008, 28(5): 29–32. |

| [5] | 夏振尧, 许文年, 王乐华. 植被混凝土生态护坡基材初期强度特性研究[J]. 岩土力学, 2011, 23(6): 1719–1724. |

| [6] | 罗先启.滑坡模型试验理论及其工程应用[D].上海:上海交通大学, 2008. |

| [7] | 孔令伟, 陈正汉. 特殊土与边坡技术发展综述[J]. 土木工程学报, 2012, 45(5): 141–161. |

| [8] | 杨俊杰, 王亮, 郑建国, 等. 生态边坡客土稳定性研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2006, 25(2): 414–422. |

| [9] | 胡利文, 陈汉宁. 锚固三维网生态防护理论及其在边坡工程中的应用[J]. 水运工程, 2003(4): 13–15. |

| [10] | 卢坤林, 朱大勇, 杨扬. 边坡失稳过程模型试验研究[J]. 岩土力学, 2012, 33(3): 778–782. |

| [11] | 姚裕春, 姚令侃, 袁碧玉. 边坡开挖迁移式影响离心模型试验研究[J]. 岩土工程学报, 2006, 28(1): 76–80. |

| [12] | 李明, 张嘎, 胡耘, 等. 边坡开挖破坏过程的离心模型试验研究[J]. 岩土工程学报, 2010, 31(2): 366–370. |

| [13] | 高民欢, 李辉, 张新宇, 等. 高等级公路边坡冲刷理论与植被防护技术[M]. 北京: 人民交通出版社 , 2005. |

| [14] | 李志刚, 刘建民. 高等级公路路堤边坡冲刷防护临界高度野外模拟试验研究[J]. 公路, 2003, 10(10): 43–46. |

| [15] | 李家春, 田伟平. 黄土路堤坡顶及土路肩暴雨冲蚀破坏机理试验[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2004, 24(2): 27–29. |

| [16] | 刘青泉, 李家春, 陈力, 等. 坡面流及土壤侵蚀动力学(Ⅰ)-坡面流[J]. 力学进展, 2004, 34(3): 360–372. |

| [17] | 刘青泉, 李家春, 陈力, 等. 坡面流及土壤侵蚀动力学(Ⅱ)-土壤侵蚀[J]. 力学进展, 2004, 34(4): 493–506. |

| [18] | 刘海松, 倪万魁, 杨泓全, 等. 降雨冲刷对黄土公路边坡植物防护影响的试验研究[J]. 工程地质学报, 2007, 15(4): 527–533. |

| [19] | 高德彬, 倪万魁, 杨泓全. 高速公路黄土路堑高边坡现场冲刷试验研究[J]. 中外公路, 2007, 27(3): 199–201. |

| [20] | 沈水进, 孙红月, 尚岳全, 等. 降雨作用下路堤边坡的冲刷--渗透耦合分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2011, 30(12): 2456–2462. |

| [21] | 裴得道, 许文年, 郑江英, 等. 水库消落带植被混凝土抗侵蚀性能研究[J]. 三峡大学学报:自然科学版, 2008, 30(6): 45–47. |

| [22] | 杨晓华, 晏长根, 谢永利. 黄土路堤土工格室护坡冲刷模型试验研究[J]. 公路交通科技, 2004, 21(9): 21–24. |

| [23] | 汪益敏, 李庆臻, 张丽娟. 高速公路路基边坡客土喷播防护冲刷试验[J]. 路基工程, 2009(6): 15–17. |

| [24] | 程晔, 方靓, 赵俊锋, 等. 高速公路边坡CF网防护抗冲刷室内模型试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2010, 29(s1): 2935–2942. |

| [25] | 程日盛. 边坡生态防护室内冲刷试验研究[J]. 中外公路, 2007, 27(5): 34–36. |

| [26] | 赵明华, 蒋德松, 陈昌富, 等. 岩质边坡生态防护现场及室内抗冲刷试验研究[J]. 湖南大学学报:自然科学版, 2004, 31(5): 77–81. |

| [27] | 蒋德松, 陈昌富, 赵明华, 等. 岩质边坡植被抗冲刷现场试验研究[J]. 中南公路工程, 2004, 29(1): 55–58. |

| [28] | 张永杰, 王桂尧, 王玲, 等. 路堑边坡植被防护固土效果室内外试验[J]. 长沙理工大学学报:自然科学版, 2012, 9(3): 9–14. |

| [29] | 李志刚, 钱七虎, 陈云鹤. 土工构造物边坡冲刷临界坡度的研究[J]. 土木工程学报, 2004, 37(2): 78–81. |

| [30] | 巫锡勇, 梁毅, 李树鼎. 降雨对绿化边坡客土稳定性的影响[J]. 西南交通大学学报, 2005, 40(3): 322–325. |

| [31] | 王亮, 杨俊杰, 刘强, 等. 表面渗流对生态边坡中客土稳定性影响研究[J]. 岩土力学, 2008, 29(6): 1440–1450. |

| [32] | 傅鹤林, 李昌友, 郭峰, 等. 滑坡触发因素及其影响的原位试验[J]. 中南大学学报:自然科学版, 2009, 40(3): 781–785. |

| [33] | 黄涛, 罗喜元, 邬强, 等. 地表水入渗环境下边坡稳定性的模型试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2004, 23(16): 2671–2675. |

| [34] | 朱宝龙, 胡厚田, 陈强, 等. 降雨条件下固体废弃物边坡变形及破坏模式试验研[J]. 工程地质学报, 2004, 12(3): 312–317. |

| [35] | 肖成志, 孙建诚, 刘熙媛, 等. 三维土工网垫植草护坡性能试验[J]. 重庆大学学报, 2010, 33(8): 1793–1799. |

| [36] | 林鸿州, 于玉贞, 李广信, 等. 降雨特性对土质边坡失稳的影响[J]. 岩石力学与工程学报, 2009, 28(1): 198–204. |

| [37] | 林鸿州, 吕禾, 刘邦安, 等. 张力计量测非饱和土吸力及工程应用展望[J]. 工程勘察, 2007(7): 7–10. |

| [38] | 王福恒, 李家春, 田伟平. 黄土边坡降雨入渗规律试验[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2009, 29(4): 20–24. |

| [39] | 李焕强, 孙红月, 孙新民, 等. 降雨入渗对边坡性状影响的模型实验研究[J]. 岩土工程学报, 2009, 31(4): 589–594. |

| [40] | 罗先启, 刘德富, 吴剑, 等. 雨水及库水作用下滑坡模型试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2005, 24(14): 2476–2483. |

| [41] | 钱纪芸, 张嘎, 张建民, 等. 降雨时粘性土边坡的离心模型试验[J]. 清华大学学报:自然科学版, 2009, 49(6): 813–817. |

| [42] | 姚裕春, 姚令侃, 王元勋, 等. 水入渗条件下边坡破坏离心模型试验研究[J]. 自然灾害学报, 2004, 13(2): 149–154. |

| [43] | 魏宁, 茜平一, 傅旭东. 降雨和蒸发对土质边坡稳定性的影响[J]. 岩土力学, 2006, 27(5): 778–786. |

| [44] |

Dalton P A, Smith R J, Truong P N V. Vetiver grass hedges for erosion control on a cropped flood plain: hedge hydraulics[J].

Agriculture Water Management, 1996(31): 91–104. |

| [45] | 郭雨华, 赵廷宁, 丁国栋, 等. 灌木林盖度对风沙土风蚀作用的影响[J]. 水土保持研究, 2006, 13(5): 245–247. |

| [46] | 李驰, 黄浩, 孙兵兵, 等. 沙漠路基边坡抗风蚀能力现场试验研究[J]. 土木工程学报, 2011, 44: 220–225. |

| [47] | 李驰, 高瑜. 沙漠公路风沙土路基风蚀破坏试验研究[J]. 岩土力学, 2011, 23(1): 33–38. |

| [48] | 崔凯, 朱彦鹏, 谌文武, 等. 高陡层状土质边坡风蚀失稳过程及机理研究[J]. 工程地质学报, 2011, 19(2): 187–192. |

| [49] | 于玉贞, 李荣建, 李广信, 等. 饱和砂土地基上边坡地震动力离心模型试验研究[J]. 清华大学学报:自然科学版, 2008, 48(9): 1422–1425. |

| [50] | 刘汉香, 许强, 徐鸿彪, 等. 斜坡动力变形破坏特征的振动台模型试验研究[J]. 岩土力学, 2011, 32(2): 334–339. |

| [51] | 杨庆华, 姚令侃, 任自铭, 等. 地震作用下松散体斜坡崩塌动力学特性离心模型试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2008, 27(2): 368–374. |

| [52] | 孔博, 陶和平, 李爱农, 等. 汶川地震灾区生态脆弱性评价研究[J]. 水土保持通报, 2010, 30(6): 180–184. |

2013, Vol. 4

2013, Vol. 4