| 稀土企业社会责任:基于利益相关者视角 |

b. 江西理工大学, 人事处,江西 赣州 341000

b. Department of Personnel, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou 341000, China

稀土元素(rare earth elements),是元素周期表第Ⅲ族副族元素钪、钇和镧系元素共17种化学元素的合称.我国的稀土资源占世界已知储量的36 %,内蒙古包头市的白云鄂博、江西、广东、四川等地混合矿储量巨大,是目前世界第一大稀土矿,也是稀土矿第一大出口国,约占世界总出口量的90 %.稀土已被广泛应用于国防工业、冶金、机械、石油、化工、玻璃、陶瓷、纺织、皮革、农牧养殖等传统领域,在社会生活中几乎随处可见.因此,稀土作为战略资源在经济社会发展中起着不可忽视的作用.

然而,对稀土资源的长期粗放式开采和加工造成了对环境的严重破坏.今年4月16日,国家42个部委组成的联合调研组在江西赣州经过6天的调研后,形成了一份赣南苏区的环境报告.报告显示,稀土开采污染遍布赣州的18个县(市、区),涉及废弃稀土矿山302个,遗留的尾矿(废渣)达1.91亿t,被破坏的山林面积达97.34 km2,仅盗采残留稀土废渣治理就需70年.更有媒体公开报道称截至2011年底江西省稀土企业51个,全年稀土主营收入329亿元,利润为64亿元,然而治理污染就要花380亿元,这一数字远远超过了稀土开采所获得的经济收益[1].稀土开采导致的污染在北方也很常见,严重者如包头.更可怕的是稀土开采还会伴随着放射性物质的污染,会严重污染水源及居民,因此学者们呼吁重视稀土开采过程中的环境保护问题,加大治理和研发的投入[2-3].

我国从2009年开始限制稀土开采和出土,这不仅是保护稀土这一战略性资源的权宜之计,也是基于环境保护、促进社会和谐发展的长远计划.稀土是有色金属中的一种.针对有色工业企业的污染较为严重的现实,2008年11月中国有色金属工业协会举行了“全国有色工业企业社会责任启动暨《企业社会责任指南》发布大会”.全国人大常委会原副委员长顾秀莲在讲话中指出:有色金属工业企业应该积极地履行社会责任,爱国守法、保护环境,促进社会和谐实现科学发展.

基于管理研究的视角,本文提出的问题是:企业重视和履行社会责任的本质动因是什么?哪些因素推动着企业履行社会责任?本文将基于利益相关者理论对这两个问题进行回答,并在最后为政府和企业提出相关的实践建议.

1 多利益主体视角的稀土企业社会责任分析 1.1 利益相关者理论简介利益相关者理论(stakeholder theory)的兴起是伴随着人们对“企业归谁所有”这一古老命题的回答产生的.20世纪80年代中期以前,企业被天生认为是股东所有.80年代中期以后,答案出现了分歧.一种认为股东是企业所有者,因为他们的投资形成了企业资产,承担了企业经营风险[4-5],这就是所谓的股东中心理论.另一种观点认为企业是利益相关者的企业,不仅股东,其他利益相关者尽管可能没有对企业进行实物投资,但也为企业发展注入了一定的专用性投资,同时也分担了一定的经营风险或是为企业发展付出了代价,因此包括股东在内的所有利益相关者都应该是企业的所有者[6-7],这就是利益相关者理论.

那么,谁是企业的利益相关者呢?Freeman认为可以从所有权、经济依赖性和社会利益三个不同的角度对企业的利益相关者分类[7]:从所有权看,股东是企业的利益相关者;从经济依赖性看,利益相关者包括企业的经理人、债权人、员工、消费者、竞争者、供应商和企业所在社区等;从社会利益看,利益相关者包括政府和媒体等.也有学者将企业利益相关者分为直接和间接利益相关者[8],直接利益相关者与企业发生直接的市场交易关系,包括股东、员工、供应商和债权人;间接利益相关者与企业发生非市场交易关系,包括政府、社会团体、媒体和公众等.Freeman和Frederick的划分方式较有代表性,能够有助我们认识究竟谁才是企业的利益相关者,借助这两类划分企业的利益相关者成了“看得见、摸得着”的实体.

当然,也有研究者从别的角度,比如从企业的契约本质理解企业的利益相关者.有学者提出了广义的委托代理理论,认为企业是由不同的资源所有者达成的契约联结体,因此委托代理不仅应该考虑股东与经理人之间的利益冲突,还要考虑经理人与企业的其他利益相关者(媒体、员工、政府等)间的利益冲突[9].根据这些不同利益相关者达成的契约(显性或隐性的),每一个利益相关者都向企业提供了关键资源,作为交换,这些利益相关者也希望企业的行为能够满足他们的利益[10].从这种企业与利益相关者之间以及不同利益相关者间的相互依赖性可以看出利益相关者对企业的资源分配的话语权具有合法性基础[11],经理人的决策必须考虑到多方利益相关者的期望.因此,从这个角度理解企业的社会责任行为就应该考虑什么因素促使经理人员做出履行社会责任的决策.

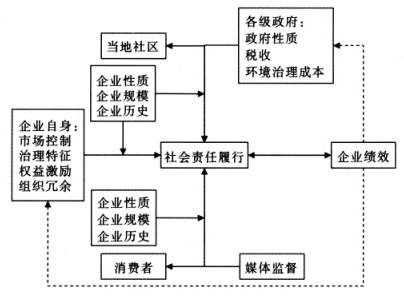

本文基于Freeeman的利益相关者理论,结合Frederick对企业利益相关者的划分以及Hill和Jones的广义委托代理理论,拟从企业自身、消费者、当地社区、政府和社会媒体等5个方面的利益相关者论述稀土企业履行社会责任的动力机制.稀土企业履行社会责任的动力机制如图 1所示.

|

| 图 1 稀土企业履行社会责任的机制 |

1.2 稀土企业履行社会责任与企业绩效

Rumelt和Teece认为,企业战略研究的根本问题之一是解释不同企业之间的绩效差异[12].其实,企业绩效问题不光是战略研究的根本问题,也是管理研究的根本问题,管理研究的相当多话题都是围绕绩效展开,至少绩效是一个极为常见且重要的因变量.

企业履行社会责任势必占用一定甚至是相当的组织资源,而稀缺的组织资源是企业的核心竞争力部分,特别是稀土的特殊性导致了开采加工都很可能导致严重的环境污染,给周边居民和自身员工会造成较为严重的利益侵害,因此稀土企业履行社会责任会影响到组织的运行结果.那么,履行社会责任究竟会给企业绩效带来何种影响呢?这个问题在近十多年被管理研究者反复提出并验证.研究者利用我国上市公司的数据研究的结论是企业履行社会责任与企业的绩效呈正相关关系[13-15],即企业主动履行一定程度的社会责任对其自身的发展是有好处的.也有研究者以连续观察的面板数据研究后认为短期看企业的社会责任与当期财务绩效负相关,而长期看履行社会责任对长期财务绩效有正向影响[16].有研究基于通信行业的经验数据研究表明当期的企业社会责任指数与企业利润、企业竞争力和企业成长间都呈正相关关系[17].而国内关于稀土和有色金属行业企业的社会责任与企业绩效的关系的实证研究还相当缺乏.基于已有的包括广泛行业企业样本的研究已经认可了企业社会责任与绩效之间的正向关系,而且,基于稀土企业的特殊性,其履行社会责任为企业带来的效益会更大(包括有形的财务收益和无形的收益,如口碑等,这又会促进企业财务绩效的提升),反过来,只有企业绩效得到了提升,企业才有可能有更多的资源投入到社会责任的履行中.因此,提出如下命题:

命题1:稀土企业社会责任的履行与企业绩效间相互促进,提升绩效是企业履行社会责任的终极目标,而绩效的提升为企业履行社会责任提供了可能.

1.3 稀土企业自身特点与社会责任履行企业自身因素会影响其社会责任的履行.当前我国有10家稀土企业的上市公司,相比非上市公司而言,上市公司的行为更容易暴露在公众眼前,经理人员的决策也要更符合其他利益相关者的期望.对上市的稀土企业而言,如果没有恰当履行社会责任,其他利益相关者对经理人的决策给予惩罚,因而会影响公司股价[18],而公司股价下跌的威胁会时刻警示着企业必须保持一定的社会责任底线,否则后果会很严重.

企业的董事会有权对企业的经营决策做出监督,并代表利益相关者发出他们的声音.已有研究表明,一定比例的外部董事会对企业的经营决策做出更有效的监督.对于企业履行社会责任而言,如果董事会成员的代表性越高(包括一定比例的外部董事、董事的专业背景等),越有利于企业作出履行社会责任的决策.对于上市的稀土企业而言,董事会的代表性应该会促进企业社会责任的履行,而对于非上市稀土企业而言,决策层的代表性、决策者的专业背景甚至个人经历等都会成为影响稀土企业履行社会责任的因素.

权益性激励机制的设计是为了使管理层与其他利益相关者的利益保持一致.对于稀土企业的社会责任而言,我们认为权益性激励也会使管理层做出履行社会责任的决策.这会使管理层与其他利益相关者的利益趋于一致.上文认为企业履行社会责任会促进绩效的提升.但是,财务绩效的提升并不一定意味着企业就会履行更多的社会责任,这需要管理层作出履行社会责任的决策,在很多情况下,管理层将资源用来履行社会责任的动机是很低的.因此,如果能够将企业管理层的激励机制设置成权益性的,如限制管理层的权益分红、实施期权激励、让管理层拥有一定的企业所有权,则会促使管理层的决策更具有长期导向性,更加专注于履行社会责任以使企业能够持续地创造价值.

当然,企业履行社会责任需要一定的资源基础,如果企业没有能够用于从事直接生产活动之外的资源条件,企业是不大可能做出履行社会责任的决策的.因此,企业拥有的富余资源即组织冗余越多,特别是非吸收性冗余越多,则企业越有可能履行社会责任.

鉴于上述分析,我们提出如下命题:

命题2:企业自身特点会影响企业履行社会责任:相比非上市公司而言,上市公司越有可能履行社会责任;决策层的代表性程度越高,企业越有可能履行社会责任;管理层的权益性机制设计会促进其做出履行社会责任的决策;而组织的冗余资源是企业履行社会责任的直接物质基础,非吸收性冗余资源越多,企业越有可能履行社会责任.

必须注意的是,企业特征还可能是影响企业社会责任履行的调节变量,我们认为,稀土企业的性质、规模和历史是稀土企业履行社会责任的重要调节变量.相比非国有企业,国有企业更可能履行社会责任.国有企业是一种政府参与和干预经济的工具与手段,是政府针对出现或可能出现的市场失效问题而代表公众利益所采取的诸多政策举措的一种.从理论上说,一国政府之所以选择以国有企业这种方式影响经济,那仅仅是因为在实现既定的施政目标方面,它比其他的影响经济的方式来得更为有效,实施成本更低[18].因此,在中国这样处在经济转型、市场制度不发达的情况下,国有企业背负着社会对其追求非经济目标的期望,其活动应该对公众无害甚至要主动承担起改善社会环境甚至提高人们福利的责任.同样的情况下,那些规模更大、经营历史更长的企业相比小规模、历史短的企业而言更可能履行社会责任,因为它们更在意社会对其的声誉评价,因而不光会以追求经济效益为目标,也会注重保护环境、改善社会福利[19].因此,本文提出如下命题:

命题3:稀土企业的性质、规模和经营历史是企业履行社会责任的调节变量,相比非国有企业、小规模企业和经营历史短的企业而言,国有企业、大企业和历史长的稀土企业更可能履行社会责任.

1.4 政府与稀土企业社会责任的履行政府与企业是经济社会的两大活跃因素,两者间关系复杂.在政企关系问题上,政府如何管制企业直接关系到政企关系的合理性和有效性,政府对企业的作用,既有宏观调控,也有直接管制[20].政府重要作用是限定企业合法活动的边界.而且,我国的政府是社会主义政府,是人民的政府,政府更应对企业行为进行宏观调整,以使企业在追求经济利益的同时不损害社会利益.对于稀土这样的重污染企业而言,政府应该制定严格的、完善的法律法规体系,规范其经营活动,为稀土企业履行社会责任提供程序化的保证,对不遵守相应法律法规破坏环境、损害群众利益的企业做出严厉的处罚.当然,政府也有这样做的直接动力.上文已经论证过稀土企业履行社会责任会提升企业的绩效,而绩效的提升意味着政府可以获得更为持久、更多的税收.因此,对追求长期目标的人民政府而言,有动力引导稀土企业履行社会责任.因此,有如下命题:

命题4:政府是稀土企业履行社会责任的直接管制者,人民政府的性质决定了政府不会以获得短期税收为目标,而是引导企业履行社会责任、提升企业长期绩效为目标.换言之,完善的法律法规体系和强有力的执行机制会推动企业履行社会责任.

1.5 当地社区、消费者与稀土企业社会责任的履行企业所在社区和消费者是企业生产过程和最终产品的体验者.一些国外研究者从消费者和社区响应的角度,对企业社会责任与绩效之间的关系进行了实证研究[21].这些研究对企业社会责任与消费者或社区的产品购买意向[22],消费者或社区对产品的态度[23],公司声誉评价[21]等消费者响应(Consumer Response)的关系进行了广泛的研究,并证实了企业社会责任对消费者或社区有直接或间接影响.同时,作为企业的“服务”对象,消费者或当地社区对企业生产和产品的评价和购买意向也是企业行为的依据.可以想象,对稀土企业这样具有高污染风险的企业而言,消费者和社区对企业生产和产品的正面评价也是推动企业积极履行社会责任的力量.

命题5:稀土企业所在社区和消费者对企业生产过程和产品的响应与企业积极履行社会责任间相互促进.即,稀土企业履行社会责任的程度会推动当地社区和消费者的积极响应水平,而这也反过来推动着稀土企业更加积极地履行社会责任.

1.6 舆论监督与稀土企业社会责任的履行舆论监督是企业履行社会责任的外部监督机制.当今社会媒体的作用已越来越不可忽视,媒体不仅是企业披露信息的介质,也是传播公众意见的平台.政府相关部门如质监、环保部门和民间组织对企业产品的评价报告通过媒体发布后具有很强的覆盖面和影响力,特别是报道企业不遵守法律规定导致的对公共利益的损害方面的信息报道甚至会给企业带来毁灭性的打击,相关的例子已屡见不鲜.因此,本文提出如下假设:

命题6:舆论监督是企业履行社会责任的外部监督力量,越及时开放的媒体报道越会促使企业审视自身行为履行社会责任.

2 稀土企业履行社会责任的对策从上面的论证可以看出,企业社会责任的履行实际上可以分为两个方面:企业为了获得持续的经济利益会主动地履行与此相应的社会责任,而企业在社区、消费者和政府的外部因素作用下也不得不履行一部分社会责任,这一推一拉两个方面促使着企业社会责任的履行.企业主动履行的社会责任主要是针对企业自己的股东和员工而言,这一方面的社会责任如果履行不好会直接影响企业的业绩;而对政府、消费者和社区的社会责任则处于较高层次,是企业持续经营必不可少的外在前提;舆论监督是企业社会责任履行的传播者,对企业社会责任的履行施加重要外部影响.因此,企业履行社会责任的相关对策也可从这几个方面得出.

首先,企业履行社会责任可以说是在一定的社会道德下进行的,有必要对企业家进行社会责任道德培训.当然,企业是履行社会责任的主体,但做出履行社会责任的决策是企业家的决定,企业家就是企业与外部环境的边界中介者(boundary spanner).因此,企业家的社会责任道德意识和道德水准决定了企业是否会履行社会责任以及履行社会责任的程度.西方企业越来越多地通过研讨会等鼓励企业履行社会责任.国外的研究表明,通过类似的道德培训项目,明显地提高了企业家的社会责任道德水平,增强了对企业经营道德的认识[23-24].特别是针对稀土这样的强污染企业而言,通过社会责任的道德培训改变他们过分追求短期经济利益的观念,在经营过程中适当履行一定的社会责任,不损害其他利益相关者的利益.

其次,完善社会责任相关立法,强化执行机制.稀土企业对政府、消费者和当地社区等利益相关者的社会责任本质上讲是在履行法律规定的义务.因此,稀土企业必须履行法律的强制规定,不得损害他们的利益.一方面,稀土企业社会责任问题的突出表现是对环境的破坏,而要减小对环境的破坏就必须要企业进行较大规模的投入,这种投入短期看不但不能为企业带来效益,还会降低其短期收益.因此,很多企业并不会在这方面投入太多.鉴于此,相关的法律应该针对稀土企业这样的重污染企业强制规定一定量的环境治理投入,必须具备一定的污染处理设施和能力,把这当作进行生产的前提条件.另一方面,针对可能发生的稀土生产污染,要有严格科学的评价机制,对企业造成的污染进行评估,并赔偿环境治理和由此给当地社区造成的损失,一旦发生严重的环境事件,政府在责任认定和处理上不能姑息.当然,再完善的法律制度也需要严格的执行机制作保障,否则法律就成了一纸空文,这就要求相关的执行部门能够秉公执法、严格执法,重视全社会的长期福利而不能仅仅关注当地的短期利益.

再次,建立稀土企业社会责任信息披露机制,强化舆论监督.企业社会责任相关的信息披露是监督企业履行社会责任的保证(沈洪涛,2007).企业传统的信息披露主要是盈利相关的会计信息,而稀土企业对环境的影响是非常大的.因此,对稀土企业这样的重污染企业要探索建立一种不仅披露传统会计信息还要披露其生产经营活动对社会的影响的相关信息.如,稀土企业生产经营活动中的废气、废水、废渣的排放量,安全事故的发生情况,对周边环境的生态影响等等.这种探索可以首先在稀土上市企业中进行,以全面评价企业生产经营活动的经济效益与社会效益.另外,舆论监督也非常重要,全社会应该给企业社会责任信息的传播创造更为宽松、自由的环境,政府部门也要对舆论传递出的社会责任信息给予重视.

3 结论企业履行一定的社会责任是政府、消费者、当地社区对企业的期望,也是企业追求长期成长的必然选择.稀土企业生产的重污染特点更加决定了其生产经营活动的边界的广泛性,不仅要对股东和员工负责,也要对其他利益相关者和生态环境负责.本文认为稀土企业履行社会责任并不违背企业逐利的本性,适度履行社会责任反而会促进企业能够持续成长.另外,特别是对于那些大型国有稀土企业而言,其自身也不仅背负着逐利的企业本质,也担负着政府的部分功能,公众也对其经营活动寄予了厚望,这些稀土企业更应该主动履行社会责任,改善社会福利.社会主义政府的本质也决定政府不仅以短期的税收为目标,其也有动力促进稀土企业履行社会责任.当然,消费者和当地社区受稀土企业生产经营活动的直接影响,自然对稀土企业履行社会责任有期待.舆论对稀土企业履行社会责任的传播和监督是强化其履行社会责任的外部机制.当然,履行社会责任的主体还在于稀土企业自身.稀土企业在生产经营过程中应该培养道德意识,主动履行社会责任,向公众披露相关信息,政府也应该针对稀土行业完善相关律法,严格执法,使稀土企业不仅有履行社会责任的内部动力也有外部惩处机制.

| [1] | 杨烨, 梁倩, 李美娟.江西全省稀土收入329亿元, 赣州一地治理费用380亿元, 工信部称稀土污染代价触目惊心[N].经济参考报, 2012-04-09. |

| [2] | 马惠昌. 稀土污染环境吗?[J]. 环境保护, 1986(8): 32. |

| [3] | 徐光宪, 师昌绪. 关于保护白云鄂博矿钍和稀土资源避免黄河和包头受放射性污染的紧急呼吁[J]. 中国科学院院刊, 2006, 20(6): 448–50. |

| [4] |

Grossman S J, Hart O D. The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration[J].

The Journal of Political Economy, 1986, 94: 691–719. DOI: 10.1086/261404. |

| [5] |

Hart O, Moore J. Property rights and the nature of the firm[J].

Journal of Political Economy, 1990, 98: 1119–1158. DOI: 10.1086/261729. |

| [6] |

Blair M M. For whom should corporations be run?: An economic rationale for stakeholder management[J].

Long Range Planning, 1998, 31(2): 195–200. DOI: 10.1016/S0024-6301(98)00003-X. |

| [7] | Freeman R E. Strategic management: A stakeholder approach[M]. MA Boston: Pitman , 1984. |

| [8] |

Frederick W C, Weber J. The values of corporate managers and their critics: An empirical description and normative implications[J].

Research in Corporate Social Performance and Policy, 1987(9): 131–152. |

| [9] |

Hill C W L, Jones T M. Stakeholder‐agency theory[J].

Journal of Management Studies, 1992, 29(2): 131–154. DOI: 10.1111/joms.1992.29.issue-2. |

| [10] | March J, Simon H, Guetzkow H. Organizations[M]. New York: John Wiley and Sons , 1958. |

| [11] |

Pearce J A. The company mission as a strategic tool[J].

Sloan Management Review, 1982, 23(3): 15–24. |

| [12] | Rumelt R P, Teece D J. Fundamental issues in strategy: A research agenda[M]. MA: Harvard Business Press , 1994. |

| [13] | 王怀明, 宋涛. 我国上市公司社会责任与企业绩效的实证研究-来自上证180指数的经验证据[J]. 南京师大学报:社会科学版, 2008(2): 58–62. |

| [14] | 徐光华, 张瑞. 企业社会责任与财务绩效相关性研究[J]. 财会通讯:学术版, 2007(12): 70–73. |

| [15] | 周建, 王文, 刘小元. 我国上市公司社会责任与企业绩效的实证研究-基于沪深两市上市公司的经验证据[J]. 现代管理科学, 2008(11): 3–6. |

| [16] | 温素彬, 方苑. 企业社会责任与财务绩效关系的实证研究-利益相关者视角的面板数据分析[J]. 中国工业经济, 2008(10): 150–160. |

| [17] | 田虹. 企业社会责任与企业绩效的相关性-基于中国通信行业的经验数据[J]. 经济管理, 2009(1): 72–79. |

| [18] | 黄速建, 余菁. 国有企业的性质, 目标与社会责任[J]. 中国工业经济, 2006, 2(6): 68–76. |

| [19] |

Barnett M L, Jermier J M, Lafferty B A. Corporate reputation: The definitional landscape[J].

Corporate Reputation Review, 2006, 9(1): 26–38. DOI: 10.1057/palgrave.crr.1550012. |

| [20] | 朱锦程. 政府, 企业与社会三者关系中的中国企业社会责任监管机制[J]. 社会科学战线, 2007(1): 303–309. |

| [21] |

Mohr L A, Webb D J. The effects of corporate social responsibility and price on consumer responses[J].

Journal of Consumer Affairs, 2005, 39(1): 121–147. DOI: 10.1111/j.1745-6606.2005.00006.x. |

| [22] |

Sen S, Bhattacharya C B. Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to corporate social responsibility[J].

Journal of Marketing Research, 2001, 38(2): 225–243. DOI: 10.1509/jmkr.38.2.225.18838. |

| [23] |

Berens G, Van Riel C B M, Van Bruggen G H. Corporate associations and consumer product responses: The moderating role of corporate brand dominance[J].

Journal of Marketing, 2005, 69(3): 35–48. DOI: 10.1509/jmkg.69.3.35.66357. |

| [24] |

Weber J. Measuring the impact of teaching ethics to future managers:A review, assessment, and recommendations[J].

Journal of Business Ethics, 1990, 9(3): 183–190. DOI: 10.1007/BF00382643. |

2012, Vol. 3

2012, Vol. 3