| 微生物对重金属元素作用机理综述 |

b. 建筑与测绘工程学院,江西赣州341000

b. School of Architecture and Surveying Engineering, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou 341000, China

自现代工业产生以来,人类对金属矿产资源的开发使社会受益的同时也使得重金属污染日益成为威胁人类生存环境的一个主要因素; 由于重金属的不可生物降解,且往往能参与食物链的循环,最终通过食物和水的摄取富集到人体内,给人体健康造成极大的危害(如日本的水俣病和痛痛病等),因此重金属污染越来越受到大众和政府部门的注视[1-2].处理重金属污染的传统方法多为物理或化学法,如化学沉淀法、离子交换法、反渗透法、萃取法、活性炭吸附法等.它们各有优点,但不同程度地存在着投资大、能耗高、操作困难、易产生二次污染等缺点.自20 世纪80 年代起,生物修复技术,特别是微生物修复技术作为一种新型的重金属处理手段因其成本低、效率高而受到广泛关注.

土壤重金属污染会影响到土壤中微生物的多样性,A.M.Abdel-Azeem[3](2007)使用受重金属污染的下水道污水灌溉农田时,使农田土壤重金属含量超标并直接影响了土壤中微生物的多样性; 但在微生物多样性受影响的同时对重金属有抗性的微生物的优势就明显显现出来了,而未受污染的土壤中虽然具有较高的物种多样性,却没有明显的优势菌种[4],这说明抗性微生物在重金属元素的胁迫下自身新陈代谢活动产生了相应的变化,从而适应了受重金属污染的环境.对重金属有抗性的微生物种群是修复重金属污染微生物的主要来源,微生物对重金属污染的修复主要是依靠微生物对重金属的作用或者微生物-植物联合对重金属的作用来修复重金属污染,微生物对重金属的作用机理主要包括四种: 微生物对重金属的溶解、微生物对重金属的转化、微生物对重金属的固定以及菌根联合作用.文中将从这四个方面来阐述微生物对重金属元素的作用.

1 微生物对重金属的溶解微生物对重金属的溶解也称为微生物湿法冶金.微生物对重金属的溶解作用是通过微生物的直接作用或代谢所产生的小分子有机酸改变重金属所在环境的pH,释放处于吸附态和化合态的重金属离子[5-6].许友泽等[7]采用微生物淋滤法去除污泥中重金属时,发现淋出溶液pH 的降低和重金属的去除率成正相关关系.Mo C H 等[8]发现,淋滤强弱顺序为嗜酸细菌(Acidophiic)>嗜中性细菌(Neutrophilic),氧化亚铁杆菌+氧化硫硫杆菌>氧化亚铁杆菌>土著微生物.北京大学周顺桂等[9]用猪粪做A.ferrooxidans 和A.thiooxi-dans 复合菌株的培养基对垃圾焚烧飞灰中的重金属淋滤15 d, Cd、Zn、Cu 的滤除率分别为82.4 %、73.5 %、60.0 %.目前各种污水的微生物处理方法所产生的污泥量巨大,并且很多污泥中都含有不同浓度的重金属,这对污泥的后期资源化利用产生了极大的制约,近年来使用微生物淋滤来达到这一效果的研究取得了一定进展.曹占平等[10]研究了氧化亚铁硫杆菌对Cu、Zn 等重金属去除效果和工艺运行参数,发现培养基成分、投配比、pH、温度均对重金属去除效果有影响.在一定范围内来说,在营养充分、温度适宜的条件下,微生物代谢旺盛,合成的有机酸越多,使重金属所在环境的pH 下降的越显著,重金属的溶出率就越高.李淑更等[11]以城市污泥作为培养介质,发现投加适量的驯化污泥可使污泥中的Cu、Zn、Cd 和Ni 的滤除率别达到67.2 %,88.9 %,82.4 %和68.4 %.

微生物对重金属的淋滤溶解作用为当前城市污泥和垃圾焚烧飞灰中重金属的去除提供了可行的途径,且已经取得了不错的效果.在受重金属污染的土壤治理研究中,这一方法也具有切实的可行性.在微生物对重金属的淋滤研究中,以后应该主要集中在探索如何确定最佳的淋滤条件,使得淋滤效果达到最佳,且淋滤后得到的富含重金属的淋出液如何进行低成本的无害化处理,避免造成二次污染.

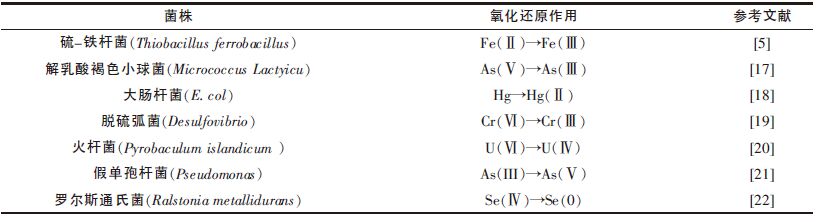

2 微生物对重金属的氧化还原转化在不同的土壤环境中,微生物可以通过一系列的活动使As、Cr、Hg 和Zn 等金属元素的价态发生改变,使它们的毒性、溶解度、迁移性等性质发生改变.例如,一些嗜酸菌能通过自身的代谢活动使高毒性的Cr6+转化为低毒的且溶解性更小的Cr3+,从而可以降低铬离子的危害性,某些微生物能把难溶的Pu4+还原成Pu3+,把Hg2+还原成单质Hg[12-13].李森等[14]研究发现酵母菌能很好地把Cr6+在菌体表面上还原并富集.何德文[15]经研究发现通过优化微生物培养基组成可使微生物对浓度低于150 mg/L 以下的Cr6+进行完全的解毒,并得到相应的培养基成分组成.张顺成[16]研究发现在强碱性环境中Cr6+还原菌可对初始浓度为1500 mg/L 的含铬废水实现99.9 %的去除效果.部分常见微生物对重金属离子的氧化还原机理如表 1 所示.

| 表1 部分常见微生物对重金属离子氧化还原反应机理 |

|

| 点击放大 |

目前微生物对重金属氧化还原作用的研究及运用多集中在电镀及冶金废水的处理上.研究微生物对重金属的解毒时,应该主要探究在何种条件下能使微生物高效地处理高浓度重金属废水,而不使微生物的代谢活性受高浓度重金属离子的毒害.

3 微生物对重金属的吸附固定作用微生物对重金属的固定主要依靠3 种常见的方式,即胞外络合作用和胞外沉淀,以及胞内积累.由于微生物的细胞壁表面含有一些基团(例如巯基、磷酰基、羟基、羧基),这些基团都含有P、S、O 等原子,这些原子都含有孤对电子能为重金属离子提供配位络合的电子对,使重金属结合在细胞壁上.微生物细胞膜上具有各类型吸附专性蛋白,因此重金属能在细胞壁细胞膜上富集结晶[5].L.Diels 等[23]研究发现:在微生物生长的对数期晚期微生物对重金属的吸附达到最大量,这是因为在这个时期,细菌产生了膜外蛋白和胞外多聚糖.王瑞兴等[24]也发现Ca2+和Cd2+能在微生物作用下共结晶.刘建英等[25]研究发现有机阴离子能影响螺旋蓝细菌对重金属的富集,乙酸根起解吸附作用而柠檬酸根能起促进吸附的作用.U.N.Rai 等[26]研究发现蓝绿藻类能在体内大量富集重金属,其对各种金属的最大富集量为:Fe(4,520.00 μg/g dw) 、Cr(2,109.00 μg/g dw)、Ni(495.00 μg/g dw).微生物对重金属离子的吸附固定效果受吸附环境的pH、温度、吸附剂的种类、吸附剂的预处理、吸附剂使用量等因素的影响.黄民生等[27]研究使用嗜热性真菌、假单胞菌属(EPS-502)、啤酒酵母、铜绿假单胞菌、酒曲霉菌属(R.ar rhizus)、白腐真菌(P.chrysosporium)作为吸附剂对U 和Zn2+、Ni2+、Pb2+、Ag+等离子的吸附效果,发现随着环境pH、温度、重金属起始浓度、微生物量的不同均对吸附量有不同程度的影响.由于不同的重金属离子电负性和离子半径的不同,使其和微生物细胞壁上的阴离子基团的结合能力不一样,形成竞争关系,影响吸附效果.研究表明Ca2+会严重干扰Ni2+的吸附.

微生物对重金属的吸附由于其独有的特点在重金属污染治理方面受到了越来越多的关注.由于微生物对重金属的吸附强度受到温度、pH、营养等方面的影响,所以探索在各种污染情况下创造出适合微生物吸附重金属的条件,使吸附量达到最大量并且进一步探究吸附原理成为了今后研究的重点.

4 菌根的作用菌根是由土壤真菌与高等植物根系组成的结合体.李延强等[28]采用东南景天修复重金属污染的研究发现,对重金属有超积累能力的生态型东南景天根际土壤中的微生物数量,显著高于非超积累生态型东南景天根际微生物数量.目前菌根修复的主要难点在于获得具强修复能力的微生物和适合的植物[29].彭桂香等[30]研究了向土壤中投加适合的改良剂,促使土壤中细菌、放线荫、真菌的数量增加,使菌根吸附重金属的能力增强.张旭红等[31]研究接种丛枝菌根真菌对旱稻根际Pb 的赋存形态的影响发现,接种后比接种前根际Pb 的赋存形态有了明显的改变,这说明菌根真菌的存在明显改变了重金属离子的生物有效性.王江等[32]在重金属污染的土壤中种植五节芒后,测定发现五节芒根际土壤微生物基础呼吸和生物氮量明显高于根围土壤.黄晶等[33]研究丛枝菌根真菌浸染紫花苜蓿后,紫花苜蓿对土壤中Cd 和Zn 的吸收量的影响,发现浸染后紫花苜蓿对重金属的吸收量明显增加;采用不同的丛枝菌根真菌,吸收量的增加也不尽相同.刘灵芝等[34]采用从铅锌矿污染土壤中分离得到的丛枝菌根浸染万寿菊,发现浸染后万寿菊根系生物量显著增加,并且万寿菊对Cd 的积累量也有相应的增加.

菌根作为一个互利共生的体系,菌根真菌和植物根系之间的相互作用关系主要可以归结为三类.其一,由于重金属超积累型的植物对重金属有很强的吸收和转移的能力,从而降低了重金属对土壤微生物的毒害.并且,植物根系能够通过分泌物有机酸和氨基酸等有机物,不仅能与重金属产生络合作用,同时也可以作为根际微生物的营养物质,提高根际微生物的活性.其二,由于微生物的代谢活动产生的有机酸等代谢产物对重金属进行胞外沉淀或者络合作用以及氧化还原作用,使重金属的毒性下降,降低了重金属的对植物根系的毒害作用.其三,菌根菌的存在可以大大提高高等植物的生长活性,特别是在营养条件较差的土壤中,菌根菌能通过其庞大的菌丝网络为植物根系提供必要的水分、氮素和迁移性较差的一些微量元素如P 和Zn 等[35].

5 展望重金属元素在土壤中的迁移性、赋存状态、毒性等性质受土壤性质的影响.微生物作为土壤环境中最重要的组成部分之一,它们的新陈代谢活动对土壤物理化学性质有直接的影响.并且,微生物自身也可以通过一系列的代谢活动对重金属产生作用,这些作用机理是土壤重金属污染微生物修复的理论基础.当前,研究人员对微生物与重金属离子作用的机理已有较为广泛的研究,但对于微生物与稀土元素的作用研究比较少.在目前我国主要的稀土矿区由于长年以来的开采,造成了当地矿区严重的生态问题,特别是矿区土壤中稀土元素含量超标,使矿区地下水和地表水都不同程度地受到了金属元素的污染,对矿区农牧和生活用水造成威胁,造成了巨大的环境风险,赣南稀土矿区发生的水污染事件就是这一问题的体现.因此寻找适合的治理手段已是迫在眉睫.通过微生物对重金属的作用可以发现,微生物治理手段是治理重金属污染的一项可行方案,因此,在以后的研究中应着重研究微生物对稀土元素的作用,以期为治理稀土矿区污染找到一条可行之路.

| [1] |

Vanbroekhoven K, Van Roy S, Gielen C, et al. Microbial processes as key drivers for metal ,immobilization along a redox gradient in the saturated zone[J].

Environmental Pollution, 2007, 148(3): 759–769. DOI: 10.1016/j.envpol.2007.01.036. |

| [2] | 陈明. 微生物吸附重金属离子的实验研究[J]. 南方冶金学院学报, 2001, 22(3): 178–184. |

| [3] |

Abdel-Azeem A M, Abdel-Moneim T S, Ibrahim M E, et al. Saleh effects of long -term heavy metal contaminationon diversity of terri- colous fungi and Nematodesin Egypt-A Case Study[J].

Water Air Soil Pollut, 2007, 186: 233–254. DOI: 10.1007/s11270-007-9480-3. |

| [4] | 郭建华, 李华平, 朱红惠. 大宝山重金属污染土壤微生物群落优势种群分析[J]. 华南农业大学学报, 2010, 31(3): 57–60. |

| [5] | 陈新才.重金属在土壤-微生物界面相互作用的分子机制[D].杭州: 浙江大学,2006 |

| [6] | 孙嘉龙, 肖唐付. 微生物与重金属的相互作用机理研究进展[J]. 地球与环境, 2007, 35(4): 367–374. |

| [7] | 许友泽, 马超, 成应向, 等. 微生物淋溶法去除污泥中的重金属[J]. 西南交通大学学报, 2012, 47(1): 170–174. |

| [8] |

Mo C H, Cai Q, Wu Q T, et al. Research advances of microbiologi- cal method for heavy metal removal from municipal sludge[J].

Appl. Environ. Microbi, 2001, 67: 1076–108. DOI: 10.1128/AEM.67.3.1076-1084.2001. |

| [9] | 周顺桂, 常明, 胡佩, 等. 污泥与猪粪作为培养基微生物去除垃圾焚烧飞灰中的重金属[J]. 环境科学, 2005, 26(6): 180–185. |

| [10] | 曹占平, 张景丽. 生物淋滤去除农用污泥中重金属的效果及工艺[J]. 农业工程学报, 2009, 25(2): 177–182. |

| [11] | 李淑更, 张可方, 周少奇, 等. 微生物淋滤法去除城市污泥中重金属的效果[J]. 生态环境学报, 2009, 18(1): 111–115. |

| [12] |

Florence Goulhen. Alexandre gloter. Cr(VI) detoxification by Desul- fovibrio vulgaris strain Hildenborough:microbe -metal interactions studies[J].

Appl Microbiol Biotechnol, 2006, 71: 892–897. DOI: 10.1007/s00253-005-0211-7. |

| [13] | 孙嘉龙, 李梅. 微生物对重金属的吸附、转化作用[J]. 贵州农业科学, 2007, 35(5): 147–150. |

| [14] | 李森, 尹华. 融合酵母对重金属Cr 的富集机理[J]. 微生学通报, 2009, 36(11): 1645–1650. |

| [15] | 何德文. 高浓度含铬(Ⅵ)污染物的微生物解毒研究[J]. 矿冶工程, 2004, 24(6): 58–60. |

| [16] | 张顺成. 驯化抗强碱性Cr(Ⅵ)还原菌在微生物处理含铬废水的研究[J]. 辽宁化工, 2010, 39(9): 906–908. |

| [17] | Robert M, Berthelin J. Role of biological and biochemical factors in soil minerals weathering [C]//In: Huang P M, Schnizer M. Interac- tions of soil minerals with natural organics and microbes. Madison: Soil Sci Soc Am. Special Publication,1986,17: 453-465. |

| [18] |

Lloyd J R, Cole J A, Macaskie LE. Reduction and removal of hep- tavalent technetium from solution by Escherichia coli[J].

J Bacteriol, 1997, 179: 2014–2021. DOI: 10.1128/jb.179.6.2014-2021.1997. |

| [19] |

Salt D E, Smith R D, Raskin I. Phytoremediation[J].

Annual Rev Plant Phys Plant Mol Bio, 1998, 49: 643–668. DOI: 10.1146/annurev.arplant.49.1.643. |

| [20] |

Kashefi K, Lovley D R. Reduction of Fe (Ⅲ),Mn (IV),and toxic metals at 100℃ by Pyrobaculum islandicum[J].

Appl. Environ. Miro- bio1, 2000, 66: 1050–1056. DOI: 10.1128/AEM.66.3.1050-1056.2000. |

| [21] | 付莉婷, 王森. 重金属污染的生物修复研究进展[J]. 贵州化工, 2010, 35(1): 35–37. |

| [22] |

Roux M, Sarret G, Pignot-Paintrand I, et a1. Mobilization of se- lenite by Ralstonia metallidurans CH34[J].

Appl. Environ. Microbiof, 2001, 67: 769–773. DOI: 10.1128/AEM.67.2.769-773.2001. |

| [23] |

Diels L, De M, Sm et, et al. Heavy metals bioremediation of soil[J].

Molecular Biotechnology, 1999, 12: 149–158. DOI: 10.1385/MB:12:2. |

| [24] | 王瑞兴, 钱春香, 吴淼, 等. 微生物矿化固结土壤中重金属研究[J]. 功能材料, 2007, 9(38): 1523–1530. |

| [25] | 刘建英, 徐英贤. 有机阴离子对螺旋蓝细菌富集重金属的影响研究[J]. 环境科技, 2010, 23(3): 23–26. |

| [26] |

Rai U N, Smita Dubey. Screening and identification of early warning algal species for metal contamination in fresh water bodies polluted from point and non-point sources[J].

Environ Monit Assess, 2008, 144: 469–481. DOI: 10.1007/s10661-007-0010-y. |

| [27] | 黄民生, 郑乐平, 朱莉. 微生物对重金属的吸附与解吸[J]. 化工装备技术, 2000, 2(21): 17–22. |

| [28] | 李廷强, 杨肖娥. 不同程度重金属污染土壤对东南景天根际土壤微生物特征的影响[J]. 浙江史学学报:农业与生命科学版, 2008, 34(6): 692–698. |

| [29] | 张溪, 周爱国. 金属矿山土壤重金属污染生物修复研究进展[J]. 环境科学与技术, 2010, 33(3): 106–112. |

| [30] | 彭桂香, 蔡婧, 林初夏. 超积累植物和化学改良剂联合修复锌镉污染土壤后的微生物特征[J]. 生态环境, 2005, 14(5): 654–657. |

| [31] | 张旭红, 林爱军, 张莘, 等. 丛枝菌根真菌对旱稻根际Pb 形态分布的影响[J]. 中国农学通报, 2012, 28(6): 24–29. |

| [32] | 王江, 张崇, 邦常杰. 五节芒对重金属污染土壤微生物生物量和呼吸的影响[J]. 应用生态学报, 2008, 19(8): 1835–1840. |

| [33] | 黄晶, 凌婉婷, 孙艳娣, 等. 丛枝菌根真菌对紫花苜蓿吸收土壤中镉和锌的影响[J]. 农业环境科学学报, 2012, 31(1): 99–105. |

| [34] | 刘灵芝, 张玉龙, 李培军, 等. 铅锌矿区分离丛枝菌根真菌对万寿菊生长与吸镉的[J]. 土壤学报, 2012, 49(1): 43–47. |

| [35] | 赵中秋, 崔玉静, 朱永官. 菌根和根分泌物在植物抗重金属中的作用[J]. 生态学杂志, 2003, 22(6): 81–84. |

2012, Vol. 3

2012, Vol. 3