| 江西大石笏金矿床地质特征及矿化富集规律 |

江西大石笏卡林型(微细浸染型)金矿床,处于“我国卡林型金矿最有前景的扬子地块周边的古生代和中生代坳陷区”[1]的NE 部位,区域上处于扬子板块与华南板块两个一级构造单元的结合部位,萍乡-乐平坳陷带西段(是赣西卡林型金矿最有利的成矿区带)[2]; 区内变质基底为中元古界双桥山群复理石建造及火山建造,褶皱构造不发育;沉积盖层为中泥盆统-白垩系及新生界,褶皱构造较发育.区内含金地层多[3],断裂构造发育,金异常多,且近年来发现了一批金矿床(点),在该区有望找到中-大型卡林型金矿床.

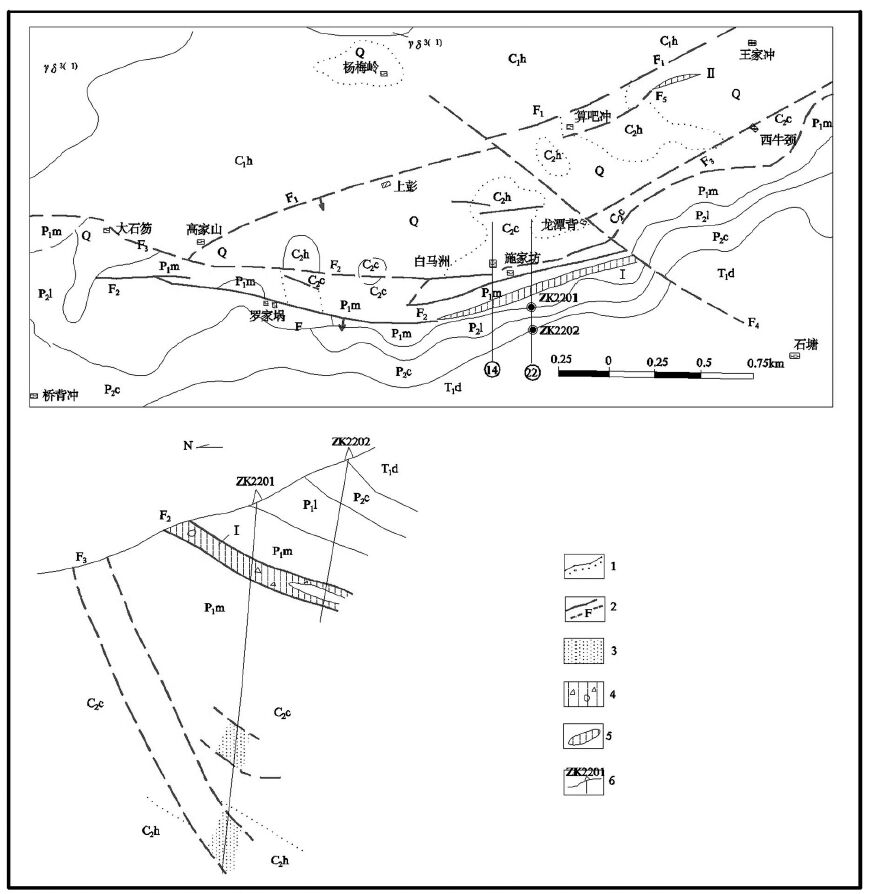

1 矿区地质概况 1.1 地层区内出露地层主要有石炭、二迭及三迭系(见图 1).

|

| Q-第四系;T1d-三叠系下统大冶组;P2c-二叠系上统长兴组;P2l-二叠系上统龙潭组;P1m-二叠系下统茅口组;C2c-石炭系上统船山组;C1h-石炭系下统华山岭组;γδ33(1)-加里东晚期花岗闪长岩;1-实、推测地质界线;2-实、推测断层及编号;3-构造破碎带;4-碳、硅质含Au 破碎带;5-矿化带及矿体;6-钻孔及编号. 图 1 大石笏金矿床地质图及22 线剖面图 |

石炭系:下统华山岭组(C1h),主要由石英砂砾岩、石英砂岩、粉砂质页岩、紫色页岩等组成,覆盖于大石笏花岗闪长岩体之上;上统黄龙组(C2h)以厚层、巨厚层状灰白色中细粒晶质白云岩为主夹灰白色灰岩,在底部夹一层碎屑岩及硅质岩;上统船山组(C2c)以厚层状灰白色、乳白色隐晶质灰岩为主,夹灰白色晶质细粒白云岩、上部有一层砾状灰岩.

二迭系: 在区内缺失栖霞组,有下统茅口组(P1m),下部以深灰色含燧石灰岩为主,局部见泥质灰岩、瘤状灰岩、炭质灰岩,中部为深灰色厚层状隐晶质灰岩夹硅质灰岩、钙质粉砂岩为主,上部以深灰色泥质灰岩为主,局部夹钙质页岩,与船山组呈不整合接触;上统龙潭组(P2l)为一套细碎屑岩沉积为主夹薄层灰岩、炭质页岩,假整合于茅口组之上;上统长兴组(P2c)以浅灰色厚层状灰岩为主,局部含燧石及硅质岩,与龙潭组呈假整合接触.

三迭系下统大冶组(T1d):下部以钙质粉砂岩夹透镜状灰岩为主,上部以薄层灰岩为主与长兴组假整合接触.

1.2 构造矿区内构造主要有褶皱构造和断裂构造,褶皱构造在矿区仅反映出其北西翼,地层总体表现为单斜构造.矿区断裂构造较发育,从矿区现有的矿化信息显示,矿区内金矿化主要受控于断裂构造,断裂构造控矿特征明显.

1.2.1 褶皱构造矿区处于锦江复向斜大石笏倒转向斜的北西翼,为正常翼.大石笏倒转向斜轴部位于矿区东南约2km 处,轴向62 °,南东翼倒转,在矿区表现为单斜构造,地层倾向南东(170 °)、倾角较缓(20~45 °),各地段由于受后期构造的挤压破坏,局部产状较乱.

1.2.2 断裂构造矿区内断裂构造十分发育,造成地层缺失、错位等,以北东东向的压扭性断裂为主,主要断裂有3条,现分述如下:

F1:为区域性压扭性断层,长大于5 km,走向北东东,倾向170 °,倾角大于80 °.切割船山组、黄龙组及茅口组地层.该断层在地表表现为断崖或者地面坍塌,沿断层多形成沟谷,并为第四系覆盖.

F2:近东西走向,倾向135~175 °,倾角浅部较陡,深部较缓,倾角30~33 °.沿茅口组中部岩层错动,上盘向上逆冲,形成一个较大的逆冲断层.断面压扭性特征明显,断层破碎带中间大,向两端逐渐变小尖灭,中间最大宽51 m,破碎带原岩主要为细粒石英砂岩、页岩,碎屑物以炭质物、泥质物、硅质岩碎屑为主,次为石英碎块、碎裂石英脉、糜棱岩等,破碎带具有不同程度的炭化、黄铁矿化、硅化和糜棱岩化,并具金矿化,是Ⅰ号矿化带的赋矿构造.

F5:走向北东,倾向155 °,倾角37~65 °.为一正断层,该断裂产于华山岭和黄龙组地层中.断层沿黄龙组中部碎屑岩底部错动,使碎屑岩破碎形成较大的破碎带,破碎带宽19~62 m,下盘的白云岩由于受动力作用,断面形成铁红色的碎裂化白云岩,破碎带由石英岩碎屑及糜棱岩组成,断层破碎带受后期热液活动作用,局部具强烈的硅化、黄铁矿化.是Ⅱ号矿体的赋存部位.

1.3 侵入岩矿区岩浆活动不甚强烈,仅在矿区西北缘有花岗闪长岩体出露,为加里东晚期侵入的小型岩基,主要岩性为中细粒-中粒黑云母花岗闪长岩、黑云母花岗岩及黑云母二长花岗岩.

2 矿床地质特征 2.1 矿体特征共圈出金矿体2 个,其中Ⅰ号金矿化带内矿体1个,编号为Ⅰ;Ⅱ号金矿化带内矿体1 个,编号为Ⅱ.

(1) Ⅰ矿体.Ⅰ矿体是大石笏矿区主矿体,发育于矿区Ⅰ号金矿化带内(即F2层间断裂破碎带内),矿体沿走向最大长度380 m,沿倾向最大深度360 m.

矿体形态呈似层状,总体产状为175°∠33°,与F2破碎带或矿化带大致相同,矿体向两端及深部变薄.矿体厚度0.80~4.52 m,平均厚度2.80 m,厚度变化系数72 %,属厚度稳定矿体.矿体一般品位10-6~4×10-6,单样含金最高品位11.24×10-6,单工程平均品位(2.78×10-6~6.49×10-6),平均品位4.61 ×10-6,金的品位变化系数为54 %,属品位变化均匀的矿体.

矿体由含星点状或浸染状黄铁矿的断层角砾(角砾占多数,角砾由灰岩、砂岩、方解石脉等碎屑组成.少数胶结物为炭、泥质等)和断层泥(①黑色炭质糜棱岩或片状、碎片状、土状炭质页岩,夹杂有灰岩、方解石脉及石英等碎屑物;②黑色炭质泥岩和褐黄、灰白色泥岩,夹杂有少量砂岩、方解石脉、灰岩及硅化灰岩碎屑等)及碎裂状石英细砂岩组成.矿体顶、底板除了未见上述断层泥中①之外,其组成基本同矿体,局部由碎裂状砂岩、灰岩、硅质岩或致密块状灰岩组成.

(2) Ⅱ矿体.Ⅱ矿体发育于矿区Ⅱ号金矿化带内(即F5断裂破碎带内)中,长125 m,最大厚10.20 m,沿走向、倾向渐变小,深部被断层切割,矿体呈似层状,产状与F5断层一致,走向北东、倾向145 °、倾角45 °.矿体产于石英质断层破碎带中,矿体多由块状黄铁矿风化后呈褐铁矿,且矿石中含As、Cu、Pb、Zn 等硫化物较高.矿体中平均品位11.82×10-6,单样最高品位达83.16×10-6.

2.2 矿石特征 2.2.1 矿石物质成分1) 矿石矿物成分

矿区矿石矿物成分比较简单,为一套中低温矿物组合为特征,有用矿物仅自然金一种,主要金属矿物有黄铁矿(氧化类的褐铁矿型矿石则主要为非晶质氧化铁、针铁矿、黄钾铁矾等),其次为黄铜矿、闪锌矿、方铅矿、黝铜矿、斑铜矿、铜蓝和针铁矿等矿物.脉石矿物主要为炭质物、石英,次为水云母、绢云母、粘土矿物等.肉眼极少见自然金和银金矿矿物.除黄铁矿型矿石含金属硫化物较高外,其余各类矿石金属硫化物在矿石中的占有量(体积比)很少,一般在1 %左右.

2) 主要矿物特征

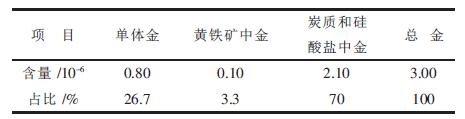

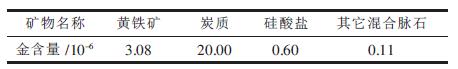

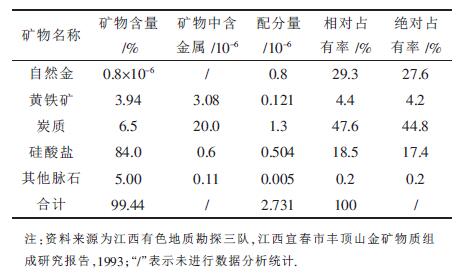

(1) 自然金.在矿区各类矿石中肉眼均难见及,在显微镜下也仅在褐铁矿型金矿石和黄铁矿型金矿石内,自然金粒度微细(1~12 μm).Ⅰ金矿石内金的物相分析表明金的赋存状态有:单体金、黄铁矿中金、炭质和硅酸盐中金的形式(见表 1),各矿物中金含量(见表 2),矿石中金元素的平衡配分(见表 3).

| 表1 大石笏矿石物相分析结果 |

|

| 点击放大 |

| 表2 大石笏矿区矿石矿物中金含量 |

|

| 点击放大 |

| 表3 矿石中金元素的平衡配分 |

|

| 点击放大 |

从表 1、表 2、表 3 可知,矿石中除有少量的自然金呈次显微金形式存在外,其余大部分金赋存于炭质中.大石笏矿区矿体金矿石内金的赋存状态主要为次显微金形式存在于黄铁矿及其风化形成的褐铁矿内.

(2) 黄铁矿.为矿区内矿体常见的金属硫化物矿物(一般矿石类型中含量1 %~4 %,而黄铁矿型矿石中含量则90 %以上),矿物粒度变化较大,粉末状-晶粒状,多分布在0.005~0.03 mm 不等,最大达0.05 mm,自形、半自形及他形粒状,多见五角十二面体,呈星散状或沿裂隙面不规则分布,并具明显的压碎重结晶现象.黄铁矿可见有三个世代产物.第一世代黄铁矿为成岩期的草莓状黄铁矿,粒度极小(0.005 mm),个别粒大者见有后期黄铁矿沿边缘生长; 第二世代为成矿期呈浸染状分布于矿石中石英、绢云母、炭质等粒间,或被石英、炭质等包含,一般粒度小(0.005~0.01 mm),常见有后期生长砷黄铁矿环带.第三世代黄铁矿呈细小脉状充填于裂隙中,粒度0.025~0.05 mm,自形程度较好.黄铁矿也是矿体的载金矿物.

(3) 针铁矿与黄钾铁矾.两种矿物均常见于矿区氧化类金矿石内,其含量分别为10 %~25 %和0~15 %,针铁矿晶形呈针状,而黄钾铁矾呈显微叶片集合体,两者往往组成胶状和胶带状,形态极不规则,局部呈交互条带、胶状共生,分布极不均匀.

(4) 非晶质铁矿.主要呈大量分布在矿区氧化类矿石~褐铁矿型金矿石内,含量55 %~89 %,为黄铁矿型金矿石在表生蚀变-风化淋滤作用下形成. 为矿区氧化类矿石矿石的主要载金矿物.

(5) 石英.石英是矿石中最主要的脉石矿物(含量20 %~90 %不等).矿石中的石英有两种,一是沉积分选较好的细粒石英,可见有次生加大现象,另一种是硅化过程中形成的石英,自形,呈脉状或团块状集合体,粒度0.25~0.05 mm 不等,往往有黄铁矿的包体,该类型石英也是矿区内金的重要载体矿物.

(6) 炭质.主要分布在炭质碎屑岩类金矿石内,含量15 %~60 %,炭质在矿石中呈似石墨的近晶质炭、石墨包炭和少量非晶体炭形式存在.似石墨的近晶质炭,呈板状或粒状,褐黄色.矿石挤压破碎愈强烈,炭质含量就愈高.变质程度较深的矿石中,炭质呈石墨线脉状分布.炭主要见于挤压带各矿石中,有时在石英裂隙中也有充填,是主要的含金载体(含金可达20×10-6).

3) 矿石化学成分

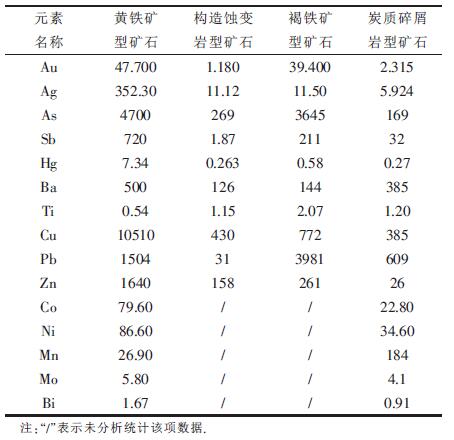

矿区各类型金矿石的化学成分如表 4.由表 4 表明: 黄铁矿型矿石及氧化类褐铁矿型金矿石金矿化强度最强,次为炭质碎屑岩型矿石,同时显示出矿石含砷偏高.

| 表4 大石笏金矿区主要矿石化学成分/10-6 |

|

| 点击放大 |

2.2.2 矿石结构构造

1) 矿石结构

矿石结构种类繁多,有自形-半自形结构、包含结构、生长环带结构、草莓状结构、假像褐铁矿结构、压碎结构、胶状结构、糜棱结构、碎裂结构等.

自形-半自形结构.黄铁矿呈自形-半自形粒状浸染于矿石中.

包含结构.后期硅化石英或次生加大石英往往包含有细粒黄铁矿晶体;炭质包含有黄铁矿晶体.

生长环带结构.成岩期草莓状黄铁矿或早期半自形黄铁矿沿边缘生长形成黄铁矿环带.草莓状结构.

成岩期的黄铁矿呈草莓状.

假象褐铁矿结构.自形黄铁矿氧化成褐铁矿后尚保留有黄铁矿的晶形特征.

压碎结构.矿石中粒粗黄铁矿被压碎.

2) 矿石构造

矿区矿石构造有浸染状构造、细脉-网脉状构造、糜棱状构造、角砾状构造、块状构造、斑杂状构造、环带状构造,蜂窝状构造及定向构造等.

浸染状构造.黄铁矿呈浸染状分布于矿石矿物的粒间.

细脉-网脉状构造.微细石英脉、黄铁矿小脉或石墨在矿石中呈细脉或交叉的网脉状分布.

糜棱状构造.矿石受挤压力作用形成糜棱状构造.

角砾状构造.岩石破碎成角砾,被石英、黄铁矿、方解石等矿物胶结.

蜂窝状构造.由于原生金矿石于地表或近地表处遭受风化淋滤作用而是矿石中易氧化流失的金属硫化物(黄铁矿)氧化而流失形成了蜂窝状构造.

根据镜下观察、统计,自然金常富集在具半自形-它形粒状结构、超糜棱结构、糜棱结构、碎裂结构、星散浸染状构造和角砾状构造的矿石中.

2.2.3 矿石类型划分1) 矿石自然类型划分

矿体主要呈表露矿体,地表矿体露头出露较多,近地表坑探工程揭露、控制发现,存在少量氧化矿石量(主要分布在Ⅱ号矿化带),由此矿区矿石自然类型可划分有原生矿石和氧化矿石.

原生矿石按其矿物共生组合、结构、构造等特征可划分为如下两种类型:即构造蚀变岩类(次分为富含炭质的构造蚀变岩型、富含硅质的构造蚀变岩等),黄铁矿类矿石等两类;氧化矿石主要有褐铁矿型金矿石(主要分布于Ⅱ号金矿化带内矿体)和泥铁质的构造蚀变岩(主要分布于Ⅰ号金矿化带内金矿体).

构造蚀变岩类金矿石: 根据其主要矿物含量特征可次分为富含炭质的构造蚀变岩型和富含硅质的构造蚀变岩两亚类. 富含炭质碎屑岩亚类型金矿石,深灰-黑色,呈薄层状或松散状断层泥产出,主要组分为炭质物和砂质成分,参杂少量氧化铁,其余为大小不等的岩石碎屑,原岩为粘土质细粒石英砂岩,碎屑物主要为石英,含少量电气石,支撑物已明显重结晶,主要由水白云母,部分炭质物组成,炭质物局部完全取代水白云母,部分炭质物沿片状矿物的解理、岩石的变形劈理及晶粒间隙充填,岩石受构造作用,明显变形,局部呈定向拉长,具糜棱结构.矿石中硅化呈脉状或团块状石英产出,石英本身也受糜棱作用而碎裂和定向排列. 富含硅质碎屑岩亚类金矿石:其特点是含SiO2高,矿石中含较多的硅质碎屑岩,此外见少量石英、碎粒化砂岩、糜棱岩等碎屑,黄铁矿主要分布于硅质岩中,呈微粒集合体沿裂隙和揉皱带稠密浸染,分布不均匀,部分已氧化为褐铁矿,系断裂构造破碎产物.

黄铁矿类金矿石: 其特点是黄铁矿含量高达90 %以上,含少量铜、铅、锌、银.呈团块状或透镜状,黄铁矿粒度变化大,从粉末状交代至晶粒状,他形-自形共存,具明显的压碎重结晶现象,在黄铁矿的粒间及黄铁矿颗粒集合体的裂隙中有黄铜矿、黝铜矿、闪锌矿、方铅矿、斑铜矿等产出,这些矿物互为连生体,他形,粒度细小,一般为0.001~0.02 mm,此类矿石单样含金最高为51.0×10-6,是褐铁矿型金矿石的原生矿石.

褐铁矿类金矿石: 褐铁矿型金矿石是Ⅰ矿体的主要矿石类型,矿石呈黄褐色、黄色、桔黄色及灰黑色等,由黄铁矿风化而成,矿石结构疏松多孔,肉眼不见黄铁矿,显微镜极少见到黄铁矿等硫化物,极少见自然金,自然金粒度1~12 μm,矿石矿物以非晶质氧化铁为主,次有针铁矿、黄钾铁矾;脉石矿物主要为低温石英,次为粘土矿物,此外尚见糜棱岩碎块.此类矿石单样含金最高为83.16×10-6.

富含泥铁质碎屑岩类金矿石: 矿石主要由尚未重结晶和重结晶程度很低的泥质物和氧化铁组成,含少量石英、碎裂石英脉、碎粒化石英砂岩、硅质岩的碎屑,偶见黄铁矿化,原岩可能为硅化砂岩,经强烈碎粒化部分已变为糜棱岩碎块.

2) 矿石工业类型划分

据矿区矿石物质组分分析、光片鉴定结果,矿区矿石工业类型划分也较为复杂,可粗略划分有高炭质较难选金矿石、贫硫化物型金矿石、富硫化物型金矿石和易选氧化类金矿石等四类.

2.3 近矿围岩蚀变Ⅰ号金矿体,硅化较强,呈密集石英细脉、网脉、团块或硅质岩产出,伴生于方解石脉中或与黄铁矿共生于构造裂隙发育处;黄铁矿化多呈浸染状,碳质高,团块状黄铁矿含金不高.

Ⅱ号金矿体,硅化较强,呈石英大脉、细脉或团块、透镜状产出,大脉较宽、细脉不规则、不等粒集合体呈不连续脉状,透镜状产于破碎带中.黄铁矿化多为致密块状.碳化微弱,团块状黄铁矿含金极高.

3 矿化富集规律由于金在地壳中的丰度较低,仅为3.5×10-9,在上地壳更低,仅为1×10-9~1.5×10-9,要使地壳中的金富集成工业矿体,则其浓度系数要在857 倍以上[4].因此,研究其富集规律对于指导找矿工作都有重要意义,矿化富集规律可分区域性的富集规律及矿床的富集规律.

3.1 区域性矿化富集规律研究区内可以归纳如下一些区域性的金矿化富集规律:

(1) 两个大地构造单元过渡地带是卡林型金矿成矿的有利环境; 区域性的晚古生代-中生代坳陷区、古裂谷环境、坳陷区内的次级坳陷为卡林型金矿化富集的有利环境.

(2) 一般性主干断裂或几组一般性主干断裂交汇处为控制矿化带或矿床的有利构造.

(3) 中上元古界基底地层分布区附近,发育变细碧角斑质岩石、变辉长辉绿岩的地段[5],以及大石笏加里东期花岗闪长岩发育地区为有利于金矿化富集的地区.

(4) 与金矿化富集有利的层位主要是下石炭统华山岭组、下二叠统茅口组.

(5) 燕山期花岗岩类及煌斑岩脉发育地段为金矿化富集有利地区.

3.2 容矿构造与矿化富集的关系(1) 具多种构造复合部位为矿化富集有利部位.前述小型褶皱+层间断裂+密集裂隙带、网状裂隙带及微裂隙带的构造组合为矿化最有利部位.

(2) 密集裂隙带、网状裂隙带及微裂隙带为矿化富集有利部位,特别是微裂带为矿化最富集部位.在Ⅰ号矿体中,主断裂破碎带处并未构成工业矿体,但是在其旁侧的碎裂岩及微裂带才形成工业矿体,尤其是微裂带为矿化最富集部位,微裂隙宽仅0.002~0.1mm 为粉尘状黄铁矿充填呈断续细脉状,该处金矿品位高达11.8×10-6.在Ⅱ号矿体中,也见明显的密集裂隙带,并为石英所充填,石英细脉及网脉中以及脉旁均有黄铁矿产出,黄铁矿呈细粒-粉尘状,该处也是金矿化较强的部位.

3.3 岩性与矿化富集的关系在大石笏金矿北矿带,主要赋矿岩石为细粒石英砂岩及砂质页岩,有利于金矿化的富集;在南矿带主要赋矿岩石为钙质粘土质石英细砂岩、含碳粘土质细粒石英砂岩、细粒粘土质石英砂岩、粉砂质粘土岩及碳质页岩,有利于金矿化的富集.

3.4 矿石类型、矿物种类及其他成矿元素与矿化富集的关系黄铁矿型矿石及褐铁矿型矿石的明显有利于金的富集,为矿区主要的金矿石类型,且金的品位较高,在黄铁矿型金矿石中,平均品位为47.70×10-6,单样最高达51.0×10-6,褐铁矿型金矿石平均品位为39.40×10-6,单样最高达83.16×10-6,且区内仅见的显微金也见褐铁矿型金矿石中.

区内该类矿床的矿化富集与黄铁矿及碳质关系密切,它们是金的主要载体矿物,但在各矿带中有所不同,在大石笏金矿北矿带,金的载体矿物主要是黄铁矿,黄铁矿含金达89.4×10-6.而在大石笏南矿带,碳质为主要载金矿物,含金达20.0×10-6,黄铁矿为次要的载金矿物,含金为3.08×10-6~0.52×10-6.对于黄铁矿而言,具富砷黄铁矿环边者及五角十二面体者又更利于金的富集[6-7].

金矿化与As 关系密切,Au 与As 呈正相关关系,即As 高Au 也高.在区内,砷主要存在于富砷黄铁矿及微量毒砂中,从而说明富砷黄铁矿及毒砂的存在于金矿化富集有利.

研究认为,金与银、砷、锑、汞、铊的关系密切[8],在矿石多元素分析及次生晕、原生晕、分散流分析结果中均表明与上列元素含量成正相关,在异常图中,与上列元素异常基本吻合.

3.5 蚀变与矿化富集的关系区内蚀变以硅化、黄铁矿化、碳酸盐化、绢云母化为主,局部与含碳质高有关.

硅化及黄铁矿化是对金矿化富集有利的蚀变,当硅化、黄铁矿化较强时为金矿体的近矿蚀变,当两者蚀变很强时,往往即是金矿体所在,但在硅帽处并不是金矿化最强烈处,而是在硅帽下部的破碎带中,这可能与硅帽中,作为金的主要载体矿物的黄铁矿不发育有关.

碳酸盐化在区内主要为方解石化.在密集平行方解石及网脉状方解石脉附近也为金矿化富集部位.

绢云母-伊利石化也为对金矿化富集有利的近矿蚀变,蚀变强烈时常为矿体所在处.碳质高在部分矿区表现明显,且对金的富集有利,含碳质高,金含量也高.

4 矿床成因初探区域构造活动带来的大量的成矿物质沿构造破碎带运移,局部地段直接赋存于构造角砾岩中成矿;多期次的构造-热液活动,造就了有利的成矿空间,而且是金赖以活化迁移的主要热源和动力源;硫同位素δ34S 值为-14.5 ‰~+14.23 ‰,极差大,具离散型特征,表明硫质具多源成因.包裹体测温结果表明,成矿温度在早期为210~230 ℃,成矿晚期为140~160 ℃,属于中低温成矿环境,成矿流体具有很高的压力(0.1~0.2MPa)[9].综上所述,矿床属产于沉积岩中的微细浸染型金矿即卡林型金矿,具有中低温超高压成矿的特点.

5 找矿标志(1) 大石笏金矿区矿体均产于断层破碎带中,断裂构造是成矿的主要条件. 大石笏金矿类型形成的有利构造环境主要为一、二级大地构造单元的接壤部位,层间破碎带、不同岩性接触面和不整合接触界面等;

(2) 赋矿围岩性质:大石笏微细粒浸染型金矿具有较为特征成矿岩性专属性,有利于成矿的岩性主要为细碎屑岩、不纯碳酸盐岩等地层[10-11];

(3) 化探异常是寻找微细粒浸染型金矿的特征标志. 最佳的化探异常指示元素组合为Au-As-Sb-Hg-Ba-Ti 等,这类微细粒浸染型金矿化探异常元素找矿模式:As- Ti 等元素组合反映出矿上指示元素,而Sb-Hg 等属于近矿指示元素[12];

(4) 大石笏微细粒浸染型金矿暴露地表常形成次生氧化富集带,地表褐铁矿铁帽是寻找褐铁矿型金矿的主要标志;

(5) 特征的围岩蚀变:大石笏微细粒浸染型金矿围岩蚀变不强,但分布广泛,与金成矿关系密切的围岩蚀变主要为黄铁矿化、硅化、粘土化等.

6 结束语通过对该矿床特征及矿化富集规律的研究,指出矿床严格受层间破碎带或断裂破碎带控制,呈层状、似层状、透镜状产出,且矿体上部品位好,矿化强,下部弱,为今后在该区找矿指明了方向,对其他地区找寻微细粒浸染型金矿床具有参考价值.

| [1] | 刘东升. 中国卡林型(微细浸染型)金矿[M]. 南京: 南京大学出版社 , 1994. |

| [2] | 江西省地质矿产局. 江西省区域地质志[M]. 北京: 地质出版社 , 1984. |

| [3] | 何维基, 钱国华. 赣西卡林型金矿床成矿地质条件及找矿前景[J]. 矿产与地质, 2003(s): 392–394. |

| [4] | 陈毓川, 李兆鼐, 母瑞身. 中国金矿床及其成矿规律[M]. 北京: 地质出版社 , 2001. |

| [5] | 栾世伟. 金矿地质及找矿方法[M]. 成都: 四川科学技术出版社 , 1987. |

| [6] | 徐国才. 江西省大石笏微细粒型金矿床地球化学勘查模式[J]. 矿产与地质, 2003(s): 389–391. |

| [7] | 邵洁涟. 金矿找矿矿物学[M]. 北京: 中国地质大学出版社 , 1988. |

| [8] | A·S·拉德克. 卡林型金矿地质学[M]. 贵阳: 贵州省地质矿产局科技情报室 , 1987. |

| [9] | 刘英俊. 华南含金建造的地球化学特征[J]. 地质找矿论丛, 1987, 2(3): 36–39. |

| [10] | 陈大经, 杨明寿. 赣西袁水坳陷卡林型金矿床地质特征[J]. 矿产与地质, 2000, 14(6): 365–370. |

| [11] | 钱国华, 张立. 赣西地区金矿类型?成矿规律及找矿标志[J]. 矿产与地质, 2003(s): 394–397. |

| [12] | 黄照祥, 刘晓慧. 江西大石笏微细粒浸染状金矿床成矿地球化学异常及找矿模式[J]. 地质调查与研究, 2007, 30(4): 284–288. |

2012, Vol. 3

2012, Vol. 3