| 矿山地表移动带快捷成图方法及应用研究 |

2. 中南大学资源与安全工程学院,长沙 410083

2. School of Resources and Safety Engineering, Central South University, Changsha 410083, China

矿山开采过程中必然会形成采空区,矿石采出后,原岩应力受到破坏,在各种因素的作用下,围岩发生变形、开裂,甚至产生大面积移动[1-3].随着采空区不断扩大,岩移范围也相应扩大.当岩移累计到一定程度时,会对地表构筑物的安全造成危害[4].为使新建矿山的地表工业场地等主要构筑物布置在不受开采影响的安全地带,必须在矿山规划设计时进行矿山地表移动带的圈定[5-6].因此,快速准确圈定矿山地表移动带具有重要的意义.

国内外对矿山地表移动带圈定方法的研究从未停止过,主要的方法有观测、探测、测试法[7-8],理论分析法[9],物理模拟法和数值模拟法[10-12]等.利用岩体移动角确定矿山地表移动带[13-14]是一种简单且行之有效的方法.所谓移动角即在移动主断面上临界变形值的点和采空区边界的连线与水平线之间在采空区外侧的夹角.移动角可以根据《采矿设计手册·矿床开采卷》移动角确定章节的相关内容进行确定.本文提出了一种基于岩体移动角的矿山地表移动带计算机CAD辅助生成法.该方法已成功应用于某矿山地表移动带的圈定.

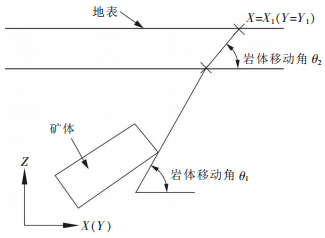

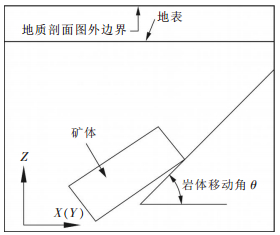

1 传统的手工圈定矿山地表移动带的方法传统的手工绘图法是在地表地形图中确定矿山地表移动带[15].首先利用地质剖面图确定影响矿山地表移动范围的矿体最深部位或最突出部位的标高及平面位置(X或Y)(如图 1),然后将这些部位的平面位置投到地表地形图上并注明其标高.制作“H·cotθ”量尺(如图 2),H为高程,θ为岩体移动角,不同剖面制作的量尺均需与地表地形图采用同一比例尺.

|

| 图 1 确定矿体最深(最突出)部位 |

|

| 图 2 制作的量尺 |

H的变化范围从矿体最深处标高到矿区地形最高处标高(在海平面以下时标高为负),用“H·cotθ”量尺在地表地形图中绘制移动区.例如绘制上盘移动区,将“H·cotθ”量尺移至上盘矿体最深(或最突出)部位在地表地形图的投影点上,将尺上的标高与点上的标高对齐,以点为中心旋转量尺,尺上标高与等高线相同标高相重合的点即为矿体开采时矿山地表移动最外边界点,将所得到的各点连成闭合曲线,即为矿山地表移动带.

传统的手工圈定矿山地表移动带的方法操作复杂,效率低,作图精确度不高,修改困难,不宜保存和网络传输,已经不能够适应社会的发展,因此需要寻求一种更加高效,易于修改、保存和传输的确定矿山地表移动带的方法.

2 基于岩体移动角的矿山地表移动带CAD辅助生成法随着计算机软硬件技术的发展,利用CAD绘制工程图已被广泛采用.CAD绘图相对于传统的手工绘图具有明显的优势:精度高、效率高、重复操作性强、易保存、方便交流[16].

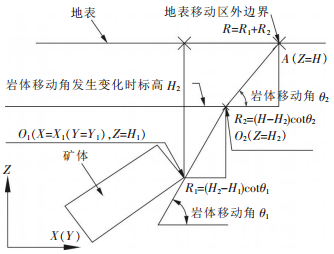

2.1 原理基于岩体移动角的矿山地表移动带计算机CAD辅助生成法,利用岩体最深(或最突出)部位与地表的高程差(ΔH)、岩体最深(或最突出)部位与地表移动带外边界点的距离(R)以及岩体移动角(θ)之间的数学关系,通过CAD辅助作图确定矿山地表移动带外边界点(如图 3).

|

| 图 3 矿山地表移动带CAD辅助生成法原理图 |

R=ΔH·cotθ(θ为岩体移动角,可根据采矿设计手册相关规范确定).通过地质剖面图中地表不同标高与岩体最深(或最突出)部位的高程差以及岩体移动角θ确定作圆半径R,在地表地形图中以岩体最深(或最突出)部位对应的点为圆心,R为半径,通过CAD辅助作图形成一系列同心圆,当所做的圆与剖面线及对应高程为H的等高线相交时,交点即为该方向矿山地表移动带外边界点.

2.2 方法步骤基于岩体移动角的矿山地表移动带计算机CAD辅助生成法有如下两种作图方法.

2.2.1 通过地质剖面图确定矿山地表移动带利用地质剖面图确定影响矿山地表移动的矿体最深(或最突出)部位,通过最深(或最突出)部位按岩体移动角向矿体外侧作移动边界线,与地表的交点即为该方向矿山地表移动带外边界点在地质剖面图中的投影.不同岩层岩体移动角不同时先做下层岩体移动边界,再做上层岩体移动边界(如图 4).通过CAD辅助计算地表移动带外边界点的坐标值X=X1(Y= Y1),在地表地形图中作X=X1(Y=Y1)与剖面线相交,交点即为该方向矿山地表移动带外边界点在地表地形图中的投影.将不同剖面得到的点依次连接形成地表移动带.

|

| 图 4 通过地质剖面图圈定矿山地表移动范围原理图 |

此方法确定矿山地表移动带步骤简单,操作方便,作图效率高,确定的移动带相对准确,但需要有较详细的地质剖面图,当地质剖面图范围较小,在剖面图中岩体移动边界线不能与地表相交时则无法确定地表移动带(如图 5).此时需借助第二种方法进行确定.

|

| 图 5 图区范围内岩体移动边界线不与地表相交示意图 |

2.2.2 通过地表地形图确定矿山地表移动带

首先利用地质剖面图确定矿体最深(或最突出)部位的X坐标X=X1 (或Y坐标Y=Y1)与Z坐标Z=H1,在地表地形图中作X=X1(Y=Y1)与剖面线相交得到O点,以O为圆心,以R=(H-H1)·cotθ为半径(H变化范围为矿区地形最低点到地形最高点的标高,θ为岩体移动角),通过CAD辅助绘图在地表地形图中形成一系列同心圆.当不同岩层岩体移动角不同时,假设移动角发生变化时岩体在标高为H2与H1之间移动角为θ1,H2与地表之间岩体移动角为θ2,则以R=(H2-H1)·cotθ1+(H-H2)·cotθ2为半径作圆,当圆与对应高程为H的等高线及剖面线相交时,交点即为该方向的矿山地表移动带外边界点(如图 6).

|

| 图 6 通过地表地形图圈定矿山地表移动范围原理图 |

岩体上下盘及侧翼地表移动范围的圈定方法类似,将不同剖面所获得的矿山地表移动带外边界点依次连接成闭合曲线,即为矿山地表移动带.

2.3 多交点情况的处理方法当地表起伏较大时,H取不同值,两种确定矿山地表移动带的方法均可能出现得到两个或两个以上地表移动带外边界点的情况.此时,应取离矿体近或R较小时(H为小值)的交点作为矿山地表移动带外边界点(原理如图 7),图 7中实际地表移动带外边界点应为A点.

|

| 图 7 移动边界与地表产生多交点 |

3 工程应用实例

某矿山设计采准标高+321~+220 m,岩石硬度系数f=6~12,采场顶板及上下盘矿岩均呈稳固状态,矿岩物理力学性质属坚硬型,矿体大致呈脉状分布,倾角为55~65°,风化带深度一般小于10 m.

根据采矿设计手册确定两翼岩体移动角为64°,上盘岩体移动角为42°,下盘岩体移动角60°,表层风化带(按10 m计算)移动角为50°.

在沿矿体走向剖面图中,通过矿体最深(或最突出)部位向两翼按64°圈定矿体侧翼移动范围,表层10 m风化带按50°圈定,矿体右翼获得地表Y、Z坐标(Y0=4655.880, Z0=475.210),矿体左翼由于图幅限制未能获得地表坐标,获得矿体最深(或最突出)部位点的Y、Z坐标(Y1=4349.020,Z1=239.742),(如图 8),在地表地形图中做Y=Y0与剖面线相交得到右翼岩体地表移动带外边界点,做Y=Y1与剖面线相交得到同心圆的圆心O(如图 9).

|

| 图 8 通过地质剖面图确定矿山地表移动范围 |

|

| 图 9 通过地表地形图确定矿山地表移动范围 |

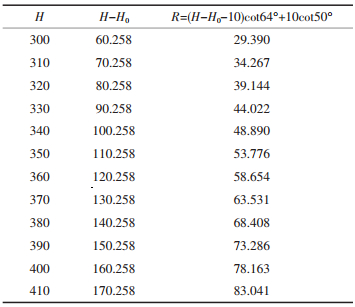

按矿区地形最低点到最高点的不同等高线标高H计算R=(H-H0)·cotθ,在地表地形图中, 以O为圆心,R为半径, 通过CAD辅助绘图生成一系列与等高线相交的同心圆.在剖面方向上,标高为H的等高线与相同H值对应的圆相交的点即为该方向矿山地表移动带外边界点,矿体左翼标高计算范围从300 m到410 m,H0=Z0=239.742 m,侧翼移动角θ=64°.计算如表 1所示,矿体左翼岩体地表移动带外边界确定方法如图 9所示.

| 表 1 矿体左翼岩体地表移动区外边界半径计算 /m |

|

| 点击放大 |

在剖面线(沿矿体走向)上,以O为圆心,对应H为400~410 m的圆环均在等高线标高为400~410 m之间,可以确定在高程为400~410 m之间必然有一高程点使以R为半径的圆与对应高程为H的点在剖面线上相交,因此确定矿体左侧侧翼移动带外边界点在剖面线上对应H为400 m和410 m的圆之间.

分别确定垂直矿体走向的0、3、4号勘探线经过矿体的上下盘地表移动带外边界点,上盘移动角为42°,下盘地表 10 m内移动角50°,10 m以下移动角60°(上下盘及两翼地表移动带外边界点确定方法相类似).将不同剖面获得的矿山地表移动带外边界点标示在地表地形图中,依次连接形成闭合曲线,最终圈定矿山地表移动带,如图 10所示.

|

| 图 10 圈定矿山地表岩体移动范围 |

4 结论

(1) 文章提出的矿山地表移动带计算机CAD辅助生成法的基本原理与采矿设计手册中介绍的矿山地表移动带计算方法的原理一致,其结果准确可靠.

通过地质剖面图确定矿山地表移动带的方法要求先在地质剖面图上确定矿山地表移动带外边界点,然后将它们投影到地表地形图上,最后将各投影点连成闭合曲线来获得矿山地表移动带.

(3) 通过地表地形图确定矿山地表移动带的方法要求先在地质剖面图上确定矿体最深部位的坐标,将最深部位投影到地表地形图上,通过计算机CAD辅助生成地表移动带外边界点,将各点依次连接形成闭合曲线获得矿山地表移动带.显然,在制图过程中使用的剖面越多,工作量相对增加,但获得的结果也越准确.

(4) 与传统手工绘图比较,矿山地表移动带计算机CAD辅助生成法适用性好、使用简单、操作方便、可直接生成相应的电子文本, 易于修改、保存和网络传输,能极大地提高工作效率,具有极好的推广应用价值.

| [1] |

周春梅, 李沛, 虞珏, 等. 金属矿山地下开采引起地面塌陷的规律[J].

武汉工程大学学报, 2010, 32(1): 61–64.

|

| [2] |

吴启红, 彭振斌, 陈科平, 等. 矿山采空区稳定性二级模糊综合评价[J].

中南大学学报, 2010, 41(2): 661–667.

|

| [3] |

肖智政, 王新民, 刘宝琛. 新桥硫铁矿采空区顶板岩移监测分析[J].

中国矿业, 2003, 12(8): 65–67.

|

| [4] |

李文秀, 梅松华, 翟淑花, 等. 大型金属矿体开采地应力场变化及其对采区矿山移动范围的影响分析[J].

岩石力学与工程学报, 2004, 23(23): 4047–4051.

DOI: 10.3321/j.issn:1000-6915.2004.23.023. |

| [5] |

黄敏, 李夕兵, 曾凌方, 等. 基于三维建模技术的矿山移动范围圈定[J].

矿冶工程, 2009, 29(4): 5–9.

|

| [6] |

YSJ 019-1992, 有色金属采矿设计规范[S].

|

| [7] |

李晓璐, 李春雷. 基于地理信息系统的地表移动检测系统研究[J].

黄金, 2007, 28(9): 33–36.

|

| [8] |

王艳辉, 郭廖武. 程潮铁矿东区地表移动的监测与分析[J].

矿业研究与开发, 2002, 22(3): 12–13.

|

| [9] |

赵静波, 高谦, 李黎. 地下采动岩层移动预测理论分析与研究[J].

矿冶工程, 2004, 24(3): 1–4.

|

| [10] |

李向阳, 李俊平, 周创兵, 等. 采空场覆岩变形数值模拟与相似模拟比较研究[J].

岩土力学, 2005, 26(12): 1907–1912.

DOI: 10.3969/j.issn.1000-7598.2005.12.008. |

| [11] |

陈清运, 蔡嗣经, 明世祥, 等. 地下开采地表变形数值模拟研究[J].

金属矿山, 2004(6): 19–21.

|

| [12] |

戚冉, 黄建华, 郭春颖. 矿山地面塌陷预测方法研究[J].

中国矿业, 2008, 17(6): 39–41.

|

| [13] |

WANG Yan-hui, CAI Si-jing, JIA Li-min, et al. Movement scope of strata based on fuzzy BP neural network in underground metal mines[J].

Journal of University of Science and Technology Beijing, 2005, 12(1): 6–11. |

| [14] |

袁义. 地下金属矿山岩层移动角与移动范围的确定方法研究[D]. 长沙: 中南大学资源与安全工程学院, 2008: 3-6.

http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD2009&filename=2008164330.nh&v=MDI0ODR1eFlTN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVJMMmVaZVJ1RnlublVyM0JWMTI3RnJLK0d0TFByNUViUElSOGVYMUw= |

| [15] |

采矿设计手册编辑委员会.

采矿设计手册(矿床开采卷·下册)[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1988: 874-900.

|

| [16] |

黄俊杰, 张跃敏. 手工绘图和计算机绘图的对话[J].

中国科学教育, 2006(11): 79–79.

|

2011, Vol. 2

2011, Vol. 2