| PDP用稀土荧光粉合成研究进展 |

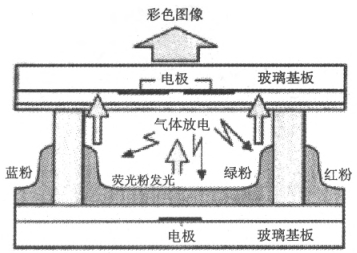

平板显示设备主要有四种形式,即等离子体显示(PDP)、液晶显示(LCD)、电致发光显示(ELD)和场发射显示(FED)。PDP是一种气体放电的平板显示器,是1964年由Illinois大学的Bitzer和Slottow首次提出的。PDP的结构(见图 1)是由两块密封的超薄玻璃板构成,在玻璃板之间封有氙-氦混合气体和透明电极,由玻璃肋条分隔成数以百计的独立发光腔室。在一定电压作用下混合气体放电(形成等离子体),发射出147nm及172nm高能真空紫外光(VUV),激发涂布于玻璃板上的三基色荧光粉发出各种颜色的光[1]。通过控制电路中的电压和时间就可以产生影像。

|

| 图 1 PDP单元原理结构图 |

PDP是实现平板显示最有竞争力的高新技术之一,它的优势是:机体薄,重量轻; 屏幕大,显示板对角线尺寸可达1.5m以上;视角宽,为140-160°;响应快,响应时间为毫秒级自发光型,便于显示电视图像时更新像素图像;寿命长,彩色PDP产品已实现30 000h以上; PDP的工作电压比CRT低(小于200V)。PDP覆盖了从76cm到178cm的高分辨率显示领域,最主要的应用市场是大屏幕电视机市场,在102-152cm的应用范围内具有明显的技术优势。

PDP显示器的画面质量在很大程度上依赖于荧光粉的性能,本文将介绍PDP用荧光粉的现状和研究进展。

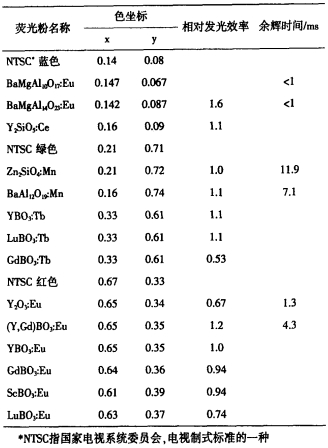

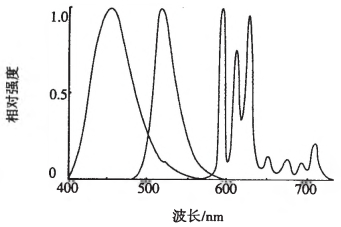

1 现有PDP用荧光粉PDP的性能与寿命主要取决于荧光粉的性质及其对剧烈的离子、电子释放及VUV照射的抵抗。PDP荧光粉由传统灯用荧光粉发展而来。由于照射荧光粉采用特殊波长的VUV,所以只有少数灯粉适用于PDP。除高的发光效率外,还要求PDP荧光粉具有合适的色坐标、色温、色饱和度、稳定性及寿命。一些主要的PDP用荧光粉性能数据见表 1,商品三基色荧光粉在147 nm真空紫外光激发下的发射光谱见图 2[2]。

| 表 1 PDP用荧光粉的性能 |

|

| 点击放大 |

|

| 图 2 PDP用商品三基色荧光粉的发射光谱(激发波长:147nm) |

从表 1可见,对红粉而言,(Y,Gd)BO3:Eu3+的相对发光效率最高,色度坐标接近NTSC基色坐标,是目前性能最好的红粉。在常用的两种红粉中,(Y,Gd) BO3:Eu3+,发射主峰在593nm处(相应于Eu3+的5D0→ 7F1跃迁),颜色偏橙,色纯度不高;而Y2O3:Eu3+主峰在611nm处,色纯度较好,但其发光效率较低。

对绿粉而言,Zn2SiO4:Mn2+和Tb3+激活的稀土硼酸盐具有较高的发光效率,但硼酸盐的色坐标与NTSC基色坐标差距较大,而Zn2SiO4:Mn2+的余辉过长(11.9ms)。从综合性能来看,绿粉中以BaAl12O19:Mn2+最佳。然而因Zn2SiO4:Mn2+色纯度最高且价格低廉,尽管其余辉特性差,仍广泛用于彩色PDP器低廉,尽管其余辉特性差,仍广泛用于彩色PDP器件的制造。

对蓝粉而言,BaMgAl14O23:Eu2+的相对发光效率为1.6,且其色坐标最接近NTSC基色坐标,是当前效果最佳的蓝粉。但对于Eu2+激活的铝酸盐蓝粉而言,涂屏焙烧时热劣化影响严重以及荧光粉的Eu2+不稳定,长期在VUV辐照和放电离子的轰击下,易于变成Eu3+,导致荧光粉光色变化较大。

综上所述,目前PDP荧光粉存在以下不足:① (Y,Gd)BO3:Eu3+红粉色纯度不高,而Y2O3:Eu3+的发光效率相对较低;②蓝粉的光衰大; ③绿粉的余辉时间长。

2 PDP用稀土荧光粉合成研究进展稀土元素因其特有的4f层电子结构,激发光为线谱或窄带谱的优良性能,在荧光粉中倍受青睐。凡是含有稀土元素的荧光粉均称为稀土荧光粉,按其在荧光粉中的作用分为两种情况:一是稀土离子作为激活剂,二是稀土化合物作为基质材料。

高温固相反应法是合成荧光粉应用最早和最多的方法,是目前工业生产PDP用荧光粉的方法。该法是将符合要求纯度的原料与一定量的助熔剂充分混合、研磨均匀,然后在一定温度、气氛和时间条件下进行灼烧。由于高温固相法所获微粒的晶体质量优良、表面缺陷少、发光效率高,至今在开发新型PDP用稀土荧光粉研究仍然被采用[3-4]。但固相合成法存在合成温度高,颗粒尺寸大且粒度分布不均,难以获得组成均匀的产物,易形成杂相等缺点。由于球形小颗粒荧光粉具有增加亮度,改善分辨率,而且涂屏时荧光粉用量减少,涂层密实及一致性好等系列优点吒因此有望合成球形粉体颗粒的溶胶-凝胶法、化学共沉淀法、喷雾热解法以及燃烧法等软化学法成为荧光粉合成研究的热点。

2.1 溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是在低温下将无机盐或金属醇盐溶于水或有机溶剂形成均质溶液,溶质与溶剂发生水解或醇解反应,反应产物聚集成1nm左右的粒子并形成溶胶,溶胶经蒸发干燥转变为具有一定空间结构的凝胶,然后经过热处理或减压干燥获得最终产物。其优点是:反应产物可达分子或原子水平级均匀,因而激活离子能更均匀地分布在基质晶格中,可提高发光材料的品质; 荧光粉粒度可控,颗粒均勻,粒度可达纳米级; 反应活性高,烧结温度显著降低,因而可节省能源等。溶胶-凝胶法是合成高纯度、高熔点的优良碱土金属硅酸盐发光材料的首选方法,应用前景非常广阔。

美国R.P.Rao[4]采用溶胶-凝胶法合成了颗粒形貌规则、粒度均一的(Y,Gd)BO3:Tb和LaPO4:Tb荧光粉。清华大学Zhang Junying等[6]合成了粒度为1-5μm的BaMgAl10O17:Eu荧光粉,其发光亮度略高于传统固相合成法所获的荧光粉。复旦大学蒋凯等[7]采用溶胶-凝胶法制备了平均粒径为1-2μm的小颗粒、高发射效率的(Y,Gd)BO3:Eu红色发射荧光粉。与高温固相合成法相比显示出明显的优越性,灼烧温度降低了100℃,而发光亮度却提高了20%。张世英等[8]采用溶胶-凝胶法制备了纳米晶BaMgAl10O17: Eu蓝色荧光粉,其晶粒大小为12~22 nm,团聚平均尺寸为0.62μm。与微米晶荧光粉相比,纳米晶荧光粉XRD图谱和荧光光谱峰展宽;另外发光强度降低。他们认为,这是因为随着粒度的减小,相同体积内晶粒的总表面积增大,晶粒与晶粒之间晶界总面积也大大增加,导致激发光的散射和非辐射能量损失增大;另一方面,晶粒尺寸处于纳米级时,晶粒表面存在大量的悬键和缺陷,极易导致发光猝灭。

2.2 化学共沉淀法共沉淀法是将沉淀剂加入到混合金属盐溶液中,促使各组分均匀混合沉淀,然后加热分解以获得产物的方法。从理论上讲,硼酸盐、铝酸盐、稀土氧化物都可以用此法合成。在合成过程中,反应物浓度、沉淀温度、PH值控制等是主要考虑的因素,影响荧光粉产品的颗粒形貌、粒径、发光亮度等。

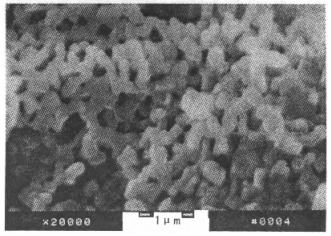

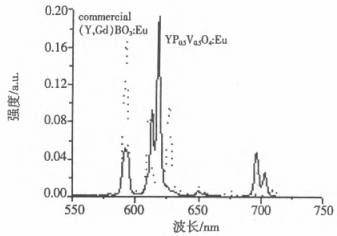

中科院长春应用化学研究所吴雪艳等[9]采用共沉淀法制备了(La,Gd) PO4:RE3+ (RE=Eu,Tb)荧光粉。红外光谱分析发现GdPO4的红外光谱吸收峰与LaPO4一致,只是峰位向高波数方向移动。荧光粉的真空紫外光谱特性研究结果表明,Gd3+在能量传递过程中起中间体作用。XPS研究揭示,LaPO4的价带由O2-的2p能级构成,而GdPO4的价带则是由O2-的2p能级和Gd3+的4f能级共同构成。中科院长春光机所PDP课题组[10]以氨水、双氧水和磷酸氢二铵溶液为复合沉淀剂,采用共沉淀法制备出形貌规则均一、无明显团聚的Y(P,V) O4:Eu3+荧光粉(见图 3)。与高温固相合成法相比,共沉淀法制备的YP0.5V0.5O4:EU3+荧光粉在147nm的VUV激发下的发光亮度提高了21%,荧光粉发射主峰位于619nm,与目前的商品红色荧光粉(Y,Gd) BO3:Eu3+相比(见图 4),发光亮度达95%以上,并且色纯度好,是一种很有前途的彩色PDP用红色荧光粉。

|

| 图 3 化学共沉淀法制备的Y(P,V)O4:Eu3+的SEM照片 |

|

| 图 4 147nm激发下YP0.5V0.5O4:Eu3+荧光粉与商品(Y,Gd)BO3:Eu3+粉的发射光谱 |

2.3 微波热效应法

微波合成法的原理是利用微波的能量使被加热的物质极性分子随着微波电场的变化而摆动,又因为分子本身的热运动和相邻分子之间的相互作用,使分子随电场的变化而摆动的规则受到了阻碍和干扰,从而产生了类似于摩擦的效应,使一部分能量转化为分子杂乱运动的能量,使分子运动加剧,从而被加热物质温度迅速升高,达到了荧光粉的合成目的。其优点为+ (1)只有试样处于高温而其余实验装置部分仍处于常温状态,可经济、简便地实现高温加热;(2)加热速度快,显著缩短加热时间;(3)避免了材料合成过程中晶粒的异常长大,能够在短时间、低温下合成纯度高、粒度细、分布均匀的材料。

中山大学李沅英等[11-13]先后采用微波热效应法合成Y2O3:Eu3+、(Y,Gd)BO3:Eu3+和(La,Ce,Tb)PO4荧光粉。由于未考虑激活剂掺入浓度等因素,所获荧光粉的发光亮度仅为固相合成法产品的70%。

2.4 燃烧法燃烧法是指通过前驱体材料的燃烧而获得目的物的方法。一般是将相应金属硝酸盐(氧化剂)和尿素或碳酸肼(燃烧)的混合物放入一定温度的环境下,使之发生燃烧反应,合成氧化物或其他发光材料。燃烧法具有反应时间短、制得的产物相对发光亮度高、粒径小、分布均匀及比表面积大等特点,在实验室研究中应用较为普遍。反应产生的气体还可以提供还原气氛,可以防止低价金属离子被氧化,省去了额外的还原阶段。通过选择不同的助燃剂与酸的比例,控制燃烧的温度的高低,可得到亚微米或纳米颗粒的粉末,是具有应用前景的荧光粉合成新方法。长春应用化学研究所苏锵等[14]采用燃烧法成功制取了BaMgAl10O17:Eu2+和Ce0.67Tb0.33MgAl12O20.5荧光粉。

2.5 喷雾热分解法喷雾热分解法是通过气流将前驱体溶液或溶胶喷入高温的管状反应器,微液滴利用高温瞬时凝聚成球形固体颗粒,所获粉体经高温处理即得产物。喷雾热分解法合成的荧光粉颗粒具有球形、粒度小、粒径分布范围窄和无团聚的特性,但发光亮度方面常不及高温固相法。

韩国化学技术研究所[15-20]对喷雾热分解法合成PD P用荧光粉进行了广泛深入的研究,先后采用喷雾热分解法合成了LaPO4:Ce,Tb、BaMgAl10O17:Eu2+和(Y,Bd)2O3:Eu荧光粉,他们在合成过程中通过严格控制工艺条件、引入聚合物前驱体等措施来控制颗粒形貌,成功地获得了球形、粒径分布范围窄、无团聚的PDP用荧光粉。I.Wuled Lenggoro等[16]采用喷雾热分解法合成亚微米LaPO4:Ce,Tb荧光粉,并就制备条件对其光致发光特性、结晶度及颗粒形貌的影响进行了研究。他们发现,当温度大于1000℃时可得磷酸稀土纯相结构,随着热分解温度的升高,获得的荧光粉颗粒粒径增大,结晶度提高,发光增强;当后处理温度为1 550℃时,获得的荧光粉具有最强的发光亮度,为向品粉的90%。为提高VUV激发下的发光强度,Kyeong Youl Jung等[20]以Er3+和Nd3+作共掺元素,采用喷雾热分解法制备了BaMgAl10O17:Eu2+蓝粉,他们优化制备的BA M荧光粉发光强度可比商品蓝粉提高10%。国内长春应用化学研究所王列松等[21]用喷雾热解两段法制备了YBO3:Eu荧光粉,其粒径分布范围窄(l-2μm),为规则的球形,且在高温下不会团聚。

3 展望荧光粉是彩色PDP的关键材料,它关系着器件的亮度、色度等。彩色PDP用荧光粉不仅存在前面所述的个性问题,同时面临共性问题-发光效率不高。因此。开发彩色PDP所需的高效荧光粉尤为重要,为此国家将其研制纳入“863”计划项目。现在,中科院长春光学精密机械与物理研究所研制的荧光粉发光性能达到或接近国外同类样品水平; 清华彩虹PDP显示荧光粉也进入中试阶段,他们将支撑和引领中国的PDP产业走向广阔的市场。

| [1] |

田成波.

电子显示[M]. 北京: 清华大学出版社, 2001: 104-103.

|

| [2] |

Kim C H, Kwon I E, Park C H, et al. Phosphors for plasma display panels[J].

J.of Alloys and Comps, 2000, 31: 33–39. |

| [3] |

Kubota S, Shimada M. Sr3Al10SiO2:Eu2+ as a blue luminescent material for plasma displays[J].

Applied Physics Letters, 2002, 8(15): 2749–2751. |

| [4] |

Rao R P. Tb3+ activated green phosphors for plasma display panel applications[J].

J.of the Electrochem.Soc, 2003, 150(8): H165–171. DOI: 10.1149/1.1583718. |

| [5] |

中国稀土学会.

中国稀土科技进展[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2000: 402.

|

| [6] |

Zhang J Y, Zhang Z T. Synthesis and characterization of BaMgAl10O17:Eu phosphors derived by sol -gel processing[J].

Powder T echnology, 2002, 126: 161–165. DOI: 10.1016/S0032-5910(02)00038-4. |

| [7] |

蒋凯, 余兴海. 溶胶-凝胶法制备小颗粒(Y,Bd)BO3:Eu及其表征[J].

发光学报, 2004, 25(1): 55–61.

|

| [8] |

张世英, 李德意, 魏坤. 溶胶-凝胶法制备BaMgAl10O17: Eu荧光粉的研究[J].

中国陶瓷工业, 2003, 10(2): 36–38.

|

| [9] |

吴雪艳, 尤洪鹏, 曾小青, 等. 共沉淀法合成稀土正磷酸盐(La,Gd)PO4:RE3+(RE=Eu,Tb)及其真空紫外光谱特性[J].

高等学校化学学报, 2003, 24(1): 1–4.

|

| [10] |

赖华生, 许武, 陈宝玖, 等. 共沉淀法制备Y(P,V)O4:Eu3+荧光粉及其真空紫外光谱特性研究[J].

功能材料, 2004(增刊): 203–205.

|

| [11] |

李沅英, 戴德昌, 蔡少华. 微波热效应法合成Y2O3:Eu3+荧光体[J].

高等学校化学学报, 1996, 16(6): 844–846.

|

| [12] |

李沅英, 彭明立, 冯守华. 微波热效应法合成(Y,Bd)BO3: Eu3+荧光体[J].

发光学报, 1995, 16(3): 261–264.

|

| [13] |

李沅英, 王旻, 蔡少华. 磷酸镧铈铽荧光体微波热效应法合成和发光性能[J].

应用化学, 1996, 13(3): 72–74.

|

| [14] |

苏锵, 林君, 刘胜利. 用软化学法合成稀土硅酸盐和铝酸盐磷光体[J].

发光学报, 1996, 17(增刊): 1–3.

|

| [15] |

Lenggoro I W, Xia B, Mizashima H, et al. Synthesis of LaPO4:Ce,Tb phosphor particles by spray pyrolysis[J].

Mater.Lett, 2001, 50: 92–96. DOI: 10.1016/S0167-577X(00)00422-5. |

| [16] |

Jeon B S, Hong G Y, Yoo Y K I, et al. Spherical BaMgAl10O17:Eu2+ phosphor prepared by aerosol pyrolysis technique for PDP applications[J].

J.of the Electrochemical Soc, 2001, 148(9): H128–H131. DOI: 10.1149/1.1388632. |

| [17] |

Kim E J, Kang Y C, Park H D, et al. UV and VUV characteristics of (YGd)2O3:Eu phosphor particles prepared by spray pyrolysis from polymeric precursors[J].

Mater.Rears.Bull, 2003, 39: 515–524. |

| [18] |

Kang Y C, Roh H S, Park H D, et al. Optimization of VUV characteristics and morphology of BaMgAl10O17:Eu2+ phosphor particles in spray pyrolysis[J].

Ceramics International, 2003, 29: 41–47. DOI: 10.1016/S0272-8842(02)00087-1. |

| [19] |

Jung K Y, Lee D Y, Park H D, et al. Improved photoluminescence of BaMgAl10O17 blue phosphor prepared by spray pyrolysis[J].

J.of Lumine, 2003, 105: 127–133. DOI: 10.1016/S0022-2313(03)00118-2. |

| [20] |

Jung K Y, Kang Y C. Preparation of BaMgAl10O17:Eu blue phosphor by flame-assisted spray pyrolysis: photoluminescence properties of powder and film under VUV excitation[J].

Mat.Lett, 2004, 58: 2161–2165. DOI: 10.1016/j.matlet.2004.01.009. |

| [21] |

王列松, 林君, 周永慧. 喷雾热解法制备YBO3:Eu球形发光粉[J].

高等学校化学学报, 2004, 25(1): 11–15.

|

2004, Vol. 18

2004, Vol. 18