| “金山式”金矿地质特征及成矿模式 |

金山金矿田包括金山、西蒋、朱林、石碑、西矿等矿床,已探明资源量近200t,矿床无一例外地受韧性剪切带控制,并与成矿关系密切。笔者就矿床地质特征、韧性剪切带特征及其成矿模式进行探讨。

1 地质概况金山金矿田位于江西省德兴市北东部,北临著名的德兴斑岩铜矿床,大地构造位置处于扬子准地台江南台隆的东南缘,南东侧与钱塘台坳毗邻。矿田东起西矿,西至西蒋、朱林,北插朱砂红、铜厂深部,南与金山口剪切带为界,挟持于八十源-铜厂、江光-富家坞走滑型剪切带之间。矿田构造格架呈一平缓构造块体,定位于赣东北韧性剪切蛇绿岩构造混杂带应变中心带上盘金山韧性推覆变形带中。矿田东西长lOkm,南北宽4km,面积40km2,是具良好找矿前景的大型原生独立金矿田。

1.1 地层矿田出露地层为中元古界双桥山群,为一套浅变质火山碎屑沉积岩夹少量的基性火山熔岩。主要由板岩、千枚岩、含碳千枚岩、凝灰质千枚岩、变余凝灰质砂岩及中基性变余安山玄武岩等组成。浅变质岩的铜平均含量为65×10-6,部分高达203×10-6,约为维氏值的4倍[1],金平均含量为15.3x10-9,约为维氏值的7.5倍。金物质大部分来自围岩。双桥山群为重要的含金矿源层,为金山金矿的形成奠定了雄厚的物质基础。

1.2 构造矿田地处赣东北韧性剪切构造混杂带之金山韧性推覆变形带中,构造形变以低角度韧性剪切变形变质为主。断裂构造发育。按展布方向分为三组:①NE向断裂。②NNE向断裂。③NW向断裂。其中以NE向断裂较为明显,成组出现,以陡立挤压片理化为主要特征,属压扭性正断层。

1.3 岩浆活动区内岩浆活动频繁,从海底喷发、深成侵入至陆相喷发均有表现,以晋宁期和燕山期岩浆活动最为强烈而广泛。晋宁期岩浆活动表现为早晚两期:早期的海底火山活动带来了双桥山群大量的安山质火山碎屑岩和基性火山熔岩。为本区大规模的金矿化奠定了丰富的物质基础;晚期以海相和陆相火山喷发、喷溢为主,沿赣东北韧性剪切蛇绿岩构造混杂带有呈构造侵位的蛇绿岩块线状分布。燕山期是继晋宁运动之后最为强烈的岩浆活动时期,主要形成位于本区南侧的大茅山黑云母花岗岩呈岩基、岩株、铜厂花岗闪长斑岩、银山英安斑岩、石英斑岩及英安质火山岩,带来了本区大规模的铜、钼、铅、锌、银及伴生金矿化。

1.4 矿体特征金山主矿体V1赋存于韧性剪切带Ⅰ带中下部,含碳千糜岩带(Ⅱ1)是其底板的宏观标志,产状受主剪切面控制,总体走向NW-SE,平均倾角23°,沿走向、倾向呈舒缓波状延伸。矿体形态似层状,膨胀缩小明显,局部有分枝复合现象,矿体最大厚度16.18m,最小厚度0.13m,平均3.45m,厚度变化系数85%,属厚度有稳定矿体。单工程最高品位72.34×10-6,平均品位7.24×10-6,品位变化系数231%,属有用组分分布极不均匀矿体。矿石以星散浸染状硅化、黄铁矿化超糜棱岩、糜棱岩为主,次为星散浸染状硅化、黄铁矿化千糜岩。

2 韧性剪切带特征 2.1 空间展布特征剪切带呈舒缓波状展布,成近东西向蛇曲状出露于矿区南部黄不坑、湾家坞、大坞、金矿硐一带,长3 400m,影响范围广阔,宏观标志明显,出露宽500~700m,控制延深大于1 800m。剪切带总体走向NW,倾向NE、NNE,主剪切面倾角10~35°,与地层产状有交角,穿层产出。剪切带在延深方向呈舒缓波状陡缓变化,在走向上呈舒缓波状起伏,靠近地表浅部变化明显。

2.2 构造岩类型金山韧性剪切带是一条典型的含金构造岩带,构造岩类型有糜棱岩和碎裂岩两个系列,而糜棱岩又分为糜棱岩和千糜岩两种。

(1) 糜棱岩类:主要发育于韧性剪切带的中部,原岩为凝灰质砂质板岩。由于应变强度的不同,从强应变至弱应变域依次出现超糜棱岩→糜棱岩→糜棱岩化岩石等塑变构造岩。

(2) 千糜岩类:主要发育于剪切带中下部,由绿泥石千枚岩、绿泥绢云板岩、薄层状粉砂质板岩等泥质含量较高,层现较薄的岩石经韧性剪切应变而成,随变形-变质程度的减弱,依次出现千糜岩→千糜岩化岩石。

(3) 碎裂岩类:为韧性剪切应变阶段之后脆性变形的产物。常见的有碎裂超糜棱岩、碎裂糜棱岩等。原岩的宏观构造仍保留,其显著特征是网状裂隙强烈发育。

2.3 构造岩分带特征构造岩在韧性剪切带中的分布具有明显的分带性,依岩矿签定并结合宏观标志,按构造岩组合特征,构造岩以强应力带为中心可分为3个构造岩带。

Ⅰ带:产于应变中心,是蚀变岩型金矿体产出部位。岩石呈灰-灰白色,下部以超糜棱岩为主,夹少量糜棱岩和千糜岩,超糜棱岩呈似层状稳定展布;上部以糜棱岩为主,夹有超糜棱岩,平均厚度56m,由地表向深部有逐渐变厚的趋势。

Ⅱ带:由Ⅱ1和Ⅱ2两带组成,分别位于Ⅰ带的下盘和上盘。

Ⅱ1带:产于Ⅰ带之下,与Ⅰ带界线以韧性剪切带的主剪切滑动面分隔。岩石呈黑色-绿色,主要由黑色含碳千糜岩、绿泥绢云千糜岩组成,局部有构造片岩产出,该带厚约260m。

Ⅱ2带:产于Ⅰ带之上,宏观上表现为构造透镜体带。透镜体为大小不一的糜棱岩化杂砂岩、变质安山玄武岩等刚性岩石,糜棱岩、千糜岩环绕透镜体分布,偶见超糜棱岩透镜体。该带厚79m,与Ⅰ带过渡部位常有含金石英透镜体分布。

Ⅲ带:主要是糜棱岩化岩石,产于Ⅱ2之上,分布范围较宽。平均厚度113m,岩石没有明显的构造置换现象,地层标志层在该带连续稳定展布。

2.4 围岩蚀变特征金山韧性剪切带在其形成演化过程中,剪切带及其近侧围岩的各类岩石普遍遭受不同程度的蚀变。蚀变类型有;硅化、黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化和碳酸盐化等。其中硅化、黄铁矿化、铁白云石化与金矿化关系密切。

韧性剪切带具变形、变质作用的双重性,从剪切带边部向中心部位随着剪切作用的增强。变质热液的渗滤交代愈加强烈,所产出的蚀变类型、蚀变强度、矿物共生组合及金矿化与构造岩的发育具有时空依存关系,并呈有规律性的分布,从而形成构造岩蚀变岩金矿化三位一体的分带现象。因此,在构造岩分带的基础上,按矿物共生组合及金矿化强度将剪切带中的蚀变划分为3个带:即石英-黄铁矿-铁白云石化带、石英-绢云母-白云石化带、绿泥石-方解石-绢云母化带。分别与剪切带的Ⅰ带、Ⅱ带、Ⅲ带对应一致。

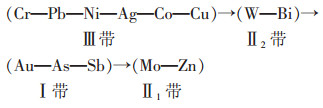

2.5 元素分带特征[2]金山金矿田内相关分析表明:Au与W、AS、Sb (Bi)呈正相关关系,Au与Cu、Cr、Ni、Co呈负相关,Au与Mo、Pb、Ag、Zn相关关系不明显。元素在韧性剪切带各构造岩带中的分带性,其矿床的横向序列自上而下为:

|

其中W、Bi、Au、As、Sb为矿中元素组合,Cr、Pb、Ni、Ag、Co、Cu为矿上元素组合,Mo、Zn为矿下元素组合。

在垂向上金山矿田以海拔标高-100m为界,其上以Au、Ag、S、As、Co元素组合,其下以Cu、Pb、Zn、Sb、Ni元素组合为特征。预示着向深部有隐伏Cu、Pb、Zn(Au、Ag)复合矿(化)体存在的可能。

3 矿床成因金山金矿的成矿过程经历了金的原始聚集,区域变质作用过程中金的活化、迁移和初步聚集,动力变质作用过程中金的进一步活化、迁移、富集及晚期岩浆热液叠加改造成矿等一系列过程。

3.1 金的原始聚集金山金矿的含金建造由中元古界双桥山群优地槽型含火山物质的泥砂质复理石建造构成。双桥山群地层富含火山碎屑物质,在火山沉积介质中拥有大量的硫化物、硫酸盐和水分,这些成分有助于各种金的络合物在溶液中形成。在沉积成岩过程中,这些金的络合物具有较大的溶解度,易于在岩石的孔隙中运动迁移。此外,双桥山群中的有机质及粘土矿物具较强的吸附能力,通过吸附作用促进金从不饱和溶液中发生沉淀作用,这种沉淀作用是金初始聚集的重要方式。

3.2 金在区域变质作用过程中的迁移及聚集原始含金沉积建造经过区域变质作用形成浅变质岩系,并由于侧分泌作用形成顺层产出的变质分异型石英脉,同时出现金的矿化。

3.3 金在动力变质作用过程中的迁移及聚集动力变质作用包括退化变质、动态重结晶及其所伴随的交代和再生等一系列的变形和变质作用,形成韧性剪切带中塑变-脆变构造岩类及与之相伴形成的蚀变岩型和石英脉型矿体。退化变质作用没有大量的物质迁移,矿化不强。动态重结晶的产生,剪切应力的增强,矿物从非平衡态向平衡态的转化过程,伴随硅化、黄铁矿化、铁白云石化等热液蚀变。金粒由次显微粒状向显微粒状发展,成矿物质析出,并在低温压域沉淀,产生矿化富集,这是蚀变岩型矿体形成的重要成矿作用之一。韧性剪切变形变质作用的增强,伴有“加流体作用”,产生动力变质交代作用,含SiO2和碳酸盐的流体一起向构造薄弱地带岩石渗透、淋滤,产生强烈的热液蚀变,形成交代成因的石英块体、石英透镜体及石英脉,金矿化强烈。

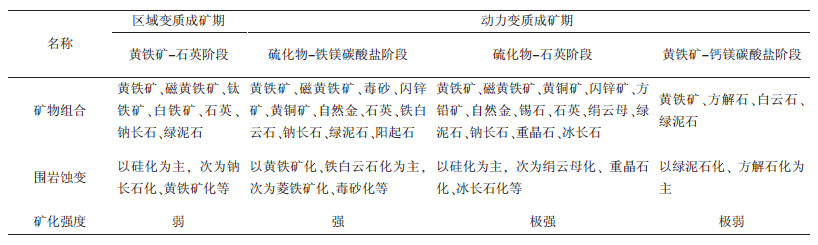

3.4 成矿阶段根据矿石的矿物组合特征及生成顺序、矿石结构、构造、围岩蚀变与矿化的关系,结合矿体的产状,将矿床主要成矿作用划分为2个成矿期、4个成矿阶段(表 1)。由于原生沉积期被区域变质和动力变质作用强烈改造,因此,这一成矿阶段表内未列出。

| 表 1 矿阶段划分表 |

|

| 点击放大 |

3.5 成矿时代

矿田内韧性剪切带型金矿床,形成的时间较广泛,主要成矿时代有区域变质成矿期和动力变质成矿期。区域变质成矿期同位素年龄为1401Ma[1],动力变质成矿期与区内脆一韧性条件下剪切变形带的形成相关,金山矿床所处的韧性剪切变形带,同位素年龄在(732±61.9)~(714.5±60.6)Ma,剪切变形年龄与晋宁运动Ⅱ幕接近,为金矿床形成的主要时代。此外,燕山期岩浆热液活动对金的进一步叠加富集改造亦具重要作用。

4 成矿模式探讨 4.1 中元古代早期金山金矿田构造背景属岛弧环境,为地槽沉降过程,沉积了一套巨厚活动大陆边缘的火山沉积建造,伴有金及其他矿物质的加入,构成金的初始矿源层。晚期受晋宁运动Ⅰ幕的强烈作用,褶皱回返,发生区域变质作用,双桥山群地层形成一系列NEE—EW走向为主的紧密线型褶皱与规模不等的断裂,形成本区双桥山群变质岩系和赣东北韧性剪切蛇绿岩构造混杂带以及韧性推覆剪切带的雏形。

4.2 晋宁运动Ⅱ幕赣东北地区以升降作用为主,对基底构造表现了明显的继承和迁就。这一时期,主构造线以NE向为主,构造变形早期为韧性变形,表现在剪切带中塑性构造岩的形成及局部形成工业矿体,但规模较小。继后,地壳上升,剪切带处于地壳韧性与脆性变形过渡的构造域,构造变形在韧性变形基础上,叠加脆性变形,先期形成的构造塑变岩被强烈改造成脆性构造岩,标志着韧性剪切带“紧闭”雏形向“开放”扩容方向发展、演化。在变质水的作用下,使原有含火山物质、高金背景的双桥山群低绿片岩相地层中的金及其他成矿物质呈易溶的络合物大量活化,形成了含金等成矿物质的变质热液,从高温高压区向低温低压脆变构造岩带迁移,在适当的物理化学条件下沉淀,使剪切带中的金质得到强烈富集,使强应力中心的矿化体变为矿体,未矿化的岩石变成矿化体。

4.3 印支运动矿田为脆性条件下的断裂变形,形成广泛的断层与节理,断裂以NE—NNE向、NW向为主,表现为错断已形成的脆-韧性剪切带及矿体。另一方面,继承剪切滑动面活动,在滑动结构面内形成厚度不等的断层泥、方解石脉及石英脉等。

4.4 燕山运动早期矿田南部大茅山斑状黑云母花岗岩基形成。继后,矿田北部铜厂花岗闪长斑岩由北西向南东侵入于双桥山群变质火山沉积岩中,对金矿化的叠加富集改造作用较为强烈,存在以下事实:

(1) 金山矿田存在Rb-Sr等时线年龄167Ma;

(2) 物探资料证实,矿田范围具重力低值曲线,航磁低缓异常,航卫片环形影象等特点,推断矿田一定深度范围内可能有中酸性隐伏岩体存在;

(3) 从野外资料分析,金山金矿床靠近铜厂的钻孔中剪切带依然稳定存在,金矿体没有消失,硫化物明显增加,热液蚀变增强;

(4) 碳同位素δ13‰在-4.89~-5.46之间,δ18‰在-21.66~-22.70之间,碳同位素接近火成岩中氧化碳和岩浆热液包裹体中CO2的碳同位素组成,表明晚期岩浆热液有改造作用[3];

(5) 硫同位素接近正态分布特征,塔式效应明显,表明矿田经历了一个相对均一化过程,与晚期岩浆热的改造有关。因此,燕山运动以来的岩浆活动对金矿化的叠加富集改造作用也很强烈。

5 结语综上所述,提出“火山沉积-区域变质-韧性剪切带控矿、容矿-改造叠加”的综合成矿模式。可以看出,韧性剪切带的发展、演化与金矿化的形成和发展密切相关,反映了成矿的多阶段演化、多因复成的特点,矿床为受韧性剪切带控制的变质热液型金矿床,与中外绿岩型金矿相比,金山金矿形成演化时间较长,成矿时代较新,变质程度较低,不是典型的绿岩,因此称之为“金山式”。

| [1] |

朱训.

, 德兴斑岩铜矿[M]. 北京: 地质出版社, 1980.

|

| [2] |

杨子江. 德兴地体成矿特征[J].

矿产与地质, 2001((15)增刊): 412–413.

|

| [3] |

肖勇. 江西德兴县金山金矿床成矿地质特征及矿床成因探讨[J].

江西地质, 1990, 4(2): 247–261.

|

2004, Vol. 18

2004, Vol. 18