| 废弃矿井和岩溶矿区引起地表陷落的监测与保护措施探讨 |

我国受矿业破坏的国土面积近6万km2, 其中大部分是由地下开采所致, 同时我国岩溶地区超过国土总面积的1/3, 且岩溶地区存在大量矿山。美国资料表明其已在3.2万km2的地下井工开采, 采动面积将逐渐扩大到16.2万km2。目前, 虽然可以较精确地估计生产矿井地表下沉的大小和范围, 但废弃矿井所引起的地表沉陷和岩溶矿区引起地表的塌陷却难以预计, 只能通过监测预报, 对其上方建筑预先采取措施。

1 废弃矿井地表下沉与塌陷地下有未全部采出矿体, 或地下没有留设长期支护地面的大尺寸保安煤柱的废弃矿井地表, 在未来几十年或上百年的时间内, 会因煤柱强度受地下水位的升降或风化作用的影响, 导致煤柱被压跨, 或者煤柱被压入顶、底板而导致地面再次下沉或塌陷现象出现。美国的资料表明:这种塌陷坑常呈锥形, 常出现在覆岩较薄(一般为16m以内)的情况下; 而下沉盆地则出现在覆盖层厚度较大的情况下, 这种再次下沉盆地的范围一般较大。在破坏事例报道中, 塌陷坑较多, 且许多建筑物是受塌陷坑的影响而损坏的〔1〕。

日本研究者认为, 浅部地层中, 老采空区内经常有许多未充填空洞, 受空洞顶部风化侵蚀以及地表新建成的结构物、地下水或地震发生的影响, 更可能加速空洞顶部岩层破坏, 使废弃矿井的岩层破坏可能变得更为严重, 以致破碎带崩落到空洞中, 并扩展到地表, 最后发生突然塌陷。统计分析认为:塌陷多发生在小于20m的浅部空洞地层处, 而且采后多年还可能有塌陷发生〔2〕。

这种废弃矿井地表再次下沉或塌陷发生的时间, 取决于岩层和煤柱损坏速度以及其他一些因素, 例如小煤窑回收矿柱等等。马田煤矿附近民房受损, 就是因为50年代末国有矿山坑道报废后, 90年代小煤窑在此地继续开采, 致使建在报废坑道上方的民房遭到破坏。同时也说明这种破坏可能在开采多年后才出现, 且只有在再次下沉破坏了地表构筑物, 或发现了明显的塌坑的情况下, 才会引起人们的注意, 否则一般不易被发现。

文献〔3〕中指出了某金矿矿区地表, 在局部区域发生地表沉降, 致使房屋变形破坏, 且发现了两个塌陷坑, 其中1号塌陷坑于1987年9月中旬塌落, 塌落后上部呈圆形, 直径约3m, 深1.5m;2号塌陷坑于1993年3月塌落, 塌落后上、下口均呈圆形, 其中上口直径16m, 下口直径7m, 深5~ 6m。后经浅部工程地质探明, 房屋破坏是由于老采空区的存在以及保安矿柱被民采挖掉所致。而1号塌陷坑为原来村民用的老水井, 2号塌陷坑则为当地村民淘金所挖竖井以及未充填的坑道所引起。

文献〔2〕、〔4〕认为, 加速发生废弃矿井地表再次下沉或塌陷的主要因素为:①雨量变化引起地下水的变化。②地震诱发。③地表建筑物附加荷载的作用。并且认为废弃矿井中采空区是位于一个渗透性很强的区域, 大气降雨可控制其地下水的流动。如某矿山计算的渗透系数是:采空区为1 ×10-3 ~ 1 ×10-4m/s; 采动破坏的岩石带内为1 ×10-6m/s, 而基底岩层或未受采动破坏的岩层则为1 ×10-7 ~ 1 × 10-8m/s。

2 岩溶矿区地表塌陷我国岩溶地区面积达340万km2, 占国土总面积的35.4 %, 且广泛分布于23个省(区)。其中矿区地表岩溶塌陷又占地表岩溶塌陷的79.7%。主要在古生代煤田和侵蚀接触型多金属矿区, 以奥陶系中统、泥盆系中统、石炭系、二迭系、下三迭系碳酸盐岩层居多。我国南方以广西、湖南、江西、广东、湖北、云南等省(区)的岩溶最为发育。岩溶地表塌陷大多数都是通过地下水起作用, 其主要作用与效应为:覆盖层浮托力减小、渗透水潜蚀冲刷、地下水波动、水位急速升降、震动液化、震动冲击荷载、采动岩体变形与破坏、采动疏干等〔5〕。对于采动影响下岩溶区及溶浸法开采的矿山, 开采地表沉陷的首要问题在于确定岩溶腔体的形态及其分布; 其次为岩溶腔体对地表开采沉陷的附加影响。当开采疏干足以使溶腔上覆岩土活化时, 地下空腔以孔隙的形式向上传播的规律决定其对地表附加破坏的形态, 从而产生各种形式的塌陷。

3 地下水位变化导致的地表移动及其范围 3.1 地表移动值地下水位变化除诱发废弃矿井地表塌陷及再次下沉和岩溶矿区塌陷外, 还会使含水层水压明显变化, 导致含水层的骨架、颗粒产生变形, 从而引起地表移动和变形, 当含水层厚度较大时, 由此造成的地表下沉量也显著。

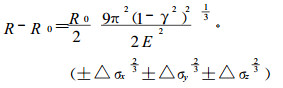

一般说来, 在一层含水层条件下, 含水层应力变化引起含水层骨架颗粒半径的变化量(R -R0)为:

|

(1) |

式中:R0、R———含水层骨架变化前后的颗粒半径;

E———弹性模量;

γ———泊松比;

Δσx、Δσy、Δσz———分别为x、y、z方向的应力变化。

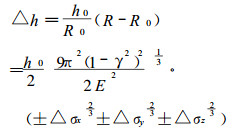

由此引起的含水层厚度的变化量Δh为:

|

(2) |

式中:h0———为含水层原来厚度。

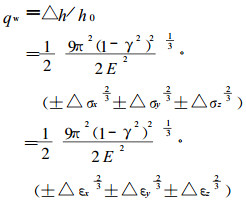

从而引起含水层地表位移系数qw为:

|

(3) |

式中:εx、εy、εz———分别为x、y、z方向的应变。

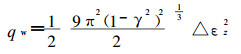

对于多层含水层可以采用叠加的方法。同时在工程中可对式(3)简化为:

|

(4) |

未受采动变化的冲积覆盖平原区, 抽采地下水后, 在地表形成漏斗区, 地表沉降漏斗的影响半径r〔5〕为:

|

(5) |

式中:H———抽水点地下水位的最大下降值;

K———渗透系数。

由此可见, 废弃矿井或岩溶矿区的地表, 地下水位的升降影响地表移动的范围。例如, 水口山铅锌矿从1966年5月开始, 在深约500m的地下, 由巷道及钻孔对矿床进行疏干, 同年7月, 矿区发生连续小型地震, 烈度级达5度, 造成方圆70km2范围内民房普遍受影响, 与此同时, 矿体上盘几公里范围内, 地表先后出现近百个大小不等的塌陷坑, 它们大多数是突然形成, 其中最大者直径达30m, 深20m左右; 湖南涟邵矿务局斗笠山煤矿在煤层走向2.5km、倾向2.5km范围内, 约有5 %的农田出现地面塌陷, 大量民房遭破坏, 池塘受到影响。其他如山东泰安、江苏徐州、安徽淮南、河北秦皇岛柳江石门寨以及开滦矿区也都出现过较大范围的岩溶塌陷。

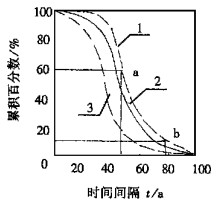

4 监测与措施通过前述分析, 废弃矿井及岩溶矿区地表的再次下沉与塌陷具有如下特征:①采动或岩溶导致受雨量及其他因素控制的地下水变化范围大, 因而地表附加变形范围大。②地震或其他因素振动诱发。③建筑物附加荷载的影响。废弃矿井地表下沉和塌陷与生产矿井具有差异性, 它是一种与时间相关的地表再次变形与塌陷破坏, 图 1为矿井地表再次下沉与塌陷出现的时间间隔的累积分布函数统计资料, 图 1中a表示60%的塌陷坑是采后47年出现的、b表示10%的塌陷坑是采后78年出现的, 表明废弃矿井地表在较长时间内, 再次下沉与塌陷仍以一定的频率出现, 因而塌陷坑与再次下沉具有时间上出现的不确定性, 岩溶矿区的塌陷坑从出现的范围到时间更是如此。由于两者对环境都产生较大的危害, 因而必须针对其采取监测与保护措施。

|

| 1. 塌陷坑数; 2. 塌陷数与再次下沉数; 3. 下沉盆地数 图 1 采后出现再次下沉或塌陷的累计分布 |

4.1 监测

文献〔6〕认为, 已经出现塌陷坑地区地表移动的观测资料说明, 由于采空区上方或岩溶发育区上方的岩层断裂和滑移, 从而使塌陷坑出现之前地表的下沉和下沉速度都增大。因此, 工程监测对再次下沉及塌陷坑的出现具有可预报性。工程监测中, 必须注意以下几方面的事项。

(1) 工程监测网控制点不宜布设在废弃矿井地表或岩溶发达区, 必要时可以通过资料分析或工程勘察加以确认。

(2) 控制网应与原矿区开采地表移动观测网相衔接, 观测资料分析也应与原有资料分析相结合。

(3) 观测精度应与工程建筑物的监测精度及地表再次沉陷监测精度相协调。

(4) 观测周期视地表下沉速度而定, 有振动诱发或雨季应适当加强。

(5) 监测系统的设计应与技术经济条件相适应, 对于重要建筑物或重要区域, 应当设立测量机器人系统或GPS监测系统。

(6) 对地表塌陷的形成和发生发展过程, 应进行详细的记录和描述。

(7) 地表塌陷坑一般深度较大、坡度陡峭, 在金属矿区塌陷坑占有很大面积, 深度有时达50m〔7〕, 因而在充填塌陷坑时应进行平面和高程测量, 还应标明危险移动变形区。

4.2 措施报废矿井中采空区及岩溶矿区是一个渗透性很强的区域, 它可控制地下水的流动, 预测地下水涌出的位置具有可能性, 但采取措施预防却具有一定的困难性。因而在该类地区进行重要建筑时, 可采取以下措施〔8 ~ 9〕。

(1) 灌浆处理空区。通过钻孔向地下空区灌浆, 可减小空区体积, 提高地基岩层的c、φ值。如阳泉固庄煤矿装煤车站, 通过灌浆处理空区获得成功。

(2) 减小建筑物的基底压力, 并调整附加应力, 以避免大型建筑物荷载作用下的地表活化。具体包括:减轻墙体质量; 采用轻型结构; 采用空心基础, 浅埋钢筋混凝土基础等覆土少而自重轻的基础, 为防止下沉积水而抬高地面标高时, 还可以采用架空板; 设置滑动层于基础与地基之间; 增加建筑物的强度和刚度。

(3) 大型设备的基础做成整体基础, 并考虑调节措施; 设置圈梁, 并在平面上成为封闭体系; 设置变形补偿沟。

5 结语废弃矿井地表及岩溶矿区地表的再次下沉与塌陷涉及的范围广、时间长, 有关观测及其他资料的获取与保存困难, 因而在该类区域进行大型建筑时, 一定要获取足够的工程地质及水文地质资料; 同时也指出, 一定要注意保存生产矿井的开采资料, 对生产矿井的地表移动观测站的设计也要作长远的考虑。

| [1] |

E 格雷(美). 采动下沉与构筑物[J].

杨凌译.矿山测量, 1991(3): 50–54.

|

| [2] |

江哲郎, 本村强(日). 日本煤矿的地表沉陷及环境影响[J].

高均海译.矿山测量, 1992(3): 46–49.

|

| [3] |

蔡美峰. 某金矿岩层与地表移动规律及其与地下采矿的关系[J].

有色金属, 1999, 8(3): 6–11.

|

| [4] |

贺跃光, 颜荣贵, 曾卓乔. 稳定空区地表建筑物荷载作用活化规律研究[J].

江西有色金属, 1994, 8(4): 11–16.

|

| [5] |

王树元.

大地与建筑物变形测量[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1994.

|

| [6] |

B A布克林斯基. 矿山岩层与地表移动〔M〕. 王金庄, 洪镀译. 北京: 煤炭工业出版社, 1989.

|

| [7] |

ии波波夫, А ф聂姆金. 矿区复土中的矿山测量〔M〕. 王金庄, 单礼明译. 北京: 煤炭工业出版社, 1990.

|

| [8] |

陈兆炎. 淮南矿区岩溶地表塌陷问题的探讨[J].

淮南矿业学院学报, 1998, 10(2): 1–7.

|

| [9] |

贺跃光. 大型建筑物荷载作用下空区地表活化机理及工程应用问题研究〔D〕. 长沙: 中南工业大学, 1993.

http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/Y137027 |

2000, Vol. 14

2000, Vol. 14