| 对武山铜矿历年伤亡事故的统计分析及风险率评价初探 |

武山铜矿自1966年边勘探、边设计、边施工到南、北矿带正式建成投产(北矿带在1984年、南矿带在1992年), 产量逐年增加, 目前已达到日采选2350t/d的综合生产能力。在安全生产方面, 截止1998年底, 除1970年、1973年、1976年、1981年、1982年和1994年等6个年份实现了无死亡事故外, 其他年份均不同程度地发生死亡事故, 共累计发生死亡事故49人次, 重伤事故111人次, 轻伤事故3814人次。

为提高矿山的安全生产管理水平, 在对建矿以来的因工伤亡事故进行综合统计的基础上, 按事故类别、事故原因、事故地点等进行归纳和分析, 并根据统计数据进行风险率计算和评价, 以指导矿山的安全生产。

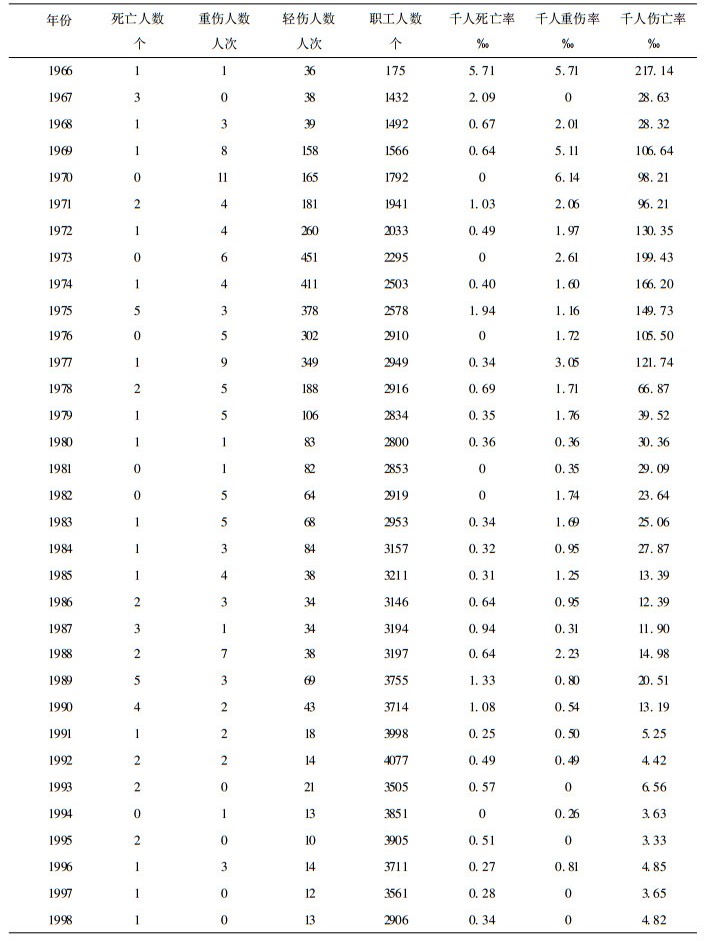

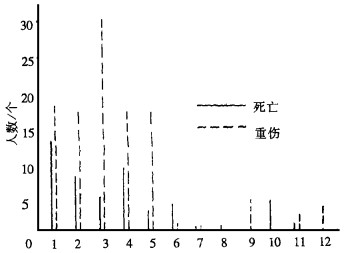

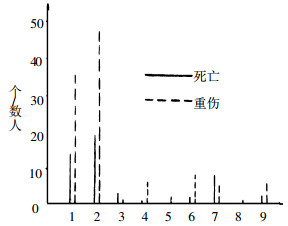

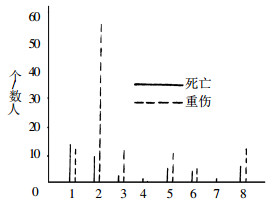

1 事故统计分析将武山铜矿自1966年到1998年33年内因工发生死亡、重伤轻伤事故, 千人死亡率、千人重伤率、千人伤亡率列于表 1, 并对事故的类别、原因、地点等分别作图进行统计分析(分别见图 1、图 2和图 3)。

| 表 1 武山铜矿1966~ 1998年伤亡事故统计表 |

|

| 点击放大 |

|

|

1.冒顶片帮; 2.车辆伤害; 3.机械伤害; 4.坠落; 5.物体打击; 6.触电; 7.爆破; 8.灼烫; 9.起重伤害; 10.淹埋; 11.坍塌; 12.其他 图 1 伤亡事故类别 |

|

| 1.违章作业; 2.思想麻痹; 3.指挥失误; 4.设备设施不安全; 5.过度疲劳; 6.操作失误; 7.经验不足; 8.爆破问题; 9.矿岩节理发育 图 2 伤亡事故原因 |

|

|

1.采场; 2.平巷和井筒; 3.井下运输; 4.提升作业; 5.选矿作业; 6.地面运输; 7.电工作业; 8.其他 图 3 伤亡事故地点 |

由表 1可见, 该矿在建矿初期的千人死亡率、重伤率、伤亡率均比较高, 70年代末至今轻伤事故明显下降, 但死亡和重伤事故并未根本好转, 1989年和1990年这两个年份的千人死亡率甚至超过1 ‰。

由图 1对事故的分类可见, 在49人次的死亡事故中, 冒顶片帮为13人次, 占26.53 %, 高处坠落为9人次, 占18.37 %, 车辆伤害为8人次, 占16.33%, 机械伤害为5人次, 占10.20 %。以上四类事故共占71.43%;在111人次重伤事故中, 上述四类事故伤及人数共82人, 占重伤事故的73.88%。

从图 2对事故原因分析可见, 事故主要原因是思想麻痹, 死亡和重伤事故分别为19人次和47人次, 各占同类事故的38.78%和42.34%;其次是违章作业, 死亡事故14人次占28.57 %, 重伤事故35人次占31.53%;经验不足和操作失误导致死亡事故分别为8人次和2人次, 各占16.33%和4.08%, 导致重伤事故分别为5人次和8人次, 各占4.50 %和7.21%。

由图 3对事故地点分析可见, 在采场和掘进作业面死亡人数分别为14人次和10人次, 各占28.57%和20.41 %, 重伤人数分别为12人次和56人次, 各占10.81%和50.45%。

2 事故风险率评价事故风险率评价是根据某系统、某一时期的事故统计结果, 对该系统存在的危险性进行定量分析和对比的方法, 再通过计算某一时间段的事故风险率, 参照有关评价指标来评定其危险程度。

2.1 事故风险率评价指标及标准的确定根据我国冶金有色矿山历年的统计资料, 事故风险率指标采用“损失工作日/接触小时”计算, 以冶金矿山(1991~ 1995年)事故风险率为6.31 ×10-4作为评价标准, 再把该矿不同时期的事故风险率与之对比, 从而评价该矿在安全生产上所承担的风险。

2.2 事故风险率的计算事故风险率与事故频率及事故后果的严重程度有关, 计算公式如下:

R =S ×f

式中:R —事故风险率;

S —事故严重度;

f—事故频率。

2.2.1 事故严重度表示每起事故造成的损失工作日数(损失工作日/事故人次)。在统计资料中, 历年来共发生事故3974人次, 其中死亡49人次, 重伤111人次, 轻伤3814人次。按国标GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》, 死亡事故按每人次损失6000个工作日, 重伤事故按最低标准每人次损失105个工作日, 轻伤按每人次损失50个工作日计算, 则事故严重度为:

S =496355 ÷3974 =124.9

2.2.2 事故频率表示在每工作(接触)小时内事故发生的次数(事故人次/工作小)。从1966 ~ 1998年的33年间, 在册职工年平均人数2843人, 每人每年按330个工作日, 每个工作日按8小时计算, 则事故频率为:

f =3974 ÷ 247682160=1.604 ×10-5

已知事故严重度S和事故频率f, 则事故风险率为:

R =124.9 ×1.604 ×10-5 =2.003 ×10-3

以此方法计算出该矿不同时期的事故风险率为:1966 ~ 1998年间事故风险率是2.003 ×10-3; 基建期(1966 ~ 1983年)事故风险率是3.077 ×10-3; 生产时期(1984 ~ 1998年)事故风险率是1.823 ×10-3; 近段时期(1990 ~ 1998年)事故风险率是8.752 ×10-4。

3 结语(1) 该矿从1966 ~ 1998年间的事故风险率是冶金矿山(1991 ~ 1995年)事故风险率的3.17倍。

(2) 该矿基建时期的事故风险率较大, 为冶金矿山(1991 ~ 1995年)事故风险率的4.88倍, 生产时期稍低, 为冶金矿山(1991 ~ 1995年)事故风险率的2.89倍, 近期情况有好转, 为冶金矿山(1991 ~ 1995年)事故风险率的1.39倍。

(3) 鉴于井下生产的特殊性和复杂性, 目前井下开采的矿山, 其事故风险率普遍比冶金矿山平均水平高1 ~ 2倍。

由上可知, 该矿安全生产所承担的风险偏大, 近几年虽有好转, 但事故风险率仍然高出冶金矿山的平均水平, 超出其平均风险的范围。因此, 必须采取措施减少事故发生, 特别是采场和掘进作业面是防范的重点区域, 要依靠技术进步改善作业环境和劳动条件, 进一步降低安全生产所承担的风险。

1999, Vol. 13

1999, Vol. 13