| 团结沟金矿西采场边坡的滑坡类型判定与治理对策 |

2. 黑龙江乌拉嘎金矿, 伊春 153221

2. ${affiVo.addressStrEn}

团结沟金矿是我国最大斑岩型露天金矿,其东西采场自1984年以来已发生4次大型滑坡。前3次均已清方卸载处理,耗资千万元,还延误了时间,使东西采场间衔接更趋紧张。由于没有真正查明原因与机制,1996年9月在西采场南部又发生了总量达130万m3的滑坡破坏体,滑面倾角12°, 滑层内摩擦角21~26°。众多边坡专家认为这在矿山露天边坡中实属罕见,无法解释[1]。应中国黄金总公司邀请,作者赴乌拉嘎与现场技术专家一起,从软岩边坡出发,由滑坡破坏宏观特征判定团结沟采场南帮滑坡属软岩边坡泥化夹层水膜型,并为地质资料与岩芯所证实;又由宏观破坏程度与过程定量反算局部水膜化程度,为疏水治理对策奠定了基础。

1 地质概况矿区位于鹤岗隆起太平沟复背斜西翼与中生代乌拉嘎坳陷带接壤处。成矿后期构造断裂使矿体分割成东西两部分。东采场为生产采场,已下降17个台阶,西采、场刚开始剥离3个台阶。东西采场间为张性断裂分隔。西采场原始地貌为向NE缓倾山坡,封闭圈标高为+177.9m。南坡自然坡角9°30', 西坡自然坡角13°20', 东坡近于平坦,北坡接平地。从上到下出露岩层依次为第四纪表土、白垩系下统凝灰质砂岩; 局部有英安岩、构造角砾岩、压碎性片岩。岩菜岩为燕山期侵入旋回第四期花岗斑岩,金矿赋存于花岗斑岩中。矿体呈扁豆状、似脉状,分枝复合、形态复杂,主矿体厚度10~20m,受构造影响显著。矿区岩体走向250~280°,倾向NE, 倾角10~20°,主要构造方向与岩体走向一致。岩体破碎。近矿围岩蚀变多为高岭土化、絹云母化、绿泥石化。边坡岩体绝大部分为凝灰质砂岩和花岗斑岩。

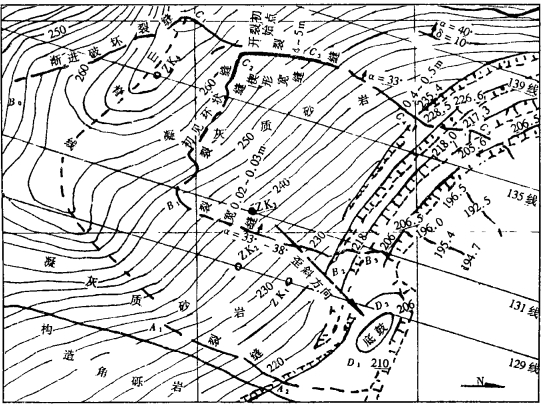

2 西采场滑坡破坏体概况 2.1 破坏体范围西采场南帮自然坡,于1996年9月26日在127#~137#勘探线间发现大型滑坡破坏体,示如图 1。滑坡破坏体范围为:沿南帮边坡A2B3C5长280m;在山坡表面沿127#线东裂缝A1A2长近120m,沿131#线中裂缝长160m, 沿137#线西裂缝C2C3C4长160m。后缘环型开裂C2B1大致与边坡线相平行;其后西开裂延伸至C1B0,距边坡线近300m, 并已越过山脊线在相背山坡上发展。

|

| 图 1 乌拉嘎金矿团结沟西采场南帮大滑坡破坏区域平面图 |

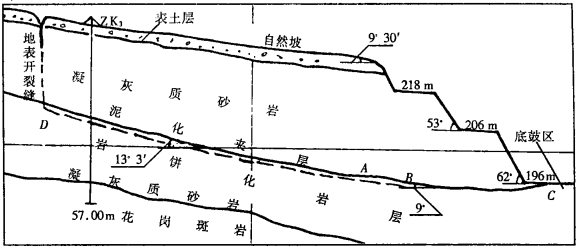

在218~206m台阶,边坡岩体受压、破碎、外鼓,有些块体被挤出、崩落,边坡岩体滑移方向向东斜歪。山坡开裂缝东边为1~2cm,裂缝两边无明显高差。西裂缝宽40~50cm,西裂缝有长约40~50cm的C2C3段形成宽达4~5m楔形破碎带,破坏体内侧下落,一般达0.3~0.5m。开裂缝两侧平直,可见深度达3m。对破坏体钻4个工程孔,滑体深度30m左右,如图 2所示。滑面倾角9°~13°20'。

|

| 图 2 团结沟西采场南坡破坏体131#剖面图 |

2.2 滑坡体破坏宏观特征

(1) 大变形。对于30m高边坡相对变形量16.7×10-3; 对于西开裂内缘相对于外缘下落0.3~0.5m,相对于30m厚滑体压缩量达(10~17)×10-3; 在后缘宽280m区间形成4~5m楔形错动破碎带,破碎区达(14.3~17.9)×10-3。

(2) 渐进破坏。1996年9月发现滑坡破坏体沿山坡面长160m,至1996年12月延伸至300m;南边帮前方194m平台,1996年12月底鼓0.5m, 1997年3月底鼓至0.8~1.0m。在此长时间内变形及破坏渐进发展,但边坡体始终未沿滑面滑出。

(3) 斜交于边坡倾向的斜歪向滑移与不对称开裂及破坏。一般硬岩山坡露天,由于没有残余构造应力释放,边坡滑移总是沿着边坡倾斜方向,西采场南帮边坡破坏体其滑移方向沿倾斜向偏东歪斜,底鼓区同样偏东;在后缘则变形与开裂偏向西,即西边开裂宽为东开裂宽20~15倍左右。西开裂在后缘形成宽4~5m楔形破碎带和两条环形开裂缝,其长度为东开裂2.5倍。显见边坡开挖导致软岩中残余构造应力的释放。

西采场南边坡宏观破坏特征显示了软岩边坡属性。边坡为凝灰质砂岩,E/σB<200, 此软岩边坡体导致相对变形为(10~30)×10-3大变形、渐进破坏特点。正由于此,又使残余构造应力释放宏观表象更显著。

3 内摩擦角大于滑面倾角的特殊滑坡主控因素从现场破坏体调査(如图 2)可见,南帮滑动面倾角为9~13°,平均12°。而许多科研院所实测滑面内摩擦角为

(1) 层位。东采场此滑面软弱层均出现在凝灰砂岩与下伏花岗斑岩接触面上, 西采场则在凝灰质砂岩体内部。

(2) 组成。软弱层由粘土矿物含量高、粘粒含董高、碳酸盐胶结物含量低所组成。钻孔岩芯可见为适于泥化物质。

(3) 层间错动带。微观工程地质研究表明,以粘土矿物为主的软弱夹层只有经受一定的地质构造应力作用才会成为层间错动带。一定的地质构造应力作用是必要条件。西采场南坡滑体工程钻岩芯资料均表明在离山坡面约30m及45m处存在两层软弱夹层,每层又紧邻一层岩饼化岩层,显示了经受燕山期地质构造作用的残余构造应力的存在,证实了为层间错动带[2]。

(4) 层间错动带只有长期经受地下水才会成为泥化夹层。此处地势低缓、表土很薄、自然坡只有9°、凝灰质砂岩具有较髙渗透系数0.042~0.708 m/d,地区年均降雨童628mm,且岩体破碎,为地下水入渗形成泥化夹层提供了全部有利条件。

由此可断定,团结沟金矿露天边坡凝灰质砂岩中及凝灰质砂岩与花岗斑岩接触面存在着火山岩类泥化夹层,成为潜在滑面。

鉴于滑面内摩擦角朽

泥化夹层局部水膜化效应在西采场是由特定水文与生产条件促成的。7~9月是乌拉嘎雨季,期间雨水不断, 刚好前一段时间连续下了雨。同时在大滑坡前两天紧邻南坡进行了剥离爆破,沿岩体裂隙下渗大气降水增加了泥化夹层含水量,爆破震动诱发使泥化夹层中结合水析出成自由水,形成水膜。水膜面使泥化夹层局部区段强度聚降。当外界干扰因素消失后,泥化夹层水膜面也会逐渐消失,自由水又逆转为泥化夹层中的结合水。泥化夹层又恢复了原来的强度。在许多情况下泥化夹层水膜型滑坡表现为前沿未滑出的显著变形与破坏。

4 局部水膜化程度反分析泥化夹层水膜型滑坡一般均为推动式,从工程地质调査与节理裂缝测绘入手,预先确定推动式起始点或降水在开裂处入渗点是关键环节。对于反分析,西采场南部滑坡体地表水入渗点由宏观破坏状态可确定为后缘离边坡面长164m处,即C2B1线。

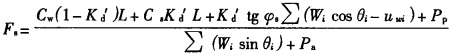

对于边坡破坏瞬间,可综合岩石、土特性予于研究。其抗滑力主要由三部分组成。

(1) 未水膜化泥化夹层抗剪强度, 在平面问题中其沿滑动方向长度既包括未水膜化泥化夹层长度,还包括已水膜化但又属不连续系数Kd的那部分长度,以等效不连续系数K'd来表示。

(2) 泥化夹层水膜面抗剪强度,一般不计水膜面内摩擦角

(3) 考虑局部水膜化程度不同时的近边坡部分软岩软土抗力:当边坡开始破坏而不滑出时,其抗力只对应于主动土压力Pa;当边坡体滑出瞬间,其抗力对应于被动土压力Pp; 当滑出瞬间以后,抗力进入静止土压力状态,通过形式转换,此项可消失不计。其下滑力由滑体重量沿滑面下滑力和土体主动压力(滑出后消失)两部分组成。故泥化夹层滑面安全系数Fs可表示为:

|

(1) |

式中:Cw—水膜面内聚力;

Cs—泥化夹层内摩擦角;

Wi—单位宽度滑面上条块重量;

uwi—条块部分的孔隙水压力;

L—泥化夹层滑面长度。

对于西采场南坡大型滑坡破坏体,其破坏状态处于刚开始破坏与刚滑出瞬间之间。按实测资料分别以这两种形式临界状态取Fs=1进行反算,可得K'd =0.4275~0.3184, 则离边坡未水膜化夹层长度为70.2 ~48.2m。局部水膜化区间占泥化夹层总长为1-K'd=0.5725~0.6816,即已水膜化夹层长度为94~111.8m。

5 此类滑坡防治的根本对策西采场南坡大型滑坡破坏体属软岩泥化夹层水膜型,疏排水成为稳坡根本对策[3]。除地表有效排水外,此类软岩疏水从提高坡角出发可分3个层次[4~5]:

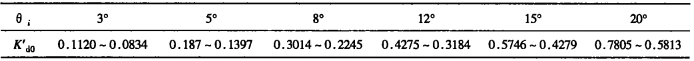

(1) 疏排泥化夹层中内含水,使其即使出现局部水膜化也小于致破坏或滑动的临界状态,或称疏水使不连续系数尺K'd始终大于临界值尺K'd0。从团结沟东西采场滑坡实例来看,滑面倾角θi在2~20°变化,故临界值K'd0。可由式(1)导出,见表 1。

表 1  |

|

| 点击放大 |

由表 1可见,疏水孔布置必须在工程地质工作基础上根据泥化夹层倾角来控制疏水范围。其目的在于不出现沿层面滑坡。

(2) 疏排泥化夹层中内含水,提髙泥化夹层强度,以此确定边坡角。为此,利用控制爆破震动效应,使结合水转化为自由水利于疏排。

(3) 疏排凝灰质砂岩中含水,强度提高至干燥状态相应值。以此为基础再配合人工加固等措施,有效加陡边坡角[6]。

综上所述,第一层次疏排水是所有对策的基础与前提条件,也是泥化夹层水膜型滑坡对策的根本。据此,南坡滑坡体治理正在全面展开。西采场整个坡角在稳坡条件下正由37°分期地向42°及45°提高而有效工作。

6 结语乌拉嘎金矿团结沟西采场南坡软岩边坡泥化夹层水膜型滑坡在我国矿山尚属首次,软岩边坡工程与对策研究必将促使边坡工程的新发展,并可为众多软岩煤、锰、磷、铝露天矿山边坡提供有益的思路与方法。

| [1] |

中国科学院地质研究所.

岩体工程地质力学问题(三)[M]. 北京: 科学出版社, 1980: 215-218.

|

| [2] |

谭罗荣. 葛洲坝泥化夹层的物质组成特性[J].

岩土力学, 1984, 5(2): 27–34.

|

| [3] |

颜荣贵, 李振宗. 大新锰矿软岩边坡研究[J].

中国锰业, 1991, 9(5): 20–24.

|

| [4] |

顔荣贵. 露天煤矿随机裂隙边坡稳定性研究的概率积分法[J].

煤炭学报, 1983, 5(3): 65–77.

|

| [5] |

颜荣贵. 国外《天矿山与边坡技术[J].

金属矿山, 1986, 6(4): 10–23.

|

| [6] |

曹文贵, 颜荣贵. 边坡非圆临界滑面确定之动态规划法研究[J].

岩石力学与工程学报, 1995, 14(4): 320–328.

|

1998, Vol. 12

1998, Vol. 12