| 围岩蠕变破坏机理与确定合理支护时间的理论初探 |

大量工程实践表明, 在软弱岩层或不良岩层中开挖地下工程, 其失稳破坏大都与时间因素有关, 许多地下工程在施工初期都处于稳定状态, 而过了几年或几十年又发生了破坏。据此, 许多学者开始研究岩石的流变特性, 并将其研究成果运用到工程实际中, 取得了良好的效果。新奥法以围岩与支架共同作用原理为基础, 允许围岩存在一定量的变形, 在围岩变形还未达到离层松脱之前进行支护, 充分利用了围岩自身承载能力, 虽然该法间接考虑了时间效应, 但它并没有涉及岩体粘弹性变形的实质。许多工程中岩体都具有明显的流变特性, 因此考虑流变时效对支护的影响十分必要。现应用岩石流变学原理, 探讨围岩蠕变破坏机理, 并结合巷道模型阐述选择合理支护时间的理论方法。

1 围岩流变破坏机理浅析 1.1 从岩体蠕变发展阶段分析许多地下工程开挖之后, 由于地应力的作用, 围岩往往会向开挖空间缓慢地移动收敛。其具体表现是[1]:地下工程的侧墙逐渐向内移动, 底板慢慢隆起, 顶拱出现开裂。而且这种过程随着时间的推移缓慢地发展, 这种现象在力学上称之为流变(Rheology)。

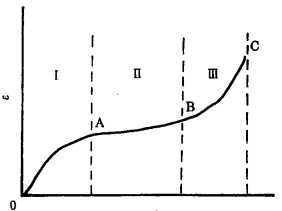

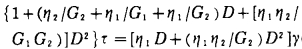

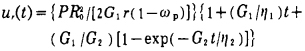

一般岩石的蠕变过程均可分为3个阶段:Ⅰ--初始蠕变阶段; Ⅱ--稳定蠕变阶段;Ⅲ--加速蠕变阶段。如图 1所示。

|

| 图 1 非衰减蠕变曲线 |

岩体从0点开始发生蠕变变形, 蠕变速率随时间迅速递减, 当达到A点应变率处于本阶段的最小值, 围岩在宏观上表现为以较大速率向开挖空间移动, 在围岩内部蕴育着新的裂缝的产生。当流变达到A点之后, 蠕变曲线近似一倾斜直线, 应变速率基本恒定, 一直随时间发展到B点。在本阶段, 围岩继续向开挖空间移动, 只是收敛速率较前一阶段慢, 裂缝开始稳定扩张。过了B点之后, 应变速率迅速增加, 当达到C点时, 将导致岩体发生破坏, 岩体内裂缝加速扩展, 并最终导致围岩的破坏失稳。如能选择合理时间进行支护, 使围岩流变变形处于等速蠕变阶段, 就可有效地控制围岩的破坏。

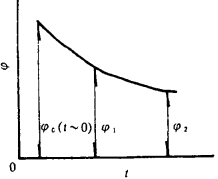

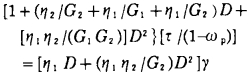

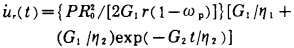

1.2 从能量的观点分析根据岩石流变特性, 围岩流变的回弹能量可以用图 2来表示[1], 在巷道刚成形时, 围岩的回弹能量最大, 为φ0(t~0);随着时间的推移, 能量逐渐地释放出来, 回弹能下降到φ1; 直到某一定时间以后, 能量释放渐趋于稳定, 即φ2。在考虑加固措施时, 既不能在最大能量φ0(t~0)时, 也不能在能量还相当大的φ1时进行, 应当在φ2即能量释放趋于稳定时才能进行永久支护, 此时对应于图 1蠕变曲线的等速蠕变阶段。

|

| 图 2 围岩流变的回弹能里随时间变化的关系曲线 |

1.3 从长期强度的观点分析

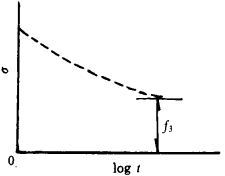

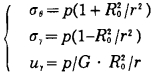

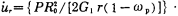

因为岩体是一种流变体, 其强度随时间的推移而降低。由图 1来看, 从蠕变初期到等速蠕变阶段的开始, 岩体强度因其内部裂缝从产生到扩张不断变化而逐渐降低, 达到等速蠕变阶段的末期, 岩体强度降低到保持岩体整体稳定的最低限度。进入加速蠕变阶段以后, 因裂缝进一步加速扩展, 岩体强度迅速降低, 最终导致围岩的宏观失稳。研究表明, 围岩强度σ与时间t有如图 3所示的曲线变化关系。由此可见, 巷道开挖以后的长期稳定性, 主要取决于围岩的长期强度f3。

|

| 图 3 围岩强度与时间的变化关系曲线 |

综上所述, 具有流变特性围岩破坏的原因是因为围岩发生蠕变流动, 导致围岩内部产生新的裂缝和裂缝的不断扩展, 及其围岩流变引起过量变形而导致围岩强度低于其长期强度的结果。如能及时进行支护就可以有效地阻止围岩的失稳破坏。问题在于围岩变形达到什么程度时进行支护较为合理, 现引用一个圆形巷道模型对之进行分析研究。

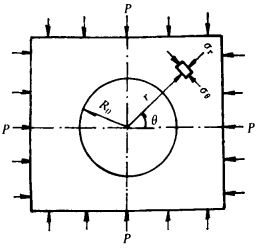

2 确定合理支护时间的方法如图 4所示巷道围岩受力模型, 假设围岩为均质, 各向同性线粘弹性体, 其变形规律符合Burgers模型。考虑到围岩发生流变变形的过程会产生新的裂缝或损伤, 为更切实际地描述围岩的变形规律, 在此引入损伤变量ω对本构模型进行改造。

|

| 图 4 圆形巷道的力学模型 |

在损伤力学中, 引入损伤变量ω这一概念来描述因微观裂隙发展引起材料宏观性能的影响, 设材料无损伤时ω=0; 完全断裂时ω=1;ω由0变化到1的过程, 表示损伤发展、材料性质劣化的过程。

对于实际工程中的岩体, 由于残余强度的存在, ω的最大值不是1而是小于1的极限值, 定为损伤位ωp, ωp的值可由循环加载时杨氏模量E的变化而求得。

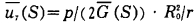

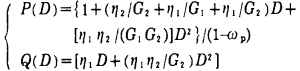

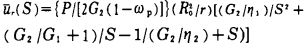

用τ*=τ/(1-ωp)表示损伤造成断面减少而增大了的应力(τ*称为有效应力)。理想的Burgers本构关系(平面应变)为:

|

(1) |

式中:η1, η2--模型粘性参数;

G1, G2--模型剪切弹性模量;

D--对时间t的常微分算子;

|

τ--剪切应力;

γ--剪切应变。

用有效应力τ*代替(1)式中的τ, 得修正后的本构关系为:

|

(2) |

假设原岩应力为各向等压状态p=γZ。巷道断面为圆形, 长度无限长, 计算时忽略影响区内岩体的自重, 即巷道处于无限大粘性体中, 这样构成了结构与荷载都是对称的平面应变圆孔问题。

设岩土介质泊松比v=0.5, 侧压系数λ= 1, 则弹性问题的解为:

|

(3) |

式中:uγ--径向位移;

R0--圆形巷道半径;

r--岩体内任一点到圆形巷道形心的距离;

G--剪切弹性模量。

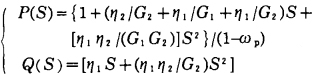

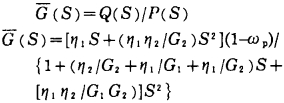

对式(3)中的uγ使用对应性原理得:

|

(4) |

若岩土介质为Burgers材料, 本构方程如(2)式则有:

|

(5) |

对上式进行alplace变换, 并满足ui=εij=σij=0, t∈(-∞, 0-)的要求, 则得:

|

(6) |

因为

|

(7) |

将(7)式代入(4)式得:

|

(8) |

对式(8)进行laplace逆变换得粘弹性解为:

|

(9) |

同时

|

(10) |

从以上推导可知, 当t=0时, 围岩位移速率为最大

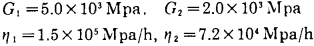

柏坊铜矿-50m中段运输平巷, 围岩属强风化粉质砂岩。按该矿原设计方案, 开挖后立即进行支护, 不到平年时间大部分支架都发生了明显的破坏。经现场测试与理论分析, 发现该巷道围岩具有明显的流变特性(测试点距巷道中心距离为r=3m), 其流变特性可用Burgers模型进行描述, 其模型参数为:

|

巷道成形时, 测得的围岩流变速率

通过现场取样, 按文中所述的方法作循环加卸载试验可求得其损伤变量的平均值ωp≈0.4。

已知:巷道埋深Z=100m, 巷道开挖半径R0=2m, 围岩容重rd=2.5g/cm3, P=rdZ=2.5Mpa, 取

实践证明, 按该法确定的时间tb进行支护是合理的, 巷道支护已有一年多时间, 支架仍未发现有明显的破坏。

4 结论通过对围岩流变机理的浅析, 并结合具体巷道模型及工程实例阐明了求解巷道合理支护时间的理论和方法, 此法对其他本构关系模型同样适应。它对地下工程围岩支护将起到重要的指导作用。

| [1] |

港广勤.

岩土工程流变学[M]. 北京: 煤炭工业出版社, 1992: 113-123.

|

| [2] |

刘雄.

岩石流变学概念[M]. 北京: 地质出版社, 1994: 108-112.

|

1997, Vol. 11

1997, Vol. 11