| 二烷基膦酸萃取稀土元素(Ⅲ)、钍(Ⅳ)和铁(Ⅲ) |

自1965年以HDEHP(P204)为主体的稀土萃取分离流程在美国钼公司用于生产以来, 由于溶剂萃取法能够处理较高浓度的水溶液, 适合于大量处理以及为连续式生产方式等特点, 使之得到了广泛的应用。我国科技工作者于70年代开创了优于P204萃取分离稀土工艺的研究, 提出了以HEH/EHP(P507)为主体的新一代稀土萃取分离流程, 现已广泛应用于我国稀土湿法冶金工业中。近年来, 由于高科技的发展, 单一稀土(包括钪、钇)在永磁材料, 三基色荧光粉, 光磁盘, 新激光晶体, 光导纤维, 氧化物高温超导体等中的开发应用, 不仅需要纯度很高的单一稀土产品, 同时对其所含某些稀土及非稀土杂质的要求均很高, 经常在10-6, 有的甚至在10-8。例如荧光粉用的Y2 O3, 要求Ceo2 < 1~5×10-6, Fe2O3 < 5×10-6; 在超低损耗红外光纤中的LaF3, 则要求其中的稀土杂质Nd、Sm及过渡金属杂质Fe、CO、Ni、Cu等含量降至10-9或更低。这就要求有新的, 更简便有效的稀土分离流程来满足上述高科技新材料对单一高纯稀土产品的要求。作为新一代萃取分离稀土的P507流程在选择性和分离效率等方面均优于P204流程, 但P507的工艺也有许多不足之处。如Gd/Eu, Er/Y, Lu/Yb等元素对的分离系数较小; 重稀土离子反萃取酸度高, 特别是钪难于反萃取完全; 稀土与某些相关金属离子的分离不理想等等。因此, 寻求优于P507萃取分离稀土元素的新萃取剂及相应萃取体系已成为目前稀土化学家们的重大课题。已有资料表明, 新的萃取剂主要还是集中于酸性有机磷(膦)类, 它包括以下研究方向:一是研究类似于P507结构的烷基膦酸单烷基酯的化学结构与萃取稀土元素的性能, 二是研究含2个C-P键的二烷基膦酸的化学结构与萃取稀土元素的性能。本文仅就近年来有关二烷基膦酸萃取稀土元素的研究作一简介。

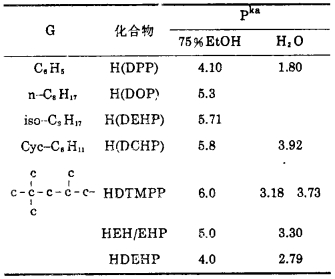

1 一盐基膦酸萃取稀土(Ⅲ)下面讨论的一盐基磷酸通式为(G)2PO(OH), G为烷基或芳基。它们与其他结构的一盐基磷(膦)酸一样, 在非极性溶剂中主要以二聚体形式存在。由于此类化合物不含酯氧原子, 其Pka值要比相应的含酯氧原子化合物的高, 因此导致在阳离子交换区萃取稀土元素的分配比(D)降低, 有利于在较低酸度下萃取和反萃取稀土元素及相关的高价阳离子。表 1列举了一些(G2)PO(OH)的Pka值, 并引入HDEHP, HEH/EHP进行比较。结果表明, 除了H(DPP)由于苯环的负诱导效应使其Pka值较低外, 其他化合物的Pka值均遵循以下规律, 即Pka值依次增大:(GO)2PO(OH) < (G)(GO)PO(OH) < (G)2P0(OH)

| 表 1 (G) 2PO(OH)及HDEHP, HEH/EHP的Pka值(25℃) |

|

| 点击放大 |

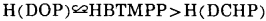

Cecconie等研究了二(环已基)膦酸的氯仿溶液从氯化物介质中萃取La、Pr、Eu、Ho、Yb的平衡规律及机理[1]。结果表明其萃取三价镧系离子的能力和选择性均不及所展示的其他一盐基膦酸, 这主要是由于环已基链的较大空间位阻所致。图 1展示了一盐基膦酸萃取镧系离子(Ⅲ)的萃取常数与离子半径的倒数(l/r)的关系。可以看出二烷基膦酸萃取镧系离子的选择性是:

|

|

| 图 1 一盐基膦酸萃取镧系离子(Ⅲ)的LogK'ex与1/r的关系 |

2 二(2, 4, 4-三甲基戊基)膦酸萃取稀土(Ⅲ)

由Ameriean Cyanamid ComPany推出的新型工业萃取剂二(2, 4, 4-三甲基戊基)膦酸(Cyanex272, HBTMPP)有比HDEHP和HEH/EHP更大的Pka值(见表 1)及较大的空间位阻, 有可能在萃取稀土(Ⅲ)的选择性及反萃取性能上优于HEH/EHP。Li等[2]研究了未纯化的Cyanex272-CHC13溶液对La(Ⅲ)、Pr(Ⅲ)、Gd(Ⅲ)、Ho(Ⅲ)和Yb(Ⅲ)的萃取。指出在体系中加入三辛基膦氧(TOPO, B)能提高Cyanex272萃取稀土(Ⅲ)的能力和选择性, 协萃配合物的组成为LnL3(HL)B。Komatsu等[3]研究了纯化的HBTMPP对La(Ⅲ)、Pr(Ⅲ)、Eu(Ⅲ)、Ho(Ⅲ)和Yb(Ⅲ)的萃取。认为TOPO的加入具有协萃效应, 但并未提高体系的选择性。指出单一的HBTMPP体系对镧系离子(Ⅲ)的萃取最具选择性。

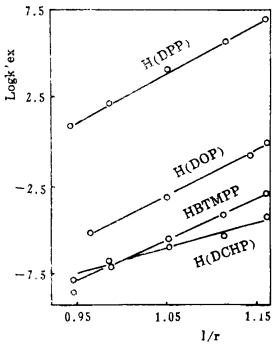

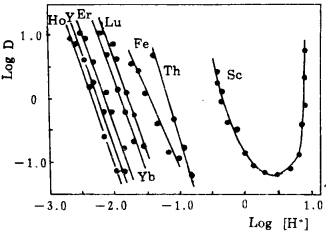

为了更好评价HBTMPP萃取分离稀土元素(Ⅲ)的性能及应用前景, 我们实验室系统研究了HBTMPP的正辛烷溶液从盐酸介质中萃取15个稀土元素(Ⅲ)的分配规律及萃取机理。计算了相邻稀土元素(Ⅲ)间的平均分离系数β(Z+1/Z)=3.24, 指出了HBTMPP有可能成为优于HEH/EHP萃取分离稀土元素(Ⅲ)的新萃取剂。图 2展示出HBTMPP萃取稀土元素(Ⅲ)的分配曲线[4]。

|

| 图 2 平衡水相pH对HBTMPP萃取稀土(Ⅲ)的影响(25℃) |

Sabot等[5]报道了用HBTMPP萃取分离Yb-Lu的专利。用1ml/L HBTMPP-煤油溶液从含38.7gREO/L(Yb2O387.5%, Lu2O312.5%)的硝酸介质中(0.1mol/LH+)萃取分离Yb。洗酸为0.45mol/L HNO3, 可获得纯度为99.3%Yb2O3,收率95%。

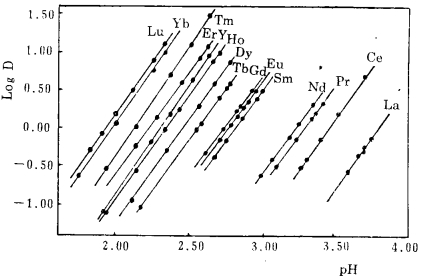

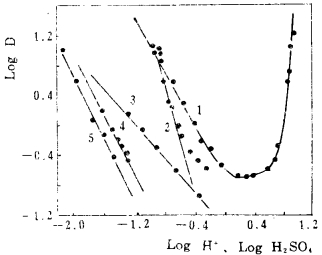

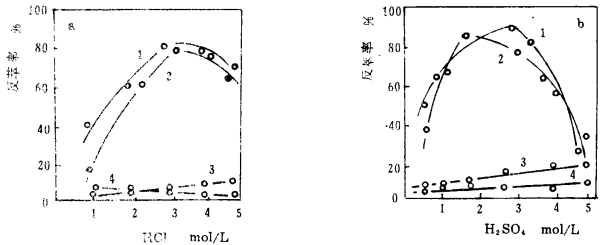

3 二烷基膦酸萃取分离钍(Ⅳ)、钪(Ⅲ)、铁(Ⅲ)和镧系离子(Ⅲ)由于钪、钍、铁常与稀土矿共存, 因此, 对上述元素间的相互分离具有较大的实际意义。以往的提取分离常采用HDEHP或HEH/EHP, 但用矿物酸溶液很难使Th、Sc、Fe等高价离子反萃完全。采用其他反萃剂如NaOH, NaF, Na2CO3等产生固液分离困难, 萃取剂损耗大等问题。为此, 我们研究了HBTMPP及二(2-乙基已基)膦酸〔H(DEHP)〕从矿物酸(HCl, H2SO4)介质中萃取钍(Ⅳ)、钪(Ⅲ)、铁(Ⅲ)及镧系离子(Ⅲ)的平衡规律及机理, 部分实验结果见图 3~图 5[6~9]。由此可见, 用HBTMPP从HCl或H2SO4介质中萃取时, 上述诸元素的萃取次序是Sc3+>>Th4+>Fe3+>Ln3+(Ln代表镧系元素)。H(DEHP)从HCl介质中萃取上述元素也有类似规律。从图 5可看出, β(Lu/Yb)=2.2, 高于相同条件下HEH/EHP体系的β值(1.9)。结果还表明, 在低酸度阳离子交换反应区内, 对上述元素的萃取能力是H(DEHP)>HBTMPP。然它们的Pka值很相近, 而且是同分异构体, 但后者的空间位阻高于前者, 故萃取率降低, 萃取反应的平衡常数也说明了这个结论。比照图 4和文献[6], 在高酸区萃取属溶剂化反应机理, 在>P(O)(OH)反应基团中, 可能是以配价键P=O→M为主。上述的萃取体系对Sc3+的萃取能力是HBTMPP>H(DEHP), 萃取H2SO4的能力也是如此。用矿物酸从HBTMPP、H(DEHP)中反萃取Sc3+已完成, 并与HDEHP, HEH/EHP的反萃取性能进行了比较, 见图 6。结果表明, HBTMPP, H(DEHP)的反萃性能优于HDEHP和HEH/EHP。

|

| 图 3 HBTMPP从HCl介质中萃取Th4+、Sc3+、Fe3+, 及Ln3+的分配曲线(25℃) |

|

| 图 4 HBTMPP从H2SO4介质中萃取Th4+、Sc3+、Fe3+, 及Ln3+的分配曲线(25℃) |

|

| 图 5 HBTMPP从HCl介质中萃取Sc3+、Fe3+, 及Ln3+的分配曲线(25℃) |

|

| 1——H(DEHP); 2——HBTMPP; 3——HEH/EHP; 4——HDEHP。 图 6 钪的反萃取曲线 |

| [1] |

Cecconie T, Freiser H. Solvent Extr[J].

Ion Exch, 1989, 7(1): 15. DOI: 10.1080/07360298908962294. |

| [2] |

Li Kean, Freiser H. Solvent Extr[J].

Ion Exch, 1986, 4(4): 739. DOI: 10.1080/07366298608917890. |

| [3] |

Komatsu Y, Freise H. Anal.Chim[J].

Acta, 1989, 227: 397. |

| [4] |

张晓凤, 李德谦. 二(2, 4, 4-三甲基戊基)膦酸萃取稀土离子[J].

应用化学, 1993, 10(4): 72.

|

| [5] |

Sabot I L, Rollat A. Eur. Pat, 156, 735(1985), CA104:22359s(1986)

|

| [6] |

薛理珍, 李德谦. 二(2-乙基已基)膦酸从硫酸溶液中萃取钪的机理研究[J].

核化学与放射化学, 1991, 13(3): 163.

|

| [7] |

薛理珍, 李德谦. 二(2-乙基已基)膦酸从盐酸介质中萃取钪、钇、镧系离子和铁[J].

应用化学, 1992, 9(4): 21.

|

| [8] |

李琼清, 李德谦. 二(2, 4, 4-三甲基戊基)膦酸从盐酸介质中萃取钍(IV)的机理[J].

应用化学, 1995, 12(4): 58.

|

| [9] |

Wang Chun, Li Deqian. Solvent Extr[J].

Ion Exch, 1994, 12(3): 615. DOI: 10.1080/07366299408918228. |

1996, Vol. 10

1996, Vol. 10