| 设备技术经济分析(2) |

每一种设备资产都要经历从规划、设计、制造和使用、维修、改造、更新, 直至报废的过程, 这个过程所历时间就是设备的“寿命周期”。设备寿命周期的起点不同于设备使用寿命起点。

设备寿命周期费用, 是指设备在其寿命周期内为购置和维持其正常运行、发挥功能而支付的全部费用。一般包括: a.研究开发阶段的费用; b.制造、构筑阶段的费用; c.运行或使用阶段的费用; d.报废处理阶段的费用。它是用户对设备本身在寿命周期内的总“投入”, 是一项十分重要的经济评价指标。然而, 过去人们重视的是设备的购置费, 而对重复多次支付的使用和维修费并不重视。随着设备的现代化, 性能日趋优良, 功能走向多样, 结构不断复杂, 其使用和维修成倍或十几倍地超过了购置费, 使得许多设备买得起、用不起, 或造成效益严重下降甚至亏损。于是, 设备的寿命周期费用问题得到了高度重视, 开始了对其识别、量化和估算的研究, 逐步发展成为完善的设备寿命周期费用方法及管理程序。此方法科学地划分设备在寿命周期内的一切费用项目, 又利用统计资料和方法建立费用估算关系式和费用模型, 从而可按不同需要相当准确地估算出设备寿命周期费用, 供决策和管理之需。

2 设备寿命周期费用法的内容 2.1 寿命周期费用分析分析是对寿命周期费用各组成部分的识别、量化和评价, 以建立费用相互关系和确定各部分对寿命周期费用的影响。所谓识别, 就是对寿命周期费用进行分析以建立费用分解结构, 它把全部费用由粗到细逐级进行分解、一直分到可以直接进行计算的最低层, 即费用单元为止。建立寿命周期费用分解结构时, 必须考虑到寿命周期各阶段的各项费用, 不管资金的渠道如何控制, 所有相关的费用均应包括在内, 分析可用在寿命周期的各个阶段, 对现有设备的分析尤为必要, 它可为研制设备分析及改进提供信息。

2.2 寿命周期费用估算a.类比法; b.参数法; c.工程法; d.费用汇总法; e.专家法或追加费用法。

随着项目的进展, 所用估算方法也不同, 其准确性逐步提高, 早期费用预估可能有20%~30%的误差, 用于方案评价是可行的。

2.3 寿命周期费用折算设备的寿命周期以年、10年计, 各项费用发生的年份不同, 为使它们具有可比性, 必须考虑到资金的时间价值、通货膨胀及其它因素的影响, 进行折算。可以折算到起始年(0年)或终止年(n年), 也可以分配到各年, 分别称为资金的现值、终值或年平均值。

2.4 寿命周期费用评价评价是在各采纳决策中进行权衡、评比, 以追求寿命周期费用最经济。由于寿命周期费用在极大程度上受设备的可靠性、维修性和维修保障影响, 因此, 权衡主要是在可靠性、维修性、维修保障系统费用与使用维修之间的权衡。实践证明, 可靠性等早期投入, 能大幅度减少设备寿命周期后期的费用。设备投入使用后, 寿命周期费用评价用于更新、改造、淘汰等的决策, 可得到效益最优的方案。

2.5 寿命周期费用管理主要包括:建立费用管理原则, 制定有关政策和规定, 建立控制程序, 如明确管理目标、制定管理大纲、确定评审点和评审内容, 建立信息反馈渠道等; 确定对已核准的寿命周期费用实行严格控制的策略和手段等。

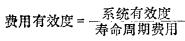

3 寿命周期费用评价法寿命周期费用评价法是以设备寿命周期费用最经济或费用有效度最高来判断设备投资方案经济性的评价方法。下面介绍几种主要计算方法。

3.1 费用有效度分析法费用有效度的计算公式为:

式中的系统有效度可用设备的产量、产值、销售额、设备可利用率等表示。寿命周期费用是设备一生的总费用, 包括设置费和维持费(计算设备寿命周期费用时应减去设备残值, 亦可忽略不计)。其中设置费包括研究开发费、设计费、制造与安装费和试运行费等。维持费包括运行费、维修费, 后勤费和报废处理费等。

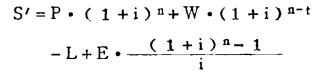

3.2 终值法是在分期复利条件下, 于相同的使用时间内, 将性能相同的各种新设备在其整个使用期内的设备总费用通过复利合计系数(年终价率)换算最末年份的价值(终值), 然后再进行比较的一种方法。显然, 总费用愈小愈好。

设备总费用包括设备原值、追加投资、使用期间的全部维持费等。

设新设备原值为P, 资金年利率为i, 使用年限为n, 追加投资(包括大修费、改造费等)为W, 从购置到追加投资的年限为t, 设备自身终年实际残值(更新或转让处理时减去税金的净价值)为L, 年平均维持费为E、则设备总费用的终值S’为:

|

式中:

当n等于预期最佳使用年限n0时, S'即为预期寿命周期费用终值。比较时一般取n≤n0。

3.3 现值法它是在分期复利条件下, 于相同的使用年限内, 将性能相同的各种新设备在其整个使用期内的总费用通过现值系数换算成设备购置使用的第一年初的价值(现值), 然后再进行比较的一种方法。显然, 总费用愈小愈有利。

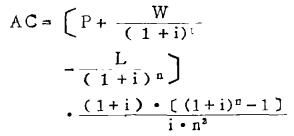

设总费用的现值为S, 则S的计算公式为:

|

式中:

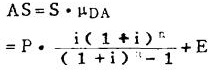

它是一种使用时间既可相同, 又可不同的年费用比较方法, 即在分期复利计息的条件下, 计算性能相同的各种设备的总费用。设等价同额年费用为AS, 则AS的计算公式为:

|

式中:

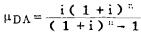

它是一种使用时间既可相同, 又可不同的年费用比较法, 即在分期复利计息条件下、计算性能相同的各种设备其投资在各年内摊销值的平均值与同额年维持费之和, 求得等额的年设备费用后进行比较的一种方法。显然, 费用愈小愈有利。设设备的年费用为AC。则AC的计算公式为.

|

式中:

通常在比较时, 多取n等于各自的预期使用年限。

4 寿命周期费用法的应用和效果从寿命周期费用法的基本内容可知, 它可提供设备管理所需的一个最重要的决策信息——寿命周期费用的估算、分析、评价和管理的方法和程序, 故它可以用于设备寿命周期的不同阶段, 起不同的作用:

4.1在作规划时估算出整个寿命周期各阶段费用及总费用, 可了解对设备所需费用的可承受性, 并能帮助作出预算和控制经费等。

4.2在论证设计阶段用来进行权衡, 可使评选出的设计方案在满足给定目标前提下具有最经济的寿命周期费用。

4.3在引进或购置时, 寿命周期费用应是评比的指标之一。

4.4在使用阶段用以选择最佳的维修策略、方式、时机以及保障、方案、措施、资源, 以尽量减少使用与维修费用。

4.5确定设备的经济寿命, 为设备更新、改造的决策提供科学依据。

目前我国约有2万亿元的固定资产, 其中大部分为设备资产。若能用寿命周期费用法为设备管理获得百分之几的效益, 其数额就将是几百亿元。不仅如此, 准确的设备寿命周期费用信息无论对哪种决策(经济的、军事的、社会的等), 只要涉及到设备问题, 均是至关重要的。目前, 在各种经济计量分析方法逐步相互结合的趋势下, 应用寿命周期费用法为其它分析估算出较为准确的设备各项费用, 无疑能大大提高决策的科学性。

第三讲 设备大修理的技术经济分析设备投资完成以后, 随着使用时间, 生产能力会逐渐下降。要维持以至提高企业的再生产能力, 必须对设备进行修理、改造或更新。

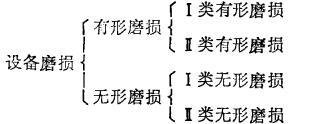

1 设备的磨损及其补偿设备在使用和闲置中, 均会发生磨损。设备磨损一般分为有形磨损和无形磨损两大类:

|

有形磨损又称物质磨损。Ⅰ类有形磨损是在设备运行过程中, 因摩擦、腐蚀、振动、疲劳等原因造成的设备损坏和变形。在设备使用过程中, 要降低其磨损速度, 减少或消除非正常损耗, 一要合理使用设备, 二要做好维护保养, 三要及时检修。Ⅱ类有形磨损是设备在自然力的作用下所造成的设备实体的损耗。这类损耗与闲置时间成正比, 与闲置中的维护管理水平有关。要减少这类损耗, 关键在于加强管理, 减少闲置设备和闲置时间, 做好闲置设备的维护保养工作。

无形磨损又称精神磨损。Ⅰ类无形磨损是由于技术进步, 劳动生产率提高, 生产同种设备所需要的社会平均必要劳动量降低, 使原有设备降价贬值, 给企业带来损失, 这类损耗是纯经济性的, 不影响设备的技术性能。要防止或减少这类损耗, 一是要合理购置设备, 二要提高设备利用率, 充分发挥设备的效能, 三要合理提取折旧, 及时进行价值补偿。Ⅱ类无形磨损是由于技术经济发展出见新产品、新设备、新工艺、新材料, 使原有设备陈旧落后, 技术性能不能满足企业生产发展需要, 给企业带来损失。

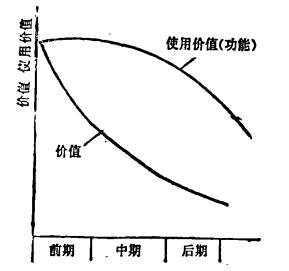

随着设备磨损, 设备的使用价值和价值均会降低, 其总趋势是一致的, 但在设备寿命的各个阶段, 其磨损的速度是有区别的。

在设备市场上, 我们可以清楚地看到, 买卖双方都在认真评估设备的使用价值和价值, 即设备有什么功能, 值多少钱。在大量买卖中, 还可以发现, 在正常的自由市场上, 成交设备的价值、使用价值与使用时间一般呈现下列关系(图 1)。

|

| 图 1 设备使用各阶段价值, 使用价值与使用时间关系示意图 |

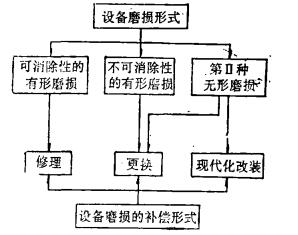

为了维持再生产的设备能力和资金规模, 必须对磨损进行补偿。对其价值补偿, 主要是通过提取折旧和资金的时间价值; 对其功能补偿, 可分别采取修理、更换、改造和更新, 如图 2所示。

|

| 图 2 设备磨损形式与其补偿方式的相互关系 |

2 设备大修理的概念

设备进入生产过程以后, 由于有形磨损和无形磨损的作用, 自然会有一个平均寿命期限, 它反映着设备在实物形态上保持完好的时间。在平均寿命期限内, 设备应保持正常的工作状态。

2.1 设备修理的可能性众所周知, 设备是由不同材质的众多零部件组成的, 这些零部件在设备中各自承担不同的功能, 工作条件也不相同。在设备使用过程中, 它遭受的有形磨损是非均匀性的, 在任何条件下, 机器制造者都不可能制造出各个组成部分的寿命期限完全一样的机器。通常在设备的实物构成中总有一部分是相对耐久的(如机座、床身等), 另外一部分则易于磨损。在实践中, 通常把为保持设备在平均寿命期内的完好使用状态而进行的局部更换或修复工作叫做维修。

维修的目的是消除设备的经常性的有形磨损和排除机器运行中遇到的各种故障, 以保证设备在其寿命期内保持必要的性能(如生产能力、效率、精度等), 发挥正常的效用。

2.2 维修类别按维修的经济内容来讲, 必要的维修工作分为日常维护、小修理、中修理和大修理等几种形式。

日常维护是指与拆除和更换设备中被磨损的零部件无关的一些维修内容, 诸如设备的润滑与保洁, 定期检验与调整, 消除部分零部件的磨损等等。

小修理是工作量最小的计划修理, 指设备使用过程中为保证设备工作能力而进行的调整、修复或更换个别零部件的修理工作。

中修理是进行设备部分解体的计划修理, 其内容有:更换或修复部分不能用到下次计划修理的磨损零件, 通过修理、调整, 使规定修理部分基本恢复到出厂时的功能水平以满足工艺要求, 修理后应保证设备在一个中修间隔期内能正常使用。

大修理是最大的一种计划修理, 它是在原有实物形态上的一种局部更新。它是通过对设备全部解体, 修理耐久的部分, 更换全部损坏的零部件, 修复所有不符合要求的零部件, 全面消除缺陷, 以使设备在大修理之后, 无论在生产率、精确度、速度等方面达到或基本达到原设备的出厂标准。

2.3 大修理的特点大修理是维修工作中规模最大, 花钱最多的一种设备维修方式, 因此, 对维修经济性的研究, 主要就大修理而言。对设备进行大修理决策时, 必须同设备更新以及设备其它再生产方式比较。

在作大修理决策时, 应注意以下情况。

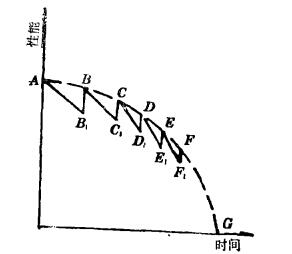

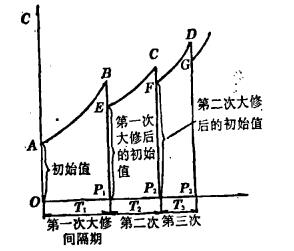

第一, 尽管要求大修理过的设备达到出厂水平, 但实践上大修理过的设备不论从生产率、精确度、速度等方面, 还是从使用中的技术故障频率、有效运行时间等方面, 都比同类型的新设备有逊色, 其综合质量含有某种程度的降低, 这是客观现实(见图 3)。图中A点表示新设备的性能, 事实上设备使用过程中, 其性能是沿AB1线所示的趋势下降, 如不及时修理仍继续使用, 寿命一定很短, 如果在B1点所对应的时刻上, 进行第一次大修理, 设备的性能可能恢复到B点上。自B点起进行第二个周期的使用, 其性能又继续劣化, 当降至C1点时, 又进行第二次大修理, 其性能可能恢复至C点。这样再一次大修理后的性能又可能恢复到相当程度, 一经使用, 又会下降, 最终至G点, 这时设备在技术上已不再存在再进行修理的可能性了。我们把图中ABCDEF各点连接起来, 就形成一条曲线, 这条线就反映了设备在使用过程中的综合质量劣化趋势, 从这条曲线可以看出, 设备的大修并非是无止境的。

|

| 图 3 大修理后设备综合质量劣化图 |

第二, 大修理的周期会随着设备使用时间的延长, 而越来越缩短, 假如新设备投入使用到第一次大修理的间隔期定为10~12年, 那么第二次大修理的间隔期就可能为8~10年, 而第三次大修理的间隔期则可能降至6~8年, 也就是说, 大修理间隔期会随着修理次数的增加而缩短, 从而也使大修理的经济性逐步降低。

以上两种现象是由于设备各组成部分长期运行而积累起来的有形磨损所引起的。

尽管如此, 在设备平均寿命期限内, 进行适度的维修工作, 包括大修理在内, 在经济上是合理的。因为修理, 包括大修理在内, 能够利用原有设备中保留下来的零部件, 这部分比重越大, 修理工作就越具有合理性。这正是修理之所以存在的经济前提。

但是, 这个前提是有条件的, 如果设备长期无止境的修理, 一方面维修中所利用被保留下来的零部件越来越少, 另一方面大修理的费用越来越高, 大修理经济上的优越性就可能不复存在了。这时, 设备的整体更新将取而代之。从上面的分析看出, 修理作为设备再生产的方式之一, 其存在的基础, 主要取决于经济性。

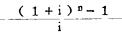

3 设备大修理的经济评价 3.1 大修理的经济界限设备大修的经济性在于修复少量已磨损零件, 能使整机恢复功能。不经济的一面在于: a.修理作业属单件小批作业, 劳动生产率低; b.随着修理次数的增加, 修理后设备的精度、性能、生产效率下降, 修理间隔期缩短、维持费用上升。因此, 一再大修不一定是经济的, 大修的经济界限应满足以下两个条件:

3.1.1该次大修理费用低于同种设备的重置价值, 这一条件认为是大修理在经济上具有合理性的起码条件, 或称最低经济界限。其表达式为: Kr<Kn-L

式中 Kr—该次大修理费用;

Kn—同种新设备的重置价值(即同一种新设备在大修时刻的市场价格);

L—旧设备被替换时的残值。

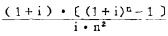

3.1.2补充条件, 其表达式为:

|

式中Czoj—用第j次大修理后的设备生产单位产品的计算费用;

Czn—用具有相同功能的新设备生产单位产品的计算费用;

CR—大修后设备台时维持费;

CK—新设备台时维持费。

符合上述条件, 进行大修, 不符合上述条件, 而且只需补偿设备的物质磨损时, 则可以更换。

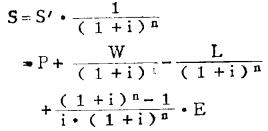

3.2 设备大修理周期数的确定如果一台设备的最佳使用期限已定, 而且设备每次大修理间隔期又是已知的, 则设备大修理周期数可由下式求出:

|

式中Topt—设备的经济寿命;

Tj—第(i-1)次到第i次大修理的间隔期, 若i=1时, 则表示新设备至第一次大修理的间隔期(图 4)。

|

| 图 4 修理间隔与运行费用的关系 |

由上式求出的设备大修理周期数是一个时间限, 它表明从经济上看设备应该大修几次。

设备投入使用以后, 由于有形磨损、运行费用逐渐升高、临近大修理时达到最大值。设备进行大修理后, 各项技术经济指标都会有不同程度的改善, 运用费用显著下降。在图 4中, 第二次大修使运行费用由C降至F, 第三次大修后由D降至G。尽管每次大修都使运行费用下降, 但后一次大修后与前一次大修后相比, 运行费用总要有所升高, 且修理间隔期要缩短, 如图 4所示:

|

合理的大修理间隔期可以用使每个大修理间隔期单位产品总费用最小的方法求得。

(待续)

1993, Vol. 7

1993, Vol. 7