| 江西某岩金矿设计中对地质资源存在问题的处理情况 |

矿山设计所依据的地质勘探报告必须经国家矿产储量委员会或省、自治区、直辖市矿产储量委员会审查批准。但经批准的地质勘探报告由于各种原因往往还不同程度的存在一些问题, 在设计过程中如不仔细分析研究, 妥善处理, 将会给设计造成失误, 给矿山基建、生产带来困难, 给国家造成损失。

矿床储量是地质勘探工作的主要成果, 是矿山设计中确定采、选(冶)工艺、产品方案、生产能力和有关技术经济指标的依据, 必须可靠。矿床勘探程度是影响储量可靠程度的主要因素, 勘探过程中必须认真研究矿床地质条件, 查明成矿特征、矿体赋存规律、成矿后各类构造和岩浆岩对矿体的影响程度, 正确划分矿床勘探类型, 合理选择勘探手段和网度, 查明矿体数量以及各矿体的形态、产状、规模和空间位置。由于矿床勘探程度不够, 储量可靠程度差, 给矿山建设造成影响的实例很多。如海南某铜钻矿, 勘探期间对成矿控制因素未予查明, 导致矿体连接错误, 矿体形态、产状、规模和空间位置发生很大变化; 铜矿石量减少71%, 铜金属量减少64%, 钻矿石量减少43%, 钴金属量减少47%。造成矿山停建, 报废坑道4200余米。安徽某铜矿, 由于C级矿石量减少73%, 金属量减少71%, 造成了原设计施工的开拓系统很不合理, 生产能力不足设计规模的1/3。

勘探工作质量, 如探矿工程质量、矿体圈定、储量计算方法及其参数的确定、块段划分、级别确定、特高品位处理等同样是影响储量可靠程度的因素, 必须严格执行有关的规程与规范。下面就江西某岩金矿设计中对地质资源存在的问题及其处理情况介绍如下。

1 矿床地质特征矿床成因类型属变质-热液矿床, 工业类型属破碎带蚀变岩型矿床, 勘探范围内属小型规模。

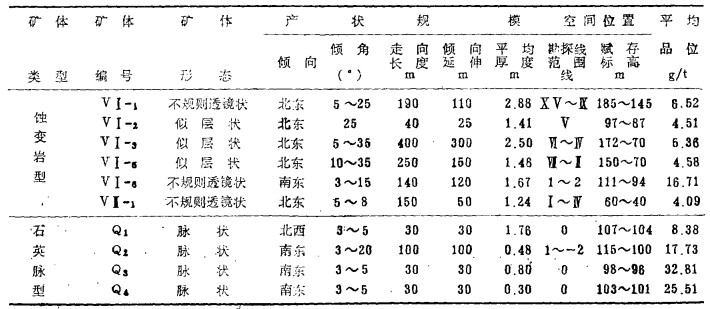

矿体分蚀变岩型和石英脉型两种类型, 以前者为主, 赋存在中元古界双桥山群下亚群岩层(一套以泥砂质为主夹少量火山物质的浅变质岩系)中部浅色岩性组(砂质千枚岩)与下部深色岩性组(含炭千枚岩)之间的韧性剪切层间破碎带内, 后者只占2%, 赋存在中部浅色岩性组的中、下部, 在层间破碎带的上盘。蚀变岩型矿休共有6个:ⅤⅠ-1、ⅤⅠ-2、ⅤⅠ-3、ⅤⅠ-5、ⅤⅠ-6。、ⅤⅡ-1, 石英脉型矿体共有4个: Q1、Q2、Q3、Q4。其中主要为ⅤⅠ-3矿休, 其矿石量占总量的66%, 金属量占57%。石英脉型矿体规模小、厚度薄(平均厚度0.64m), 但品位高, 平均品位达17.37g/t。各矿体特征详见附表。

| 附表 矿体特征一览表 |

|

| 点击放大 |

矿石中的金属矿物有黄铁矿、磁黄铁矿、毒砂、黄铜矿、方铅扩、闪锌扩、自然金等, 其中以黄铁矿为主, 其他矿物含量很少, 硫化矿物的总含量仅3%, 属贫硫化物金矿石。脉石矿物以石英、钠长石为主, 其次为绢云母、绿泥石等。

金矿物只发现自然金一种, 多呈裂隙金、晶隙金产出, 主要载体矿物为黄铁矿。

矿石类型主要为原生矿石, 经实验室浮选流程试验结果, 选矿性能良好。

2 地质勘探概况矿区从宋朝开始就有采金活动, 至今仍留有多处古采遗迹。正规的地质勘探工作始于1989年, 1990年3月提交《勘探报告》, 同年4月经省储委审查批准, “可作为矿山建设设计的依据”。

地质队将矿床划为第Ⅲ勘探类型, 地表采用槽探, 间距一般为25m;浅部和深部采用坑探和钻探相结合的手段, 以50m×(50 ~70)m的网度探求C级储量。全区共施工槽探11746m3, 岩芯钻探6258m(55个孔), 机掘坑探2106m, 手掘坑探287m。

储量计算工业指标采用:

边界品位(单个样品品位):1g/t;

最低工业品位(块段平均品位):

3g/t; 矿床平均品位:5g/t;

可采厚度:1.2m;

夹石剔除厚度:2m;

矿体厚度小于可采厚度, 而品位较高时, 采用m·gt/值。

储量计算方法采用水平投影地质块段法。

3 地质资源存在问题《勘探报告》虽经省储委审查批准, 但在设计过程中对其仔细分析研究后, 仍存在如下主要问题:

a. 确定的矿床勘探类型(Ⅲ类型)偏高, 矿体的控制程度不够。勘探类型是根据主矿体ⅤⅠ-3确定的, 其规模虽达中等, 但形态复杂, “天窗”较多, 被断层破坏频繁, 连续性较差, 厚度小, 不稳定, 有用组分分布很不均匀, 品位变化系数达181%。划为Ⅲ ~Ⅳ勘探类型较为合适, 用50m×(50 ~70)m的网度难以求得C级储量。其他矿体规模小, 形态更复杂, 厚度、品位变化更大, 应划为Ⅳ~Ⅴ勘探类型。而这些小矿体在勘探线上大都为单工程控制, 有的(如ⅤⅠ-2、Q1、Q3、Q4)甚至为单勘探线、单工程控制。

b. 坑探地质效果差, 无法正确评价矿体的连续性及变化情况。《岩金矿地质勘探规范》规定:“由于岩金矿休的形态、品位变化都较其他有色金属矿体复杂, 因此, 在地质勘探中应尽量采用坑道。”可是, 该矿的坑道施工不正规, 125m中段共施工沿脉约120m, 其中只有50n, 掘在ⅤⅠ-3矿体内, 100m中段共施工沿脉约400m, 其中只有约90m连续掘在ⅤⅠ-3矿体内, 穿脉大部分与勘探线方位不一致, 存在一定的夹角, 有的则未完全揭穿矿体。

c. 米系统利用矿山的生探资料对勘探资料进行对比验证。矿山于1985年开始筹建, 1987年6月投产, 共掘探矿和生产坑道7000余米, 地质队对其大部分坑道未进行系统取样、化验, 全面掌握矿体的变化情况, 以致造成所提交的勘探资料跟生产资料出入很大。如ⅤⅠ-6矿体矿石量相差(减少)、76%; Q2矿体为小的含金石英脉, 品位虽高, 但厚度小, 走向延长仅几米, 无法圈出工业矿体。

d. 矿体圈定不合理。在储量计算剖面图及水平投影图上, 利用平均品位较高的工程质量点将大片的表外矿带进了表内矿体中, 如ⅤⅠ-3矿体圈入的表外矿石量占该矿体总矿石量的33%, 金的平均品位只有1.80g/t; 外推边界过大, 国家矿产储量管理局《有关金属矿产勘探报告编写和审批中几个问题处理意见的暂行规定》(以下简称《规定》)中规定:“一般按网度的1/2尖推或1/4平推为宜。对有色及贵金属矿产, 由于矿化特征复杂, 当边部(矿体边界以外)工程存在大于边界品位的1/2的矿化时, 可作2/3尖推或1/3平推”。而ⅤⅠ-1矿体在走向上平推了50m, 倾向上平推了12Om, 多算了D级矿石量约46%。

e. 特高品位有的处理不够, 有的没有处理。特高品位对储量计算影响很大, 为了提高储量的可靠程度, 减少矿山生产时的风险, 必须进行处理。《规定》中规定:特高品位计算方法, “其下限值一般取矿体平均品位的6~8倍。当矿体品位变化系数大时, 采用上限值; 变化系数小时, 采用下限值。”处理办法“以用特高品位所影响块段的平均品位或工程(当单工程矿体厚度大时)平均品位代替为宜。”主矿体ⅤⅠ-3 (平均品位5.36g/t)共有5个特高品位, 其中ZK0111孔的32号样品位为105.37g/t、ZK307孔的13号样品位为236。40g/t, 处理后两孔的平均品位分别为17.60g/t和25.34 g/t, 而按《规定》应为9.42g/t和10.87 g/t, CDⅢ/124穿脉的27号样品位为53.01 g/t、TJO/100天井的1号样品位为70.45 g/t未予处理。

f. 平均品位较高的工程质量点在储量计算中重复使用次数多, 人为地提高了矿体平均品位。如ⅤⅠ-1矿体圈定时共使用了9个工程质量点, 划分成6个块段, 其中ZK803孔的平均品位达11.62g/t(垂厚2.72m), 在4个块段中位用, 即使用了4次, 其余8个工程的平均品位仅1.21~ 3.45g/t, 均只使用了1~2次。由此计算的ⅤⅠ-1矿体平均品位达6.52g/t, 而9个工程(用垂厚加权)的平均品位只有3.54g/t。

4 设计依据储量核算由于前述问题的存在, 影响了储量的可靠程度, 作为设计依据的储量必须重新进行核算, 核算后的储量称为设计依据储量, 其核算原则如下:

a. 工业指标、计算方法及各项参数的确定与《勘探报告》相同。

b. 《勘探报告》提交的C级矿石量占C+D级矿石量的35%, 其中约有50%的C级储量不符合要求, 但其可靠程度比D级储量相对较高, 根据金矿床的特点, 部分D级储量亦可作为设计依据, 因此, 哪些C级储量需降为D级储量不子考究, 核算后的储量亦不具休划分级别。

c. ⅤⅠ-3、ⅤⅠ-1、ⅤⅠ-53个矿体的规模相对较大, 其矿石量占勘探范围内总矿石量的91%, 且工程控制相对较好, ⅤⅠ-2、Q1、Q3、Q4规模小, 均只有1个工程控制, 矿体的形态、产状等可变性大, 储量不可靠, ⅤⅠ-1矿体主要埋藏在50m标高以下, 处于设计范围之外, ⅤⅠ-6、Q2矿体经矿山生产探矿坑道揭露变化大, 储量大幅度减少, 已基本采完。因此, 只对ⅤⅠ-3、ⅤⅠ-1、ⅤⅠ-53个矿体的储量进行核算, 其余矿体储量全部不作为设计依据。

d. 根据矿化规律, 对矿休中能连成片的表外矿予以剔除。

e. 根据《规定》, 矿体外推按网度的1/2尖推或1/4平推, 并考虑边部(矿体边界以外)低品位工程质量点的影响, 内插出外推边界的品位和厚度, 参与储量计算。

f. 特高品位按矿体平均品位的8倍确定, 并以其所在块段的平均品位代替。

g. 扣除采空区储量。

核算结果, 设计依据储量比地质储量的矿石量减少了45%, 平均品位降低了11%, 金属量减少了51%。

5 结语设计依据储量, 具体地说是用来确定设计规模、服务年限、有关技术经济指标等的依据, 对于未作为依据的那一部分储量(矿体), 在设计过程中并不是全部抛弃而不考虑, 仍然会根据具体情况一并作为基建和生产探矿的对象, 进一步予以探明。

通过半年来的基建探矿初步证明, 该矿床矿体形态复杂, 连续性差, 品位变化极大, 特别是ⅤⅠ-1、ⅤⅠ-5矿体的地质资料可靠性差, 储量可能大幅度减少, 品位降低, 说明在设计中对设计依据储量进行核算是完全必要的, 侯基建探矿结束后, 应进行详细总结对比。

自1988年以来, 我国金矿的地质勘探工作多数以承包形式进行的, 勘探部门为了完成承包储量任务, 往往忽视了矿床勘探程度和勘探工作质量, 存在“凑数”的现象, 所提交的储量既分散, “水分”又多, 可供工业利用的储量比例较小, 给矿山设计带来很多困难, 增加了大量的工作, 有时还会造成设计上的失误。全国金矿地质工作领导小组和全国矿产储量委员会《关于独立金矿床储量审批和金矿储量承包财务结算规定的通知》一文中规定:“凡是承包单位的大、中、小型金矿床地质勘探报告, 必须由全国储委或省、自治区、直辖市储委审批, 以储委审批决议书中批准的可供工业利用的储量进行财务结算。”文中强调提交的储量必须是可供工业利用的储量是完全正确的, 同时也要求储委从严把关, 深入矿区调查研究, 对影响矿山设计、建设的要害问题要坚持原则, 决不能迁就, 轻易放过, 而且应尽可能在勘探报告提交之前予以解决, 避免“既成事实”、“讨价还价”现象, 以提高勘探报告的质量, 使矿山设计、建设有可靠的地质资源作依据。

1993, Vol. 7

1993, Vol. 7