| 浆体管道输送动力减阻作用分析 |

浆体管道输送起源于30年代初期,被广泛用于冶金、煤炭、水电等部门的固体物料输送。输送距离由几十米到几千公里,输送浓度(固体重近浓度)高达75%。被认为是当今世界上五大运输手段之一。与其他运输方法相比,管道输送具有灵活性大,占地少,投资省,运输费用低及对环境无污染等突出优点,越来越受到人们的重视。

浆体管道输送理论研究与工艺设计也愈加成熟,得到了很大发展。为了节约能源,提高输送的技术经济效果,特別是输送浆体的浓度不断提高(如高浓度煤浆输送,充填采矿法中的高浓度全尾砂充填料输送等)。对减阻问题的研究就显得更加重要。但由于减阻问题的复杂性,对减阻方法的研究进展缓慢。减阻力学作为一门独立学科,其内容也有待进一步丰富与发展。动力减阻作为新近提出的一种动态减阻方法,为浆体管道输送减阻方法的究开辟了一条新的途径,具有十分重要的理论意义和广阔的应用前景。

1 减阻研究现状概述管道中的浆体运动属粘性固-液两相体流动。长期以来,在一切涉及到有粘性流体运动的领域,从内流到外流,人们都在寻找减少流体阻力的方法〔1〕。

本世纪初,Prandtl创立的边界层理论,为减阻研究奠定了基础。对减阻方法的研究主要思想在于保持层流边界层,延缓其向紊流过渡,以达到减阻的目的。现在减阻问题的研究在国内外均处于发展时期,减阻技术的应用涉及到民用和军工部门。在浆体管道输送中,目前常用的减阻方法主要有〔2〕:

a. 高分子溶液减阻。即在浆体中加入高分子减阻剂,改变浆体的流变性,达到减阻的目的。

b. 高压注气减阻。即在输送的浆体中注入高压气体,减少输送阻力。

c. 纤维材料减阻。在被输送的浆体中加入纤维材料,改变流动结构,减少输送阻力。

d. 细眇减阻。在浆体中加入少量的细砂,以抑制两相流的紊动,减少阻力。

e. 局部置换流体减阻。用低粘度的流体局部置换高粘度的流体,改善浆体的局部剪切性能,减少阻力。

上述减阻方法,在浆体管道输送中的应用用,均取得了不同程度的减阻效果,但却存在一些问题〔3〕:

a. 高分子减阻剂长时间使用易老化,因而降低减阻效果,且其成本较高,应用受到限制;

b. 加入物与输送浆体混合后,不仅降低或丧失减阻作用,而且可能改变输送物料的物化性质,还带来输送物料与加入物料的分离困难;

c. 注气减阻只能在特定的层流范围才有效;

d. 有的减阻方法工艺比较复杂,操作困难,难以实施。

由于上述缺陷,使得现有减阻方法无一在实践中得广泛应用。因此,寻求新的能广泛使用的减阻方法足一个迫切的课题。

2 浆体管道输送阻力的影响因素与一相流相比,作为两相流的浆体,其管道输送机理十分复杂,因此,浆体在管道中流动阻力的形成也是十分复杂的。一般认为,管道输送的浆体大多为非牛顿体,其浓度是可改变的,尤某当其中粘粒含量较大时,其物化特性也足可改交的。但是,管道中浆体运动所产生的阻力,不论是高浓度浆体还是一般浆体,也不论均质流或非均质流,根源均在于运动过程中流体能量的耗散。这种能量耗散表观为沿程压力的降低。一般通过如下三种渠道而耗散〔1〕:

a. 靠近管壁处附面区域的流体能量,通过层流附面层粘性剪切而耗散;

b. 通过管壁粗糙边界突出物形成局部脱流产生的附壁小漩涡而耗散;

c. 质团撞击而耗散。

只是对于不同的流态,各途径耗散的能量所占的权重不同。如对于高浓度全尾砂来说,由于屈服剪应力较大,因而在管道输送时,形成流速均匀的栓塞流,从管道中呈柱状流出。在管壁光滑段,其阻力主要表现为栓塞与管壁的摩擦力;而在管壁粗糙段,阻力则主要为栓塞与壁处砂浆的剪力〔2〕。

影响摩阻损失的因责较多,其分析也较复杂。文献〔4〕认为,管道输送中固-液两相流的摩阻损失与14个因素有关,即摩阻损失可以表达为管道直径、糙度及其坡度;流体密度和粘度;颗粒密度、表征尺寸、尺寸分布、形状、形状分布及颗粒复原系数;平均固体物料流量;平均流体流量和重力加速度的函数。有关阻力损失计算,近年来国内外学者对各种流态作了大量的研究,得出了许多计算公式。这些公式都是建立在实验的基础上的,均为经验或半经验公式,使用者应根据实际惜况慎重选择应用,本文不作赘述。

3 动力减阻作用分析 3.1 动力减阻问题的提出60年代初,Kramer〔5〕出于对海豚仿生学的考虑,提出了一种特殊的减阻方法。人们发现,海豚的游泳速度比快速航行的船只还要快得多时原因,是由于海豚所特有的皮肤在海水压力下会分泌出一种油状液体,使其游泳时所受阻力大大降低,其次,海豚的皮肤分为两层,外层很薄,且富有弹性,里层则是充满微小管道系统的乳头层,这层阻止其表面层流转化为湍流,使水时阻力明显降低。更有趣的是,当海豚游泳速度很高时,其皮下肌肉还能作波浪运动,以达到进一步减少阻力,延缓层流向湍流过渡。Kramer提出的特殊减阻方法即是受此启发的。

Kramer仿造出“人遗海豚皮”,用密封的橡胶包裹着细长型物体做成弹性覆盖层(外套),并将其固定在物体表面上。在外套与物体之间的空间充填不同粘性的液体,将这样的物体放在水中作拖曳运动时,与同体型、同尺寸的光洁硬壳模型相比,阻力就减小了。

这种减阻方法的内在机理即是通过流体本身运动,诱发边界层(弹性薄膜层)波动,而边界层的波动反过来影响层流附面层的波动,从而达到减阻的目的〔3〕。

虽然Kramer研究的是外流,且这种减阻方法是一种内在的、被动的减阻方法。流体诱发边界层波动时,同样耍耗散能量〔1〕。但由此可以设想,通过外部动力(振动)来激发管道(壁)波动,引起边界层的波动,一定会起到减阻作用。这便提出了动力减阻方法。

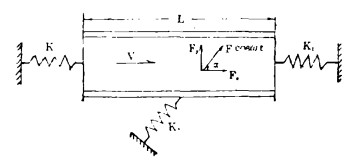

3.2 动力减阻力学模型的建立〔3〕动力减阻是指由于外部动力(振动),引起流体边界波动,从而达到减阻效果。在浆体管道输送中,简单的动力减阻力学模型可以用下图来描述。

3.3 动力减阻机理的探讨a. 边壁剪力减阻与稳定层流附面层。动力减阻通过外部振动引起流体边界波动。其内在机理与弹性膜减阻相似,主耍有两种途径来实现减阻:一是由于外部振动引起边界波动,使边界面上的流体质点运动,减少边界面上的流速梯度和边界面上的剪力,从而实现边壁剪力减阻;另一是由于边界波动,使层流附面层变得更加稳定。即是使层流附而层中性稳定的雷诺数增大,从而相应地加大了中性层流附面层的厚度,使得内流的Fanning系数减小,从而减少流体阻力。

b. 促进离散颗粒悬浮与运动。对于粗细固体物料的管道输送,水体中既存在絮凝体系,又存在离散体系〔1〕。浆体在管道中运动,其流态可分为两个区,即层流区和紊流区。层流主耍表现在管壁层流附面层,其外则为紊流运动。紊流中离散颗粒的能量消耗主耍为两种形式:一是由于其重力沉降而耗散势能;二是阻碍漩涡的分解和质团的运动而耗散流体的能量。这就说明颗粒的悬浮与运动均要耗散流体的能量。

动力减阻不仅可使流体作径向波动,而且在轴向上(流动方向)对流体产生一推力(见附图)。一方面可以阻止或延缓颗粒沉降,补偿维持离散颗粒处于悬浮状态所霱的势能;另一方而可以阻碍漩涡的形成,加速漩涡的分解和质团运动,减少流体能量损失,从而达到减阻的目的。

|

| K1—为管道支撑系统;K2—为动力(振动)系统.如果管道刚性固定, 则K1~∞. 附图 动力减阻力学模型 |

c.部分改变流动结构。动力(振动)使管壁边界产生波动,并通过层流附面层将振动能量传递给输送浆体,使浆体作波动运动,可部分改变流动结构,从而减少输送阻力。

d.部分分解颗粒吸附水。对于高浓度浆体来说,其具有宾汉塑性体的性质。其阻力损失主要表现为浆体与管壁的摩擦力或壁处浆体的剪力。在动力(振动)作用下,管壁振动引起壁处颗粒吸附水分解,在管壁与浆体之间形成一薄水层,使输送物料处于悬液或部分悬液状态,从而大大降低壁处浆体剪力,减少浆体与管壁的摩擦力,使管道输送阻力大为减少。

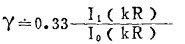

3.4 动力减阻军致内流弹性膜减阻是由于流体中Tellmien—Shlichting波动发展的结果,其减阻系数可用下式近似计算〔1〕:

|

(1) |

式中:γ——弹性膜减阻系数;

I0、I1——分别为零阶与一阶第一类修正贝塞尔函数;

k——T-S波波幅;

R——管道半径。

T-S波只能诱发层流附面层作径向同步波动。而动力减阻引起流体作径向波动,而且产生轴向推力。当动力引起的径向波动与流体中T-S波同步时,则产生类似于内流弹性膜减阻的作用。由于动力产生的振幅(K)比T-S波波(k)幅大,因此,减阻效果更明显;同时轴向推力可阻止或延缓颗粒沉降,促进漩涡分解和质团运动,从而减少浆体内的能量耗散,即减少浆体附加阻力。

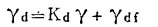

根据上述理论分析,参照(1)式,作者提出用下式来近似估算动力减阻系数,即:

|

(2) |

式中:γd——动力减阻系数;

Kd——动力系数,是动力(振动)振幅与T-S波波幅的函数,即:

Kd = f (K,k)且Kd>1;

γdf——附加动力减阻系数,当动力(振动)方向与流体流动方向垂直时,即α = 90°时,γdf=0;

其他符号同前。

比较(2)式与(1)式可以看出,动力减阻比内流弹性膜减阻效果更明显。文献〔6〕中内流弹性护面材料(膜)减阻的最高百分数为35%,而文献〔7〕在气力管道输送中应用振动减阻,动力指数下降(即减阻)高达58%。有关浆体管道输送动力减阻的计算,还有待今后进一步研究完善和试验验证。

4 结语通过以上分析可以看出,动力减阻是一种发展前景广阔的新型减阻方法。它既可用于一般浆体的管道输送减阻,又可用于高浓度浆体的管道输送减阻。其减阻作用机理主要表现在:

a. 动力引起管道边界波动,促进边界面上的流体质点运动,减少边界面上流速梯度和剪力,实现边壁剪力减阻;

b. 振动使层流附面层更加稳定,增大了附面层的厚度,从而减少摩擦阻力;

c. 部分改变浆体流动结构,减少输送阻力;

d. 促进离散颗粒悬浮和质团运动,减少浆体内附加阻力;

e. 振动使近壁处颗粒吸附水分解,减少壁处摩擦阻力。

| [1] |

侯晖昌. 减阻力学. 科学出版社. 1987

|

| [2] |

韩文亮, 任裕民. 第一届中日浆体输送技术交流会论文集(1), B4, 1990

|

| [3] |

吴爱祥. 中南工业大学博士论文. 1991

|

| [4] |

Lazarus IH. and Neilson ID. Hydrotransport 5, B1, 1978

|

| [5] |

Kramer MO. Boundary Layer Stabilization by distributed damping, J. Amer. Soc, Nav Eng, Vo1.72, 1960

|

| [6] |

侯晖昌. 中山大学学报, 1975(4)

|

| [7] |

杨沦. 第二届全国颗拉制备与处理学术会议论文集, 1990. 11

|

1993, Vol. 7

1993, Vol. 7