| 钨矿岩体中的动力现象* |

在采矿工程中,岩体中的动力现象是指岩石突然猛烈地发生破坏。它包括小碎片从围岩表面剥落,以致涉及到几百万立方米岩石移动的大范围采空区的崩塌。所有形式的动力现象,都是岩体内积聚的弹性应变能量突然释放的结果。它们之间除了程度大小不同外,在机理上并没有本质的区别。

急倾斜石英脉状钨矿床开采中,存在两种主要的岩石动力现象。一是在坚硬完整岩体中,某些岩柱、巷硐和采场帮岩产生强烈声响后,往往出现裂缝、片帮、冒顶、石英脉石成片状、粉状突出等情况,个别声响可以震灭电石灯。有时采场底柱突然爆裂,冒落的岩矿能堵塞一段坑道。二是采区周围巨大的不稳定岩体,沿一地质不连续面突然发生搰移,从而引起一系列严重的岩石动力现象,使支承矿柱和夹墙发生连锁性的瞬间破坏与崩塌,造成巷道错位。在坚固完整岩体中则产生裂缝,有时伴随巨大的声响效应,岩体震动,冲击气浪等。这在盘古山、小龙、樟斗、湘东、石人嶂等钨矿区都曾发生过,对矿井工程有较大的破坏性。

关于钨矿山大规模岩体移动的机制、原因、规律和防治措施等,已有多篇文章论述﹝1﹞,本文重点就些钨矿80年代以来,井下所发生的一些小型岩爆现象,通过实例分析,岩石(体)物理力学性质、岩体结构特征、原岩应力和次生应力场等内容的试验研究,对钨矿发生岩爆的条件、原因及其机理等,进行了初步探讨,并预测其发展趋势和防治措施。

一、 工程实例钨矿山在采深300米左右的地压活动,是以岩层移动为主要表现形式。矿区内受地质结构而控制的不稳定岩体,往往被一些结构面所切割,弁沿某些结构弱面向采空区滑移或崩塌。实践证明,不同的岩体结构、采矿工程和结构面的空间组合关系,能形成以下三种不同的岩体变形、位移、破坏模式﹝1﹞。

1.不稳定岩体沿弱而整体滑移与局部崩塌。如小龙、樟斗、湘东等矿区。

2.采动范围内的岩体呈多块体差异移动。如盘古山、火龙山等矿区。

3.随采而动、随放而跨。如画眉坳矿区主干破碎带附近。

上述三种中,能引起一系列岩石动力现象的,主要是前两种。

近几年来,采深500米左右的钨矿山,在井下出现了一些不同于上部中段的岩石动力现象。据不完全统计,在盘古山、大龙山两个矿区,已记录到的小型岩爆事件有18起。分析这些实例,得出当前钨矿发生的小型岩爆事件有如下特点:

1.在岩体应力较大的区段,当某些上采工作面接近上中段相邻采空区时,在这些工作面和毗邻的阶段矿柱及周围岩体中,容易发生顶板连续爆响,甚至有脉石英成粉状和片状突出;有时帮岩发出如放炮爆裂声响或有的底柱突然冒落堵塞巷道,或两帮完整岩石突然爆裂脱帮等。

2.多条平行矿脉开采时,当相邻采场上采到一定高度时,其底部的岩墙、岩柱及薄夹墙部位,容易发生岩石爆裂或突出,并伴有声响效应,事后产生大脱帮等现象。

3.在原岩应力较大的区段(σ1=300~350公斤/厘米2)、较大地质构造面附近,在巷道掘进时巷道岩壁时有岩石爆裂响声和小片岩石剥落,在这些区段的岩体钻应力测量孔时,出现岩芯“饼化”现象。

4.产生上述现象的岩体,都是较完整致密的变质砂岩、石英岩、石英脉石。动力现象发生时多以声响效应为主,伴随有一定的微震,继而产生岩石爆裂、片落或成粉状脱落,无岩石弹射现象。

综上所述,可以认为,当前钨矿山的岩爆,是指矿山工程结构体中的矿柱、岩柱、夹墙、巷道,发生岩石瞬间破坏的一种现象。但由于其规模不大,对生产尚未构成严重威胁,故称之为小型岩爆。

二、 发生条件与原因在历来的岩爆研究中,均定性地认为,岩爆与岩石的弹脆性、岩体的完整性和高应力状态有关。钨矿岩爆也不例外。

(一) 岩石条件钨矿山岩体主要由变质砂岩、石英岩、石英脉石、花岗岩、板岩、千枚岩等组成。大量试验资料表明,前三种岩石属弹脆性较好的岩石。它们可积蓄大量的应变能,当载荷超过岩石强度极限时,往往会产生突然而猛烈的破坏现象。

岩石容纳弹性应变能的大小,俗称岩爆指数。它能定性地说明发生岩爆的难易程度。其表达式如下:

W=σc2/2E

式中:W——积蓄的弹性应变能;

σc——单轴抗压强度;

E——弹性模量。

但是,所积蓄的弹性应变能的一部份,在岩石破坏过程中,要消耗于塑性变形、裂缝扩展、位移摩擦等方面。若消耗在这些方面的能量所占比例较大时,则上式所示的值,未必能表达岩爆发生的难易程度。为此,还必须考虑岩石的变形特征。

确定岩石变形特征的较简单办法是,在测定岩石弹性模量时,对岩样进行反复加载、卸载试验,结果表明,其残余变形值越小,岩石破坏的猛烈程度越大。初步试验结果,在峰值前的残余应变小于200~500με时(YJ—5型电阻应变仪),岩石较易发生岩爆事件,大于1000με时则较难发生。

(二) 岩体应力条件根据在大吉山、画眉坳、铁山垅、盘古山等钨矿进行岩体应力测量结果﹝2﹞,以及对脉状矿体开采时的二次应力场的模拟研究可知﹝3﹞,当一个矿区的原岩应力值大于250~350公斤/厘米2,矿井工程负荷系统中的某些矿柱、岩柱、帮岩,应力集中系数又超过5~7时,就可能造成这些部位岩体的载荷临近极限破坏条件,在一定因素作用下容易发生岩爆现象。

(三) 岩体结构条件岩体的完整程度,是产生岩爆的主要因素之一。钨矿工程地质研究资料说明,只要不是近地表风化岩层,不含大的地质结构面的区段,岩体多是坚硬的块裂结构体;根据大量的岩体弹性波测试资料,岩石声速VP=3500~5000米/秒左右(纵波速度),岩体完整性系数K=0.35~0.5之间的居多,有些区段可达0.75左右。通过对盘古山矿区小型岩爆事件的初步研究发现,在松散结构和碎裂结构的岩体中,不会发生岩爆现象,只有在受挤压的块裂结构岩体中,才有可能发生岩爆事件。据现场测试分析,已产生岩爆部位的岩体,其VP=5000米/秒左右,K≥0.6~0.75。

江西钨矿的岩爆问题,是近几年才提出的课题。由于其原因是非常复杂的,很多因素和现象至今尚未弄清楚。对为数不多的现场实例分析结果认为,当发生岩爆的条件齐备时,往往需要一个直接遨发因素,如爆破振动效应等,才会发生。这与在临界条件下,修建大型水库可以诱发地震,山谷的回声震荡可以诱发雪崩的作用类似。

分析钨矿山发生岩爆的原因,主要有采掘作业条件和局部地质环境的改变等两方面的因素。

1.采掘作业:

(1) 急倾钭脉群矿床受多中段反复采动影响,致使阶段矿柱和夹墙的应力分布与约束条件发生变化,有可能达到它们的极限强度。

(2) 爆破振动效应,尤其是深孔大爆破的地震效应影响最大。

(3) 在临界条件下,个别支承矿柱和夹墙首先破坏,造成应力转移而产生矿柱和夹墙的连锁性破坏。

(4) 采掘顺序、采矿强度直接影响支承压力带的移动方向和速度。

2.地质环境:

(1) 矿山工程岩体被地质结构面和采空区切割成多个块体,在一定条件下,这些块体将产生相对差异运动,形成局部挤压高应力点。

(2) 采区附近大的地质结构弱面,产生应力屏蔽或应力转移作用。

(3) 地下水对地质软弱夹层的软化作用,恶化了不稳定岩体的稳定条件。

综上所述,岩爆发生的主要原因是,由于采掘作业破坏了原有的地质环境,同时也破坏了原岩应力平衡状态,而达到极限破坏条件的过程。关于该过程的途径,一些研究工作者利用莫尔理论来进行说明,并解释其发生原因。有一些研究工作者还考虑了中间主应力的作用,在试验时,让三个主应力独立地变化而达到破坏条件。从而明确了有许许多多的途径达到极限破坏条件,而破坏形态是依附于这些途径的。在这方面初待我们进一步探讨。

三、 发生机理钨矿大量的岩石室内试验资料说明,相同的岩石试件,如果载荷条件不同,可以有不同的破坏形态。岩石试件的破坏,存在极限强度峰值前后两个过程,而峰值后的破坏性态,往往决定破坏的猛烈程度。据此,可以认为,要探讨钨矿山岩爆机理,必须研究岩体发生“岩爆型”脆性破坏的过程。

一般认为,产生岩爆型破坏过程的原因,除岩石本身条件之外,主要是载荷速度或应变速率不同。另外和矿山工程岩体负荷系统的刚度差,以及边界约束条件的变化等密切相关。不同条件使岩石(体)具有不同的破坏形态,这对岩爆机理的研究来说具有重要意义。

根据钨矿现场情况,矿山工程岩体负荷系统中的载荷条件是以静载荷为主,故下面只分析静载荷下的岩爆机制与预测问题。

1.一种岩石是否容易发生岩爆,除前面述及的岩爆指数和残余应变值大小等条件之外,还需视岩体的稳定性等因素。如果岩石试件完整性差,内含裂隙较多时,其σ-ε曲线往往出现多级应变硬化现象,这对预测岩石破坏动态具有非常重要的意义。为取得这方面的资料,除进行室内试验之外,在现场可以通过工程地质素描编录,掌握岩体裂隙性态,也可用声波大距离穿透(50米以上),测定K值。

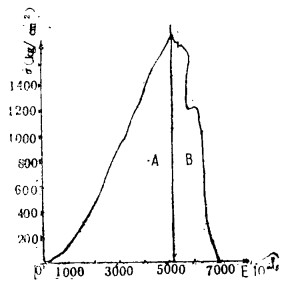

2.通过岩石刚性试验机试验,求得完整的应力一应变曲线。据此预测弹性应变能的积蓄和释放情况。国内外已有很多研究工作者,凭借刚性试验机试验结果,从岩石内部所积蓄的能量与在破坏过程中所消耗的能量之间的关系,阐述岩爆发生机理。刚性试验机试验所得的变质砂岩全应力一应变曲线,见附图 。

|

| 附图 变质砂岩σ-ε曲线图 |

图中峰值前的面积A为积蓄能量,面积B为峰值后破坏过程所消耗的能量。由于A>B,说明屈服点之后的破坏将自动地进行。根据试验可知,钨矿岩石在A:B≥5左右时,在破坏过程未消耗完的能量,将作为动能向外释放而发生小型岩爆现象。

3.分析钨矿岩爆实例得知,急倾斜薄矿脉的阶段矿柱,是开采中主要的应力集中部位。由于多中段逐步开挖使应力多次迭加的结果,可能达到临界极限强度,并在一定的条件下发生岩爆现象。这些矿柱的负荷约束条件,多以单轴和静载荷为主。其负荷系统存在刚度差现象,因为矿柱的顶底板是变质砂岩和板岩之类岩体,而矿柱本身是由石英脉和两帮矽化程度较高的围岩组成,根据试验测定,顶底板岩体的刚度小于矿柱的刚度。针对这种矿山工程岩体结构的负荷系统所产生岩爆的机制问题,笔者在参考国内外有关的一些文献资料后认为,平松等人用刚性试验机试验结果对静载荷过程中的矿柱发生冲击地压的机理进行阐述,比较适合钨矿山实际情况。简单说来,同样的岩石进行单轴试验时,在普通材料试验机上发生猛烈破坏,而在刚性试验机上出现较平稳的破坏。这主要是试验机与岩石试件组成的负荷系统,存在刚度差的缘故。如果把试验机作为顶底板看待,那么依据矿柱的脆性破坏特性,对矿柱施加载荷的顶底板刚度小于矿柱刚度时,在开挖过程中的集中应力又足够大时,这时顶底板作用于矿柱上的负荷比矿柱的变化阻力大,矿柱将激起岩爆型的脆性破坏。

4.关于约束条件变化与释放能量的关系问题,国内外一些学者都作过这方面的理论研究。一般认为,约束条件变化越大,或变化越激烈时,都将产生大量的过剩能量。当这部份能量以内部摩擦和热能形式消耗不完时,就成为岩爆的原动力,产生岩爆的可能性就越大。当钨矿脉群矿床开采的强度过大,或是上采工作面临近上一中段的采空场时,就会改变夹墙和矿柱的约束条件,而容易发生岩爆事件

四、 结 语1.钨矿山的岩石大多是弹性性能好,属坚硬脆性类型。其原岩应力和开挖后的次生应力场中都存在高应力区段,具备发生岩爆的条件。

2.分析小型岩爆实例说明,要发生岩爆,首先要具备发生岩爆的条件,其次是岩体应力要达到极限强度,在矿山负荷系统中的岩体又存在一定的刚度差异,再加上某些激发因素而成。

3.通过σ-ε全程曲线图,初步揭示了在静载荷、单轴受压条件下,岩石发生岩爆的机理。至于三维应力状态下的问题,峰值后变形过程中的流变问题,峰值时的刚度变化问题,以及动载荷过程发生岩爆的机理问题等,有待进一步研究解决。

4.针对钨矿下部中段各类岩石强度有增大趋势,岩体完整性进一步变好,原岩应力和水平应力逐渐加大的情况,必须使开采工作与矿山压力相适应。建议采用从高应力区到低应力区的采掘顺序;回采过程中应尽量留或不留永久性矿柱,并及时充填采空区等项措施。这就有可能避免过大的应力集中问题,有利于控制岩爆发展。

对于钨矿山的岩爆问题,还有待于我们进一步认识和探索。现有小型岩爆记录很不完善,目前工作深度和广度非常有限,为了防止岩爆,减少或消除其危害,尚需深入开展专题研究。

| [1] |

甘宗安. 钨矿山地压控制研究[J].

《江西有色金属》, 1988(4).

|

| [2] |

邹凯, 等. 江西钨矿岩体应力测量[J].

《有色金属(矿山部份)》, 1987(3).

|

| [3] |

甘宗安等: "盘古山钨矿岩石力学研究", 《第三届全国采矿学术会议论文集(有色分册)77, 1986年10月.

|

1990, Vol. 4

1990, Vol. 4